После Александра

Созданное Селевком государство в годы своего расцвета занимало огромную территорию — часть Малой Азии, Сирию, Финикию, Иудейское царство, Месопотамию, Иран, части Средней Азии и Индии.

Интересно, что самая крупная эллинистическая держава привлекала почему-то довольно мало внимания греческих, а позже и римских хронистов. Внятного объяснения этому исследователи не нашли. Хотя лежащая между Востоком и Западом монархия вобрала в себя многое от цивилизаций как одной стороны света, так и другой: в ней прослеживались черты ассиро-вавилонской, греческой, македонской и персидской культур.

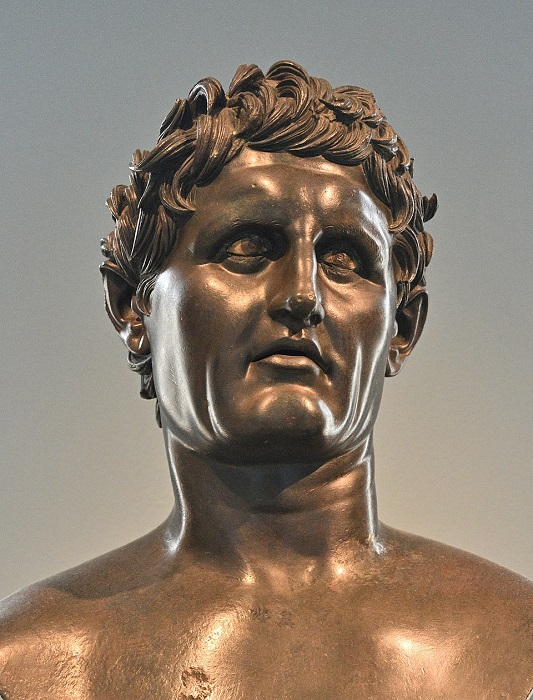

Основатель, Селевк I Никатор (то есть «Победитель»), выходец из аристократической македонской семьи, участвовал в походах Александра Великого с самого их начала и стремительно поднялся по карьерной лестнице от конного гвардейца (гетайра) до командующего всей македонской пехотой. После смерти Александра Селевк поступил на службу к регенту Пердикке, став хилиархом (командиром) гейтаров.

Считается, что Селевк поспособствовал убийству Пердикки, когда тот отправился в Египет воевать с Птолемеем. Тогда после трудной переправы через Нил, в котором утонуло до двух тысяч воинов, военачальники Пердикки подняли бунт и убили его.

Захват Вавилона

Сразу после гибели Пердикки Селевку достаётся в управление Вавилон. Там он проводит несколько лет, но потом под натиском Антигона вынужден бежать в Египет. У Птолемея Селевк получил назначение командующим египетским флотом и провёл несколько удачных морских сражений.

Только в 311 году до н. э. Селевк сумел вернуться и отвоевать Вавилон у Антигона. Победить ему помогли не только навыки полководца, но и дипломатические таланты — умение заручиться поддержкой вавилонских городов и местной элиты, что позволило вернуть власть при сравнительно небольших военных силах.

Но окончательно укрепился в Вавилоне Селевк только в 307 году до н. э. И почти сразу начал готовить поход на восток. Многие историки полагают, что главной причиной экспансии стали территориальные притязания Чандрагупты, царя, объединившего индийские государства в империю Маурьев. Точно не установлено, кто первым начал войну, но известно, что Селевк в обмен на территориальные уступки получил от Чандрагупты около 500 боевых слонов.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что договор с Чандрагуптой был сделкой на равных, хотя некоторые считают, что Селевк потерпел поражение, раз ему пришлось отдать завоёванные Александром Македонским земли.

Если и так, то уступки окупились с лихвой: именно боевые слоны сыграли ключевую роль в решающей битве с Антигоном в 301 году до н. э. при Ипсе в Малой Азии (теперь это центральная часть Турции).

Победа и смерть

Победа при Ипсе добавила владениям Селевка Сирию и Малую Азию. Это привело к ухудшению отношений с недавним союзником — египетским правителем Птолемеем, — у которого были собственные виды на эти земли. Но до прямого столкновения дело не дошло: в конце 283 года (или в начале 282 года) до н. э. Птолемей умер. Селевк же двинул свои армии против сына Антигона Деметрия, с которым после битвы при Ипсе он заключил союз, продержавшийся, правда, совсем недолго.

Разбив Деметрия, Селевк устремился в Македонию, против Лисимаха, одного из последних остававшихся в живых высших полководцев Александра Великого. В решающей битве в 281 году до н. э. Лисимах был убит, но и Селевку недолго суждено было наслаждаться победой. Как только он переправился через Геллеспонт, чтобы победно идти в Македонию, его предательски заколол его же «друг» и военачальник Птолемей Керавн, сам возжелавший стать царём Македонии. Хронисты пишут, Керавн ударил Селевка кинжалом в спину, когда тот осматривал алтарь, воздвигнутый, по легенде, аргонавтами.

Вмешательство Рима

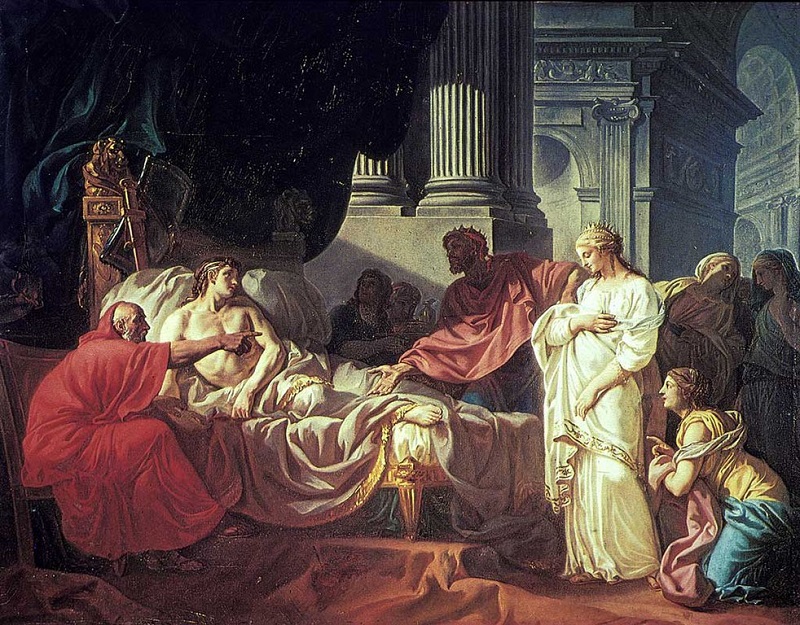

Гибель Селевка привела к новой смуте в Азии. Его сыну Антиоху пришлось отбиваться от враждебных ему Вифинии и Понта, черноморских государств на севере Малой Азии. Почти сразу же отказался признавать центральную власть и прежде бунтовавший Пергам. Потребовалось отражать и вторжение галатов, союза кельтских племён, а с юго-запада усиливалось давление Египта. И хотя Антиоху I удалось отбить наступление египтян, он потерял южное побережье Малой Азии, Финикию и часть Келесирии (исторической области на юге нынешней Сирии у границы с Ливаном). Не удалось вернуть и контроль над Пергамом.

Что же касается войны с галатами, то по её итогам Антиох I получил прозвище Сотер — то есть, Спаситель. Ему удалось вытеснить воинственных соседей на север, но и эта победа не была окончательной. В дальнейшем галаты ещё не раз и не два нарушали покой царства.

Противостояние с Египтом растянулось на целое столетие и обернулось серией из шести Сирийских войн, где первые четыре были для государства Селевкидов неудачными, пятая позволила вернуть территории в Сирии, а шестая — и последняя, в середине 2-го века до н. э. — могла бы завершиться полным разгромом Птолемеев, если бы не вмешательство Рима. Набиравшая силу средиземноморская республика стремилась обеспечить бесперебойные поставки зерна из Египта и потребовала от Антиоха IV отказаться от всех завоёванных территорий. И ему пришлось покинуть уже, казалось бы, захваченную страну.

Лоскутное одеяло

Государство Селевкидов на протяжении всей его истории, уложившейся в два с половиной столетия, можно сравнить с метеоритом, вошедшим в плотные слои атмосферы: от него постоянно отваливались разные куски. Процесс распада то шёл быстрее, то замедлялся, но был необратимым.

Причин несколько. Самая очевидная заключалась в том, что в империю были слиты территории, отличавшиеся друг от друга не только по языковому принципу, но и по уровню социально-экономического развития, а также политической культуры (от древнегреческих полисов до простых племён). Для управления такой сложной конструкцией требовался единый государственный аппарат. Он, конечно, был сформирован, но при этом центр сохранял на местах и существовавшие там ранее традиции.

Первой скрепой, цементирующей единство державы, являлся сам правитель, которого по традиции ещё и обожествляли. Второй была его армия. Гарнизоны, разбросанные по многочисленным сатрапиям (провинциям), следили за порядком. При этом основу армии составляли греки и македоняне. Империя могла выставить огромное войско, но для того, чтобы набрать его, требовалось большое количество выходцев с Балканского полуострова. Чтобы привлечь соотечественников, власти строили военные поселения. В обмен на службу поселенцам выдавали землю. Наёмников привлекали, но существенной роли они, по мнению исследователей, не играли. На отряды, набранные из местных жителей, власти предпочитали не полагаться.

Для укрепления центральной власти правители строили новые города. Сам Селевк, по некоторым данным, основал их более семи десятков. Называли их как в честь него Селевкиями, так и в честь его сына — Антиохиями, или жён — Апамея, Лаодикия, Стратоникея.

Основными помощниками в управлении империи стала группа приближённых, которая делилась на «родственников» и «друзей», оттуда рекрутировались кадры для высших постов в администрации или армии.

Конец державы

Упадок империи продлился почти сто лет. Он начался после смерти в 164 году до н. э. Антиоха IV, которому римляне так и не дали покончить с Египтом. Эта смерть, которая, по одной из версий, могла быть насильственной (царь был убит то ли восставшими солдатами, то ли в стычке с местным населением на территории современного Ирана), произошла на фоне внутренних волнений в государстве. И в первую очередь — восстания в Иудее, ставшего ответом на попытку насильственной эллинизации евреев.

Дальнейшие события названы в историографии династическими войнами. Последним правителем уже совсем небольшой державы стал Антиох XIII, которого в 83 году до н. э. изгнал армянский царь Тигран II, захвативший остатки государства Селевкидов в Сирии. Антиох и его мать нашли приют и поддержку в Риме. Римляне после удачного похода против Тиграна на некоторое время вернули власть Антиоху, однако уже в 63 году до н. э., по решению римского военачальника Гнея Помпея, остатки державы Селевкидов были объявлены римской провинцией Сирия. Так в истории Селевкидского государства была поставлена точка.