Где только мы ни употребляем фразу Аполлона Григорьева «Пушкин — наше всё». И было бы странно, если бы «наше всё» не встретилось с «важнейшим из искусств» — с кино. Только в 20 в. в России было снято более 70 картин по произведениям Пушкина и посвящённых биографии поэта. И, что интересно, образ, который имел все шансы «забронзоветь» с первого кинематографического опыта, к началу 21 в. обрёл даже некоторые хулиганские черты и вольные трактовки.

Владимир Марков, Владимир Кривцов

Кинематограф был совсем молод, а про Пушкина уже сняли немую ленту, одну из первых отечественных кинобиографий. Это сделал режиссёр Василий Гончаров, который до этого уже снял фильм «Мазепа» по пушкинской «Полтаве». В 1910 г. фильм о поэте заказала французская компания Gaumont, он получил название «Жизнь и смерть Пушкина».

Картина совсем простая — набор сцен, в общих чертах иллюстрирующих биографию Александра Сергеевича: детство, лицей, дружба с Жуковским и общение с другими поэтами, аудиенция у Николая I, дуэль. Юного поэта сыграл Владимир Марков (на экране он находился от силы минуту), роль взрослого Пушкина исполнил Владимир Кривцов. Годом позже он опять обратился к пушкинской теме, но уже как режиссёр. Снял по повести «Выстрел» фильм «Второй выстрел», действие которого перенёс в Германию. Картина до наших дней не дошла.

Надо сказать, что «Жизни и смерти» категорически не повезло: её не приняли ни современники, ни позже советские киноведы. Современники отмечали многочисленные огрехи: «Юного Сашу играл толстый актёр с приклеенным носом и бакенбардами «под Пушкина». В гостях у Пушкина 1830 года можно видеть рядом с ним уже убитого Александра Грибоедова и Николая Гоголя, с которым поэт ещё не был знаком. Посещение Пушкиным, с портфелем под мышкой, государя Николая I заканчивалось поцелуями рук монарха».

Советский киновед Николай Ефимов в 1960-е годы тоже не пощадил ленту: «Актёр, изображавший Пушкина, и другой, игравший роль Николая I, по своим внешним данным ничем не напоминали своих героев. Пушкин резвился и вёл себя как «озорничающий русский барин» (вспомним, что именно так писали о Пушкине его идейные противники, реакционеры!). Мы не думаем, что режиссёр Гончаров и актёр Кравцов сознательно делали пасквиль на великого русского поэта. Их лента свидетельствовала, скорее, что в 1910 году ещё имела хождение ложная версия о том, что в гибели поэта виноват он сам. Дореволюционный русский кинематограф усиленно поддерживал эту версию. С тем большим основанием нужно говорить о благородной миссии советских кинематографистов, обязанных сказать правду о жизни и гибели великого русского поэта».

Впрочем, картина не сходила с экранов довольно долго, а не это ли важнее любых отзывов критиков и замечаний киноведов?

Евгений Червяков

Советские кинематографисты начали «говорить правду о жизни и гибели» Пушкина в 1927 г., когда появился фильм «Поэт и царь» Владимира Гардина и Евгения Червякова. Исполнителя главной роли подбирали долго, пробовали даже писателя Юрия Тынянова, автора ещё не написанного к тому моменту романа о Пушкине. В итоге сыграл один из режиссёров и соавторов сценария Евгений Червяков.

Этот фильм уже не претендовал на рассказ о полной биографии Александра Сергеевича, а концентрировался на последних днях его жизни. В основе интриги картины была история об увлечении Николая I Натальей Николаевной и «переключение» внимания на Дантеса. Всё это было сделано якобы для того, чтобы отвести подозрения от императора.

Но и эта трактовка событий не показалась убедительной. К фильму снова было много претензий: и отсутствие портретного сходства, и слишком «восточный» тип внешности Ирины Володко, сыгравшей Гончарову, и вообще повышенная мелодраматичность сюжета. На первый план в фильме выходил конфликт Пушкина и Николая I, но он получался каким-то надуманным, «киношным» в плохом смысле слова.

Уже упомянутый киновед Николай Ефимов присутствовал на съёмках этой картины. Он отмечал, что Червяков как-то по-своему вошёл в образ, сделал его лёгким и человечным. Например, в фильме есть сцены, где Пушкин играет дома с детьми, непринуждённо беседует с друзьями. Это шло вразрез с острым конфликтом, который лежал в основе сюжета картины, но было уже шагом вперёд от обычной иллюстрации или «Пушкина-памятника».

Валентин Литовский

Всего одну роль в кино сыграл Валентин Литовский, сын писателя и критика Осафа Литовского (прототипа критика Латунского из «Мастера и Маргариты«). Валентину было всего 15, когда на «Ленфильме» начали снимать фильм к столетию дуэли Пушкина «Юность поэта». Эта картина получила признание и была удостоена золотой медали на Всемирной выставке в Париже.

Критики отмечали, что юному артисту удалось создать образ не поэта, но в первую очередь молодого человека, юноши, поглощённого учёбой, дружбой, первой любовью, обычного и в то же время необычного человека. В этом была большая удача фильма, который оказался лирическим рассказом о юности.

«Когда я познакомилась с Валей Литовским, он был скромным, немногословным подростком, которого совершенно, кажется, не интересовала та громкая популярность, которой он пользовался после выхода фильма. Такими же простыми ребятами были и его партнёры по съемкам — Толя Мурузин, Ян Парамонов, Слава Сушкевич. Мы часто собирались в доме Литовских — читали стихи, играли на стареньком рояле… Валя был прекрасным чтецом. Он мечтал поступить в ГИТИС, стать режиссёром, поставить ростановского «Сирано де Бержерака», — вспоминала писательница Лидия Либединская.

В 1939 г. Валентина призвали в армию, а в 1941-м он погиб, как и большинство исполнителей ролей лицеистов в той картине…

Пётр Алейников

Пётр Алейников сыграл Пушкина в фильме Лео Арнштама «Глинка» 1946 г. Конечно, главным героем картины был композитор, а не поэт, но в картине были эпизоды о взаимоотношениях Глинки с Пушкиным и Анной Керн.

К тому времени Алейников очень устал от образа «своего парня» и хотел что-то поменять в карьере. Сыграл он хорошо, да и портретное сходство с поэтом было куда большее, чем в предыдущих фильмах, но вот публика такого актёра не приняла. В зале раздавался смех, и расстроенный артист даже просил снять из титров свою фамилию. Случайно или нет, но именно в период «Глинки» начался закат карьеры Алейникова, он стал сниматься гораздо меньше.

В итоге картина была награждена Сталинской премией II степени, но Алейникова в числе награждённых не было.

Шесть лет спустя режиссёр Григорий Александров опять обратился к биографии Глинки и снял фильм «Композитор Глинка». И опять не обошлось без Пушкина, которого сыграл актёр театра им. Вахтангова Лев Дурасов. Это была его первая картина, впоследствии он почти не снимался, но много ставил сам.

Юрий Хомутянский

Этот удивительный артист сыграл Пушкина в фильме, который рассказывал о его последних днях и обошёлся… практически без главного героя. Картина «Последняя дорога» 1986 г. основана на пьесе Булгакова «Александр Пушкин» и как бы смотрит на дуэль и смерть поэта со стороны, глазами его друзей и тех, кто оказался рядом.

Не удивительно, что роли людей, окружавших Пушкина, сыграли такие звёзды, как Александр Калягин, Ирина Купченко, Иннокентий Смоктуновский, Андрей Мягков и другие. А роль Александра Сергеевича досталась выпускнику училища эстрадного и циркового искусства Юрию Хомутянскому. Но, надо сказать, что в гриме он действительно был очень похож на поэта.

Хотя это было не первое его появление в роли солнца русской поэзии. Вот что рассказывал в своей книге каскадёр Николай Ващилин. В 1984 г. в Петербург приехал итальянский фотожурналист Кайо Марио Гарруба, и его надо было поводить по городу и помочь в организации съёмок. Искавший заработок Ващилин согласился.

«Марио искал выразительные ракурсы. Он попросил меня собрать несколько моделей и одеть их в костюмы времён Александра Пушкина. Юра Хомутянский, преподаватель из Театрального института, где в то время работал доцентом и я, одев цилиндр и накидку, со спины стал очень похож на Пушкина. <…> Сюжет с Пушкиным на Невском мы снимали в окружении тысячной толпы зевак. Марио интересовался, почему они не на работе, не строят вожделенный коммунизм? Я шутил, что это агенты КГБ, приставленные наблюдать за его диверсией. Я ждал вопросов от компетентных органов, но их не было. <…> На третий день наших съёмок на Невском стали появляться организованные группы туристов, любовавшихся издали нашей компанией».

Виктор Сухоруков

Строго говоря, Сухоруков сыграл не самого Пушкина, а «пушкиниста» в фильме Юрия Мамина «Бакенбарды» 1990 г. Поклонники поэта и борцы за традиционные ценности из города Заборска образуют клуб «АСП» (в честь Александра Сергеевича Пушкина), маршируют под речовки из стихов своего кумира и отращивают бакенбарды.

Для Сухорукова это была не первая роль в кино, но первая большая, до этого случались лишь эпизоды, в том числе и без упоминания в титрах. Юрий Мамин сначала не хотел его брать, решил, что Сухоруков старше героя в сценарии. И актёр, которому было нечего терять, убедил режиссёра, что это в сценарии герой ошибочно молод. Сценарий переписали, а Сухоруков получил путёвку в большое кино.

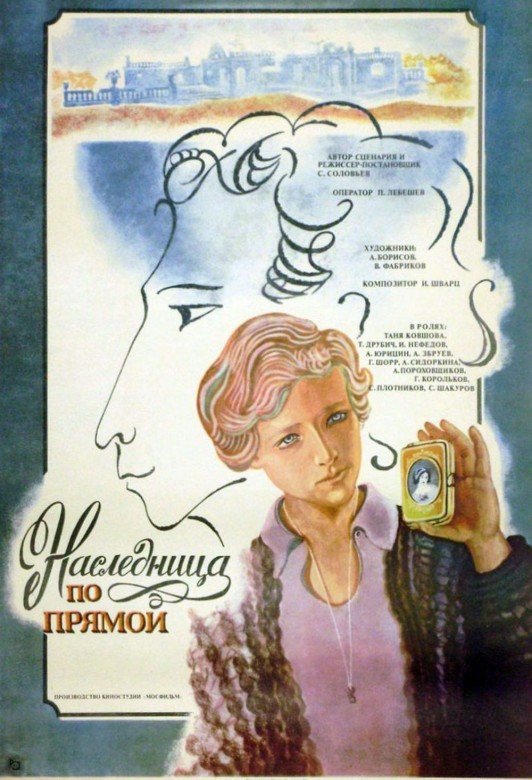

А ещё Пушкина в кино играли Борис Плотников («Лермонтов»), Сергей Шакуров («Наследница по прямой»), Юрий Беркун («Грибоедовский вальс»), Сергей Безруков («Пушкин. Последняя дуэль») и даже Константин Крюков («Спасти Пушкина»). «Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта — убили», — писала Марина Цветаева. Но это в жизни. А в кино его и убивали, и спасали, и переносили в наше время и даже умудрялись снять фильм о Пушкине без Пушкина. Что ж, на то оно и кино.