Нападение России на Швецию было обставлено двумя причинами. Первая — личное оскорблённое чувство русского правителя, которого обидели шведские власти в Риге за три года до этого, не позволив царю, ехавшему с Великим посольством инкогнито, составить чертежи местных крепостных укреплений. Вторая причина — намерение вернуть в состав России отошедшие к Швеции ещё за 80 лет до этого новгородские земли в устье Невы, так называемые «отчины и дедины». И хотя на протяжении этих 80 лет русские цари (включая Петра) подтверждали законность существующих границ, в 1700 году внезапно было объявлено, что Россия намерена вернуть их в свой состав, ибо они якобы потеряны из-за ошибок предшественников Петра и из-за коварства врага. Позже, оправдываясь в нарушении в 1700 году данной им крестоцеловальной присяги в верности всем русско-шведским договорам, Пётр писал, что «всякий дарь, усматревая доброй случай о ращении неправедно от государств своих отторгнутого, старание свое прилагати» должен к возвращению потерянных земель.

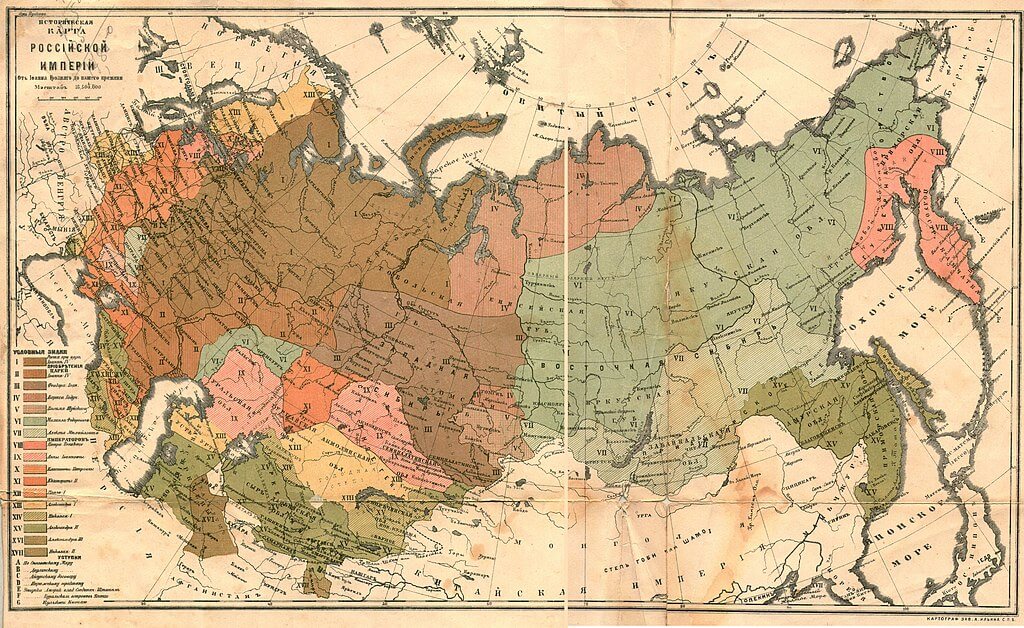

Тут ключевым является слово «потеря». Надо сказать, что указанная причина к началу войны не была только формальной или надуманной. Её можно понять с учётом национально-ментальных факторов. Дело в том, что для русского национального сознания пространство всегда играло особую роль. Бескрайние просторы, огромные размеры территории являлись и являются ныне предметом гордости россиян, их греет чувство принадлежности к самой огромной стране (правда, среднегодовая температура в России — 5,5 градуса). Это чувство сливается как с эмфатическим понятием «простора», мечтами о вольности, отсутствии ограничений и стеснений, так и с державным представлением о не меренной силе и могуществе государства-титана, владеющего огромной частью суши Земли.

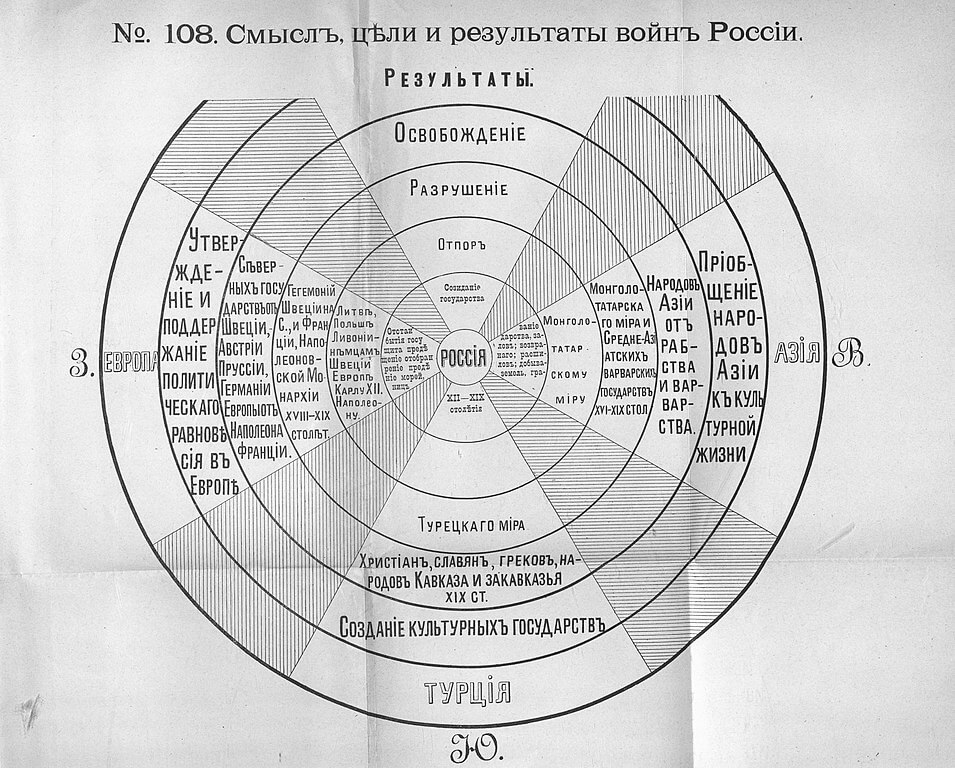

Расширение пространства казалось и народу, и власти в России естественным и даже необходимым фактором для полноты национальной и государственной самооценки. Непрерывное расширение территории рассматривалось как неизбежность, подобно американскому движению в 19-м веке на Запад, понимаемому как Manifest Destiny («Предопределение судьбы»). Напротив, потеря даже небольшой части этого пространства для русского сознания представляется болезненной, горькой утратой или, как тогда писали, «потерькой», которую, хоть она и маленькая в сравнении с огромной страной, но её непременно надлежит вернуть. Так было и с отошедшими некогда к Швеции новгородскими пятинами. Выдвижение этой причины в 1700 году как основания для войны отвечало на запрос национального сознания, давало правителю карт-бланш на любые действия, обеспечивало обществу психологический комфорт перед лицом возможных испытаний и неизбежных жертв. Впоследствии это легло в основу политики экспансии Российской империи, оформлявшей новые территории как «возвращение», «собирание» земель, некогда утраченных из-за происков врагов, глупости или предательства национальных интересов со стороны прежних правителей.

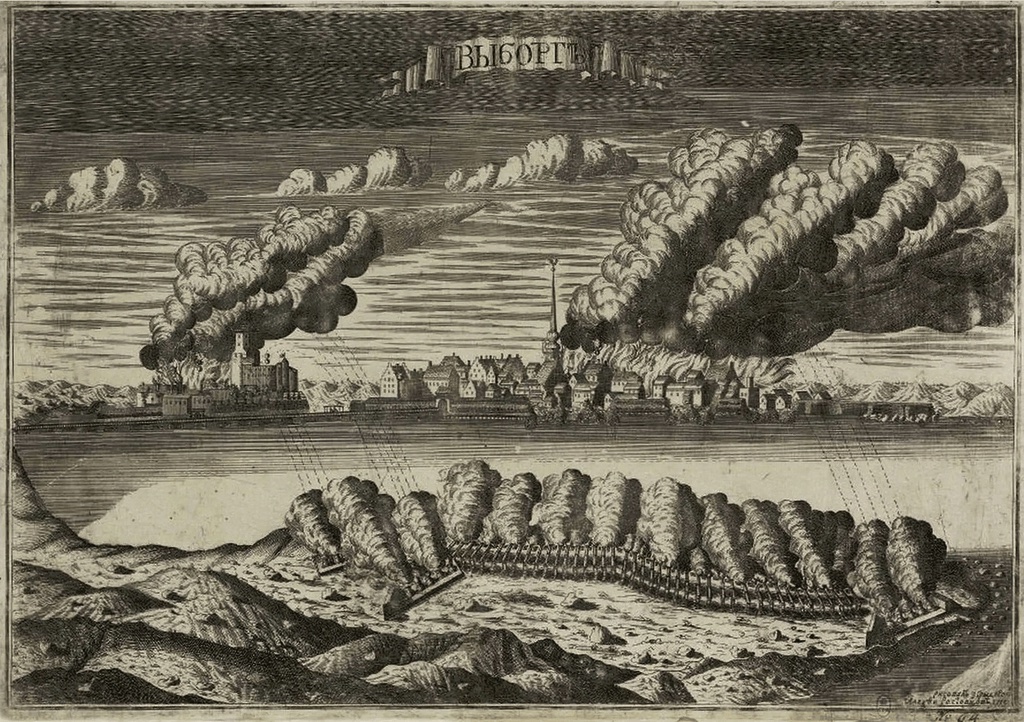

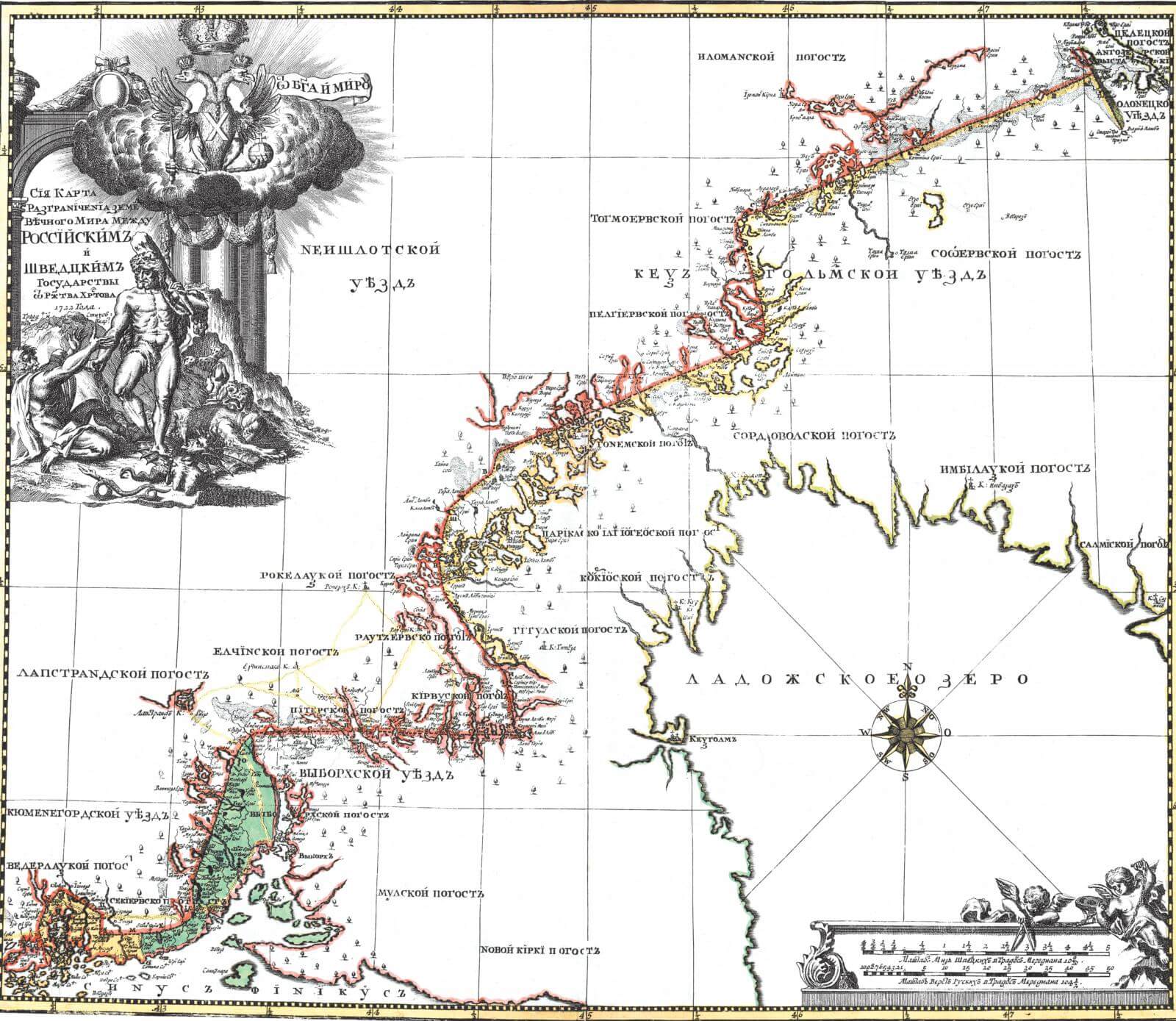

В ходе войны в лексике Петра появляется понятие «завоёванные» земли, которые ранее никогда не принадлежали России, но признаны остро необходимыми для её безопасности. Так, в начале Северной войны Пётр говорил, что «ни единой деревни шведской подлинной себе удержать не изволит», только «чтоб отечественные <…> земли (то есть Ингрия и Карелия. — Е. А.) недвижно при нём остались». Однако всё изменилось, когда на этих землях начали строить Петербург, который был объявлен в 1712 году столицей России (заметим, что, согласно международному праву, новая русская столица до заключения Ништадтского мира девять лет находилась ещё на территории другого государства — факт уникальный в мировой истории). Тогда про «деревню шведскую» Пётр начисто забыл, а сосредоточился на «мотиве барьеры», проблеме безопасности Петербурга. После взятия Выборга в 1710 году Пётр писал: «Уже крепкая падушка Санкт-Питербурху устроена» (теперь бы сказали «подушка безопасности»).

Второй «подушкой безопасности» становилась для Петра Эстляндия и Лифляндия, а третьей «подушкой», после завоевания Финляндии в 1714 году, был объявлен Гельсингфорс на том основании, что если «Ревель и Гельсингфорс в шведском владении останутся, то и весь фарватер (в Финском заливе. — Е. А.) в Санкт-Петербург у них же в руках будет». Хотя Финляндию, согласно Ништадтскому миру 1721 года, пришлось вернуть шведам, но мотив «укладывания подушки», «возведения барьера», создания «зоны безопасности» вокруг Петербурга стал с тех пор ключевым моментом в имперской политике Петра на Балтике. Да и в последующие времена тема создания зоны безопасности вокруг Северной столицы, точнее — идея расширения российских владений вокруг Петербурга как способа отдалить опасную для столицы границу, стала важным элементом имперской политики России. Мысль о непременном удержании Эстляндии и Лифляндии и желательной оккупации Финляндии никогда не покидала российскую имперскую власть. Тотчас после завоевания в 1710 году Риги подписанные условия сдачи города, предполагавшие свободный выход шведского гарнизона, были нарушены русской стороной. «Природные» шведы во главе с комендантом Нильсом Штромбергом были задержаны и объявлены военнопленными, а о лифляндцах — офицерах и солдатах гарнизона было сказано, что они, по взятии крепости, «могут назватися росийскими подданными», после чего их, как и всех жителей Риги, Лифляндии (а позже и Эстляндии) привели к присяге в верности российскому монарху. Офицеры же — лифляндцы и эстляндцы — под угрозой ссылки в Сибирь были включены в состав русской армии. Напомним, что до заключения Ништадтского мира, узаконившего территориальные приобретения России, оставалось почти 11 лет.

Нечто подобное позже было повторено Россией дважды. В 1742 году жители занятых в ходе Шведско-русской войны 1740−1742 годов территорий Финляндии, как и пленные финские военнослужащие шведской армии, также присягали в верности императрице Елизавете Петровне. А в 1758 году такой же акт был совершён с жителями Кёнигсберга и Восточной Пруссии. Так что великий философ Иммануил Кант несколько лет, до возвращения Восточной Пруссии немцам в 1762 году, был подданным Российской империи. Присяга, как позже выдача российских паспортов, считалась не отменяемым признанием подданства жителей аннексированных Россией территорий.

Во многих таких случаях власть обычно не объясняла причины аннексии, безусловно отвечавшей её представлениям о государственной безопасности России. Когда в 1808 году Финляндия, без объявления войны владевшей ею Швеции, была внезапно захвачена русской армией без всякого объяснения причин (фактически это стало возможным согласно договорённостям о разделе территорий в ходе переговоров Наполеона и Александра I в 1807 году в Тильзите), Александр I даже не стал искать обоснования аннексии, а просто написал: «Финляндия присоединена к России по праву завоевания и по жребию битв и не может быть отделена от неё иначе, как силою оружия».

Возвращаясь к Петру, задавшему русской внешней политике имперский вектор, отметим, что его мечтой было установление контроля над Балтийским морем, достижение так называемого Dominium Maris Baltici («господство над Балтийским морем) — того, чем ранее владела поверженная Россией в ходе Северной войны Швеция. Имперские мечтания Петра не были просто фантазиями, они отражались в его вполне определённых действиях и планах. Во-первых, после Ништадтского мира, когда шведский флот уже не был опасен России, Пётр принял новую программу строительства 100-пушечных кораблей, которые должны были обеспечить её морское господство на Балтике. Во-вторых, самодержавная Россия объявила себя гарантом неизменности конституционного устройства Швеции и Речи Посполитой. Естественно, что «забота» России о поддержании парламентаризма у соседей преследовала цель сделать всё, чтобы не допустить усиления королевской власти, обеспечить необходимую для России внутреннюю слабость этих государств. Этому способствовал также щедрый подкуп шведских и польских политиков, разжигание противоречий внутри политической элиты. Более того, Россия стремилась провести на престолы соседних стран своих ставленников, как это было с Августом II в 1697 году и Станиславом Августом Понятовским в 1764 году в Польше, а также с Адольфом Фредриком в Швеции в 1743 году.

Имперское воображение Петра распространялось и на Германию. Правда, здесь его ждала неудача: внедриться в Германию, разместить в Мекленбурге, герцог которого Карл-Леопольд женился на племяннице Петра Екатерине Иоанновне, контингент русских войск и осуществить планы построения Кильского канала не удалось. Но царь нашёл другой путь влиять на германскую политику, которому потом следовали все его преемники, — с помощью завязывания прочных брачных связей династии Романовых с германскими знатными родами, а также посредством подкупа лояльных России германских государей и правительств. В итоге благодаря такой политике к концу 18-го века значительная часть правителей германских мелких княжеств была фактически под сильным влиянием России или попросту на её содержании.

Победный Ништадтский мир 1721 года символизировал превращение России в могучую державу, и это превращение было оформлено посредством провозглашения Российской империи. С тех пор для России стали особенно характерны такие устойчивые черты имперской государственной репутации (свойственные и другим великим державам того времени), как постоянная территориальная экспансия, культ имперской силы и завоевательной войны, стремление к безусловной гегемонии над соседями, а также традиции возвышенного почитания имперских побед. Уже в первом поэтическом произведении, в оде «На взятие Хотина» (1739 год), Михайло Ломоносов воспел успехи русской армии на юге и выразил мысль о страхе соседей и расширении пределов империи в звонких стихах:

Герою молвил тут Герой:

«Не тщетно я с тобой трудился,

Не тщетен подвиг мой и твой,

Чтоб россов целый свет страшился.

Чрез нас предел наш стал широк

На север, запад и восток».

Страх у соседей, вызванный имперской мощью России, был достигнут уже к концу Северной войны. Вице-канцлер Пётр Шафиров писал в «Рассуждении о причинах Свейской войны» (1717 год): «И могу сказать, что никого так не боятся, как нас». Поддержание страха в соседях, по мнению Шафирова, необходимо с прагматической точки зрения: обиженные Россией, они, несомненно, непременно захотят реваншироваться. Отсюда следовал вывод о необходимости иметь сильные армию и флот. Так в идеологии образовавшейся империи отчётливо была сформулирована мысль о постоянном поддержании культа имперской силы как гарантии безопасности России. Негативным, резко отрицательным примером для Петра была Византия, чьё якобы расслабляющее народ миролюбие и пренебрежение военным делом и войной привело империю «ромеев» к гибели.

Петровский златоуст Феофан Прокопович и другие публицисты того времени воспевали новую имперскую Россию, распрощавшуюся со своим устаревшим прошлым — архаичным и слабым. В новой системе международных отношений, возникших после Ништадтского мира, Россия стала активно участвовать в сколачивании союзов, формировании блоков, коалиций, азартно вела закулисную борьбу по разделу сфер влияния и при этом последовательно и непрерывно расширяла свою территорию. Успехи русского оружия за рубежом внушали русскому обществу необыкновенную имперскую гордость. Принадлежность к народу-победителю резко поднимала национальную самооценку, позволяла власти не считаться с ценой, какой достигались победы. Имперское могущество, по мысли российских идеологов разных времён, сделало Россию авторитетной силой, изменило отношение мира к ней. В одной из своих проповедей Феофан говорит о волшебном эффекте достигнутого при Петре величия России: «…которые нас гнушалися яко грубых, ищут усердно братства нашего, которыи бесчестили — славят, которые грозили, боятся и трепещут, которые презирали — служити нам не стыдятся, многии в Европе коронованныи главы, не точию в союз с Петром <…> идут доброхотно <…> отменили мнение, отменили прежния свои о нас повести, затерли историйки своя древния, инако и глаголати и писати начали; поднесла главу Россия светлая, красная, сильная, другом любимая, врагом страшная».

Пётр заложил начала имперской политики на будущее, и весь 18-й век прошёл под победный звон русского оружия, с помощью которого было достигнуто колоссальное расширение империи за счёт разделов Речи Посполитой, завоевания турецких владений в Северном Причерноморье и присоединения Грузии. Когда же в 1805 году слухи о поражении русской армии под Аустерлицем дошли до столицы (кстати, власти утаивали информацию о поражении до 1840-х годов!), русское общество было обескуражено. Как записал в своём дневнике 30 ноября 1805 года московский дворянин Жигарев, эффект от жестокого поражения был особенно силён потому, что «мы не привыкли не только к большим поражениям, но даже и к неудачным стычкам, и вот отчего потеря сражения для нас должна быть чувствительнее, чем для других государств, которые не так избалованы, как мы, непрерывным рядом побед в продолжении полувека». Не менее примечательна и следующая запись: «Старички, которые руководствуют общим мнением, пораздумали, что нельзя же, чтоб мы всегда имели одни только удачи. Недаром есть поговорка «Лепя, лепя и облепишься», а мы лепим больше сорока лет и, кажется, столько налепили, что Россия почти вдвое больше стала. Конечно, потеря немалая в людях, но народу хватит у нас не на одного Бонапарте». А затем общество нашло «истинную» причину поражения русской армии — измену союзников, австрийцев, и успокоилось в ожидании новых побед.

Автор — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, профессор Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики