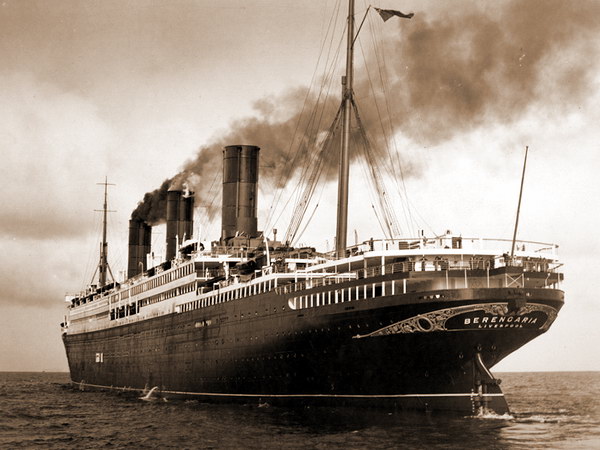

Всё начиналось как будто бы неплохо. Полный новых американцев лайнер «Беренгария» приветствовала Статуя Свободы, Нью-Йорк сверкал яркими огнями, шумным и бешеным по темпу движением людей и транспорта, а растущая экономика, казалось, готова была принять огромное количество эмигрантов. Журналист Зиновий Арбатов, бежавший из России с белыми, после нескольких лет эмигрантских скитаний решил попытать счастья в США, где право на стремление к счастью задекларировано при основании самого государства. В 1923 г. он с семьёй покинул Германию, добрался до Лондона и сел на трансатлантический рейс. Так как с недавних пор американцы ограничили въезд к ним иностранцев, пришлось потратить полтора года на хлопоты по получению паспортов и виз. Но американские мытарства только начинались. За заманчивой витриной американского благополучия скрывалась каторжная жизнь русских беженцев.

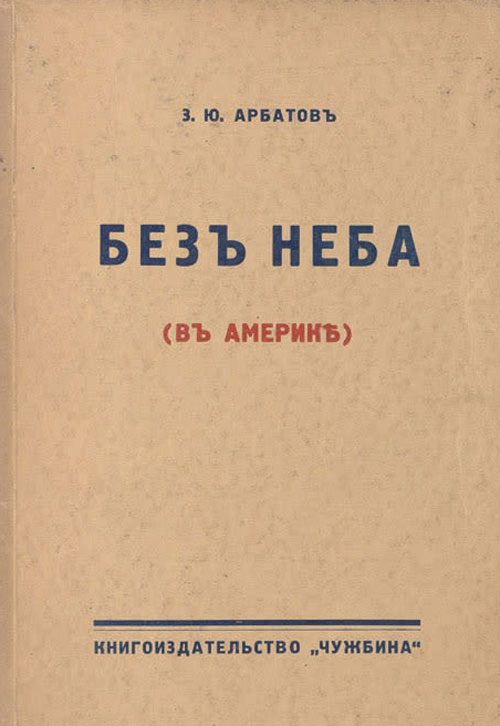

«Без неба»

Читая книгу Арбатова о его попытке осесть в Америке, с лёгкостью понимаешь, почему в 1920-е в этой стране поселилось не так много русских эмигрантов. Большая часть беженцев из России первой волны, которые в конечном итоге стали американцами (по предположениям историка Е. В. Волкова, это около 100 тыс. человек), из Европы в США уехали уже в конце 1930-х и в 1940-е из-за Второй мировой войны. В основном это были бывшие военнослужащие, интеллигенты, мещане.

Америка не ко всем была столь дружелюбна, как к В.В. Набокову, С. Рахманинову, И. Сикорскому или В. Зворыкину. Особенно в 1920-е, когда охрана труда в США и трудовая этика были ещё таковы, что иностранцу нужно было согнуться в бараний рог, чтобы просто оставаться на плаву. Отношение местного населения к новоприбывшим за американской мечтой исходило из принципа: в Америке «зелёные» должны помучиться, как и все. Если «зелёный» не имеет выдающихся и хорошо продающихся идей, патентов или капитала, то ему придётся туго — «help yourself!». В США можно высоко подняться, но гораздо проще низко пасть. С основной массой русских так и происходило.

«Все мы, русские интеллигенты, сидя в Европе, думаем, что мы здесь нужны, — говорил Арбатову русский знакомый, — а на самом деле приезжающие в поисках интеллектуальной работы после более или менее продолжительной бесплодной беготни начинают мечтать о том чтобы попасть на бисквитную фабрику, (…) где работа является как бы постоянной». Этот человек работал в ресторане в ночную смену, открывал банки с сардинами и выкладывал их на тарелки. За это платили 20 $ в неделю — едва хватало на жизнь в съёмной комнате и пропитание. Вот итог трёхлетней эмигрантской карьеры в Америке. А ведь прежде он занимал «видный административный пост в Добровольческой армии».

Такими предстали русские американцы Арбатову: за несколько лет единицы из них «вырвались на дорогу интеллигентного труда», абсолютное большинство работало за центы на фабриках и в мастерских, на подённой работе на стройках и в ресторанах, а в лучшем случае занимались мелкой торговлей. Даже те русские, что прибыли туда ещё в начале 20 в., были в том же положении — «от России оторвались, а к Америке не приросли». Жестокая борьба за кусок хлеба не оставляла времени на нормальное освоение английского языка или получение актуального в США образования. «Америка не оправдывает тех мытарств», которые терпят стремящиеся в неё люди, — заключил Арбатов.

Как жили русские в Америке? Как у Некрасова, «до смерти работают и до полусмерти пьют!». Зарплата в 15−20 долларов в неделю — не худшая доля для эмигранта тех лет. Вот ещё один русский, встреченный Арбатовым: бывший известный присяжный поверенный. В 64 года стал «судомойкой» за 18 долларов в неделю. Сначала предлагали 16, два доллара прибавили, потому что при устройстве подумали, что перед ними — бывший премьер-министр А. Ф. Керенский (фамилия у присяжного поверенного была похожая). Обнаружив это недоразумение, прибавку начальство оставило. Юрист сокрушался: «Американцы не замечают нас, русских, и не могут заметить, видя в каждом русском если не дезертира, то уголовного преступника, банкрота или вообще плохого гражданина, бежавшего из своего отечества… (…) по-прежнему осталось мнение, что из России к ним в страну приезжали и продолжают приезжать «отбросы».

А вот что говорит русский гладильщик, бывший инженер путей сообщения: «Здесь каждый за себя, и мы здесь прошли каторжный путь труда, лишений и оскорблений (…). Слова help yourself являются здесь железным законом (…) Здесь кругом груды золота, а вы можете умирать с голоду, как это и было со мной в первые месяца приезда в Нью-Йорк». Арбатов видел русских рабочих, помощников лакеев, судомоек и полотёров, а нередко и «успевших совершенно обосячиться».

Бывшие инженеры таскали доски и мешки, юристы пришивали пуговицы к штанам на фабрике и почитали это за удачу. Единицы устроившихся хорошо помогать соотечественникам не спешили: во-первых, они тоже в своё время намучились, а во-вторых — help yourself! Поэтому эмиграция в США вместо «подлинной свободы» ощущала уныние. А «в Америке унывать нельзя» — в Америке надо бежать за долларом и при этом желательно smile.

Долларовая лихорадка: «здесь нет места любви, кроме любви к доллару»

Так говорил хорошо знавший Америку Фёдор Иванович Шаляпин. Что певец прав, Арбатов понял сразу же по прибытии, как только высадился с корабля в Нью-Йорке. «Акулы» бизнеса набрасывались на людей всюду, где только можно — носильщики на пристани, таксисты и сотрудники дешёвого отеля. Стоило поговорить в номере пару минут по телефону, тут же стучался коридорный мальчик, чтобы подать счёт на семь центов за этот разговор. К этому пришлось быстро привыкнуть.

У европейцев, пишет Арбатов, «нет такой ненасытной жадности к деньгам, какою пропитаны американцы. Вы редко встретите американца, довольного своего работой, ибо его больше интересует не работа, а та сумма долларов, которую он за свою работу получает». Через несколько лет пребывания в Америке и русские, встречая соотечественников, едва уже могли сойти с привычной в этой стране темы — «деньги, доллары, бизнес, доллары, доллары…». А дела душевные никого не волнуют.

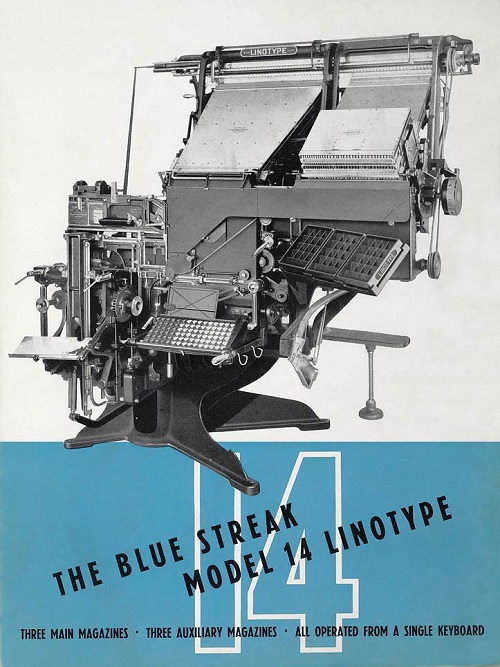

Пришлось приспособиться к этому и Арбатову. В Европе эмигрантам тоже приходилось несладко, но оказалось, что всё относительно. За несколько месяцев Арбатов проработал на разных местах, устраиваясь всегда с чьей-то помощью, но всегда ненадолго и за оплату, недостаточную для содержания семьи. Сначала он попробовал себя в литографии: за 20 долларов в неделю нужно было возить шрифты, чистить линотипные машины, убирать помещение, плавить цинк и выполнять мелкие поручения наборщиков — так по 10 часов в день. Обычно это делали мальчишки лет по 15−16. Проработал Арбатов всего 6 часов — наборщикам было неудобно посылать взрослого интеллигентного человека за папиросами. К тому же они боялись, что иностранец обучится их ремеслу, а затем, не вступая в профсоюз, пойдёт на работу за плату меньше общепринятой. Пришлось хозяину Арбатова уволить.

Потом была ночная работа на фабрике металлических пульверизаторов. После испытательного срока с небольшой оплатой в 15 долларов в неделю Арбатов вновь остался без работы. Выяснилось, что разнорабочих тут меняли каждый месяц, увольняя к концу испытательного срока — так владелец экономил на зарплатах. Затем были уроки русского языка, работа на стройке и неудачная попытка торговать русскими книгами. Но за несколько месяцев Арбатов, хотя он уже сносно изъяснялся на английском, так и не смог подыскать себе приличную «джоб».

Если что-то и предлагали, то это самые низкие позиции с сомнительными перспективами и платой, недостаточной даже для холостого человека. Штаты накладывали ограничения на иностранцев: в Массачусетсе им нельзя быть адвокатами, в Мичигане и Вашингтоне — педагогами и парикмахерами, в Луизиане — печатниками, в Орегоне нельзя продавать книги на иностранных языках, нигде нельзя работать на правительство. Обман наёмных работников, труд на износ и жестокая конкуренция даже за плохие вакансии, презрение к «зелёным» — в США 1920-х это было обычным делом. Богатство одних соседствовало с неприкрытой нищетой других. Наслушавшись «грустных и горестных признаний» от русских, Арбатов решил оставить Америку. «Я повернул обратно в старую, обедневшую и войной разорённую Европу, где воздух, люди и небо мне, европейцу, — ближе, понятнее и роднее».