А. КУЗНЕЦОВ: 18 часов и почти пять минут в Москве, на youtube-канале «Дилетант» программа «Не так». Сергей Александрович Бунтман находится в небольшом отпуске, поэтому развлекать вас сегодня будем мы, Алексей Кузнецов и Полина Чернякина за звуко- и видеорежиссёрским… ну, назовём его так — пультом, да?

Дело сегодня следующее. Обычно в наших передачах содержание программы состоит из трёх пластов, или частей, как угодно назовите. Поскольку мы говорим о судебных процессах, то есть обычно некая криминалистическая составляющая, то есть всё то, что относится к обстоятельствам дела, к сбору доказательств, к их оценке. Вторая часть — это правовая оценка этих всех доказательств и самого деяния. И, наконец, мы стараемся не забывать о некой социальной оценке, о той обстановке, которая способствовала этому преступлению.

Сегодня в нашей передаче будет такое соотношение этих трёх элементов: что касается криминалистической составляющей, она практически никак не выражена, потому что дело абсолютно ясное, с точки зрения уголовного кодекса, — преступление, не относящееся, прямо скажем, к разряду тяжёлых, преступление достаточно обычное, как это свидетельствует из газет того времени. Те, кто любят какие-то кровавые преступления, — сегодняшняя передача не для вас, поскольку вся кровавость, к счастью, сведётся к нескольким синякам. То же самое касается тех, кто любит преступления загадочные: ни малейшей загадки в этом деле нет, его обстоятельства абсолютно ясны и прозрачны и будут довольно подробно изложены.

Что касается юридической оценки — здесь есть определённый интересный разворот сюжета, и о нём в своё время речь будет идти. Но тоже в общем, прямо скажем, те аргументы, которые предложит в своей речи адвокат в пользу того, что необходимо переквалифицировать обвинение — прямо скажем, это не сверхвысокий пилотаж, как мне представляется, такая идея лежала на поверхности. Другое дело, что — и об этом я тоже постараюсь сказать — возможно, адвокату было не очень просто принять решение с этим предложением выступить по некоторым причинам. А вот обстановка, в которой вообще всё это произошло, вот она-то и будет сегодня предметом нашего исследования. Мы переносимся в 1940 год — Полин, дайте нам, пожалуйста, первую фотографию.

Это не фотография, на которой есть кто-то из участников этих событий. Единственная причина, по которой я именно её подобрал, — она достаточно точно атрибутирована. На этой фотографии ученики одного из средних классов подмосковной школы в 1940 году. Вот нам и придётся сегодня иметь дело с учениками 6−7 классов московской средней школы образца 1940 года. Вот такими примерно они были, как вы видите на этой фотографии. Помните, как в одной из песен у Юрия Визбора: «Может, кто-нибудь вглядится в наши судьбы, в наши лица». Ну вот давайте вглядимся ненадолго в эти лица. Потому что найти фотографии тех ребят, которые оказались по разные стороны скамьи подсудимых в этом деле, к сожалению, возможным не представилось.

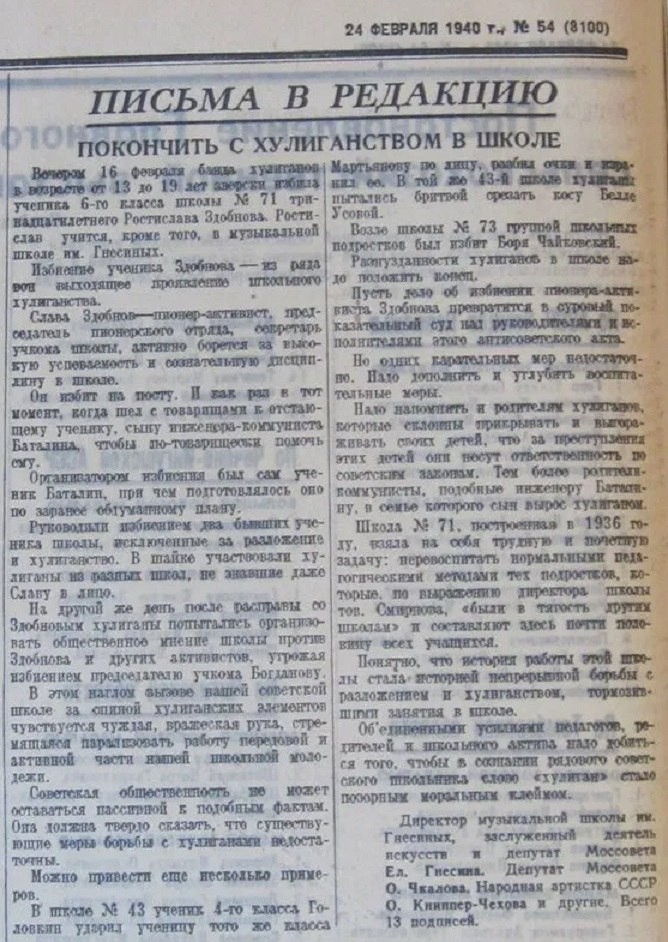

Что же такого случилось? В 1936 году в одном из арбатских переулков была построена, сдана новая школа. Она получила номер 71. В 1938 году во время очередных выборов, которые в Советском Союзе проходили достаточно, так сказать, регулярно, в школе был развёрнут избирательный участок. 71-я школа находилась в Спасопесковском переулке, который сейчас соединяет Старый и Новый Арбат. Тогда, естественно, Нового Арбата ещё не было. И вот, соответственно, Спасопесковский уходил в Карманицкий переулок, туда дальше. В этой школе учились те ребята, которые в конечном итоге окажутся на скамье подсудимых. Что, собственно говоря, случилось? Дайте нам, Полина, пожалуйста, следующую фотографию. Вы видите газету — точнее, заметку из газеты «Правда», раздел «Письма в редакцию», 24 февраля 1940 года, подзаголовок — «Покончить с хулиганством в школе».

«Вечером 16 февраля банда хулиганов в возрасте от 13 до 19 лет зверски избила ученика 6-го класса школы № 71, тринадцатилетнего Ростислава Здобнова. Ростислав учится, кроме того, в музыкальной школе им. Гнесиных.

Избиение ученика Здобнова — из ряда вон выходящее проявление школьного хулиганства.

Слава Здобнов — пионер-активист, председатель пионерского отряда, секретарь учкома школы, активно борется за высокую успеваемость и сознательную дисциплину в школе.

Он избит на посту. И как раз в тот момент, когда шёл с товарищами к отстающему ученику, сыну инженера-коммуниста Баталина, чтобы по-товарищески помочь ему.

Организатором избиения был сам ученик Баталин, причём подготовлялось оно по заранее обдуманному плану».

Видите, авторы письма прямо к обвинению уже готовят аргументы. «Руководили избиением два бывших ученика школы, исключённые за разложение и хулиганство», — это не так на самом деле, ну, будем надеяться, что авторы письма добросовестно заблуждались, а не намеренно сгущали краски. «В шайке участвовали хулиганы из разных школ, не знавшие даже Славу в лицо». «В этом наглом вызове нашей советской школе за спиной хулиганских элементов чувствуется чуждая, вражеская рука, стремящаяся парализовать работу передовой и активной части нашей школьной молодёжи», — вот тут не просто помогают, тут просто делают работу за обвинение, сразу подбрасывают, так сказать, иной масштаб, иной вызов, да? «Вражеская рука», «сознательно». Ну, впрочем, нам опять к этому ко всему не привыкать, да?

«Советская общественность не может оставаться пассивной к подобным фактам. Она должна твёрдо сказать, что существующие меры борьбы с хулиганами недостаточны». «Школа № 71, построенная в 1936 году, взяла на себя трудную и почётную задачу: перевоспитать нормальными педагогическими методами тех подростков, которые, по выражению директора школы тов. Смирнова, «были в тягость другим школам» и составляют здесь почти половину всех учащихся». Ну, сразу хочу сказать, что это сильная натяжка. Дело не в том, что школа № 71 взяла на себя какую-то особенную задачу, а в том, что это совершенно обычная практика, в Москве я с этим сталкивался в позднесоветское время: когда открывается новая школа, у неё есть, естественно, приписанный микрорайон, и набрать младшие классы для неё обычно не представляет труда, раз школу построили — это значит, что в данном районе нехватка мест в школах, поэтому первые, вторые, там, пятые, шестые классы наполняются обычно без какой-то проблемы. А вот со старшими классами проблема, потому что заставить старшеклассников перейти в другую новую школу, как правило, непросто: они уже прикипели, что называется, к своим местам. И поэтому действительно обычной практикой было то, что старшие классы наполняются теми, от кого соседние школы рады избавиться, кого они просто-напросто выдавливают. Так что это не какой-то особенный почин, а обычная ситуация со школой-новостройкой. Дайте нам, Полина, пожалуйста, следующую фотографию.

Вы видите портреты трёх женщин, чьи имена стоят под данным письмом в редакцию. Тут после них сказано — «и другие. Всего 13 подписей», а по именам названы, слева направо, соответственно — «директор музыкальной школы им. Гнесиных, заслуженный деятель искусств и депутат Моссовета Ел<ена> Гнесина». Вторую фотографию, я думаю, что многие узнали — «народная артистка СССР О<льга> Книппер-Чехова». На третьей фотографии — «депутат Моссовета О<льга> Чкалова», это вдова Валерия Павловича Чкалова.

Ну, газета «Правда», да, хлёсткие такие заголовки-обвинения, крупные, известные подписанты. Калибр, прямо скажем, очень и очень немаленький, да? Совершенно очевидно, что газета, редакция, авторы письма исходят из того, что необходима новая кампания по борьбе со школьным хулиганством, тем более что в заметке — я не всю вам её, естественно, прочитал, она довольно большая, в заметке приводятся и другие факты хулиганских действий в отношении хороших учеников в других школах. То есть создаётся ощущение, что проблема школьного хулиганства вышла в стране на некий качественно новый уровень.

О том, что этому делу придан, ну, скажем так, не свойственный обычным тумакам, полученным в мальчишеской драке, масштаб и калибр, свидетельствует и то, что это дело — которое, разумеется, должно было бы привлечь внимание районного суда, никак не городского — дело по первой инстанции рассматривается Московским городским судом. То есть явно совершенно, в ответ на запрос газеты «Правда» и уважаемых депутаток Моссовета и ответ должен был быть тоже соответствующий. Сами понимаете, что положение подсудимых и работу их адвокатов это всё чрезвычайно осложняло. Дайте пожалуйста, Полина, нам следующую картинку.

Вот в этот дом, собственно говоря, шёл Слава Здобнов и сопровождавшие его ещё несколько учеников 71-й школы, в качестве группы поддержки, в тот самый злосчастный вечер 16 февраля 1940 года, когда всё это произошло. Дом, мне кажется, хорошо узнаваем: это угловой дом Садового кольца и Арбата — дом, в котором в тот период, когда сделана фотография, 1934 год, располагался знаменитый магазин «Торгсин» — тот самый, где хулиганили Коровьёв с Бегемотом (герои романа Булгакова «Мастер и Маргарита» — прим. ред.). Ну, а впоследствии, для всех арбатских жителей, да и для многих москвичей, которые сюда специально приезжали, это знаменитый Смоленский гастроном. Булат Окуджава, который в это время жил в доме 43 — как раз напротив того места, где начинается Спасопесковский переулок — на Арбате, написал значительно позже такие строки:

Тот самый двор, где я сажал берёзы,

был создан по законам вечной прозы

и образцом дворов арбатских слыл:

там, правда, не выращивались розы,

да и Гомер сюда не заходил…

Зато поэт Глазков напротив жил.

Заканчивает он это стихотворение так:

И если вам, читатель торопливый,

он не знаком, тот гордый, сиротливый,

извилистый, короткий коридор

от ресторана «Прага» до Смоляги,

и рай, замаскированный под двор,

где все равны:

и дети, и бродяги,

спешите же…

Всё остальное — вздор.

Ну, Булат Шалвович со свойственным ему романтизмом немножко, как показывает данное дело, ошибался. И в этом самом арбатском дворе, как и в других арбатских дворах, как и в других московских, как и в других советских дворах — не все дети были одинаково равны, как мы увидим опять-таки из этого дела.

Итак, дело поступает в суд: на скамье подсудимых, значит, находятся пять человек, все они ученики 71-й школы. Ошибается статья, которая говорит, что там хулиганы из других школ. Все они жильцы одного дома. Их настоящие фамилии (почему настоящие, я объясню, почему это надо оговаривать): Баталин (главный фигурант этого дела, именно он бил Славу Здобнова) и поддерживавшие его Костарёв, Никитин, Тюрин и Маневич — все ребята в возрасте 14−15 лет. И здесь авторы письма в редакцию ошибаются — там у них и 19-летние фигурируют — нет, все ребята несовершеннолетние. Другое дело, что для законодательства это не очень важно, поскольку в 1935 году минимальный возраст наступления уголовной ответственности по советскому уголовному праву был снижен до 12 лет. Поэтому все они подлежат уголовной ответственности.

Что им инкриминируют? Им инкриминируют побои из хулиганских побуждений. Ну, а поскольку вы, так сказать, слышали, как в письме в редакцию ставится вопрос, — что это не просто какой-то инцидент, а за этим чувствуется враждебная, умная, сильная взрослая рука, — то было понятно, что обвинение, скорее всего, будет опять-таки гнуть в эту сторону, подчёркивая не просто хулиганский, а антисоветско-хулиганский характер этого поступка.

В этой ситуации работа адвоката — не будем забывать, что это советские адвокаты: они должны, так сказать, играть по тем правилам, которые советским адвокатам не написаны, но хорошо понятны, — представлялась особенно сложной. И наверное, как говорится, в девяти случаях из десяти — а может быть, даже ещё в большем проценте случаев — как мне представляется, традиционная линия защиты для адвоката, получившего себе такого подзащитного, заключалась бы в том, чтобы обратить внимание на трудное детство, на какие-то ещё несчастливые обстоятельства, по возможности заручиться какими-то хотя бы относительно положительными характеристиками (хотя это не так просто сделать в сложившейся ситуации). Иными словами, не спорить с судом, не спорить с обвинением, а постараться найти и что-то относительно светлое на общем тёмном портрете. Да, мой подзащитный виноват, да, то, что он совершил — это ужасно, но поверьте: он ещё молодой, он ещё не потерянный, не применяйте крайние меры, постарайтесь ограничиться какими-то мерами относительно вегетарианскими.

Собственно, таких речей можно прочитать множество в то время. Единственное, что ограничивает — то, что адвокатские речи вообще обычно не очень-то охотно публиковались, в отличие от речей обвинителей и постановлений всяких, так сказать, митингов общественности. Ну, вот защиту главного фигуранта, Юрия Баталина, принимает на себя адвокат необычный — Владимир Львович Россельс. Я хочу зачитать вам несколько абзацев из размещённого в интернете текста — я не знаю, существует ли он в виде бумажной книги. Текст этот написан — я не знаю, насколько правильна такая степень родства — приёмным внуком Владимира Львовича. Александр Колчинский написал текст, который очень интересный — я очень советую всем, кто интересуется такого рода сочинениями, как говорится, о времени и о себе. Я его очень рекомендую, потому что там не только о Россельсе, там и о других людях, и о времени, и о месте очень интересно рассказано. Называется он «Москва, г. р. 1952″.

Значит, Александр Колчинский — его бабушка вышла в своё время замуж за Владимира Россельса, и он — насколько я понимаю, насколько пишет сам автор этого текста — он относился к мальчику как к своему внуку. И вот что запомнилось о нём, о Владимире Львовиче Россельсе автору этого текста. «Россельс был знаменитым адвокатом, а также необычайно обаятельным и красивым человеком, сохранившим свою импозантность и в старости», — к сожалению, я не нашёл ни одной его фотографии. — «Он происходил из ассимилированной еврейской семьи, давно жившей в Москве. Владимир Львович окончил юридический факультет Московского университета и стал присяжным поверенным, то есть адвокатом, ещё до революции. После того, как в СССР был восстановлен институт адвокатуры, отменённый в первые революционные годы, Россельс снова стал защитником. Само слово «адвокат» надолго исчезло из официального советского языка. Дедушка много времени работал дома: сидел с папками за столом, а чаще неторопливо в глубокой задумчивости ходил взад-вперёд по комнате, заложив руки за спину, обдумывая свои речи. Я, конечно, не должен был при этом ему мешать. Владимир Львович часто защищал людей, совершивших страшные преступления, и не только я, но и взрослые приставали к нему с вопросами, как это он может защищать таких злодеев. Он объяснял мне роль адвоката в суде, говорил, что в любом преступлении есть хоть какие-то смягчающие обстоятельства, что справедливость невозможна, если у обвинителей нет оппонентов. На полках стояли дореволюционные издания речей выдающихся русских адвокатов — Кони, Плевако, Андреевского — которые я, повзрослев, с увлечением читал. Дедушкину книгу об адвокатуре, изданную в 1960 году, до сих пор цитируют в юридической литературе, а в 1966 году он стал первым советским адвокатом, речи которого были опубликованы отдельной книгой».

«В другом деле группа комсомольских активистов отправилась домой к отстающему однокласснику, чтобы поговорить с его отцом, который, как выяснилось на суде, за малейшие проступки сына порол. Несчастный двоечник подкараулил группу в подъезде и побил главного активиста. Россельс защищал обидчика, используя те же спекулятивные рассуждения о воспитательной роли советской школы, что и прокурор. Процесс закончился победой защиты». Я ни секунды не сомневаюсь, что в данном случае просто память подводит автора текста, а не что он его намеренно искажает. Не комсомольских, а пионерских активистов. Насчёт «сына порол» — я нигде не нашёл ни малейших ссылок на это. Более того, в этом отношении похоже, что у папы обвиняемого существует некоторое алиби: он сравнительно незадолго до этого происшествия вернулся из длительной загранкомандировки, то есть просто-напросто не имел возможности применять семейное насилие. Ну и, кроме того, полностью опубликована речь Владимира Львовича: я уверен, что он упомянул бы о таком обстоятельстве, если бы оно в суде как-то проявилось. А он о нём не упоминает.

Но вот фраза, ради которой я, собственно, и зачитал этот абзац — «защищал обидчика, используя те же спекулятивные рассуждения о воспитательной роли советской школы, что и прокурор» — вот она, на мой взгляд, нуждается в более подробном комментировании. Да, конечно, Владимир Львович, к этому времени уже почти два десятка лет побывавший советским адвокатом, прекрасно знал правила игры. И, безусловно, эти правила игры включали использование такой вот — ну, будем называть вещи своими именами — идеологизированной демагогии. И я вам приведу пример из его речи. Но дело в том, что речь Россельса этой идеологией — этой демагогией, извините, — она действительно декорирована, но за декорацией существует очень серьёзная и правовая, и нравственная основа аргументации, которая представляется мне в тех, предложенных, достаточно мрачных с точки зрения защиты условиях работой совершенно блестящей, совершенно выдающейся. И, собственно, сейчас я перехожу к тому, что буду цитировать вам довольно большие фрагменты — уж запаситесь терпением — из речи адвоката, сопровождая их какими-то комментариями и, если необходимо, разъяснениями.

«Вечером 16 февраля 1940 года на второй этаж дома на углу Смоленской площади и Арбата поднималась небольшая группа детей <…> Это шёл совет пионерского отряда школы.

Хорошее намерение руководило ими: поговорить с отцом своего товарища Юры Багрова об успеваемости его сына». Почему Юра Багров, хотя на самом деле Юра Баталин? Дело в том, что в 1950−60-е годы, когда начали публиковаться речи советских защитников, действовало правило (это правило в каждой книге прямо на первой же странице оговаривалось), что имена подсудимых, имена свидетелей, другие имена изменены. И вот в публикации этой речи имена изменены. Но, поскольку в газетных публикациях названы настоящие фамилии и поскольку при изменении фамилий на вымышленные те, кто менял, прямо скажем, недалеко уходили от настоящей фамилии, и практически всегда можно без труда определить, кто под каким псевдонимом скрывается, — я уж буду использовать, чтобы вы не запутались окончательно, я буду использовать настоящие фамилии фигурантов этого дела. Поэтому Юра Багров из публикации — на самом деле Юрий Баталин. «Они вошли в коридор… А там, в коридоре поджидала их другая группа таких же школьников, их сверстников и товарищей».

Квартиры были коммунальные в доме, где потом будет размещаться Смоленский гастроном. Было сначала четыре, потом надстроили, в середине 1930-х, пятый этаж. Вот эти этажи до конца 1960-х годов занимали коммунальные квартиры. Потом дом поставили на капремонт, после капремонта отдали его Министерству иностранных дел. Там, в частности, находилось договорно-правовое управление МИДа. Может быть, и сейчас находится, не знаю.

«Они собрались в тёмном углу коридора, чтобы встретить Славу, как недруга, злого «ябедника», которого надо «проучить», а если понадобится, то и побить…

Высокое чувство дружбы и товарищества, которое руководило Здобновым, эти дети считали проявлением «ябедничества», а своё трусливое нападение из-за угла на товарища расценивали как выполнение долга дружбы по отношению к Баталину, просьбу которого они выполняли».

Может показаться, что адвокат, как многие советские адвокаты, с самого начала начинает подыгрывать обвинению, да? Помните, как на открытых московских процессах знаменитые Брауде, Комодов и другие знаменитые советские адвокаты начинали своё выступление: товарищи судьи, как ни омерзительны мне поступки моего подзащитного, я как советский человек негодую, но, поскольку наш самый справедливый в мире советский закон предполагает наличие защиты… Может показаться, что и Владимир Львович начинает с чего-то похожего. Нет. Как мы увидим с вами в дальнейшем, Россельс закладывает фундамент для чрезвычайно важного заявления. Этот фундамент должен быть заложен с первых минут его выступления. В чём он заключается? Это мальчишеские обиды, ябедничество, выполнение долга дружбы, да? Что готовится сделать Россельс? Он готовится убрать политическое составляющее из обвинения, и для этого ему нужно показать истинные мотивы участников: и Ростислава Здобнова, который идёт к отцу своего одноклассника для того, чтобы с ним побеседовать об успеваемости сына, и ребят, которые составляют его группу поддержки, и, соответственно, Юрия Баталина и тех, кто поддерживают его, которые пытаются Ростиславу воспрепятствовать.

«Избит мальчик Здобнов. Может быть, его душевные качества, поведение вызвали столь бурную реакцию его товарищей? Нет. Родители Славы вправе гордиться своим сыном. Слава Здобнов — председатель пионерского отряда шестого класса, член учкома, отличник, безукоризненно дисциплинированный, прекрасный товарищ», — говорит о нём директор школы. Четырнадцатилетний мальчик перед тем, как пойти к отцу Баталина, колеблется, боится ошибочного шага: быть ложно понятым своим товарищем, незаслуженно прослыть «ябедником». Он обращается за советом к заведующему учебной частью», — к завучу, фактически ко второму человеку в школе после директора — «спрашивает, удобно ли, тактично ли идти учащимся по такому поводу к родителям товарища, и получает неосторожный совет, о котором, несомненно, теперь жалеет давший его педагог».

Вот это вторая, очень важная линия защиты. В том, что произошло, большая, если не определяющая, вина педагогического коллектива школы, старших, взрослых. «Тревожно ощущает неверность этого шага Слава и говорит Тамаре Либовой: «Знаешь что, когда мы расскажем отцу, что Юре нужна помощь, мы позовём Юру погулять, чтобы дома не было неприятностей, поговорим с ним по-товарищески об учёбе»». То есть он думает о том, что он понимает, что на самом деле поступок-то, мягко говоря, очень непростой, и думает о том, как бы для Юры смягчить последствия, позвать его погулять, потому что нужно дать будет время отцу как-то немножко прийти в себя, да, и, так сказать, остыть, чтобы он, там, если есть такая, такая особенность, да, чтобы он не начал, там, кулаки распускать.

«Не правда ли, товарищи судьи, такую чуткость мог проявить мальчик высокого интеллекта, тонкой духовной организации». Дальше адвокат много времени уделяет тому, что ученики, одноклассники, даже те, кто, так сказать, одобряет само это избиение, говорят о Ростиславе Здобнове как о хорошем человеке. А дальше Владимир Львович переходит к одной из двух главных линий своей речи.

Перед этим я обещал продемонстрировать вам, как он пользуется риторическими приёмами, которые я назвал идеологизированной демагогией — да, пользуется, конечно, но тут его никто не спрашивает, он вынужден ею пользоваться. Вот смотрите, пример, на мой взгляд, такой, совершенно образцовый: «Советское учительство как один из передовых отрядов социалистической интеллигенции призвано содействовать повышению культуры подрастающего поколения, укреплению в сознании молодёжи великих принципов коммунизма, высоких идей морали, воспитанию в них лучших качеств человека — идейности и решительности, честности и верности долгу, бесстрашию и настойчивости, трудолюбию и беззаветной любви к социалистической родине, народу и коммунистической партии. Оно с честью несёт своё знамя». Правда, зацепиться не за что, да, настолько гладко и настолько… В общем, я думаю, что ни на запятую не отличается по стилю и по содержанию от того, что говорил прокурор — к сожалению, его речь нигде не была опубликована, ей мы воспользоваться не можем.

Но дальше-то, дальше-то идёт по существу. И вот там эта гладкость речи пропадает, там появляются совершенно конкретные вещи, на которые защита обращает внимание. «Директор школы — человек, личные нравственные качества которого нам не внушают сомнений, но его педагогические приёмы, методы воспитания вызывают тревогу. Судите сами, товарищи судьи. У кого-то в школе пропадают деньги. По этому поводу школьников седьмого класса подвергают личному обыску, у них выворачивают карманы. «Каждый может быть жуликом», «каждый — в подозрении», «доверять никому нельзя и даже близкому товарищу» — вывод, который могут сделать школьники; растёт рознь среди друзей, недоверие. Не правда ли — метод воспитания весьма сомнительный? И он дал свои результаты. А вот ещё. Школьники Болотов и Карев одобряют избиение Здобнова. Узнаёт об этом директор и не находит лучшего способа бороться с открыто выраженным мнением подростков, как исключение их из школы».

Это вот то, о чём я говорил, когда Ольга Леонардовна и другие авторы письма в редакцию «Правды» пишут, что всё это подстроили исключённые, там, за безнравственность ещё до этого, значит, ученики школы — да нет, всё наоборот было, да, в совершенно обратной последовательности. Два школьника, видимо, своим приятелям заявили, что они одобряют избиение Здобнова, кто-то доложил директору, и директор за это их исключает.

«Но это не всё. Чтобы вновь быть принятыми в школу, от обоих исключённых требуется очень немного. Они должны подать письменное заявление, что «осознали» неправильность своих высказываний и «раскаиваются». И что же! Чуть ли не на следующий день они подают заявление, что «осознали», «раскаялись», и они возвращены в школу. Такова награда за лицемерие! Школьники получили предметный урок того, что действительные убеждения следует скрывать, а открыто высказывать то, в чём ты, может быть, и не убеждён, но что угодно начальству, и «жизнь твоя будет сладка и приятна»».

Вы знаете, я хочу сказать, что, вот, как бы Владимир Львович ни отдавал дань вот этой вот идеологизированной демагогии, но в данном случае он ходит по очень тонкому льду. Тем более что в его адвокатской жизни уже был, скажем так, звоночек из этой оперы. Он защищал человека, обвинённого в краже мешка подгнивших яблок. Казалось бы, полная ерунда, но яблоки были колхозные, и по знаменитому указу от 7 августа 1932 года, да, указ семь-восемь, этому человеку грозило очень, так сказать, тяжкое наказание. Так вот, Владимир Львович в своей речи постарался убедить суд в том, что человек совершил эту кражу не в целях наживы, а от голода! Ну вот действительно, товарищи судьи, говорил он — это я домысливаю, я себе представляю просто эту ситуацию. Ну посмотрите, ну если б это были хорошие, спелые, качественные яблоки, да, ещё можно было бы говорить о том, что он украл этот мешок, чтобы продать, но эти-то, подгнившие, ну их же продать невозможно, он сам очень есть хотел. И его арестовали. Его арестовали, потому что как это так — советский адвокат в судебном процессе заявляет о том, что советский труженик может украсть от голода! Что, в Советском Союзе голод, что ли, есть? Для него обошлось, его через несколько недель выпустили. Какие уж там рычаги были задействованы, коллегия ли вступилась — этого мы не знаем. Но я к тому, что после этого он всё равно рискует критиковать директора школы, вполне возможно — члена партии, потому что уж по крайней мере, даже если он не член партии, райком партии директора утверждает на своём посту, да? Но вот тем не менее он рискует, рискует руководителя советской школы сделать косвенно виновным в том, что произошло. Это большое мужество. Оно не выглядит громким, но если задуматься — это большое мужество.

«Влияние этих методов сказывается и на атмосфере, которая создаётся в шестом классе, где учатся и Здобнов, и Баталин. Недоверие друг к другу, рознь внесены в их среду. Начинается расслоение товарищей, образуются группировки среди одноклассников. В шестом классе ученики резко делятся на отличников, «хороших» детей и неотличников — «плохих». Отличники возглавлялись Здобновым, неотличники — Болотовым и Каревым. Дело дошло до того, что отличник Лозов, сидевший с Болотовым за одной партой, разделил парту пополам, отделив себя от товарища: у нас, мол, с тобой разные интересы. На всех руководящих «постах» были отличники. Классным организатором, членами совета пионерского отряда были только отличники Зорин, Лозов, Либова, Травина», — ну, это изменённые фамилии. «Редакторами, корреспондентами стенгазеты были отличники, ревниво оберегавшие газету от проникновения «посторонних».

Когда неотличник Баталин» — наш подсудимый — «оформил стенгазету, редакторы не приняли её, заявив, что «он не имел на это права»», — замечательно, да? — «Посторонним вход воспрещён!». Поразительно, да? Адвокат как будто предвидит, что пройдёт двадцать лет и правдивый фильм о пионерском лагере будет назван «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Ну, не двадцать, конечно, почти тридцать. «Хороший труд и порыв Багрова…» Нет, двадцать с небольшим, извиняюсь. «Хороший порыв и труд Багрова пропали даром, и, кто знает, может быть, в этот день впервые зародилась у него вражда к обидчикам, дурная мысль от незаслуженной обиды. Пропасть между двумя группами детей расширялась и углублялась. Педагоги не могли не видеть этого, но проходили мимо, не понимая всего значения назревавшего конфликта и не принимая никаких мер для улучшения напряжённой атмосферы в классе».

Вот видите, что Владимир Львович в данном случае доказывает: он доказывает, что неумелыми, неловкими, иногда откровенно антипедагогичными мерами администрация школы, учителя создали такую атмосферу, при которой дети как бы поделены на группы, и эти группы столкнулись. Да, то есть по сути то, что произошло в коридоре коммунальной квартиры дома 54 по Арбату — это приготовлялось взрослыми. Ну разумеется, — говорит адвокат, — конечно, они не хотели этого. Но это их действия к этому объективно привели. «Товарищество», «ябедничество» — всё это перемешалось и спуталось в взволнованном воображении Баталина". «У всегда дисциплинированного мальчика (Юра имеет отличную отметку по дисциплине) вновь возникает когда-то ранее мелькнувшая мысль: «Отомстить за себя, за других, проучить раз навсегда, не пустить ябедника, спастись во что бы то ни стало».

Вторая линия защиты — это в том, что в произошедшем есть вина и родителей. «Однако испытания Юры не кончились», — Юры Баталина. Он идёт домой, он уже знает, да, что к нему домой собираются прийти пионеры-активисты разговаривать с его отцом. Он знает, что они собираются сделать это послезавтра. «Однако испытания Юры не кончились. Он идёт домой. Мысль блеснула, созрела. Решение принято, но оно ведь ещё не выполнено… Ещё теплится надежда.

«Сказать матери, отцу?» — колеблется Юра… Но днём отец и мать заняты на работе! Может быть, вечером? «14 февраля вечером мы с женой были в кино, — рассказывает инженер Баталин, — и, когда пришли домой, Юра уже спал, а утром ушли на работу — он ещё не вставал»».

И дальше адвокат на примере других ребят, помогавших Баталину, тоже показывает, что родители заняты, заняты, заняты… Родители редко со своими детьми разговаривают. Они бы, может, и поделились со взрослыми, но некогда этим самым взрослым. Конечно, мы с вами можем понять и родителей, но, в конце концов, дети-то наши, никто за нас работу с ними не сделает. Таким образом, в речи адвоката очень чётко, подробно, аргументированно, с конкретными примерами отстаиваются два тезиса: ситуация конфликта назрела заранее, в такой ситуации трудно ожидать было какого-то цивилизованного, правильного, нашего советского настоящего коммунистического решения. И второе: к этой ситуации привели, с одной стороны, грубые ошибки, просчёты педагогов, и с другой стороны, недостаточное внимание, которое родители уделяют воспитанию своих детей.

Теперь — юридическая составляющая, квалификация. «Прокурор требует осуждения этих школьников по части 2 статьи 74 УК», — это УК от 1926 года, — «как хулиганов. Но хулиганы ли эти дети, впервые в жизни испытавшие волнение подсудимых? Обвиняемые избили Зорина», — Здобнова на самом деле, да. «Хулиганство может сопровождаться насилием над личностью, может и не сопровождаться насилием, которое как составной элемент преступления предусмотрено не только статьёй 74 УК, но и другими статьями, содержащимися в шестой главе УК РСФСР.

Как же ограничить хулиганство от преступлений иного качества? Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 29 апреля 1939 года дал следующие указания: «Нанесение побоев, тяжких или лёгких телесных повреждений, оскорблений

Хулиганство по советскому праву — это вызов обществу, ну, или какой-то его заметной части. Если преступления вызваны личными взаимоотношениями — это не хулиганство. Вот почему с самого начала адвокату Россельсу так важно было показать: дети в данном случае, когда бьют своего товарища-активиста, не выражают таким образом своё отношение к советским принципам, к советской морали, к советскому обществу — это сведение личных счётов, возникшее, ещё раз повторюсь, во многом по вине педагогов и родителей. То есть взрослых. «Они находились в заблуждении», — имеется в виду — в отношении Ростислава Здобнова, своего одноклассника. «Их мотивы ошибочны, но, однако, ими руководили именно эти личные мотивы, а не озорство, сопряжённое с неуважением к обществу.

Более того, они субъективно полагали, что оказывают услугу своему школьному обществу, охраняя его от «подлиз» и «ябедников». Они и здесь ошиблись. Их школьное общество отвергает такого рода меры», — ну, это понятно, в какую сторону реверанс. То ли что-то наверху, что называется, поменялось, то ли не было конкретного указания — но в любом случае, факт остаётся фактом: суд внял аргументам защиты. Суд принял аргументы защиты и вместо вполне светившего ребятам, сидящим на скамье подсудимых, реального срока лишения свободы, им было определено по году условно, да ещё к тому же и с отсрочкой исполнения наказания.

Ещё через некоторое время всё в той же «Правде», которая, видимо, чувствовала, что раз тема начата, то надо её как-то и закруглить, появляется одна большая статья, которая называется «Что показал процесс школьников». И вот в этой статье есть два небольших фрагмента, которые мне хочется процитировать, потому что нам сегодня, боюсь, даже трудно себе представить, какого колоссального гражданского мужества от журналиста требовало в 1940 году в статье в «Правде» включить эти фрагменты в неё.

«Слава Здобнов с санкции школьной администрации направился к отцу Юры.

- А удобно мне будет пойти? Мне, ученику, разговаривать с родителями? — спросил Здобнов у заведующей учебной частью.

-Удобно, — убеждённо ответила она.

А в самом ли деле, удобно? Слава шёл с лучшими намерениями, но положение его было всё же ложным. Если уж педагоги одобряли предпринятую советом отряда меру, то им прежде всего нужно было добиться, чтобы необходимость этой меры стала ясна Баталину самому. Нужно было объяснить ему, что дети идут не жаловаться, а предложить свою помощь. Только в этом случае такого рода «поход» мог иметь смысл». «Но есть ли необходимость ставить ученика в положение педагога, который обсуждает поведение другого ученика с его родителями?»

Когда я прочитал подпись журналиста под этой статьёй, я испытал, как говорят юристы, состояние сильного душевного волнения. Но прежде чем закруглить этот сюжет… Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую фотографию, чтобы закончить с Владимиром Львовичем Россельсом в сегодняшней передаче.

Перед вами кадр из фильма, который называется «Защитник Седов». Создатели этого фильма награждены национальной премией в области адвокатуры и адвокатской деятельности за блестящую киноработу, посвящённую советскому адвокату. Вы узнали, я думаю, великолепного актёра Владимира Ильина, который исполнил главную роль защитника, адвоката Седова. Так вот, это абсолютно точно известно — прототипом этого киногероя был Владимир Львович Россельс. Я очень рекомендую вам посмотреть этот небольшой, менее часа, по сути короткометражный художественный фильм. Фильм страшный по своему сюжету, но вас ждут блестящие актёрские работы, блестящая режиссёрская, блестящая операторская и очень интересная история. Ну, а теперь, Полин, дайте нам, пожалуйста, последнюю фотографию.

Вот фотография женщины, которая написала завершающую дискуссию статью в «Правду». Это Фрида Вигдорова — совершенно замечательный журналист, сама педагог по образованию, несколько лет проработавшая в школе, человек невероятной честности, принципиальности, написавшая множество замечательных материалов по острым и злободневным вопросам советской педагогики. Я думаю, что многим из тех, кто слушает эту передачу, это имя в первую очередь известно благодаря тому, что в своё время именно запись, сделанная Фридой Вигдоровой во время процесса над Бродским, именно эта запись впервые сделала общественным достоянием то, что творилось в зале суда, куда, как говорится, простых людей не пускали. Именно Фриде Вигдоровой Александр Галич, очень её любивший, уважавший, посвятил одну из лучших своих песен: «Уходят, уходят, уходят друзья. Одни — в никуда, а другие — в князья». К сожалению, жизнь её была очень непродолжительной: болезнь унесла её в середине 1960-х годов (она 1915 года рождения). Но вот это один из двух людей, которых мне в сегодняшней передаче, светлых людей (первый, как вы понимаете, — адвокат Россельс), хотелось бы особенно отметить.

Ну и в заключение. Больше для, что называется, надёжности, проформы, я решил поискать: может быть, что-то как-то о судьбе кого-то из ребят, — благо я знаю их настоящие имена и фамилии, — удастся найти. Посмотрел по поиску героев войны, по «Памяти народа» — нигде ничего не нашёл. А последним я начал искать пострадавшего. И вот здесь меня поджидала удача.

Ростислав Николаевич Здобнов, Слава Здобнов, 1926 года рождения, закончил не только 71-ю школу, но и Музыкальную школу им. Гнесиных, стал музыкантом, а затем известным музыковедом, в течение долгих лет был директором Музея музыкальной культуры им. Глинки и умер в 2004 году, прожив на свете почти 80 лет.

А дальше — ещё один разворот сюжета: его отец, Николай Васильевич Здобнов, оказывается, был довольно известным деятелем революции в Сибири: город Шадринск — по тогдашнему административному делению, это Пермская губерния. Был председателем административного совета, принадлежал к партии социалистов-революционеров, и в своё время у советской власти, в 1920-е — начале 1930-х годов, несколько раз возникало [желание] за принадлежность когда-то к партии эсеров его репрессировать. Но у Николая Васильевича была защита: его супруга, с которой он познакомился ещё в Сибири, в Шадринске, в своё время была одноклассницей будущей жены почти всесильного Андрея Александровича Жданова — одного из членов ближайшего сталинского круга. И, видимо, это помогало, так сказать, надавить на слишком ретивое следствие, а поскольку ничего кроме принадлежности к партии, я так понимаю, за Николаем Васильевичем не числилось, то его выпускали каждый раз. Он стал очень крупным библиографом, написал несколько книг, в том числе капитальный труд по библиографии Сибири. Когда началась Великая Отечественная война, ему было уже 52 года — оставалось недолго до 53. В армию регулярную его, конечно, не взяли бы, но 3 июля 1941 года он пришёл в военкомат. Дата эта, конечно, не случайна — 3 июля в Москве началось формирование первых пяти дивизий народного ополчения — он хотел хотя бы в ополчение. Его не взяли, армии он не пригодился. Зато пригодился тут же чекистам: объявился человек, напомнил о себе, жив, оказывается, курилка. 5 июля пришли за ним, через пару месяцев дали 10 лет, отправили в лагерь под Красноярск. До Красноярска он не доехал, потому что по дороге ему стало так плохо, что пришлось (пришлось!) в Соль-Вычегодске выгрузить в пересыльную тюрьму, где он через несколько месяцев и скончается. Это сейчас тот самый печально знаменитый «Чёрный дельфин» — одна из колоний для приговорённых к пожизненному заключению.

Вот такая вот история, вот такая вот жизнь, вот такое вот время, вот такая вот эпоха. Мне показалось интересным эту историю вам рассказать. Я прощаюсь с вами до следующего четверга. Всего вам самого доброго!