Сюжет

Чудом выжившие после шторма люди готовятся встретить новый удар стихии — тот самый девятый вал, грозу всех, кто в море. От судна остались лишь щепки, на горизонте — ни клочка земли. Пятеро мужчин из последних сил держатся за мачту. Казалось бы, шансов выжить — ноль, но яркое восходящее солнце дарит надежду на спасение и героям сюжета, и зрителям.

Контекст

Как это всегда бывает в историях великих произведений, есть смысл на поверхности, а есть подводные течения (как бы двусмысленно это ни звучало в контексте данного полотна).

Начнём с простого. Айвазовский родился в портовой Феодосии. Когда живёшь бок о бок с моряками, остаться в стороне от посиделок, во время которых то и дело звучат байки о плаваниях, невозможно. Фантастические рассказы о сокрушительных штормах, чудо-существах из глубин, богатствах и сражениях — чего только не услышишь от людей, которые большую часть жизни проводят в открытой воде.

Конечно, одна из самых страшных историй — о девятом вале. Это как суд господний, только в море. И вот Айвазовский подумал, а почему бы не запечатлеть это на полотне?

Ещё в древности люди приметили, что волны на море разные. Потом физики сформулировали принцип интерференции (это когда несколько волн сливаются в единый вал, и срабатывает эффект синергии). На почве наблюдения родилась мысль о том, что во время морской бури есть некая девятая волна (именно девятая!), которая является самой сильной и опасной. При этом древние греки роковой волной считали третью, а римляне — десятую.

Люди творческие — художники, писатели, поэты, — использовали этот образ как некий символ кары, неукротимой природной силы. Державин, Полежаев, Аксаков, компания под псевдонимом Прутков, даже Пушкин, а позднее Лесков, Данилевский и Смирнова-Сазонова. Иными словами, кого только не вдохновляла история о девятом вале. Современники Айвазовского могли смело смотреть на полотно и для пущего трагизма цитировать, к примеру, Пушкина или ещё кого.

Кстати, по одной из версий, в основу сюжета легли не только байки матросов, но и личные впечатления художника, который за несколько лет до написания картины сам попал в шторм в Бискайском заливе. Считали, что судно погибло, газеты даже написали, что всё, дескать, сгинул Иван в пучине морской. Но ничего, обошлось.

Другая сторона истории — душевные треволнения художника. К середине 1850-х гг. Айвазовский переживал из-за смерти нескольких своих друзей, в том числе Белинского. В Европе тем временем бурлили революционные события. Художник не мог оставаться равнодушным. «А он, мятежный, просит бури…», — цитата вполне описывает мариниста в тот период. Всё же Айвазовский был человеком аполитичным, поэтому ввязываться в революционные кружки не стал, а всё сказал в своей картине.

«Девятый вал» сразу стал хитом. Когда картину выставили в Москве, люди приходили смотреть на неё, как в кино — по несколько раз на неделе. На выставке её купил Николай I и передал Эрмитажу. В конце 19-го века полотно попало в коллекцию Русского музея, где находится и сегодня.

Впоследствии Айвазовский написал целую серию «бурь». Они чередуются с изображениями спокойного элегического моря.

Судьба художника

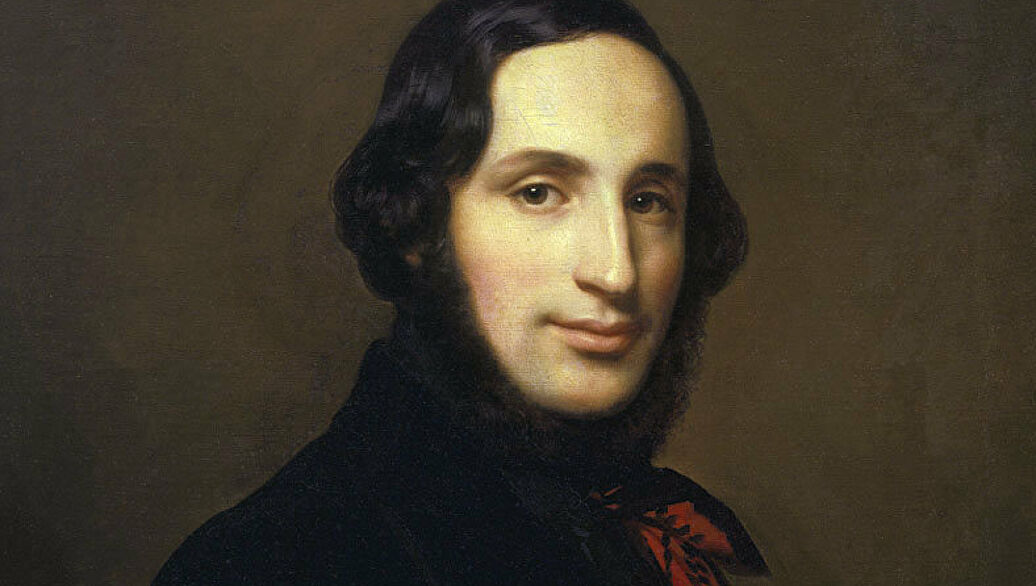

Ованес Айвазян (таково имя Ивана Айвазовского) родился в Феодосии в купеческой семье. Родители не особенно усердствовали в поддержке художественных талантов старшего сына. И кто знает, что стало бы с будущим маринистом, если бы ему не помог архитектор Яков Кох.

Иван всегда был молодец. С детства — прилежный ученик. Все его хвалили, замечали, продвигали. Кроме, разве что, Таннера, который, хоть и был учителем Айвазовского, но страшно ему завидовал и боялся, что студент подорвёт моду на учителя. Дело дошло даже до жалобы Николаю I. Дескать, посудите, государь, я ему запретил самостоятельные работы писать, а он, наглец, не только ослушался, но ещё и выставил их на всеобщее обозрение.

Другие педагоги Айвазовского ценили и всячески двигали его вперёд. Благодаря своим картинам к 22 годам Айвазовский заслужил личное дворянство, после чего с лёгким сердцем отправился на несколько лет за границу учиться уму-разуму. Через четыре года он вернулся модным, свежим, дерзким мастером. Такую звезду, да ещё и мариниста, вовремя завербовал Главный морской штаб России. Тогда ведь штатных фотографов не было, приходилось искать художников.

Но недолго строил Айвазовский столичную карьеру — вернулся в родную Феодосию. Чем бы, вы думали, он там занимался? Море писал? Не без того, но не это было основным. Творить Айвазовский мог и без моря — с натуры он делал лишь набросок, а дальше в мастерской додумывал остальное. «Сюжет картины слагается у меня в памяти, как сюжет стихотворения у поэта: сделав набросок на клочке бумаги, я приступаю к работе и до тех пор не отхожу от полотна, пока не выскажусь на нём моей кистью. Набросав карандашом на клочке бумаги план задуманной мною картины, я принимаюсь за работу и, так сказать, всею душой отдаюсь ей…», — признавался художник.

В Феодосии он основал школу живописи, занимался охраной памятников культуры, организовывал археологические раскопки, благоустраивал город и всячески старался ради процветания малой родины.