Что такое пассионарность?

И зачем Македонский пошёл в Среднюю Азию? К чему все эти отдалённые сатрапии персидской державы? А зачем в Индию? И грабить-то особо нечего, и награбленное не утащить, зато в пути всё войско можно потерять. А зачем другие великие люди предпринимали безумные авантюры, которые явно ничем хорошим не могли кончиться?

Этими вопросами молодой Лев Николаевич Гумилёв задавался не первый раз. И не впервые он лежал под нарами в переполненной камере, смотрел в стену сквозь свисающие ноги сокамерников и думал. И однажды его озарило: «Что было нужно там Македонскому? Да ничего!»

Так Гумилёв пришёл к мысли об иррациональной движущей силе истории — жизненной энергии, стремлении к активной деятельности, которая двигала великими людьми: Ганнибалом, Цезарем, Чингисханом, Македонским, Бонапартом, Петром I, Кутузовым и множеством других. Он назвал эту природную силу «пассионарностью», от латинского «passio» — страсть.

Впоследствии эта идея выросла в историософскую систему Гумилёва — пассионарную теорию этногенеза. Но на это ушло очень много лет. Историк жил в самое неудобное для своей профессии время и родился в самой неудобной семье.

Сын «врага революции»

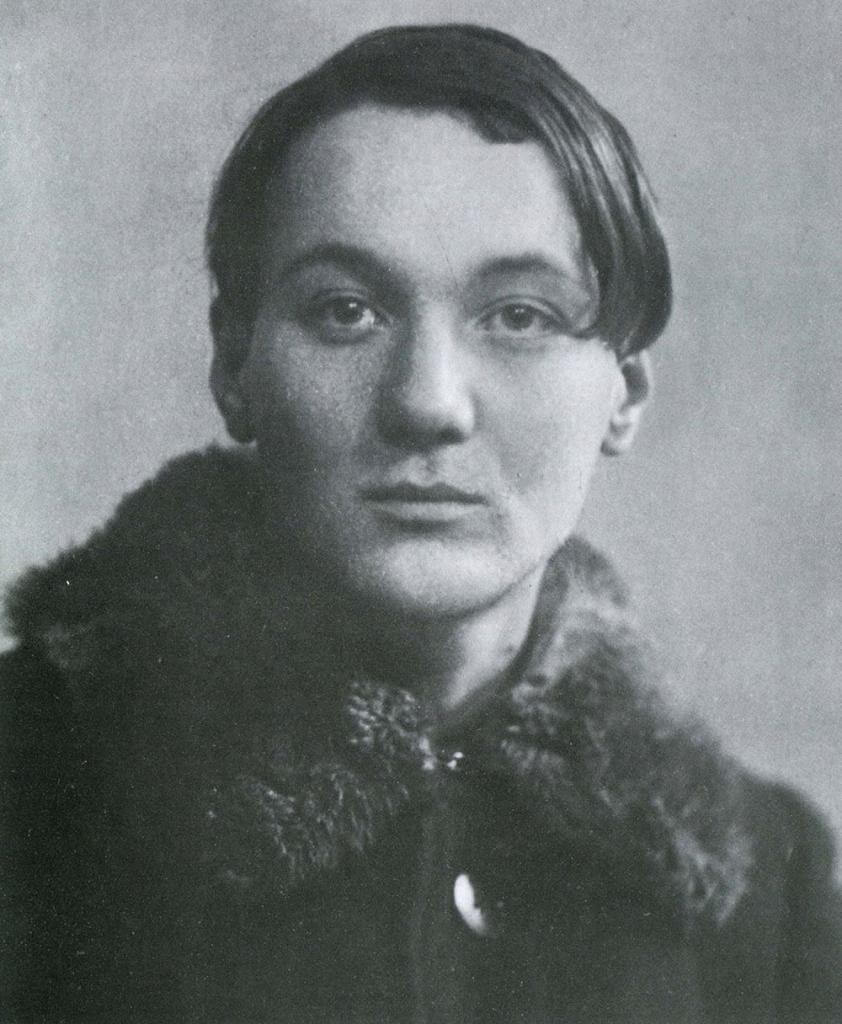

Отца Лев помнил довольно неплохо, хотя был ещё мал, когда того не стало — поэт Николай Гумилёв оказался одним из первых творцов Серебряного века, уничтоженных советской властью. В 1921 году его расстреляли чекисты по сфабрикованному делу «Петроградской боевой организации». Не в большом почёте у большевиков оказалась и мать Льва — Анна Ахматова.

Родители рано заметили интерес сына к истории. Отец привёз ему в Бежецк (там, у бабушки, рос Лев) книгу о войнах Византии с варварами, и книга быстро стала его любимой. Николай даже обрадовался — если сын станет историком, сможет обоснованно опровергать марксизм. Благословила увлечение историей и мать: «Имей в виду, Лёва: если тебя расстреляют или повесят за занятия историей, я не заплачу. А если попадёшь в тюрьму за уголовное преступление — заплачу. Мне будет очень горько, что мой сын так низко пал».

И всё же Лев до конца школьных лет не мог определиться — историком ему стать или поэтом. Он неплохо писал стихи и прозу, но всё же выбрал историю. В 1929 году Лев приехал в Ленинград, в Фонтанный дом, к матери. Ахматова жила тогда у нового мужа. Сын её спал на сундуке в тупике холодного коридора коммуналки. Ездил в археологические экспедиции в качестве дешёвой рабсилы, был чернорабочим в Ленинграде, потом санитаром. В 1934-м поступил на истфак ЛГУ, который только что восстановили (власть решила, что всё-таки история и историки ей пригодятся).

Гонения не заставили себя ждать. Комсомольцы истфака заявили, что сыну врага революции не место в советском университете. Вскоре Гумилёва исключили — за то, что «успевал только по специальным дисциплинам». Он получал двойки по общественно-политическим дисциплинам (ленинизм) не потому, что ему трудно было — он относился к ним, как к принудительному, к обязанностям. А в 1935 году Гумилёва арестовали (заодно с Пуниным, мужем матери, за какие-то неосторожные слова). Правда, в тот раз благодаря заступничеству знакомых Сталин их помиловал.

Льву удалось восстановиться в университете. Но в 1938 году его арестовали снова — и на этот раз уже «с концами». Поводом стали доносы одного из преподавателей, с которым Гумилёв пререкался по поводу своего отца (преподаватель на лекции прямо выдумывал какие-то небылицы).

В лагеря, на войну и обратно

НКВД слепил дело на скорую руку — как тысячи дел в тот год. Гумилёва (сына «буржуазного писателя»), Николая Ереховича («из дворян») и Теодора Шумовского («по национальности поляк») обвинили в контрреволюции: мол, студенты ставили перед собой «задачу свержения советской власти и реставрации капитализма в СССР путём активной контрреволюционной агитации против политики ВКП (б)». После пыток у следователей (на всю жизнь осталось повреждение шейных нервов) суд назначил Гумилёва руководителем «террористов» и дал ему 10 лет с конфискацией и поражением в политических правах.

В декабре «контрреволюционеры» уже валили лес на Беломорканале. А через полгода Гумилёва вернули в Ленинград, в «Кресты» — на доследование дела. Там-то к нему и пришло озарение о великой силе, которая была выше исторических личностей и разумных оснований их деятельности. В тюрьме Гумилёв не мог заниматься конкретно-историческими исследованиями, так что задумался о теории истории и о том, как рождаются и гибнут народы.

После «доследования» дела размышления Гумилёву пришлось продолжать в лагере. К счастью, срок ему сократили до 5 лет. Отбывал его учёный на Таймыре. Выживал как мог, в том числе за счёт знания истории. Уголовники животы надрывали от хохота над гумилёвским «блатным романом» о Нидерландской революции 16-го века на тюремном жаргоне: «В 1565 году по всей Голландии пошла параша, что папа-антихрист. Голландцы начали шипеть на папу и раскурочивать монастыри». Ну, и так далее.

В 1944 году Гумилёв пошёл добровольцем на фронт. Участвовал в трёх наступлениях — в Польше, в Померании и под Берлином. Когда вернулся в Ленинград, на груди висели «За победу над Германией» и «За взятие Берлина». Поселился фронтовик у матери, а потом экстерном закончил истфак и поступил в аспирантуру востоковедения. Работал в музее этнографии. В 1948 году защитил кандидатскую диссертацию, делал научные успехи, обрёл любовь. Казалось, потихоньку жизнь наладится.

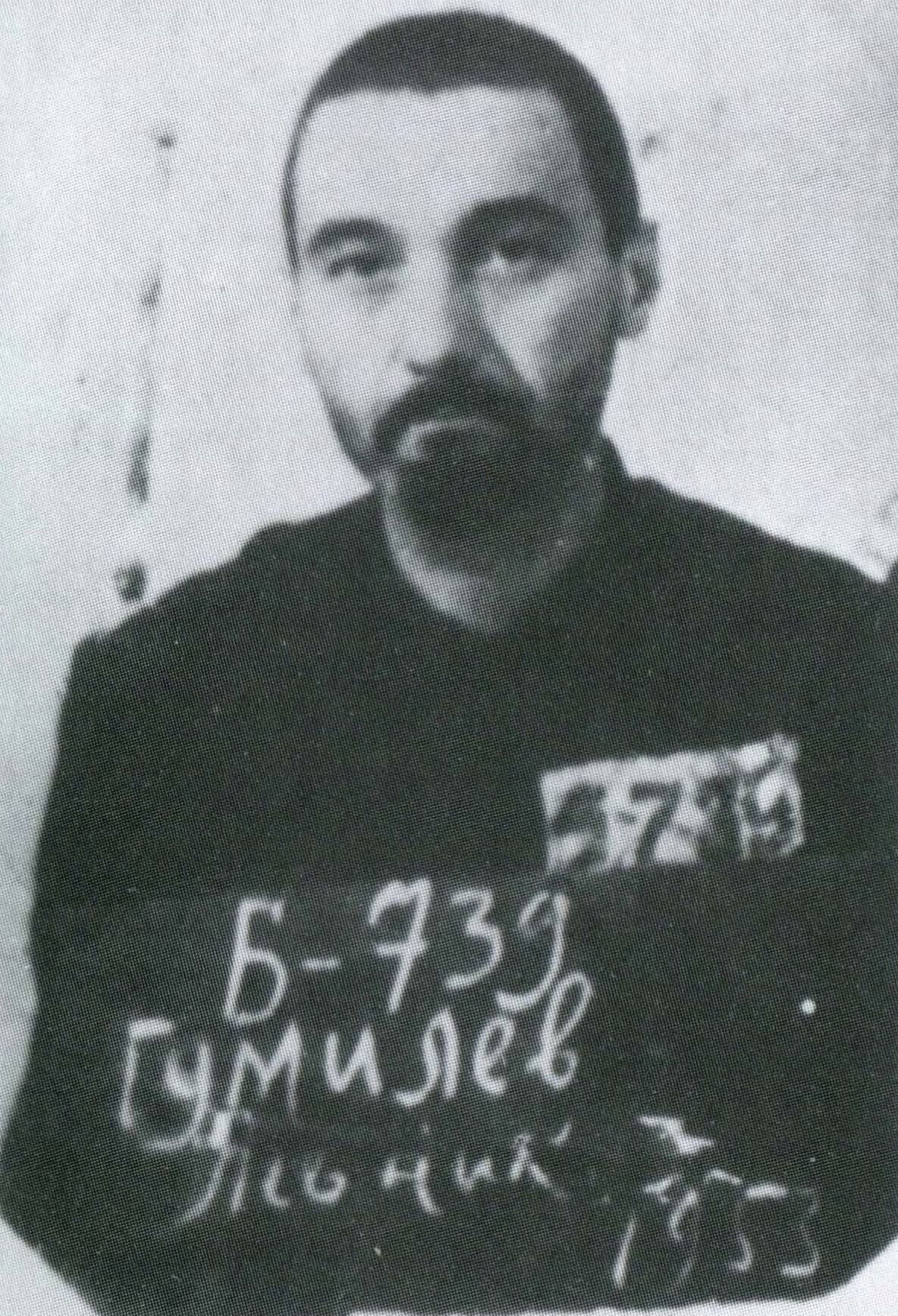

Но в 1949 году — снова арест. На этот раз выбивали показания на мать: на Ахматову тогда обрушилась травля, поэтессу обвиняли в шпионаже на Англию. Но мать Гумилёв не оклеветал. В итоге ему «сшили» «подготовку покушения на Жданова» — вроде как хотел отомстить советской власти «за папу», и дали ещё 10 лет.

«Умру полноценным историком»

Очередной (и последний) срок Лев Николаевич отбывал в Карагандинской, Курганской и Омской областях. Хуже всего он переживал отрыв от академической жизни, но выручали друзья и коллеги. Они присылали рефераты, книги, выписки — чтобы Гумилёв мог работать. Позднее он рассказывал: «Я все свои главные научные мысли продумал в тюрьме. Там хорошо думается». Лагеря со скудной баландой и нехилым трудовым планом подорвали здоровье, Лев Николаевич думал, не выживет. Но в 1955-м говорил: «Умру полноценным историком». Жалел только, что не успеет написать всех задуманных книг.

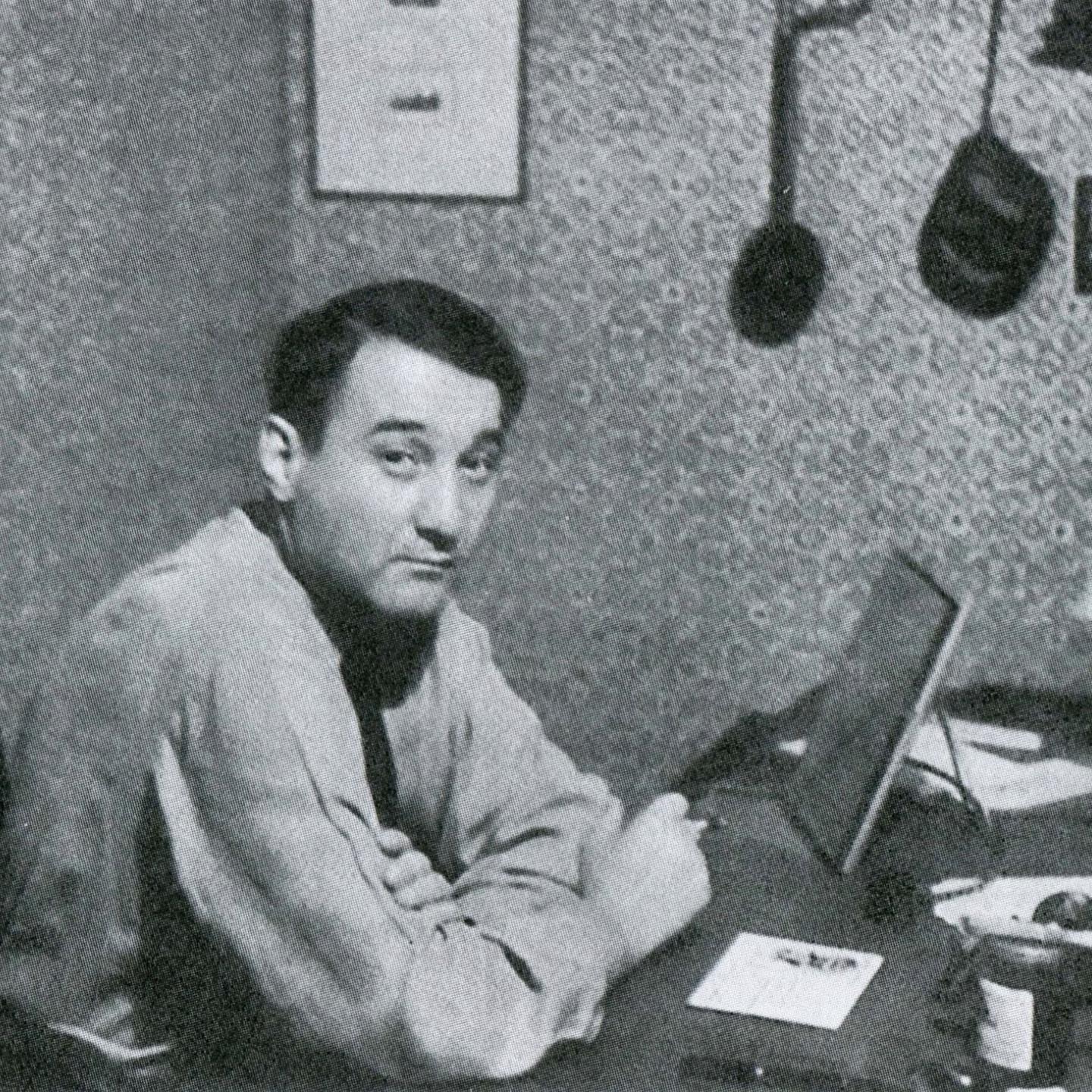

Должно быть, ещё несколько лет Гумилёв бы в лагерях действительно не протянул, но повезло. Началась оттепель, и в 1956 году его реабилитировали. Так что все свои книги он написать всё-таки успел. Историк вернулся в Ленинград, снова поселился у матери и устроился в библиотеку Эрмитажа. А в начале 1960-х начал преподавать в университете; тогда же защитил докторскую диссертацию «Древние тюрки 6−8 вв.».

В те годы Гумилёв развивал свою теорию пассионарности. «В 1950-м [я сделал открытие], что пассионарность энергия, и в 1965-м — что это биологическая энергия», — писал историк. Он давал пассионарности много определений. Вначале такое: «Непреоборимое стремление к крайне активной целенаправленной деятельности». Гумилёв считал, что пассионарность народов и отдельных людей проявляется «во властолюбии, гордости, тщеславии, алчности, зависти

Эту теорию Гумилёв сочетал со вниманием к географии и климатологии как факторам исторического процесса («наводил мосты» между науками). История, считал он, есть сумма влияния природы Земли и космоса, воздействие которого приводит к пассионарным толчкам, формирующим народы. Когда этнос получает пассионарный толчок, он совершает нечто великое. Таким образом Гумилёв считал этнос феноменом природы, подчинённым её законам.

Он вполне сформулировал всё это в работе «Этногенез и биосфера Земли». В этой ключевой монографии Гумилёв описал и пассионарность (как физиологические, психическое и социальное сверхнапряжение), и пассионариев (как организующее начало народов, исторических процессов и событий), и учение о возникновение этносов и стадиях их развития. «Каждый народ, — писал Гумилёв, — движется от пассионарного толчка к этническому гомеостазу (затуханию пассионарности)». Процесс этот в среднем занимает около полутора тысяч лет.

Конечно, это учение о жизненной энергии как движущей силе истории противоречило марксизму — краеугольному камню теории истории в СССР. Так что в 1970−1980-е гг. работы Гумилёва старались замалчивать или, по крайней мере, подвергать мощной критике. Теорию его не признавали, и идея пассионарности как инструмент анализа в широкий научный оборот не вошла.

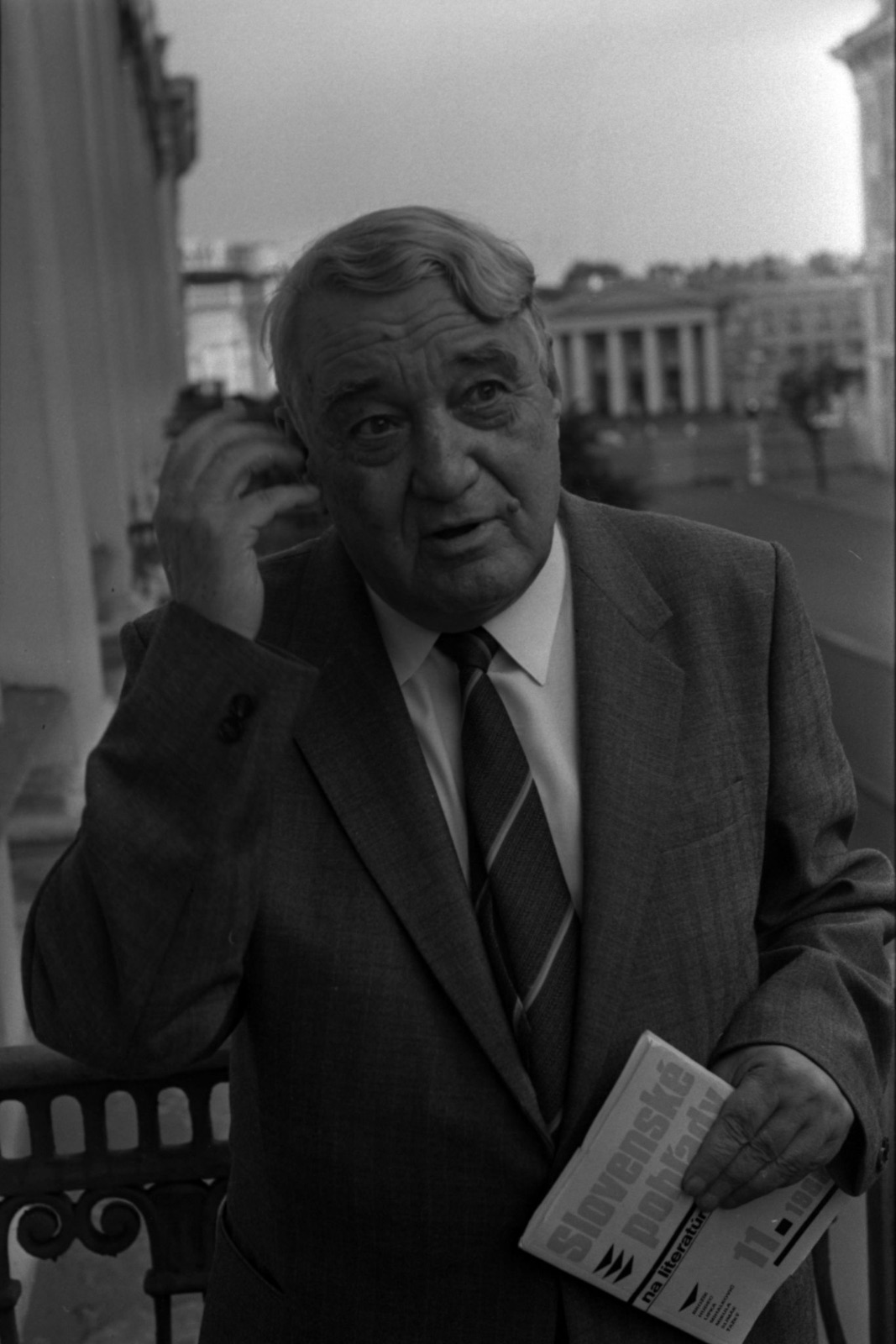

Только под конец 1980-х гг. на волне перестройки и гласности Гумилёв стал широко известен, появился на телеэкранах (и оказался блестящим лектором и просветителем), публиковал свои работы, был избран академиком Российской академии естественных наук. Он умер в 1992 году в возрасте 80 лет и, как говорил сам, к тому времени «написал всё, что хотел».

Лев Николаевич Гумилёв — последний крупный русский историософ. Сегодня историософия давно уступила место исторической эпистемологии (говоря кратко, философы перестали искать ключевой фактор развития истории и начали нащупывать границы познавательных возможностей историка). Его теория этногенеза по-прежнему интересна, хотя и не имеет большого научного значения. Её критиковали не только апологеты марксизма, и вполне обоснованно, за вольное обращение с историческими фактами, за слишком «громкие» выводы на зыбкой почве, за слабость определения «геобиохимической энергии живого существа» и других важнейших понятий теории. О том, что пассионарность зависит от неких космических лучей, вообще говорить не приходится — это не доказать в принципе, так что этим положением наука оперировать не может. В теории Гумилёва нашлось много слабых мест. С другой стороны, она помогла этнографии усовершенствовать свою методологию и понятийный аппарат, инициировала большую дискуссию. Это — весомый вклад.

Слабости теории Льва Николаевича не делают его плохим историком. Его работы («От Руси до России», «Открытие Хазарии», «Хунну: Срединная Азия в древние времена», «Древняя Русь и Великая степь», «Из истории Евразии»…) с интересом читаются и сегодня — в конце концов, это книги эрудированного человека, страстного археолога и пассионарного мыслителя.