Могло ли такое быть?

Революция могла произойти позже. Избежать ее совсем Франции было бы сложно. Дело в том, что проблемы в стране накапливались с середины XVII века — со времен Людовика XIV. Король-Солнце принял от двух кардиналов (Ришелье и Мазарини) крепкое, развивающееся государство с серьезными международными позициями и стабильными источниками доходов. Наращивать темпы Людовик не стал. Король-Солнце часто повторял: «Государство — это я». Этот принцип действовал и в годы его правления. Колоссальные государственные средства тратились на личные нужды короля.

Возводя в абсолют свое личное величие, Людовик подзабыл о государстве. Эту политику продолжил смешивший его на троне Людовик XV. Но если прадед доверял дела государственные достаточно умелым советникам, таким как Кольбер и Лавуа, то при правнуке в системе управления царил хаос, а ключевые решения принимались зачастую друзьями или родней кого-то из королевских фавориток.

За полтора века правления двух Людовиков французское общество разделила настоящая пропасть. Богатые и бедные отличались не столько доходами, сколько образом жизни. И если у одних были дворцы, титулы, земли и личные армии, то у других — ничего. Ситуацию усугубляли несколько голодных лет. Франция пережила голод в самом начале XVIII века, потом дважды в 1720-е годы, потом еще несколько раз в 1740-е и 1750-е.

Голод уносил сотни жизней, но никак не сказывался на положении хозяев Версаля и Парижа. Короли и их окружение спокойно занимались международной политикой, вели войны, заключали союзы, но даже не пробовали навести порядок во внутренних делах. О социальных и экономических трудностях двор был хорошо осведомлен. Но отношение его к ним великолепно сформулировала маркиза де Помпадур: «После нас хоть потоп».

Людовик XVI получил в наследство целый ворох нерешенных проблем. Беда только в том, что у него уже не было возможности не обращать на нее внимание. Казна опустела, внутренняя торговля не развивалась, а выражать недовольство начала уже не только чернь, но и элита. Разрозненное дворянство постепенно перестало быть союзником короны. Иными словами, потрясений было не избежать, но их последствия могли бы быть менее ужасными. Если бы Людовик XVI в первые годы своего правления не делал вид, что проблем нет, и не пытался проскочить через сложности, как делали его дед и очень далекий предок (Людовик XIV приходился XVI-му прапрапрадедом), то, возможно, этот король сохранил бы и власть, и голову.

Первый сценарий. Конституционная монархия

Метод «денег нет, но вы держитесь» очень хорошо работал на протяжении 150 лет, но стал совершенно бесполезен при Людовике XVI. Возможно, дело тут в личности самого короля. Человек он был слабохарактерный, зависимый и даже робкий. Как известно, Людовик долго не решался сделать себе небольшую операцию по удалению недоброкачественного кожного нароста на половом органе. Такие операции французские врачи делали с конца XVI века, и никакой опасности эта процедура не представляла.

Хуже было другое: события, которые начали происходить в 1789 году, король воспринимал как некое досадное недоразумение. Он не усмотрел в протестах, манифестациях, политических собраниях и строительстве баррикад глобальных процессов. Людовик мыслил, подобно булгаковскому Тальбергу, который считал гетманщину «глупой опереткой».

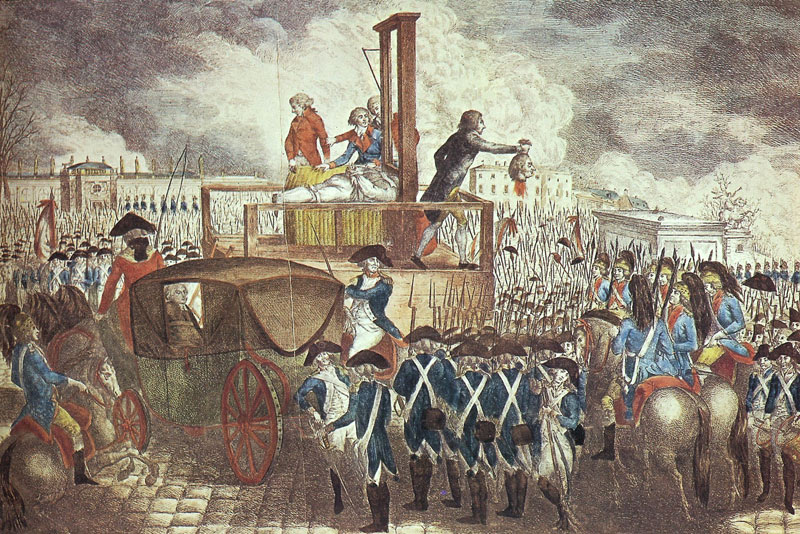

Примерно так Людовик думал о революции. Двор шел на уступки в надежде выиграть время, но сам тем временем вынашивал планы реванша. Как известно, попытки отыграть все назад в итоге стоили королю головы. Вот только с гибелью Людовика на эшафоте династия Бурбонов не прервалась. Братья короля, особенно, конечно, младший — будущий Карл Х, — с Конвентом договариваться бы не стали. Но вот план возвести на престол его сына существовали и имели право на жизнь.

Тот несчастный мальчик, вся короткая жизнь которого состоит из сплошных трагедий и загадок, вошел в историю как Людовик XVII, хотя он ни одной минуты не правил Францией. Если бы Конвент сумел усадить его на трон и сформировать при нем крепкое правительство, то страна могла бы надолго стать Конституционной монархией. Единственное, что кабинет министров должен был бы быть коалиционным. И даже подходящие для этого люди были. Если пофантазировать, то можно выдумать вот такое правительство: премьер-министр — Жорж Дантон, министр иностранных дел — Шарль-Морис Талейран, министр внутренних дел — Фуше, военный министр — Наполеон Бонапарт, какому-нибудь генералу Лафайету можно было доверить министерство по делам дворянства (возвращение и реабилитация тех, кто вынужденно покинул Францию в годы революции). Наконец, надо же поделиться властью и с якобинцами. Робеспьер мог бы стать министром по делам колоний. Что-то мы забыли. Ах да, министерство финансов. Но у нас и тут есть кандидат — Тюрго, который изо всех сил пытался спасти французскую казну от полного краха.

Если бы такое правительство оказалось достаточно крепким, то всех дальнейших потрясений удалось бы избежать. Ни Вандейского восстания, ни диктатуры якобинцев, ни Директории, ни наполеоновского переворота. Наполеон, со всем своим талантом, не пошел бы свергать сильное правительство, ибо не получил бы для этого необходимой поддержки в военных кругах. Но дальше больше. Новую Францию постепенно признали бы все европейские государства. Тут тебе и законный Бурбон на троне, так что не подкопаешься, и никакой угрозы краха старого мира тоже нет.

Военная диктатура

А что, если бы это правительство оказалось слабым? Что, если бы коалиция тут же погрязла во взаимных склоках? Первый вариант — военная диктатура. Тут, в общем, все понятно. По сути, захват власти Наполеоном и был военной диктатурой, но тогда это так не называлось. Просто свет не сходится клином на Наполеоне. Захватить власть мог любой из сильных генералов, благо, во Франции с ними проблем не было.

Так что снести кабинет министров и поставить страну на военные рельсы мог кто угодно. Хоть тот же Бернадот, который по молодости был оголтелым революционером и до самой смерти носил татуировку «смерть монархии». Напомню, старость он встретил со шведской короной на голове. Чтобы посмеяться: таким генералом-диктатором мог бы оказаться даже отец Александра Дюма-отца.

Иностранное вмешательство

Европа очень внимательно следила за тем, что происходило во Франции. И внимание это быстро сменилось тревогой, а та — ужасом. Конечно, ослабление конкурента — это хорошо. Но вот сама тенденция… Какие-то серые люди посмели поднять руку на монархию, ограничили власть короля, а потом казнили его. Власть перешла непонятно кому. Монархов остальных стран Европы сильно беспокоило то, что нечто подобное может случиться и у них. Тем более, что случай не единичный. Сначала группа британских колоний объявляет независимость, но это ладно — США находится на окраине мира. Но проходит 13 лет, и похожие события разворачиваются в сердце Европы. Англия, Россия, Пруссия и Австрия были сильно напуганы. Общая риторика вокруг революции чем-то напоминает то, что говорили российские политики в разгар событий на Украине в конце 2013 года.

Только вместо «Не допустим Майдана» было что-то типа «Не допустим Бастилии». План военного вторжения во Францию и силовой реставрации абсолютной власти Бурбонов первой составила Англия. Антифранцузская коалиция, как мы знаем, в конце концов победила. Но побеждала она уже Наполеона. А поначалу на полномасштабное вторжение союзники попросту не решились. Случись оно, и Франция, вероятно, была бы разделена на сферы влияния, а в Париже сел бы править какой-нибудь марионеточный король.

Европа и мир

Такие вещи довольно сложно оценивать, но Французская революция и последовавшие за ней наполеоновские войны очень сильно изменили сознание своих современников. И вот этот процесс никакой политикой было уже не остановить. На самом деле, монархи боялись именно этого. Прошло немного времени, и революции пошли косяками. Сначала в Южной Америке, потом и в Европе. Мир рушился, люди больше не видели нужды во власти монархии. Но что такое Венский конгресс, как не глобальный саммит, пытавшийся вернуть то, что вернуть было нельзя? Восстановить старый порядок, приговор которому уже был подписан. Катастрофу монархии удалось отсрочить, но не предотвратить. Не случись революции во Франции, и отсрочка была бы еще более долгой. Вопрос лишь в том, какими жертвами обернулся перелом, случись он на 20−30−50 лет позже.