В течение долгих веков европейские мореплаватели старались добраться до заветных Индии и Китая, обогнув Евразию с севера. На картах этот маршрут выглядел гораздо короче, чем пути в обход Африки или Америки. На самом деле деревянные корабли не могли пробиться через арктические льды. Однако мореплавателей, жаждавших новых открытий, и купцов, мечтавших о деньгах, это не останавливало, и они предпринимали всё новые попытки.

Для России открытие северного морского пути являлось стратегически важным: сухопутная дорога к дальневосточным окраинам занимала несколько лет. Неудивительно, что ещё с петровских времён чуть ли не каждое десятилетие на разведку пути сквозь льды отправлялись всё новые экспедиции. Мореплаватели наносили на карту всё больше северных островов, мысов и заливов, но доплыть из Архангельска да Камчатки у них не получалось.

Первым решил эту задачу шведский географ Адольф Эрик Норденшёльд, которому в 1878—1879 годах удалось доплыть на парусно-паровой барке «Вега» от Скандинавии до Японии. Путь занял два года, и повторить его тогдашние коммерческие караваны ещё не могли.

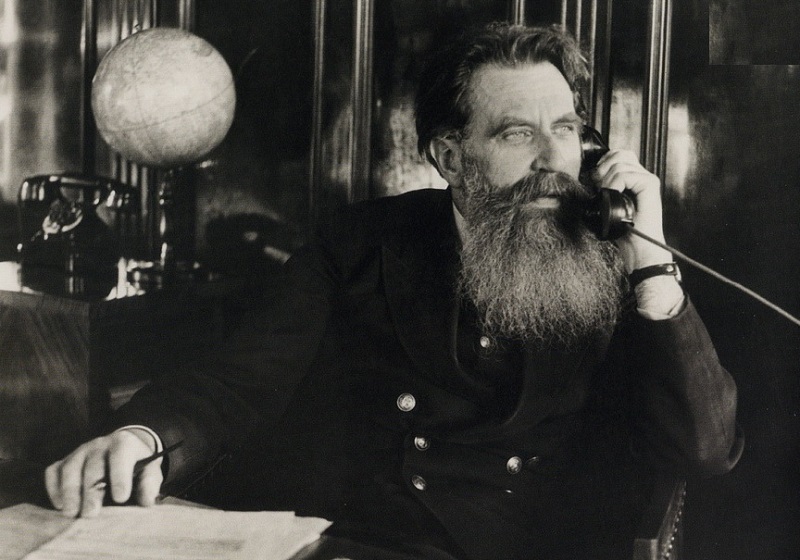

Следующая удачная попытка северного плавания вокруг Евразии состоялась только в 1932 году, когда советский арктический исследователь Отто Шмидт на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков» добрался от Архангельска до Петропавловска-Камчатского. Путешествие оказалось сложным. Во льдах Чукотского моря корабль потерял винт, и до чистой воды ему удалось доплыть лишь под самодельными парусами. От Берингова пролива до Петропавловска «Сибирякова» довёл буксир. Тем не менее советское правительство сочло экспедицию удачной, и её было решено повторить на следующий год.

Новой экспедиции предстояло отправиться в путь на новеньком пароходе, спущенном со стапелей верфи в Копенгагене 11 марта 1933 года. Сперва ему дали имя «Лена», но уже в мае, когда корабль прибыл в Ленинград, его переименовали в «Челюскин» в честь одного из руководителей Великой Северной экспедиции 1733−1743 годов.

2 августа «Челюскин» вышел из Мурманска, держа путь на восток. Командовал кораблём капитан Владимир Воронин, который год назад стоял на мостике «Александра Сибирякова». «Челюскин» вёз в трюмах 3500 тонн угля и 800 тонн грузов, на палубе стоял зачехлённый самолёт-амфибия, с помощью которого собирались исследовать ледовую обстановку. На борту находились 112 человек. Помимо команды, каюты занимали учёные во главе с Отто Шмидтом и сотрудники полярной станции, плывшие на остров Врангеля на новую зимовку. Кроме мужчин, на борту находилось несколько женщин и даже полуторагодовалая девочка, дочка начальника полярной станции Буйко.

Уже через неделю на пути «Челюскина» стали попадаться льды. 13 августа при столкновении с очередным айсбергом корпус парохода получил небольшие повреждения, в трюме возникла течь. Воронин поднял вопрос о возвращении в Мурманск, но повреждение удалось ликвидировать силами команды, и «Челюскин» продолжил свой путь. Сплошные льды, встретившиеся на выходе из пролива Маточкин Шар, удалось преодолеть с помощью встреченного в тех водах ледокола.

Рано утром 31 августа население «Челюскина» увеличилось: жена геодезиста Васильева родила дочь. Так как счастливое событие произошло в водах Карского моря, девочку назвали Кариной. Через день, 1 сентября, экспедиция прошла мимо мыса Челюскин.

Пароход плыл по Восточно-Сибирскому морю. 8−9 сентября он вновь столкнулся с льдинами. Течь в трюме усилилась, лопнул один из шпангоутов. Но назад поворачивать смысла не было: казалось, что до Берингова пролива уже рукой подать. В середине сентября, когда «Челюскин» проплывал мимо острова Колючин, восемь заболевших участников экспедиции на собачьих упряжках переправили на берег.

К 23 сентября погода в Чукотском море ухудшилась, и пароход вмёрз в лёд. Произошло это примерно там же, где год назад потерпел аварию «Александр Сибиряков», поэтому Воронин и Шмидт считали, что им снова удастся достичь конечной точки маршрута. Вместе со льдами «Челюскин» больше месяца дрейфовал на восток и 4 ноября вошёл в Берингов пролив. Лётчик Бабушкин, летавший на разведку на самолёте-амфибии, докладывал, что до чистой воды оставались считанные мили, а значит, близко освобождение из ледового плена. 7 ноября Шмидт в связи с годовщиной Октябрьской революции отправил в Москву поздравительную радиограмму, выражавшую уверенность в скором завершении экспедиции. Внезапно льды двинулись на север, а затем — на северо-запад. Челюскин вместе с ними вновь оказался в Арктике. Его вынужденный дрейф продолжался ещё три месяца суровой полярной зимы. Льды всё сильнее стискивали корпус парохода…

13 февраля в Москве получили радиограмму: «В 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северный и в 144 милях от мыса Уэллен «Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов…». Это послание было отправлено уже из ледового лагеря. Понимая, что гибель корабля неизбежна, челюскинцы за несколько дней перенесли на лёд всё содержимое трюмов, в первую очередь — продовольствие и топливо. Из снятых с палубы досок соорудили бараки. Во время разгрузки «Челюскина» погиб, придавленный сместившимся грузом завхоз экспедиции Борис Могилевич. В ледовом лагере, посреди полярной ночи, остались 104 человека, в том числе двое маленьких детей.

Пока в Москве готовились к спасению челюскинцев, те налаживали свою жизнь во льдах. Их главной задачей стала расчистка большого пространства, на которое могли бы садиться самолёты. Все понимали, что вывезти их на большую землю возможно только по воздуху. Ледовый аэродром постоянно заносило снегом, на нём возникали трещины, и на поддержание его в постоянной готовности уходили все силы полярников. Радист Эрнст Кренкель поддерживал регулярную связь с созданной в Москве специальной комиссией по спасению экспедиции, которую возглавлял секретарь ЦК ВКП (б) Валериан Куйбышев. По вечерам Шмидт читал челюскинцам лекции по философии. В лагере, как и в любом советском коллективе, регулярно выходила стенгазета.

Граждане Советского Союза с замиранием сердца следили за эпопеей челюскинцев. Срочно готовилось перебазирование на Чукотку лучших лётчиков страны. Самолётов для них не хватало и поэтому в феврале уполномоченный комиссии по спасению Георгий Ушаков, лётчики Сигизмунд Леваневский и Маврикий Слепнёв были отправлены в США, чтобы закупить там самолёты, предназначенные для работы в полярной обстановке.

Почти месяц лётчики искали в ночной снежной мгле дрейфующий лагерь челюскинцев. Александр Ляпидевский совершил 29 безрезультатных поисковых вылета. И только 5 марта посадил свой самолёт на ледовом аэродроме. Он доставил в лагерь продовольствие и увёз на большую землю десять женщин и двух детей. Ухудшившаяся погода на месяц прервала начавшуюся было спасательную операцию. Как только погода улучшилась, 2 апреля лётчик Бабушкин и бортмеханик Валавин на маленькой амфибии перелетели в чукотское становище Ванкарем, расположенное в полутора сотнях километров от лагеря. 7 апреля началось регулярное авиасообщение Ванкарема с лагерем челюскинцев. Лётчики Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Василий Молоков вывезли всех обитателей лагеря на большую землю. Маврикий Слепнёв по специальному распоряжению советского правительства эвакуировал заболевшего Шмидта в больницу на Аляске. Сигизмунд Леваневский не смог принять участие в спасении из-за поломки самолёта.

В мае всех спасённых челюскинцев морем переправили с Чукотки во Владивосток. Оттуда специальный литерный поезд повёз их через страну, в которой бушевала челюскинцемания. На каждой крупной станции героев-полярников встречали торжественные митинги и овации. В 1934 году в СССР в моду вошло имя Оюшминальд, расшифровывавшееся как «Отто Юльевич Шмидт на льдине». В честь челюскинцев называли улицы, колхозы, пионерские дружины и наборы конфет. Все участники экспедиции, кроме двух девочек получили ордена Красной Звезды. Все лётчики, участвовавшие в спасении челюскинцев, были удостоены звания героев Советского Союза — награды, учреждённой в апреле 1934 года. Ордена Ленина получили все бортмеханики самолётов, в том числе двое американцев, помогавшие Слепнёву и Леваневскому. Гигантский памятник челюскинцам в Москве так и не построили, но и без этого участники экспедиции и их спасители стали героями официальных легенд, прославлявших коммунистический строй.

В постсоветское время большинство подобных легенд подверглось ревизии. Не стала исключением и история челюскинцев. Некий Эдуард Белимов в начала 2000-х опубликовал сенсационную историю, согласно которой из Мурманска к Берингову проливу отправился не один пароход, а два. Позади «Челюскина» шёл корабль «Пижма», перевозивший в трюме две тысячи заключённых для работы на чукотских оловянных рудниках. «Пижма» тоже вмёрзла в лёд, и её по приказу из Москвы утопили вместе с зэками. Нескольким из них удалось спастись, добраться до радиостанции и передать сигнал S. O. S. Его услышали американцы и спасли недоутопленных каторжников. Несмотря на все признаки художественной литературы, вроде развёрнутых диалогов Сталина со своими приближёнными, явную путаницу с датами и фактами, некоторые приняли историю Белимова за чистую монету. До сих пор в Интернете всплывают рассуждения о том, что челюскинцев спасли ценой жизни несчастных каторжников.

Ещё в советское время неоднократно предпринимались попытки отыскать на океанском дне останки раздавленного льдами «Челюскина». В течение 70 лет они не приносили результата. Это позволяло сторонникам версии о взорванной «Пижме» утверждать, что точные координаты гибели «Челюскина» были специально сфальсифицированы участниками ледовой казни заключённых. В 2007 году очередной поисковой экспедиции удалось поднять со дна металлические фрагменты какого-то парохода. Их отправили в Копенгаген, и на верфи, где в начале 1930-х годов строился «Челюскин», узнали свою работу. Таким образом, конспирологи были в очередной раз посрамлены. Оказалось, что затонувший пароход так долго не могли найти из-за мощного подводного течения, поднимавшего со дна муть. В 2020 году с помощью глубоководных аппаратов удалось провести трёхмерную съёмку корпуса затонувшего «Челюскина». Возможно, в недалёком будущем легендарный пароход будет поднят со дна Северного Ледовитого океана.