Сразу после смерти Сталина из ГУЛАГа потянулись первые реабилитированные. До XX съезда было ещё три года, но Анна Ахматова уже скоро скажет своё знаменитое: «Две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили».

К декабрю 1953 года из лагерей вернулось более тысячи человек; пока их освобождали выборочно и негласно. Так бы это и продолжалось, если бы осенью Хрущёв не решил пересмотреть приговоры, выданные тройками и трибуналами «без суда и следствия». В начале 1954 года были собраны общие данные о репрессиях: с 1921 по 1953 год специальные трибуналы осудили 3 777 380 человек; из них казнили 642 980 человек; 2 369 220 получили сроки до 25 лет, а 765 180 были отправлены в ссылку.

Хрущёв, отстранив Маленкова и обретя власть, считал, что логика критики Берии требовала активного усиления критики Сталина. Если во всём виноват Лаврентий Павлович, ставший начальником НКВД в 1938 году, что же делать с репрессиями его предшественников — Генриха Ягоды и Николая Ежова. И всё-таки, выступая на партийном собрании одного из ленинградских заводов 11 августа 1955 года, первый секретарь ещё не был уверен, что надо широко осведомлять о жестоком прошлом партийные массы. Иосиф Виссарионович много сделал для страны, сказал он собравшимся, но нельзя оправдать и недостатки. В его выступлении всё опять сошлось на Берии и Ежове: они, мол, подсовывали Сталину «фальшивые документы».

Между тем приближался день рождения бывшего «главного рулевого» — 21 декабря. На заседании Президиума 5 ноября 1955 года Хрущёв предложил отметить годовщину в прессе, но без торжественных собраний. Сменивший Маленкова на посту председателя совмина Николай Булганин и его первый заместитель Анастас Микоян были «за». Климент Ворошилов и другой заместитель Булганина Лазарь Каганович возражали. Каганович, в прошлом один из главных комиссаров Сталина, подчёркивал сложность вопроса: «Я поддерживаю линию ЦК против культа личности. Расхождений у меня с тобой, товарищ Хрущёв, нет. Но есть оттенок. Не намерен вести борьбу против тебя. Предлагаю лишь сформулировать решение, как отметить день рождения Сталина». Дань величию отдать надо, настаивал он. Хрущёв ответил горько: «Кадры перебили. Военных». В конце концов согласились праздновать в прессе, но без помпы.

24 декабря было принято решение о реабилитации латвийского коммуниста Яна Рудзутака, расстрелянного в 1938 году. Он отказался от своих показаний, данных под пытками, после чего НКВД сфабриковал протоколы расследований, чтобы связать его «преступления» со старыми большевиками и сподвижниками Ленина — Николаем Бухариным и Алексеем Рыковым. Это дело поставило под сомнение все показательные процессы 1937 года, хотя об этом пока предпочитали не говорить. Но уже не молчали о печальной судьбе многих делегатов XVII «съезда победителей» 1934 года, что ещё больше обострило отношения между членами Президиума. Сообщать или не сообщать делегатам ХX съезда правду об «отце народов»?

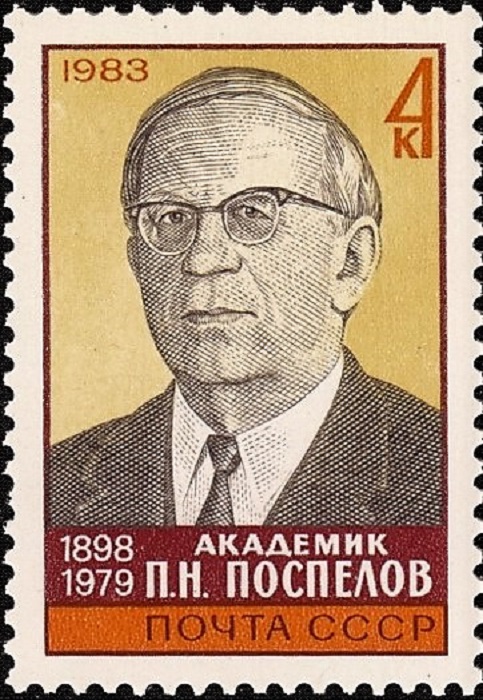

На предновогоднем заседании Президиума 31 декабря 1955 года Булганин обнародовал информацию о расследовании подозрительных обстоятельств смерти секретаря Ленинградского обкома Сергея Кирова. «Пахнет нехорошим», — заметил Хрущёв и распорядился привлечь для расследования документы с Лубянки. Для изучения материалов НКВД, Верховного суда и прокуратуры по делу о делегатах XVII съезда Президиум создал комиссию под началом секретаря ЦК Петра Поспелова. В неё вошли Аверкий Аристов от ЦК, Николай Шверник от профсоюзов, генеральный прокурор Роман Руденко, председатель КГБ Серов и другие. Микоян засомневался в объективности Поспелова, фанатично преданного Сталину, но спорить не стал.

Чем ближе к съезду, тем больше появлялось ужасающих подробностей о чистках.

Хрущёв вспоминал, что для него и коллег по Президиуму, за исключением Молотова, Кагановича, Ворошилова и Микояна, эти материалы стали «полной неожиданностью». Это было преувеличением: он, конечно, знал о зверствах НКВД и был знаком с подробностями дела Берии, но масштабы его потрясли.

23 января 1956 года в Большом Кремлёвском дворце началась cеcсия Верховного Совета СССР четвёртого созыва. В перерывах в комнате отдыха за сценой, за чаем или чем-нибудь покрепче не утихали споры. Хрущёв давил, предлагая использовать материалы комиссии Поспелова в отчётном докладе ЦК XX съезду. Незаконно репрессированных было так много, что точечные реабилитации казались каплей в море; нужно было оправдать всех.

Для усиления эффекта свидетельств о «перегибах» 1 февраля на разговор с Президиумом Хрущёв вызвал из тюрьмы Бориса Родоса, бывшего следователя по особым делам НКВД. Родос лично пытал режиссёра Всеволода Мейерхольда и писателя Исаака Бабеля, отвечал за «разоблачение» Станислава Косиора и Павла Постышева, приложил руку к истреблению многих делегатов XVII съезда. Как же Родосу удалось их «разоблачить», поинтересовался Хрущёв. Тот ответил: мне сказали, что они виноваты, и они стали виноваты.

Даже закалённым в боях с врагами кремлёвцам было не по себе от страшных деталей произвола судебной системы своей страны. Но они всё ещё сомневались, нужно ли об этом объявлять открыто всем гражданам СССР. Член комиссии Аристов спросил с болью: «Товарищ Хрущёв, хватит ли у нас мужества сказать правду?» Молотов, как обычно, возражал: «Сталина как великого руководителя надо признать <…> продолжателем дела Ленина». Каганович соглашался: «Многое пересмотреть можно, но 30 лет Сталин стоял во главе». Микоян прервал Молотова: «Нельзя в докладе сказать, что Сталин — продолжатель дела Ленина». Напирал и Булганин: «Состав ЦК XVII съезда ликвидировал», значит, не может быть «великим продолжателем», настаивал он. Будущий главный идеолог брежневского СССР Михаил Суслов поддакивал: «За несколько месяцев мы узнали ужасные вещи». Маленков в общем согласился, но сказал неопределённо, что надо «правильно посмотреть на факты».

Ворошилов был против публичного обсуждения: «Партия должна знать правду, но преподнести её надо, как жизнью диктуется <…> Мерзости было много, правильно говорите, товарищ Хрущёв. И доля Сталина в этом была, была <…> Но надо подумать, чтобы с водой не выплеснуть ребёнка».

Молотов не сдавался: «Правду восстановить надо. Но ведь правда и то, что под руководством Сталина победил социализм. И неправильности были, и позорные дела тоже — факт. Всё надо соразмерить. Поэтому вряд ли успеем перед съездом сказать».

Хрущёв подвёл итог: если и не удастся на съезде разоблачить массовый террор, сказать о Сталине надо: «Сталин преданный делу социализма. Но вёл это дело варварскими способами. Он партию уничтожил. Не марксист он. Всё святое стёр, что есть в человеке. Всё своим капризам подчинял».

На заседании Президиума 9 февраля Поспелов целиком зачитал отчёт «по установлению причин массовых репрессий против членов и кандидатов в члены ЦК ВКП (б), избранных на ХVII съезде партии». Там говорилось, что с 1935 по 1940 год было арестовано 1 980 635 человек, из которых 688 503 были казнены, а также приведены мрачные подробности о расправе с членами ЦК, избранными на «съезде победителей».

В своём выступлении Поспелов проследил ключевые моменты организации чисток: приказ Сталина о введении чрезвычайных мер после убийства Кирова; предписание Ежову в сентябре 1936 года разобраться с четырёхлетним отставанием в раскрытии заговоров; призыв к подготовке «нескольких смен» руководителей ЦК на февральско-мартовском пленуме в 1937-м; телеграмма от 10 января 1939-го, в которой «применение физического воздействия» названо «правильным и целесообразным методом».

Докладчик говорил размеренно, без выражения, но, по воспоминаниям Микояна, «в особенно тяжёлых местах текста Поспелову было трудно читать, один раз он даже разрыдался». Он закончил свой зловещий отчёт под подавленное и испуганное молчание потрясённой аудитории. Когда к партийцам вернулся дар речи, мнения разделились.

Хрущёв уже не сомневался, что на съезде придётся во всём признаваться. Микоян и Маленков тоже хотели покаяния перед партией за преступления прошлого. Против по-прежнему выступала старая когорта — Молотов, Ворошилов и Каганович. Те, кто недавно присоединился к кремлёвской политической верхушке, — Максим Сабуров, Михаил Первухин и Михаил Суслов — в сталинских репрессиях не участвовали и поэтому поддерживали покаяние.

Тогда же решили сделать это не в официальном отчётном докладе — слишком большой удар для публики, — а на заключительном заседании, открытом только для делегатов съезда. Кроме того, договорились «разослать членам Президиума ЦК КПСС, кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС и секретарям ЦК КПСС» неопубликованные документы Ленина — его «Завещание» и письмо по «национальному вопросу», в которых критиковались Сталин и его взгляды. Член комиссии Шверник суммировал мысли присутствующих: «Сейчас ЦК не может молчать, иначе — предоставить улице говорить».

Реабилитация шла медленно, но уже тысячи людей, вернувшись домой после многих лет, проведённых в ГУЛАГе, несли в народ свои истории о репрессиях. Хрущёв искренне верил, что авторитет партии только усилится, если руководители сами скажут правду о преступлениях Сталина до того, как их заставят это сделать. Он мог себе это позволить: многие члены Президиума 1930-х годов были старше его по положению, а значит, больше связаны с узаконенным кровопролитием. Он же объяснял, что сам тогда «всего лишь следовал линии партии» в арестах на Украине. Вставив в повестку дня вопрос о культе личности, Хрущёв получал мощное оружие против Молотова, Кагановича и Маленкова. Что же касается Микояна, тоже запачканного кровью, его восемь подписей под расстрельными списками в десятки раз уступали подписям Молотова (372), Кагановича (188) или Ворошилова (185).

«Молодёжь» — Аристов и Сабуров — подливала масла в огонь: «Молотов, Каганович, Ворошилов неправильную позицию занимают, фальшивят. Один Сталин, а не два. Это не недостатки, как говорит Каганович, а преступления».

Подводя итог, Хрущёв уменьшил градус напряжения: «Все мы работали со Сталиным, но это нас не связывает. Когда выявились факты, сказать о нём, или мы оправдываем действия. Не сбрасывать со счетов, что через три месяца после смерти Сталина арестовали Берия. И этим мы расчистили путь к действию… Нам не стыдно. Не бояться, не быть обывателями, не смаковать. Развенчать до конца роль личности. На съезде доклад поставить».

13 февраля, накануне открытия съезда, утвердили и докладчика. Президиум постановил: «Поручить открыть Пленум ЦК КПСС первому секретарю ЦК т. Хрущеву Н. С. Внести на Пленум предложение о том, что Президиум ЦК считает необходимым на закрытом заседании съезда сделать доклад о культе личности. Утвердить докладчиком т. Хрущева Н. С.»

Микоян вспоминал, что предложил выступить Поспелову, но Хрущёв решил это сделать сам. Так как тему Сталина в отчёте съезду постановили не поднимать, речь Поспелова на заключительном закрытом заседании выглядела бы как отдельное мнение, а не «генеральная» линия партии, которой антисталинизм к тому времени стал. Поручить доклад Хрущёву призывал и Каганович, но здесь расчёт был иным: он вместе со своими соратниками рассчитывал на провал первого секретаря.

Выступая в Большом Кремлёвском дворце на открытии XX съезда 14 февраля 1956 года, в отчётном докладе лидер партии действительно ничего не сказал об «отце народов», хотя коснулся культа личности: «ЦК решительно выступил против чуждого духу марксизма-ленинизма культа личности, который превращает того или иного деятеля в героя-чудотворца и одновременно умаляет роль партии и народных масс».

На вечернем заседании 16 февраля Микоян, к удивлению зала, тоже раскритиковал отсутствие «коллективного руководства» в сталинском Кремле. Он разоблачил репутацию вождя как «корифея языкознания», знатока политэкономии и других наук и призвал историков пересмотреть сталинский «Краткий курс истории ВКП (б)», в котором лидеры революции были голословно объявлены «врагами народа».

Изумлённый зал шумел; началась суматоха.

18 февраля Хрущёв получил от Поспелова и Аристова черновик своей антисталинской речи, а 19-го дополнил её своими комментариями. Тогда же текст выступления на 83 страницах раздали другим членам Президиума для поправок и добавлений; работа над ним продолжалась параллельно заседаниям съезда.

Много лет спустя Каганович писал, что решение о «секретном докладе» пришло неожиданно: «Трудно было за короткое время прочесть эту объёмистую тетрадь и обдумать её содержание, чтобы по нормам внутрипартийной демократии принять решение… предполагалось собрать после XX съезда Пленум ЦК и заслушать доклад комиссии с соответствующими предложениями». Однако, по словам Кагановича, обсуждение затянулось, и поэтому «без какого-либо голосования его свернули и пошли на съезд. Там объявили о дополнении к повестке дня, предложили заслушать доклад Хрущёва о культе личности Сталина».

Дмитрий Шепилов, тогда главный редактор «Правды» и идеологический советник высшего руководства, также вспоминает авральное решение делать доклад. Первый секретарь якобы сказал: «"Я пытался с этими бурбонами (мне было ясно, кого он имел в виду) переговорить, чтобы выступить на съезде с критикой Сталина, но они — ни в какую…» Разговор с Хрущёвым в кулуарах ХХ съезда был коротким. Он спросил меня: «Поможете?» Я ответил, что помогу". Шепилов был одним из участников работы по срочному редактированию доклада.

Интересно, что и Хрущёв, и Микоян, главные идеологи десталинизации, в мемуарах писали, что решение о разоблачении Сталина возникло в последний момент. На предложения сделать доклад на следующем съезде, не торопясь, Хрущёв отвечал, что «на 21-м уже будет поздно, если мы вообще сумеем дожить до того времени и с нас не потребуют ответа раньше». Если бы Президиум отказался обсуждать этот вопрос, он бы выступил с собственной точкой зрения как делегат из зала, так как «во время съезда внутренняя дисциплина, требующая единства руководства среди членов Центрального комитета и членов Президиума ЦК, уже не действует».

Дебаты были такими напряжёнными, что у многих осталось впечатление о неожиданности доклада, хотя стенограммы заседаний Президиума говорят об обратном: договорённость существовала с начала месяца.

Опасность провала довлела над Хрущёвым все эти дни. Он боялся ареста. Молотов обдумывал, как бы остановить первого секретаря, но не решился: «Не готова была партия к этому. Нас бы просто вышибли <…> Если бы мы встали, никто не поддержал бы. Нет, никто», — вспоминал он.

Советское общество тоже не было готово к полной правде. Люди не хотели репрессий и всё же свято верили в абсолютизм власти, что показала речь Хрущёва, который, вскрыв следствия, не сумел честно осознать причины культа. Кремлёвцам в голову тогда не приходило искать начало сталинского террора в октябре 1917-го…