Расчёт, деньги и вообще материальное всегда были чем-то грязным и пошлым для русской классической литературы. Заниматься торговлей (а это самый распространённый вид бизнеса и в дореволюционной, и в нынешней России) — значит быть «торгашом». В это слово изначально заложен уничижительный оттенок. И нет ничего удивительного, что большая часть бизнесменов в русской литературе — это герои не очень приятные.

Дикие купцы

Пожалуй, больше всего предпринимателей-купцов мы находим у Александра Островского. Сам он происходил из дворянского рода, пусть и не очень знатного. Его отец, по происхождению священник, получил дворянский титул в первой половине XIX века, мать умерла рано, зато мачеха была баронессой. Но писал он преимущественно про купеческое сословие, за что оно его, кстати, сильно не любило — комедия «Свои люди — сочтёмся!», например, была по требованию московских купцов запрещена к постановке на целых 11 лет. Надо признать, что купечеству было на что обижаться: в купцах — героях произведений Островского обнаруживается мало возвышенного.

Иван Восмибратов из «Леса» всё никак не может принести помещице Раисе Гурмыжской полагающиеся ей за лес деньги, и называет «товаром» её бедную дальнюю родственницу Аксинью, к которой собирается посвататься. Богатый купец Савел Дикой из «Грозы» поедом ест домашних и вымещает на них всю злобу, если вдруг ему не удаётся сделать этого в городе.

Молодой представитель торговой фирмы Василий Вожеватов из «Бесприданницы» (по мотивам которой Эльдар Рязанов снял в 1984-м «Жестокий романс») полагает, что наступило время, не богатое на женихов, поэтому девушке без приданого выйти замуж практически невозможно, разве только что за первого встречного не первого сорта. Он разыгрывает в орлянку Ларису Огудалову — красавицу, но бесприданницу, влюблённую в «барина» Паратова, — и проигрывает её старому дельцу Мокию Кнурову. Последнему, впрочем, не удаётся увезти Ларису в качестве содержанки на выставку в Париж — в финале она умирает от выстрела своего незадачливого жениха, бедного чиновника Карандышева. Какими бы порочными ни казались купцы Островского, кара и правосудие редко их настигают.

Луч света в тёмном царстве

Пожалуй, одним из немногих героев, занимающихся предпринимательской деятельностью и в то же время не вызывающих стойкое желание вымыть руки, является Андрей Штольц из романа «Обломов». Его создатель — Иван Александрович Гончаров — по его же собственным словам, воспитывался на литературе Карамзина, отличавшейся дворянским сентиментализмом.

Гончаров не описывает подробно занятий Штольца, однако можно догадаться, что он промышляет чем-то вроде экспорта. Штольц — полная противоположность Обломову, он энергичен, целеустремлён, просчитывает каждый свой шаг. Именно он спасает друга детства Илью Ильича от полного разорения. И потому вызывает самые тёплые чувства. В канонической статье критика Николая Добролюбова «Что такое обломовщина?» (написана в 1859 году, во времена СССР часто публиковалась в одной книге с романом) Штольц называется «противоядием» от Обломова и обломовщины.

Но даже такой приятный во всех отношениях Штольц не является идеалом. Он совершенно не умеет чувствовать, глубокие душевные переживания ему чужды (самое интересное, что он сам это понимает), и именно ленивому, обрюзгшему Обломову, а не мускулистому «как кровная английская лошадь» Штольцу Гончаров даёт характеристику «голубиная душа» — для русского писателя это что-то да значит.

Сын лавочника

Меняется время, литература ищет новые формы, театр — новые пьесы, общество — новых людей. Рушатся привычные социальные связи, дворяне беднеют, значимое место занимает разночинная интеллигенция, а предприниматели всё никак не могут отмыться дочиста.

Следующий бизнесмен, которого мы находим в русской литературе, — это Ермолай Лопахин из чеховского «Вишнёвого сада». Снова купец, но уже полный прекрасных душевных порывов: выкупить запущенный вишнёвый сад, разбить его на дачные участки и помочь нерадивым, неприспособленным к современной меняющейся жизни дворянам.

Почему же разорённая помещица Раневская не бросается радостно к нему в объятия, а её брат Гаев не проявляет никакого энтузиазма по поводу реализации этого гениального плана? Даже приёмная дочь Раневской Варя, которая явно неровно дышит к Лопахину, после покупки им вишнёвого сада уезжает работать в другое поместье экономкой…

Советская критика, конечно, во весь голос утверждала, что Ермолай Лопахин противопоставлен этому загнивающему дворянскому сословию, представители которого только и умеют, что тратить деньги, не задумываясь, каким трудом они достаются. Спорить с этим сложно, ведь действительно на фоне Гаева, который разговаривает со шкафом, и Раневской, которая на последние золотые едет шикарно завтракать в город, Лопахин выглядит адекватным человеком, понимающим быстро меняющуюся ситуацию и умеющим решать проблемы. Однако, как и в случае с гончаровским Штольцем, Лопахин не задумывался Чеховым как позитивный пример того, как надо жить, думать и чувствовать.

При этом сам Антон Чехов вовсе не дворянского происхождения. Его отец Павел Чехов — чрезмерно религиозный купец третьей гильдии, владелец лавки «Чай, кофе, сахар и другие колониальные товары». Детство, которое Чехов провёл в лавке отца и за церковными песнопениями, он вспоминал как каторгу. Мучительные часы за прилавком, постоянные денежные подсчёты (и отцовская «наука» про обсчёты покупателей) — всё это позволило впоследствии Чехову писать: «В детстве у меня не было детства». Возможно, поэтому люди, считающие деньги, у Чехова выглядят довольно неприятными.

Суета сует

Безымянный бунинский фабрикант, господин из Сан-Франциско («имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил»), работал до 58 лет, не покладая рук. Вернее, это делали китайцы, которых он выписывал, но не в этом суть. Господин из Сан-Франциско решил наконец отдохнуть с женой и дочерью в Европе.

И вот ирония судьбы — богатый американец внезапно умирает на Капри (инсульт? инфаркт? — Бунин не уточняет). И всё заканчивается — его тело кладут в ящик из-под содовой, его везут обратно в Америку на том же шикарном пароходе «Атлантида», на котором он плыл в Европу, — но теперь господин из Сан-Франциско лежит в тёмном жарком трюме, а наверху по-прежнему столовые и бальные залы изливают свет и радость. И вот зачем было ему всё его богатство?

Хозяева жизни

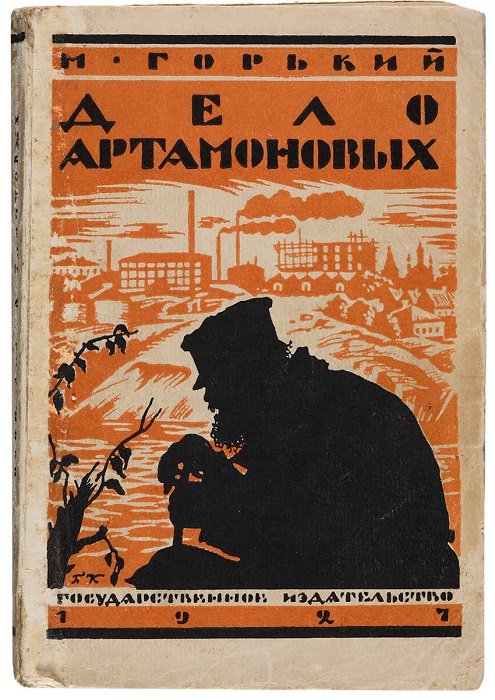

Со сменой века рушится христианская доктрина, меняются представления о добре и зле, а традиция изображать предпринимателя негативно так и остаётся в русской литературе. Хотя возникают новые оттенки. Роман Максима Горького «Дело Артамоновых» показывает, как неостановимо разваливается бизнес, основанный Ильёй Артамоновым. Его сыновья далеки от идеала дельных людей: Петр Артамонов дела побаивается, Алексей Артамонов вдруг обнаруживает пристрастие к вещам «барского обихода» и неприятную «торопливость в поведении».

В советское время роман считался доказательством того, что настоящими хозяевами жизни являются, конечно, рабочие — пролетарии, а никак не дельцы-предприниматели, которые на самом деле ничем не лучше кулаков-мироедов.

Другой горьковский купец — Игнат Гордеев из повести «Фома Гордеев», иногда работящий, иногда развратный, а иногда благочестивый. Его сын Фома, именем которого и названа повесть, не оправдывает отцовских надежд. И дело, которое Игнат с таким усердием выстраивал, рушится. Фома с детства не любил учиться, полагая, что учиться надо тем, у кого нет денег, но на самом деле и к деньгам Фома равнодушен. Ему тесно и душно в купеческой среде, он называет её «тюрьмой».

И если раньше (например, у Чехова) выход на авансцену предпринимателей означал разрушение дворянской жизни, то у Горького разрушению подвергается уже сама купеческая среда.

Афера и ничего святого

Если окинуть взглядом всю русскую литературу, то можно найти персонажа, который не является предпринимателем, бизнесменом в прямом смысле этого слова. Хотя на самом деле он очень близок современности. Чем не предприниматель Павел Иванович Чичиков? Предшественник Александра Островского, у которого драматург перенял кое-какие традиции, Николай Гоголь написал портрет дельца, который потом даже вошёл в учебники как «новый тип литературного героя».

Павел Иванович Чичиков был «тёмного происхождения», но известно, что его отец дал ему важное жизненное наставление: беречь копейку. Этим Чичиков и занимался, пытаясь сбережённое приумножить различными не очень законными способами. Начинал он как таможенный чиновник, за взятки пропускавший контрабанду, продолжил как заправский мошенник с несомненным бизнес-чутьем. В его скупке мёртвых душ обнаруживается филигранно продуманная стратегия, в основе которой лежит знание нравов провинциальных помещиков.

Основной капитал Чичикова — это его интеллектуальные способности, которые позволяют ему придумать самую нетривиальную схему получения прибыли. Ведь это, по сути, гениальная бизнес-идея — скупить по дешёвке или заполучить даром списки умерших крестьян, которые всё ещё числятся живыми, а потом получить под них (как богатый помещик-крепостник) кредит в банке и зажить на широкую ногу! Все помещики в поэме — не очень приятные люди, но предприимчивый Чичиков — самый неприятный из них…

В ожидании классика

По понятным причинам за годы советской власти писательское отношение к «торгашам» не могло измениться — большую часть советских десятилетий свободное предпринимательство было под запретом. И, возможно, во многом благодаря русской классике (ну и, конечно, отдельным представителям нынешнего предпринимательского сословия) большинство граждан России по-прежнему считает, что у бизнесменов «нет ничего святого». И образ порядочного русского предпринимателя всё ещё ждёт своего нового классика.