Лекарственные растения

Строго говоря, лекарственное растение — это то сырьё, которому фармацевты придают разную форму. На протяжении долгих веков растения применяли без обработки и переработки, как они есть, считая, что они и есть лекарства, которые дарит нам природа. Подтверждением этого служат так называемые «цветочные люди». В 1960-е гг. в пещере Шанидар на территории современного Ирака американский археолог Ральф Солецки нашёл останки неандертальцев, которые при жизни явно страдали от разных недугов: по костям восстановили, что у некоторых были ампутированы конечности, кто-то страдал артритом

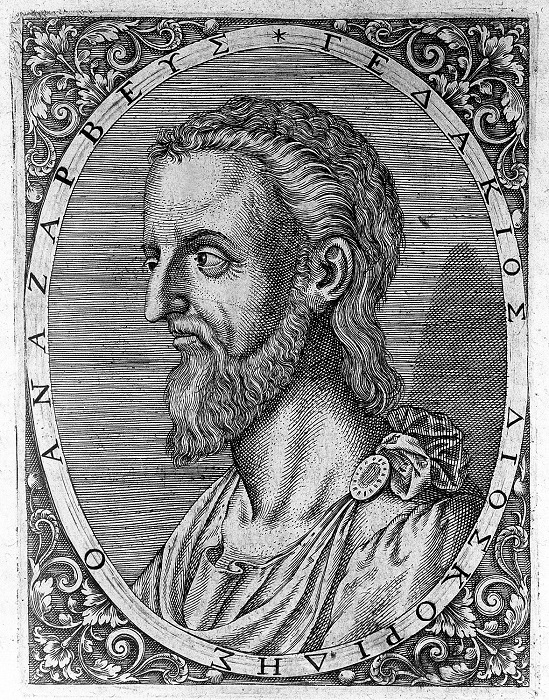

Одним из наиболее известных сторонников использования сырья в первозданном виде или в виде соков был Гиппократ, он считал, что так целебные свойства проявляются в полной мере. Можно сказать, что он был не только одним из столпов древней медицины, но и одним из наиболее авторитетных фитотерапевтов своего времени. В своих трудах Гиппократ описал 236 видов целебных трав и цветов.

Впрочем, Гиппократа мы и так знаем как «отца медицины». В Древней Греции был и другой врач, который пользуется меньшей славой, а вот для развития фармацевтики сделал больше. Это Педаний Диоскорид, живший в 1-м в. н. э. и занимавшийся военной медициной, а также изучением лекарственных растений.

Он составил труд, который называется Материя Медика, или «О лекарственных веществах». Как полагают исследователи его работ, в Материи Диоскорид обобщил знания, которые имелись на тот момент, и в итоге получился наиболее полный фармакологический справочник. Растения разделены на четыре группы: благовонные, пищевые, винодельные и медицинские. Последние поделены ещё на несколько подгрупп по оказываемому действию: разогревающие, смягчающие, сгущающие, расслабляющие

Кстати, именно Диоскорид был автором термина «анестезия» — это слово он употребил при описании действия настойки корня мандрагоры.

Древнеримская органотерапия

Наряду с использованием целебных растений в античные времена процветала и так называемая органотерапия: врачи лечили продуктами животного происхождения. От кишечных заболеваний прописывали бульон из старого петуха, от газообразования — сырое мясо бобра с уксусом, а от подагры — смесь жира козла и помёта козы. Правда, от последнего заболевания помогало также прикосновение к женщине во время месячных, так считал Плиний Старший, автор «Естественной истории», одного из важнейших памятников эпохи. Были и более сложные рецепты и нестандартные варианты применения: так, смесь волчьей желчи с молоком, солью и мёдом, влитая в пупок, должна была избавить от запора.

У органотерапии древних был и свой наследник в Новое время — французский врач Шарль Эдуард Броун-Секар. Он, в частности, полагал, что использование экстрактов семенных желез животных в качестве стимулятора позволит как можно дольше поддерживать жизненные силы (вспоминается «Собачье сердце»). Когда ему было уже за 70, он делал инъекции себе самому, надеясь получить выдающийся результат, но эффект был кратковременным, и научная решимость Секара больших результатов не дала.

Галеновы препараты

Древнеримского врача и философа Галена иногда называют отцом фармацевтики, хотя, если разбираться детально, больших открытий он в этой области не сделал. Почему же он заслужил такое высокое звание? Дело в том, что Гален одним из первых предположил, что в растительном и животном сырье далеко не все компоненты являются лечебными. По его мнению, полезные составляющие надо было отделять от вредных и смешивать между собой. Таким образом, гиппократовый постулат о том, что природа даёт нам лекарства в готовом виде, был отвергнут.

С тех пор в медицине существует понятие «галеновы препараты», то есть сложные. Среди них — «галеновы кашки», «уксусомёд» и другие. Так что можно сказать, что все последующие лекарственные формы, которые состоят из нескольких компонентов, — это результат работы Галена.

Рецепты, которые оставил Гален, отличаются большой подробностью. Например, пластырь для заживления ран он предлагал готовить так: «Берут калкадис (красный купорос — прим. авт.), старый жир, старое оливковое масло и оксид свинца. Жир расплавляют, калкадис растирают с частью оливкового масла. Отдельно в ступке растирают оксид свинца с остатками оливкового масла и объединяют в ступке все компоненты. Затем, после тщательного смешивания, всё это кладут на чистую сковороду и перемешивают пальмовой веточкой, чтобы вся масса стала однородной».

Пилюля

Мы часто не делаем различий между пилюлей и таблеткой. Строго говоря, большой разницы между этими формами нет. Пилюля — это таблетка, которая сделана вручную, обычно она имеет форму шарика. Но вот изобретатели у этих форм разные.

Пилюлю придумали ещё в древности, считается, что эта лекарственная форма описана всё у того же Плиния. В частности, в «Естественной истории» говорится, что «из змеи изготовляются пилюли, которые греки называют териаком» (териак — якобы существовавшее универсальное противоядие, с помощью которого можно было справиться с любым отравлением — прим. авт.).

Готовили пилюли вручную, но был и другой способ — с помощью провизорских камней. В камне выдалбливали жёлоб, в который заливали смесь лечебных ингредиентов. Добавляли в неё загуститель, а потом застывшую массу резали на колечки. Это было удобно, но, как полагают современные исследователи, не всегда эффективно. Загустители сильно снижали растворимость пилюли, так что она проходила через желудочно-кишечный тракт «насквозь», не оказывая никакого действия.

Таблетки

Изобретателем таблетки часто называют Парацельса, который искал варианты изготовления прессованных форм, куда не были бы добавлены загустители. Он сдавливал порошки между двумя пластинками. Сходную технологию предложил Уильям Брокедон, английский художник и изобретатель, живший на рубеже 18−19 столетий. Он работал над технологией создания яркого и мягкого грифеля для рисования и сделал его: засыпал свинцовый порошок в металлическую трубку и спрессовал его с помощью ударов молотка по пуансону. Так как Брокден принимал порошок карбоната калия от болей в желудке, после получения качественного грифеля он решил так же спрессовать и своё лекарство. Так что первой современной таблеткой можно считать антацид.

Облатка

«Дал он мне хину в облатке, а я её разжевал. Во рту — горечь нестерпимая, в душе — бунт», — говорит один из героев Горького. Интуитивно понятно, что облатка — это некая форма «упаковки» лекарства. Но какая именно?

Облатка — это кружочек, обычно из крахмала, в который запечатывали порошки для приёма. В облатке можно было легко принять даже самый горький препарат, такой как хина в примере Горького. Придумал их французский фармацевт Станислав Лимузен, его облатки имели вид двух кружков, которые склеивали водой. Правда, такой способ был не очень гигиеничным, и эти облатки сменились другими, в виде коробочек, которые не склеивались, а просто закрывались.

Надо сказать, что наиболее значимым изобретением Лимузена считается не облатка, а стеклянная ампула. Также благодаря ему врачи получили капельницу, аппараты для ингаляции, системы окраски ядовитых веществ, аппараты для лечебного применения кислорода.

Желатиновая капсула

У этой лекарственной формы есть точный год рождения — 1834-й. Именно тогда французский фармацевт Жозеф Дюблан и его ученик Франсуа Моте получили патент на изготовление желатиновых оболочек. В расплавленную субстанцию они погружали небольшой кожаный мешочек, заполненный ртутью, получая таким образом формы. С помощью пипетки заполняли их жидким лекарством и запечатывали тем же желатином. Принцип понравился фармацевтам, и они стали активно использовать такие оболочки, стараясь при этом усовершенствовать внешний вид. Когда мешочки заменили на металлические штифты, стала получаться форма, напоминающая современную, её называли «куколкой шелкопряда».

Не удивительно, что следующий шаг сделали американцы, которые все технологии успешно ставили на индустриальные рельсы. На заводе в Детройте была установлена первая машина по изготовлению капсул. Финальную точку поставил Роберт Паули Шерер, американский изобретатель, который по образованию был инженером-химиком, но посвятил себя разработкам в области фармацевтического производства. Он три года работал в мастерской своего отца, делая машину для изготовления твёрдых капсул, и в итоге практически захватил соответствующий рынок. Его компания по производству инкапсулированных продуктов сразу стала монополистом. Сам Шерер никогда не считал всё, чем он занимается, «работой», но вырастил очень успешный бизнес. При этом он пробовал запечатывать в капсулы не только лекарства, но и другие субстанции, начиная от топлива для зажигалок и заканчивая репеллентом от насекомых. На протяжении истории компанию не раз «штормило», но с появлением в обществе тренда на здоровый образ жизни она занялась производством витаминов, на чём с большим или меньшим успехом держится до сих пор.