А. КУЗНЕЦОВ: Восемнадцать часов и пять минут в Москве, на YouTube-канале «Дилетант» программа «Не так». Сегодня мы с Константином Рольновым остались без председателя нашего импровизированного суда. Сергей Александрович Бунтман просил перед вами извиниться, но у него возникли действительно совершенно такие, неотложные обстоятельства. Ничего страшного, всё абсолютно, нормальная жизненная ситуация, которая потребовала его — властно потребовала его присутствия в другом месте. Так что будем справляться и выживать сами. Тем более что аудитория у нас есть, и вот уже наш зритель eatermeet пишет: «Ещё один наш старый фигурант», имея в виду, видимо, крестьянина Ефрема Колоскова, который действительно: это дело когда-то в своё время предлагалось в подборке других дел, когда вы ещё выбирали тему следующей передачи, но он такой фигурант, это не майор Андре и не ещё несколько таких, которые уже по десятку раз в голосованиях фигурировали, он, по-моему, один или максимум два раза мелькал, но тем не менее, значит, вот сегодня ему выпало, и сегодня мы с вами будем говорить не только о деле Ефрема Колоскова — о нём, конечно, тоже будем говорить, но знаете, вот я почитываю периодически комментарии к передачам в YouTube, и встречаю много глупостей, но иногда совершенные перлы.

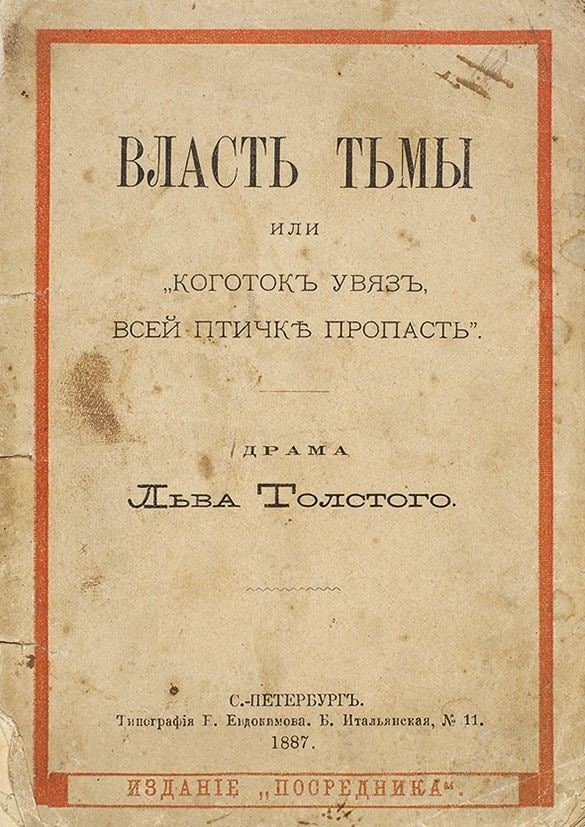

Какой-то человек написал к прошлой передаче: «Дело-то там на семь минут, а растянули на целую передачу». Интересно, как вы померили эти семь минут. Конечно, если докладывать как секретарь суда, пробубнить, значит, формулу обвинения, фамилии обвиняемых, да, так сказать, состав суда и приговор, тогда в семь минут как раз уложимся. Если это, по-вашему, передача, то вам явно в другой канал. Ну, а я постараюсь рассказать за это время как можно больше. Речь пойдёт не только о деле Ефрема Колоскова, а больше даже о том, в связи с чем мы это дело сегодня знаем и помним. Потому что если бы оно не легло сюжетной основой в пьесу Льва Толстого… — господи, «Власть тьмы»! Извините, пожалуйста! — то, скорее всего, мы о нём бы не узнали. Как мы сегодня с вами увидим, подобных жутких совершенно дел в то время российские суды рассматривали множество. И это часть той проблемы, которую Лев Николаевич попытался, по крайней мере, в своей пьесе поднять.

Но сначала такой вот заход издалека. В русской классической литературе, если брать писателей условного первого ряда, или, если угодно, высшей лиги, то наибольшим интересом к судебным делам отличались — думаю, что с этим вряд ли кто-либо будет спорить — отличались двое. Это Достоевский и Толстой. Но вот отношение их — потому что если мы возьмём более широко, более широким бреднем, конечно, мы найдём людей, которые, ну, можно сказать, просто практически профессионально следили за судебной хроникой, отчасти потому что подвизались на судебно-репортёрском поприще. Это, конечно, и Короленко, это и Влас Дорошевич, это Гиляровский. Но если говорить вот именно о беллетристах, как это тогда называлось, о писателях-писателях, то чаще всего какие-то сюжеты из криминальной хроники встречаются у Толстого и у Достоевского. Но вот отношение их к этому было совершенно разным. Фёдор Михайлович Достоевский за этими сюжетами следил, следил системно, «Дневник писателя» полон различных упоминаний о том, что вот это дело привлекло его внимание, это дело привлекло его внимание, он, когда они вместе с братом пытались издавать литературно-исторический журнал, он туда специально включил рубрику о знаменитых судебных процессах, переводную с французского. Он искал эти сюжеты, он, так сказать, пристально по газетам за ними следил.

Что касается Толстого, то практически никаких следов его целенаправленной активности мы не находим. Вот эти сюжеты Льва Николаича находили. Находили, а дальше он иногда сразу за них брался, иногда нужно было время, как в том случае, который мы с вами сегодня рассматриваем, и это время занимало несколько лет. Сюжет где-то там внутри Толстого варился, жил собственной жизнью, затем происходило что-то, что, как мы сегодня говорим, становилось триггером, сюжет, уже усвоенный, выходил наружу, и Толстой брался его, как он говорил, отрабатывать. Ну вот Константин нам сейчас покажет первую нашу сегодняшнюю иллюстрацию.

Перед вами обложка первого издания. Вы видите — «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть», драма Льва Толстого. Санкт-Петербург. Издание «Посредник», журнала «Посредник», 1887 год. Здесь надо сказать несколько слов — Кость, вы дайте нам, пожалуйста, следующую картинку, пусть она немного побольше повисит: вот именно так выглядел Лев Николаевич Толстой в начале 1870-х годов.

Толстой первоначально, как и большинство передовых людей России того времени, реформу суда, реформу, которая была практически запущена в 1866 году, встретил — ну, восторженно, да? Ему было не очень свойственно такое отношение, но тем не менее сохранилось немало и записей людей, с ним беседовавших, и его каких-то дневниковых ремарок, которые свидетельствуют о том, что Лев Николаевич возлагал большие надежды на новый суд, потому что вот теперь любому человеку — так декларировала реформа, и на самом деле, в общем, в большинстве случаев пыталась этого добиться — любому человеку в суде может найтись защита. Толстой — человек, отличавшийся активной жизненной, общественной позицией, в отличие от того же Достоевского, не уклонялся от выполнения тех общественных обязанностей, которые были ему, недоучившемуся, напомню, юристу, он поучился в Казанском университете на юридическом факультете, но довольно быстро бросил, уже на втором курсе, но тем не менее, вот, поскольку вообще дипломированных юристов в то время в России было очень и очень немного, то судебная система была так устроена, что грамотные, квалифицированные, неравнодушные представители общественности привлекались даже в качестве судей. Ну, а уж в качестве присяжных привлекались, могли быть привлечены миллионы тогдашних жителей России, для этого не требовалось даже быть грамотным.

Быть грамотным, то есть уметь хотя бы читать и писать, элементарно требовалось только от старшины присяжных, а вот рядовой присяжный заседатель имел право быть неграмотным, и особенно в сельских районах большинство, конечно, именно такими и были. Но вот поскольку Толстой отвечал высокому достаточно цензу, и имущественному, и цензу грамотности, он подходил под избрание почётным мировым судьёй, и он в течение достаточно длительного времени — в общей сложности около десяти лет — таким почётным мировым судьёй был, относился к своим обязанностям весьма ответственно, разбирал всяческие дела, был присяжным заседателем в Тульском окружном суде, и вот, в частности, осталась от, там, очередного его опыта в этом качестве, такая запись: «Я только что отслужил, — в одном из писем своих он пишет своему корреспонденту, — я только что отслужил неделю присяжным, и было очень, очень-очень для меня интересно и поучительно». Специалисты по творчеству Толстого выяснили, что в эту судебную сессию — а присяжных призывали на месячные сессии, затем они опять отбывали к месту жительства — в эту судебную сессию рассматривалось шесть уголовных дел: о поджоге, убийстве, превышении власти и пропаже ветчины.

Когда я на эту информацию наткнулся, то я понял, что в первую очередь мне бы очень хотелось ознакомиться с материалами не дела об убийстве, превышении власти и поджоге, а влечёт меня именно дело о пропаже ветчины, причём по двум причинам. Лично меня как человека оно интересует, потому что мне хотелось бы вечером у себя дома за ужином кой-кому намекнуть, что вообще-то за пропажу ветчины, бывает, что и под суд отдают. Ну вот. А как человеку, который более или менее профессионально занимается историей отечественного пореформенного судопроизводства, мне ужасно интересно, как дело о пропаже ветчины попало в суд присяжных. Ведь дело в том, что суды присяжных рассматривали уголовные дела — ну, скажем так, не самые незначительные, да? Требовалось определённый… преодолеть делу определённый барьер — барьер, скажем так, тяжести — да? — содеянного для того, чтобы дело попало не к мировому судье, не к коронному судье, который рассматривал бы его единолично, а именно в коллегию присяжных. Значит, получается, что было либо очень много ветчины украдено…

Ну, чтобы вы понимали масштабы, то я вам так скажу: для того, чтобы дело о краже стало предметом рассмотрения суда присяжных, то сумма похищенного должна составлять минимум 300 рублей. Давайте переведём 300 рублей в ветчину. Я сегодня справился по ценам 1870-х годов. Понятно, что они, там, отличались — в Петербурге повыше, значит, в Туле пониже, далеко не по всем регионам можно найти… Ну, точнее, найти можно по всем — статистика уже была неплохо поставлена, но просто искать надо уж совсем тогда долго и пристально. Но я нашёл приблизительно, чтобы мы могли оценить. Так вот, приблизительно килограмм, то есть два с половиной фунта, значит, копчёной ветчины, стоил около пятидесяти копеек в это время. Значит, получается, что для того, чтобы дело о краже зашло в суд присяжных, нужно, чтобы было похищено около шестисот килограммов ветчины — мне трудно себе представить такую кражу в то время. Либо с этой ветчиной всё не просто так, да? То есть помимо ветчины там ещё что-то было — убили, может быть, кого-нибудь за эту ветчину или просто этой ветчиной. Ну, либо это была какая-то организованная по предварительному сговору группой лиц кража, которую расценили уже — не столько её общественную опасность из-за стоимости похищенного, сколько из-за каких-то других обстоятельств.

Но надо сказать, что потом Толстой начал разочаровываться в суде, причём сразу по двум линиям. Как писатель и мыслитель он чем дальше, тем больше убеждался в том, что далеко не всё совершенно — ну, это естественно, да? По-другому и быть не могло — реформа была очень радикальной, дело новое, людей, квалифицированных кадров не очень хватает, опыт только-только набирается — понятно, что система работала не идеально. Для меня гораздо более удивительно, что она тем не менее работала всё-таки, да? — и работала очень неплохо, мы сегодня можем только слюни глотать по поводу того, как она работала. Но была и вторая линия — вот это для меня было открытием. Когда я готовился к сегодняшней передаче, я наткнулся на довольно подробный рассказ о том, каким образом Лев Николаевич вдруг неожиданно сделал открытие для себя крайне неприятное — ну, чуть позже о том, какое, а сначала фабула дела.

12 июля 1872 года от перелома одиннадцати рёбер — давайте вспомним, сколько их всего, и поймём, что это подавляющее большинство, да? — и внутренних повреждений, как было установлено судебным медиком при вскрытии, скончался крестьянин Матвей Афанасьев из Ясной Поляны. По этому поводу было проведено предварительное расследование, которое проводил судебный следователь Богословский — молодой человек, как и большинство судебных следователей того времени, потому что это новая должность, учреждённая реформой — до реформы судебных следователей не было, были полицейские следователи, самый знаменитый из них Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании». И вот эти вот судебные следователи — это выпускники университетов, или юридических лицеев, или Высшего училища правоведения, которые вот прямо со студенческой скамьи, что называется, отправлялись на эту очень и очень непростую работу.

Так вот, судебный следователь Богословский добросовестно провёл предварительное расследование и выяснил, что покойный работал в поместье Толстого пастухом, то есть он к быкам имел профессиональное отношение, и его забодал бык, принадлежащий графу. Причём когда Богословский начал опрашивать местных жителей, то выяснилось с их слов, что бык-то, в общем, был хорошо известный в округе, да? Такой бык, которого завидев, люди старались куда-нибудь с траектории его взгляда убраться. То есть бык отличался повышенным, даже для этого неспокойного вида животных, — повышенной нервностью — но, несмотря на это, его не держали на привязи. Следователь возбудил уголовное дело, поскольку уже тогда имелась статья о ненадлежащем содержании животных, вызвавшем тяжкие последствия, как в данном случае. Я сказал «уже тогда» и подумал, что, в общем, глупо сказал, потому что как раз тогда эта статья была применима гораздо больше, чем сегодня — сегодня мы имеем в виду в первую очередь либо содержание диких животных, что вообще в большинстве случаев недопустимо, либо мы имеем в виду собак повышенной агрессивности. А в то время могли быть и дикие животные, и собаки, а плюс к ним ещё и множество всякой другой скотины — в данном случае это не оценочное суждение, а название.

Но, так или иначе, значит, следователь возбудил дело, приехал к Толстому, и вот дальше я цитирую совершенно шоковые записи Льва Николаевича. «Приезжает какой-то юноша, говорит, что он следователь, спрашивает меня, законных ли я родителей сын, и объявляет мне, что я обвиняюсь в действии противозаконном, от которого произошла смерть, и требует, чтобы я подписал бумагу, что не буду выезжать из Ясной Поляны до окончания дела». А теперь давайте спокойно на всю эту ситуацию посмотрим и удивимся удивлению Толстого. Вообще-то ни одного слова удивлённого здесь быть не должно, потому что-то, что произошло, — даже в том, как он это описывает, — абсолютно нормально и точно соответствует и букве закона, и букве должностных инструкций, которые у следователя были. Фраза, которая сегодня может удивить нас — что он задал вопрос о том, является ли Толстой потомком законных родителей, — это обязательная фраза того времени — да? — это обязательный пункт вот в этой анкете, которая предваряет любой допрос, любое следственное действие. То есть следователь обязан был задать ему этот вопрос. И Толстой не просто старосветский помещик, да? Он человек, который не только учился когда-то на юридическом факультете, но и который, как я уже упомянул, и в качестве присяжного заседателя, и в качестве почётного мирового судьи постоянно имеет дело с вопросами закона. То есть он знает, что порядок такой.

Ну, а что касается того, что заставил подписать бумагу о невыезде из Ясной Поляны, то процедура ничем не отличается от нынешней — следователь, возбудив уголовное дело, значит, избирает меру пресечения, и такая мера пресечения, как подписка о невыезде, и в то время, и в нынешнее время считается более чем гуманной и абсолютно нормальной. Но понятно, что человека, на которого падает подозрение, — более того, которому скорее всего в ближайшее время будет предъявлено обвинение — следствие должно принять меры к тому, чтобы он, по крайней мере, знал, что он не имеет права скрываться от следствия. Тем не менее Толстой пишет: «Я раздражён так, что болен физически и нравственно». Ну и, насколько мы знаем, он, видимо, действительно не очень преувеличивает своё состояние, потому что известно, что в это время он всерьёз начинает с домашними разговоры о том, что — а не продать ли Ясную Поляну, не уехать ли в Англию… Почему в Англию? Ну, возможно, потому, что Англия известна как страна, которая не выдаёт, так сказать, эмигрантов, в первую очередь политических. Возможно, он решил, что его преследуют за какие-то, там, так сказать, убеждения и так далее.

Ну, самое, так сказать, для меня… Самым большим открытием была следующая фраза: «Каждый мальчик, которому лицо моё не понравится, может заставить меня сидеть на лавке перед судом, а потом в остроге». Что значит «каждый мальчик» — это не каждый мальчик, это следователь. А то, что он молод, так это с каждым может случиться — правда, какое-то время, потом проходит. А что касается «лицо моё не понравится» — Лев Толстой что, не понимал, что к нему как к владельцу быка и к хозяину поместья, где всё это произошло в производственном, в общем-то, процессе, могут и должны возникнуть вопросы? И дело не в том, что нравится или не нравится его лицо. В общем, ужасно меня удивила эта реакция Льва Николаевича, хотя я и раньше знал, что он был человеком непростых, так сказать, взглядов на мир.

Дальше, в общем, всё для Толстого закончилось благополучно. Как для быка, не знаю — надеюсь, что для быка в конечном итоге как-то должно было закончиться принятием мер. Ну, Толстой выбрал такую линию защиты, в общем, вполне понятную в этой ситуации — он письменно заявил о том, что да, владелец он, но, собственно, хозяйственными деталями и вообще управлением поместьем занимается специальный управляющий, некто Орехов, и что все меры по вопросу содержания быка в особых условиях — там, инструктаже, значит, трудового коллектива и так далее — это его прерогатива. Ну, тут юридически я сейчас не берусь анализировать, надо смотреть тогдашнее законодательство — в том числе вопросы, связанные с причинением ущерба, могут довольно сильно отличаться от нынешнего, да и в нынешнем я не дока. Но просто конкретно это дело закончилось для Толстого, ну, неприятными воспоминаниями, а так…

Толстой, надо сказать, задействовал свои связи — он был в очень хороших отношениях с Янгом, председателем Тульского окружного суда — они были, можно сказать, приятелями. Толстой к нему поехал, взволнованно начал объяснять, в чём дело. Янг понял, что Лев Николаевич, во-первых, на грани срыва, а во-вторых, взглянул на это дело с профессиональной точки зрения, ну и в конечном итоге обвинения не только с Толстого, но и с Орехова были сняты. Тем более, что какие-то свидетели на следствии показали, что пастух в отношении быка тоже вёл себя не самым разумным образом — зная, что бык отличается, скажем так, повышенной возбудимостью, он вроде бы его дразнил периодически. Будь я помоложе, я бы сказал, что ну, я в это не верю, что наверняка свидетели почувствовали, что ветер переменился, и решили свои показания привести в соответствие с ветром. Но, приобретя некоторый жизненный опыт, я хочу сказать, что ничего невозможного в этом нет — каких только, простите меня, дураков земля не носит. И я могу себе представить, что пастух дразнил быка, зная, что бык вот такой вот, да? То есть, возможно, это даже доставляло ему особенное удовольствие.

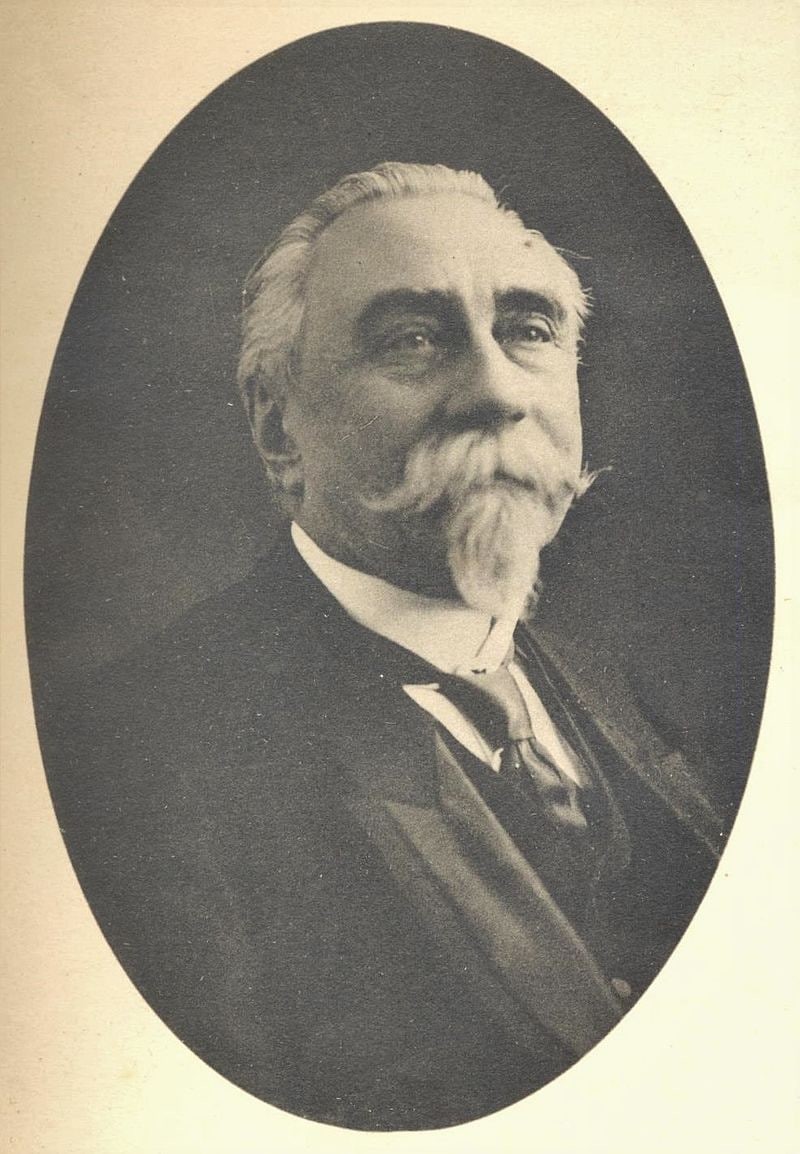

Ну ладно, к делу. У Толстого был действительно очень близкий ему человек. Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку.

Сейчас вы увидите фотографию Николая Васильевича Давыдова. Здесь он уже пожилым, уже в конце жизни. Есть фотографии его более молодого, но гораздо хуже качеством, я решил остановиться на этой. Значит, Николай Васильевич Давыдов был многолетним близким — действительно близким — другом Толстого. А сам он в течение ряда лет был сначала товарищем прокурора, потом прокурором Тульского окружного суда, потом председателем Тульского окружного суда, ну, а в конечном итоге на рубеже веков будет председателем Московского окружного суда, то есть сделает такую внушительную судебную карьеру. И вот Николай Васильевич Давыдов периодически Толстому привозил всякие… информацию о всяких интересных делах — с какой-то целью или просто рассказывал. В частности, значит, то дело, которое ляжет сюжетной основой (о котором мы делали передачу) пьесы «Живой труп» — это тоже уже в Москве Николай Васильевич Давыдов.

И вот Давыдов рассказал о деле, с которым он имел сам — к которому имел отношение как прокурор Тульского окружного суда. Крестьянин Ефрем Колосков, 37 лет, был женат. Женат на вдове, то есть эта женщина была до него замужем, — некой Марфе Ионовой, которая в период описываемых событий была пятидесяти лет от роду. Надо остановиться на этом сюжете: обычное ли это дело, что муж на тринадцать лет моложе жены. В крестьянской среде в то время нельзя сказать, что это совсем обычное дело и встречается на каждом шагу, но не единичное — далеко не единичное. Здесь надо понимать то, что особенно в крестьянской среде в то время брак — это не про чувства, это очень редко про чувства. Это в первую очередь хозяйственный союз, который возникает из соображений создания новой… Помните, как, да? — в советское время: семья — это ячейка общества.

Вот, здесь создавалась в первую очередь хозяйственная ячейка общества. Поскольку в тогдашней, так сказать, сельской местности выживать в одиночку было практически невозможно, и поэтому семья — чем крепче семья, тем крепче производственная единица, тем, вероятно, лучше всего они будут жить. Вполне возможно, когда ещё совсем молодым человеком Ефрем Колосков женился — а сильно подозреваю, что, наверное, его женили — на этой вдове Марфе, значит, были какие-то соображения. Возможно, за ним его отец не мог выделить земельного участка, или мог выделить только очень маленький, а у вдовы был нормальный, и, так сказать, это было таким своеобразным привлекательным приданым. Может быть, Ефрем Колосков был шалопаем, и его родители решили, что хорошо-таки, значит, его определить в руки к взрослой женщине с сильным характером. В общем, соображений можно придумать множество, мы не знаем, какие у них были.

Ещё раз говорю: это дело обычное. Поскольку она была значительно его старше, при нём, ещё сравнительно молодом человеке, у неё была взрослая дочь от предыдущего брака. Елена — ей было 16 лет — она была удочерена, значит, Ефремом Колосковым. И вот, когда ей исполнилось 16 лет, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, её изнасиловал. Разумеется, об этом знала мать — такое скрыть невозможно. Думаю, что об этом знала вся деревня — в деревне обычно знают даже, что у кого на обед сегодня, а уж такие вещи скрыть и вовсе невозможно. И деревня на это никак особенно не отреагировала, судя по всему. И это — вот это на самом деле совершенно обычное дело. Знаете, есть довольно много в открытом доступе на сайте Государственной библиотеки описаний печальнейших дел, связанных с насилием, в том числе половым насилием, в крестьянской среде в России 19-го века — оно действительно является обычным делом. Ну, собственно говоря, вспомните начало «Тихого Дона». Середина часа — как обычно в этой передаче, мы прерываемся на короткую рекламу.

Ну, а в дополнение к ролику, который вы только что посмотрели, я хочу сказать, что поскольку приближается Новый год, то наш магазин shop. diletant.media в эти дни предлагает особенно широкий ассортимент таких вот книжных изданий, которые явно совершенно являются, предназначены в качестве подарочных. И вот сейчас мы рекламируем — сегодня уже не первый раз эта реклама звучит — вам несколько десятков книг, каждая из которых у нас предлагается на сайте в единственном экземпляре, так что поторопитесь. Это серия, шикарно совершенно изданная, — серия «Полное собрание сочинений в одном томе». Вот у меня в руках томик Сергея Есенина и, соответственно, сейчас я его поставлю — пусть он немножечко постоит, а вы на него полюбуйтесь и подумайте — причём я бы рекомендовал сделать это достаточно быстро — а не хотите ли вы его приобрести.

Так вот, вернёмся к нашему очень… (покашливает) Извините, пожалуйста, я ещё не до конца выздоровел после какой-то простудной заразы. Так вот, Ефрем Колосков, изнасиловав свою шестнадцатилетнюю падчерицу, не счёл, что с ним произошло что-то ужасное, не проснулся, судя по всему, на следующий день в похмельном раскаянии, а стал делать это достаточно регулярно. То есть каждый раз, когда он напивался, он начинал приставать к своей приёмной дочери. Трудно сказать, как на это реагировала его супруга, но судя по её дальнейшему участию в ликвидации, скажем так, последствий этих действий мужа, видимо, она в какой-то степени, по каким-то причинам восприняла это как нечто неизбежное, да? — с чем ей придётся так или иначе мириться. Ну, а случилось понятно что: рано или поздно девушка забеременела. Время родов приближалось, и на семейном совете… Суд это установит достаточно, значит, определённо, что Марфа сыграла роль, видимо, даже такого своеобразного инициатора. То есть, по некоторым косвенным указаниям и по некоторым действиям её, кстати говоря, похоже, что именно она первой произнесла вот это вот предложение: ребёнок родится, а давайте-ка мы сделаем так, чтобы этот ребёнок всем, как говорится, глаза не мозолил.

В общем, между супругами был достигнут консенсус, который сводился к следующему: когда ребёнок рождается, то Марфа, которая принимает роды, этого ребёнка должна спрятать в погребе, а затем уже дело, что называется… Начинается мужская его часть, и Колосков это дело доделает. 6 ноября 1879 года Елена родила ребёнка, роды были, видимо, не самыми простыми: она некоторое время находилась без сознания (это суд установит абсолютно достоверно, ну или, по крайней мере, суд это установит). Она находилась без сознания, и поэтому, даже если бы у неё были какие-то силы воспрепятствовать тому, что с ребёнком произошло, она бы просто не смогла этого сделать: она до поры до времени не отдавала себе отчёта в том, что происходит. Марфа спрятала ребёнка в погребе, Колосков… думаю, что он выпил для храбрости, как это бывает с людьми сильно пьющими, сделался сентиментален. Некоторое время плакал, стоя над маленьким новорождённым (представьте себе эту жуткую картину), потом велел жене выйти, положил на грудь ребёнку доску, надавил на неё, но не нашёл в себе сил эту, уж не знаю, как сказать, работу, да, кощунственно произносить такое слово, завершить. В общем, помимо всего прочего, ещё в течение всей ночи из подпола (он ушёл просто-напросто, ушёл, закрыл за собой крышку подпола), ещё в течение ночи некоторое время слышался плач ребёнка, который умер только к утру. После чего Колосков, придя в себя до какой-то степени, пошёл и закопал на заднем дворе тело. И когда Елена пришла в себя и более-менее стала понимать, что произошло, всё было уже закончено.

Тем временем, для того чтобы как-то разрядить обстановку, ну и просто по крестьянскому практицизму и хозяйственности, Елена была просватана, причём прошло совсем немного времени. Чтобы вы понимали, это тоже добавляет красок ко всей этой ситуации: ребёнок родился, как я сказал, в начале ноября 1879-го, а на январь 1880-го уже была назначена свадьба. То есть с момента убийства вот этого вот дитя и до момента свадьбы его матери прошло чуть более двух месяцев. Как по похожему поводу сказал один датский принц: «И башмаков ещё не износила». Ну и дальше с Ефремом Колосковым начинают происходить вещи, которые обычно называют муками совести, наверное. И, судя по дальнейшему, оно действительно так и было. Видимо, действительно где-то в глубине его звероватой души наступило некое подобие раскаяния.

И когда пришло время идти в церковь, а он же отец невесты, поэтому ему там достаточна важная ритуальная часть отведена в обряде бракосочетания, ну и вообще, что называется, люди смотрят, а он не смог прийти на свадьбу собственной дочери, он спрятался в риге (такой сарай, где необмолоченные ещё снопы хранятся). Значит, поскольку он, как он потом на суде будет показывать, он был не в силах благословить к венцу (а это, собственно, важнейшая его роль во всём ритуале была) — благословить к венцу девушку, с которой он в течение долгого времени сожительствовал, которая одновременно являлась его дочерью. Вот. А когда его другая дочь, родная, потому что у них с Марфой в их браке родился и совместный ребёнок — вот эта девочка пришла, значит, нашла его там в риге и вывела-таки на улицу, и он, значит, вдруг повалился как сноп перед всем честным народом, начал каяться и просить прощения.

У Льва Толстого в поздних дневниковых записях, сделанных достаточно… значительно спустя всего этого дела, есть одна неверная информация. Ну, Лев Николаевич явно совершенно немножко просто подзабыл детали, перепутал, и вот что он пишет. Он пишет о том, насколько близок сюжет пьесы… Господи, что у меня сегодня с названиями-то! … «Власть тьмы», насколько близок сюжет вот к тому реальному делу. Вот что он пишет: «Отравление мужа было придумано мною», — в пьесе оно есть, в реальной жизни его не было. — «Но даже главные фигуры навеяны действительным происшествием. Сцена покаяния…» — вот этого покаяния в финале, да, когда он признаётся в убийстве, — «…сцена покаяния в пьесе выражена мной значительно слабее. Прототип Никиты…» — прототип Никиты — Ефрем Колосков, — «так же, как и в драме, не хотел было идти благословлять молодых, и звать его, действительно, приходили разные члены семьи. Пришла, между прочим, и девочка-подросток вроде моей Анютки», — персонажа пьесы. Ну вот эта девочка — это его, собственно, дочь. — «Мучимый совестью, виновник преступления, чувствовавши, что у него нет сил идти и благословлять, в озлоблении схватил оглоблю и так ударил девочку, что она упала замертво. Под впечатлением этого нового преступления, он решился, охваченный ужасом, на всенародное покаяние».

То есть, если верить этой записи Толстого, то Ефрем Колосков совершил ещё одно чудовищное преступление, (ну, единственное, что его он совершил в состоянии аффекта) — дочь, которая пришла его звать на свадьбу, он убил. На самом деле этого не было. И вообще, у меня такое ощущение… Точнее, это догадка, не ощущение, а догадка, что вполне возможно, когда Толстой обдумывал дело Колоскова и уже понимал, что из него рождается пьеса, возможно, он вот такой драматический вариант в пьесе предусматривал. А потом, через много лет, ему начало казаться, что так было в реальном деле, и поэтому вот эта конструкция в его голове возникла. Потому что на самом деле случилось-то вот что: на самом деле… Так, простите, пожалуйста, что-то я не туда смотрю… Да…

Значит, «Он упал на колени и сознался перед находившимся народом в преступлении и стал было откапывать труп убитого им ребёнка. Но у него для этого не хватило сил. В это время около него находилась его шестилетняя дочь, которая не переставая плакала. Любя дочь и подумав о том, что она останется одна без него и будет по нём плакать, он, схватив кол, ударил её по голове, чтобы сразу убить. «Пусть лучше умрёт на моих глазах», — тогда решил он». Но на самом деле он, в общем, только слегка задел девочку, по касательной — она упала, но не пострадала, с ней, в общем, ничего страшного не случилось. Вот. Так что Колосков… Хотя, видите, попытка сделать ещё что-то ужасное была, что называется, исполнена.

Дело это в течение двух дней (то есть очень серьёзно) рассматривал Тульский окружной суд. Рассматривал… На скамье подсудимых первоначально было трое обвиняемых — вся семья Колосковых, потому что мама убитого ребёнка, вот эта вот Елена, тоже была под подозрением и, так сказать, естественно, у следствия была гипотеза, что она находится в сговоре со своими родителями: родной мамой и приёмным отцом и фактическим любовником. Жутко всё это, конечно, заплетать, все вот эти словесные кружева. Но, как я уже сказал, её суд вообще оправдал, установив, что она была без сознания и ничего заранее не знала о плане с ребёнком расправиться. А что касается супругов Колосковых, то их обоих сочли виновными в убийстве по предварительному сговору, в убийстве ребёнка беспомощного, что, естественно, является отягчающим вину обстоятельством, и приговорили к 10-летней каторге.

Вот после этого с Колосковым (об этом свидетельствует Толстой), с Колосковым… ну, видимо, ещё раньше, ещё вот, судя по его реакции, где-то накануне свадьбы дочери с ним начало происходить некое такое вот, ну, не знаю, нравственное перерождение, хочется верить. На суде он ни в чём не запирался, на следствии он ни в чём не запирался, приговор он встретил со светлой улыбкой на лице. Толстой с ним встретился через несколько месяцев после вынесения приговора, когда Давыдов ему рассказал. Толстой через своих знакомых организовал для себя в тюрьме, в Туле, встречу с Колосковым, то есть его тогда сразу это дело заинтересовало. Но дело-то его заинтересовало, но, что называется, пообщавшись с Колосковым, который всеми своими словами давал понять, что раскаивается, что он рад, что его приговорили всё-таки, хотя и к длительной, но на определённый срок каторге. Ему было 37 в момент убийства, значит, даже если он всю каторгу отбудет, будет 47 — значит, есть шанс дожить до конца этого срока, может быть, у него ещё будет возможность начать новую жизнь, и так далее, и так далее. То есть, знаете как, неожиданно вдруг у Толстого — открытый финал Достоевского, открытый финал «Преступления и наказания»: Раскольников идёт на каторгу, но мы надеемся на то, что он там переродится.

Так вот, Толстой не бросается сразу за письменный стол, проходит несколько лет. И в течение этих нескольких лет нет, по крайней мере, никаких упоминаний о том, что он как-то возвращался к этому делу, с кем-то его обсуждал, но наступает 1886 год, и Толстой берётся за перо. Костя нам сейчас покажет следующую картинку, надо было её, конечно, сразу… Это моя вина, после того как портрет Давыдова мы с вами увидели, потому что вы видите мемориальную доску на одном из зданий Тулы, где вот как раз говорится, что в этом доме, это дом, где жил Николай Васильевич Давыдов, здесь бывал Толстой.

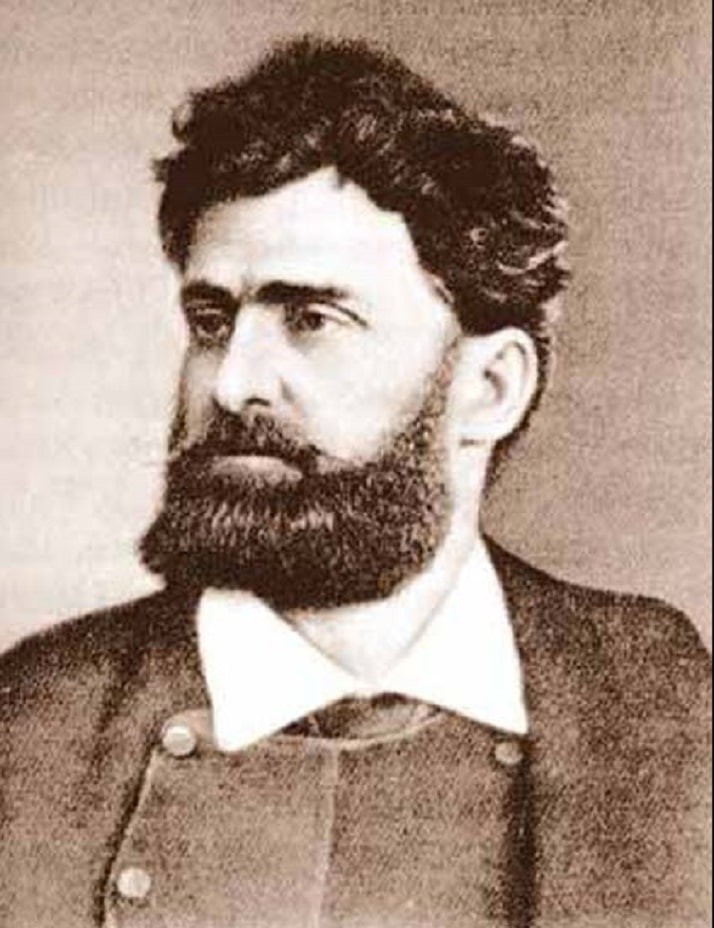

Вот, Кость, покажите нам, пожалуйста, следующую картинку. Вы увидите такого несколько цыганистой внешности человека, это Михаил Валентинович Лентовский. Это человек, который, по одной из версий, спровоцировал Толстого на то, чтобы тот начал писать пьесу.

Михаил Валентинович Лентовский был очень светлый человек, такой, знаете, энтузиаст, энтузиаст театрального искусства. Он вообще профессиональный актер. Учился у Щепкина, кстати говоря, ни много ни мало. Но затем в нём идея служения Мельпомене соединилась с идеей служения обществу, причём такой вот наиболее обездоленной его части. И он становится энтузиастом создания народного театра. Больших денег у него не было, но кое-какие деньги он имел, какие-то деньги рассчитывал привлечь. Под народным театром он понимал театр в первую очередь для народа. Он прекрасно понимал, что нельзя сразу взять крестьян и они там послезавтра заиграют на сцене, он исходил из того, что через театральное искусство, доступное и понятное — люди неграмотные, читать не умеют, а смотреть и слышать-то они могут, да — вот тянуть крестьян, что называется, к свету, то есть заниматься этим первоначально должны профессиональные актеры и режиссёры, а затем уж потихонечку, возможно, крестьяне и тоже присоединятся в качестве активных участников.

Трудно не вспомнить замечательного энтузиаста в гениальном исполнении Евгения Евстигнеева, да, из «Берегись автомобиля»: «Есть мнение, товарищи, что вскоре народные театры вытеснят профессиональные». Да, вот Лентовский был один из таких людей. Он общался с Толстым достаточно регулярно, Толстой его поддерживал в этих начинаниях, хотя вообще к театру как к виду искусства он относился достаточно настороженно по ряду причин.

И вот Лентовский, не зная о том, что у Толстого есть сюжет, а просто, значит, вот Лев Николаевич, помогли бы вы мне, вот такое дело я задумал, хорошее дело, но вот осилить, да, без вашей помощи никак нельзя. Он ничего конкретного не говорил, он не говорил: «Дайте мне пьесу». Но Толстой начал думать о том, чем он может действенно Лентовскому помочь, и, как считают некоторые специалисты по творчеству Толстого, возможно, это подтолкнуло его к мысли написать пьесу из народной жизни. Пьесу из народной жизни, которая как раз, как вот он… Эта идея у него, видимо, зрела не один год, а тут как раз Лентовский с его просьбой, и вот как раз именно к народному театру, предназначенному для просмотра простыми людьми, подошла бы пьеса, где им… у них была бы возможность как в зеркало в эту пьесу взглянуть. Привлекательная точка зрения, хотя, на мой взгляд, более обоснована такая вот альтернативная точка зрения, которая связывает другое событие с началом работы над пьесой.

В октябре Толстой, работая на… вы знаете, что он физическим крестьянским трудом периодически увлеченно занимался, и вот он грузил сено. Ну, сено же не может зимовать на сенокосе в снопах, его нужно на зиму возить на двор, да. Вот он грузил сено на телегу для какой-то крестьянки и очень сильно ударился ногой о борт телеги, и был по сути прикован если не к постели, то уж к дому по крайней мере, там нагноение началось, возникла угроза чуть ли не заражения крови. Он был, что называется, лишён возможности заниматься чем-либо, кроме писательского труда.

А тут как раз его посетил его довольно близкий друг, Александр Александрович Стахович, который, в частности, общественный деятель, тоже такой просвещённый либеральный человек, но он был известен как очень хороший чтец, и Толстой его любил как чтеца, особенно любил в его исполнении пьесы Островского. И вот приехал Стахович, и читал в том числе, судя по всему, какие-то любимые фрагменты, а может быть, и целые пьесы Островского Льву Николаевичу, и тот пришёл в такой восторг от его чтения в очередной раз, что через некоторое время, когда Стахович уже уехал, писал ему: спасибо большое, вот вы меня так, значит, вашим чтением разбудили, я буквально после вашего отъезда сразу набросал план пьесы. То есть вот, похоже, что чтение Стаховича, чтение незаурядной какой-то пьесы Островского вызвало в Толстом, стало такой последней каплей, которая запустила двигатель совершенно бешеной работы.

Вообще Лев Николаевич не писал быстро, он иногда даже не очень большие по объему вещи писал медленно, откладывал, потом вдруг начинал переписывать, иногда переписывать чуть ли не с самого начала. Ну, историю про то, сколько раз Софья Андреевна переписывала набело «Войну и мир», вы, наверное, знаете. А тут он пьесу пишет за три недели. Пятиактную, полноценную пьесу. Причем всё, вот она готова. Толстой часто откладывал, возвращался, потом, как он говорил, «отделывал», то есть наводил блеск… Пьеса, что называется, вывалилась из него. Ну, а дальше начинается очень интересная непростая её история, потому что, и в этом я вижу явную совершенно связь с нынешним временем, цензура эту пьесу встретила совершенно страшно в штыки.

В пьесе нет ничего крамольного. Вот сюжет. Сюжет несколько отличается, но в целом следует реальному колосковскому делу. Где-то на севере, видимо, в Архангельской области, да, вот Костя показывает нам следующую картинку. Это Тульский окружной суд тот самый, здание, в котором слушалось дело Ефрема Колоскова.

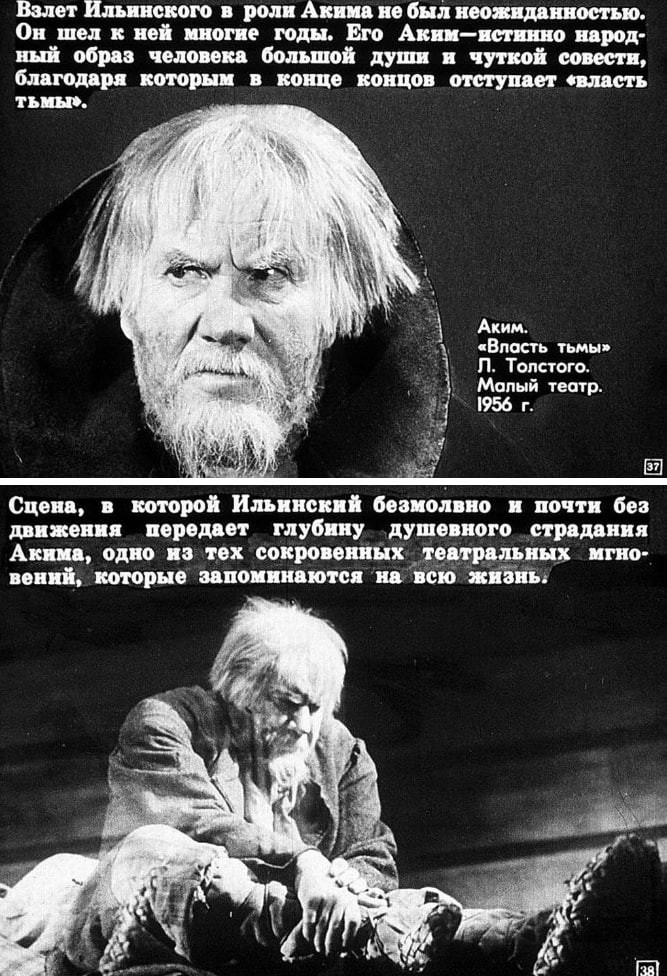

Ну и уж тогда сразу, поскольку мы говорим о пьесе, включите, Костя, нам, пожалуйста, последнюю картинку. И я думаю, что многие узнают в этом бородатом пожилом человеке, которого мы сейчас видим, хорошо нам известного гениального актёра. Только мы его в основном привыкли видеть в комических ролях, да, в советских сатирических комедиях — в «Волге-Волге», в «Карнавальной ночи», на сцене в «Ревизоре», да… А здесь он в пьесе трагической, драматической, и роль совершенно без малейшей улыбки. Это Игорь Ильинский, конечно же.

Так вот, на севере живут Пётр, его жена Анисья и их дочери Акулина и Анютка. Акулине — 16, Анютке — 10. У них есть работник Никита — вот это вставной персонаж, его нет в реальной жизни. У Никиты есть родители: отец Аким (вот в роли Акима вы как раз видите Игоря Ильинского), мать Матрёна. Анисья, жена Петра, признаётся Матрёне в любви к её сыну Никите. Смотрите, какой пошёл у Толстого теперь уже лесковский сюжет — «Леди Макбет Мценского уезда» практически: любовь хозяйки к работнику. Значит, они придумывают избавиться от надоевшего мужа, Петра травят (вот этого тоже, естественно, в реальной жизни не было), Пётр умирает, Анисья выходит замуж за Никиту, к Анисье нанимается в работники старик Митрич, а Никита тем временем Анисью уже разлюбил и пристроился к 16-летней Акулине. Вот Акулина-то рожает от него ребёнка, значит, Анисья и Матрёна подговаривают Никиту задушить-похоронить. Анютка догадывается, что происходит за стенкой, — Анютка 10-летняя, ей жалко ребёнка, и лишь Митрич кое-как пытается успокоить девочку. Митрич — это ещё одна параллель с литературой, только не с написанной, а с той, которую ещё только предстоит написать: лично мне он очень напоминает горьковского Луку из «На дне».

Так вот, цензура — и церковная, и светская, Управление по делам печати, — встречает пьесу категорически в штыки, хотя здесь ни слова про правительство, ни слова про спецоперацию, ни слова ещё про что-то… Но здесь настолько мрачно, беспросветно и безысходно изображена народная жизнь, таким звероватым выглядит этот самый народ, что цензура тогда, 130 лет назад, усмотрела в этом клевету на православный, так сказать, богоизбранный народ, на страну, на всё остальное. Начинается сложнейшая, хитрая редакторская работа: как бы добиться разрешения на постановку пьесы. Её предлагают для бенефиса Марии Гавриловны Савиной — гениальной, великой актрисы Александринского театра, она очень рада, что сам Толстой не против, чтобы она сыграла в его пьесе. Но репертуарный комитет, который обычно в бенефисы вообще не вмешивается, запрещает. Стахович, который обладал широчайшими знакомствами, сумел организовать читку пьесы — он сам её читал — в доме у министра государственных имуществ, причём на эту читку был приглашён государь. Александр III послушал пьесу, ему пьеса понравилась. Ему сказали: «Ваше Величество, а вот Мария Гавриловна Савина для своего бенефиса просит, но вот цензура не разрешает»… Император сказал: «Разрешаю». Но цензурный комитет информирует Константина Петровича Победоносцева.

И вот к вопросу о том, кто управляет, значит, страной на самом деле. (Я хочу напомнить, что Владимир Владимирович Путин у нас всё время ссылается на положительное царствование Александра III). Ну вот, Александр III распорядился разрешить пьесу, Победоносцев пишет ему: «Я только что прочёл новую драму Толстого и не могу прийти в себя от ужаса. А меня уверяют, будто бы готовятся давать её на императорских театрах и уже разучивают роли… Какое отсутствие, более того, отрицание идеала, какое унижение нравственного чувства, какое оскорбление вкуса… День, в который драма Толстого будет представлена на императорских театрах, будет днём решительного падения нашей сцены». И уже на следующий день Александр пишет Константину Петровичу — да что вы, да никто не разрешал, да я только согласился устроить генеральную репетицию, просмотр — конечно, на этом просмотре мы эту пьесу бы закрыли, да что вы, да что вы, да что вы… Вот видите, 130 лет прошло, а тенденции остаются теми же самыми: то, что в жизни на каждом шагу подобное происходит, — это их не волнует, их волнует «отрицание идеала, унижение нравственного чувства» и перспектива «решительного падения нашей сцены».

Это была программа «Не так», в ближайшее время вас ожидает беседа политолога Аббаса Галямова с Ириной Баблоян в программе «Особое мнение», после… Константин Таранов, да? А у меня, как в анекдоте про Брежнева, написано «Ирина Баблоян». Хорошо, вы дождитесь, включите, посмотрите, да — если будет мужчина, будет Константин Таранов, если нет, то Ирина Баблоян. После двадцати одного «Пастуховские четверги» — Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов* (власти РФ считают иностранным агентом), которого российские власти считают иностранным агентом; после двадцати двух наша коллекция иностранных агентов продолжится Дмитрием Быковым* (власти РФ считают иностранным агентом) в программе «Один», в рубрике «Урок литературы» Павел Васильев. Всего вам самого доброго.