Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов в программе «Не так» (23.06.2022)

С.Б. Добрый день! Программа «Не так» в эфире канала «Дилетант». Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.

А.К. Добрый вечер!

С.Б. И ты знаешь, Алёш, уже по нашей теме, уже в чате есть два…

А.К. Признания?

С.Б. Ну почти. Два противоположных мнения. Вот одно такое обтекаемое и вот как раз то, чем мы будем заниматься сейчас — вот Дмитрий Меренков, «все совсем не так однозначно, если верить Вики, как в описании к ролику», почему-то он считает это документом.

А.К. А вот сейчас… Прекрасно, да.

С.Б. «После реабилитации были найдены новые свидетельства. Вопрос о заговоре остаётся до сих пор дискуссионным». А Пал Палыч Палпадин пишет, что «это когда провокаторы людей сгнобили. Про это». Ну вот и то, и то в общем-то правильно.

А.К. Дело в том, что сегодняшнее моё утро начиналось достаточно стандартно. Я проснулся, задал корма скотине, без чего дальше жить просто не получается, скотина не даёт, сделал себе чашку кофе, хорошую такую, добрую утреннюю, включил компьютер, зашёл, естественно, на канал «Дилетант», увидел анонс нашей сегодняшней передачи и прочитал там: «Заговор Таганцева был несуществующим монархическим заговором, сфабрикованным советской тайной полицией в 1921 году с целью терроризировать интеллигенцию, которая могла оказаться в потенциальной оппозиции правящему большевистскому режиму». Значит, мне стало плохо.

С.Б. Чеканненько. Вообще-то здесь.

А.К. Н-да. Мне стало плохо, и я — первое моё побуждение было, несмотря на ранее утро, там, поднять Никиту или Женю, которые явно ответственны за вот это вот за всё с криком «Уберите, значит, к, на и так далее». Ну и потом я подумал, что мы можем это обыграть.

С.Б. Совершенно верно.

А.К. Я очень рад, что наши слушатели так внимательно прочитали анонс. Потому что вот эта точка зрения, которая изложена… понятно, что они не сами это придумали, понятно, что они взяли некий готовый текст — эта точка зрения действительно получила распространение и даже законное подтверждение в начале 1990-х годов, во время в целом необычайно светлой кампании по реабилитации жертв политических репрессий, когда…

С.Б. Причём не только 1930-х годов-то, там всё, да. Да-да-да, да-да-да.

А.К. Не только тридцатых годов, так нет, вот разумеется, в том числе прокуратура изучила дело Таганцева и вынесла решение о реабилитации как самого Владимира Николаевича, так и, так сказать, остальных осуждённых по этому делу. И вот тогда, собственно говоря, и было объявлено, официально объявлено, что это абсолютно выдуманное, инспирированное чекистами, построенное на совершенно каких-то разрозненных извращённых истолкованных небольших фактиках. А на самом деле это слепленный чекистскими методами никогда реально не существовавший заговор. С тех пор действительно, «Википедия» в этом смысле абсолютно корректно излагает — с тех пор было обнаружено и введено в том числе и в научный оборот немалое количество, скажем так — не то чтобы бесспорных вещей, но мнений, мемуарных каких-то свидетельств, отрывков из переписки, которые ставят эту категоричную точку зрения под очень большое сомнение. И сводятся к тому, что нечто всё-таки было. А вот что было, что именно было, вот здесь начинаются очень серьёзные сложности, потому что подавляющее большинство документов по сей день недоступно исследователям. 253 тома насчитывает вот тогдашнее дело, составленное сотрудниками ВЧК. Из этих 253 томов исследователи получили доступ к трём.

С.Б. Бубум.

А.К. Да.

С.Б. А-а-а…

А.К. То есть подавляющее большинство собранных чекистами материалов…

С.Б. И это сто один год спустя вот?

А.К. Да. Да. Да. Насколько я могу судить, но вот мои данные, я посмотрел сегодня. По состоянию на 2019 год ситуация оставалась ровно такой же. С тех пор, судя по тому, что не последовало никаких прорывных публикаций по этому вопросу, видимо, по-прежнему исследователи к этим… Потому что я не могу себе представить, чтобы, получив к этим 250 томам доступ, ничего нового, никаких новых выводов, заключений сделано не было. Значит, вот что, собственно говоря, сообщалось об этом деле с самого начала. Я не буду пересказывать, я просто процитирую статью одного из крупнейших современных исследователей советской истории первой половины 20-го века, причём он именно специализируется на истории специальных служб. Это Владлен Семёнович Измозик, петербургский историк, доктор исторических наук. Вот, в одной из статей, посвящённых таганцевскому делу, он таким образом рассказывает о том, как информация просачивалась к широкой публике. «Первое сообщение о деле петроградской боевой организации появилось в газете «Известия ВЦИК» 24 июля 1921 года. — Аресты начались с середины мая. То есть к этому времени следствие шло уже два с половиной месяца. — Материал, который назывался «Раскрытые заговоры. Выдержки из доклада ВЧК о раскрытых и ликвидированных на территории РСФСР заговоров против советской власти в период мая-июня двадцать первого года», содержал несколько подзаголовков: «Петроградский заговор», «Заговор Савинкова», «Партия социал-революционеров и бандитизм», «Меньшевики». Здесь, в частности, сообщалось, что петроградское губЧК в начале июня раскрыло и ликвидировало крупный контрреволюционный заговор. По делу арестованы «сотни членов объединённых боевых и террористических организаций, обнаружены штабные квартиры, найден динамит, оружие, тайная типография, отобрана уличающая переписка». Организация, — в этом сообщении, — именовалась областным комитетом Союза освобождения России, который состоял из ряда организаций: Боевого комитета, Народного комитета восстания, Петроградской народной боевой организации, Объединённой организации и других. Главарями заговора назывались Таганцев и Орловский». Эта же статья перепечатана в «Петроградской правде», через два дня, а 31 августа 1921 года, когда первая волна осуждённых уже была расстреляна, «газета «Известия ВЦИК» опубликовала развёрнутое сообщение Президиума ВЧК о раскрытии заговора в Петрограде. Здесь подчёркивалось, что «наиболее значительной из ликвидированных организаций является Петроградская боевая организация»». Через два дня газета «Петроградская правда» пишет, значит: публикует сообщение Президиума ВЧК, доклад председателя Петроградской губЧК Семёнова на пленуме Петросовета 31 августа. И в частности упоминалось, что руководитель, значит, этой самой контрреволюционной организации, профессор В. Н. Таганцев предлагал «сжигать заводы, истреблять жидов, взрывать памятники коммунаров», а 90 процентов участников организации из более чем 200 человек составляли потомственные дворяне, князья, графы, бароны, почётные граждане, духовенство и бывшие жандармы. И в этом же номере публиковалось сообщение о том, что коллегия ПетрогубЧК постановила расстрелять 61 участника заговора. Ну, про полномочия коллегий ВЧК и всяких региональных ЧК расстреливать мы поговорим отдельно, вот, поскольку это, так сказать, имитация некой судебной процедуры. Что сегодня можно точно сказать — вот в этом сообщении враньё. Враньё насчёт состава организации. Вот, да, там были люди в том числе и с некими аристократическими титулами, но ничего похожего на 80 процентов сегодня, когда более или менее есть некоторое представление о том, кого привлекли по этому делу, мы не наблюдаем. Нет, эта организация не носила ни ярко выраженного монархического характера. Вполне возможно, что у кого-то из её членов были какие-то монархические убеждения, но они точно не были ни программой организации, как мы сейчас убедимся, ни мнением большинства её членов.

С.Б. Ну это просто было общее пропагандистское место, что если ты против большевиков, то ты монархист.

А.К. То ты за царя. Как долгое время, десятилетия формировались убеждения, что белое движение имело монархическую природу.

С.Б. Оно абсолютно было монархическое, что неправда. Да.

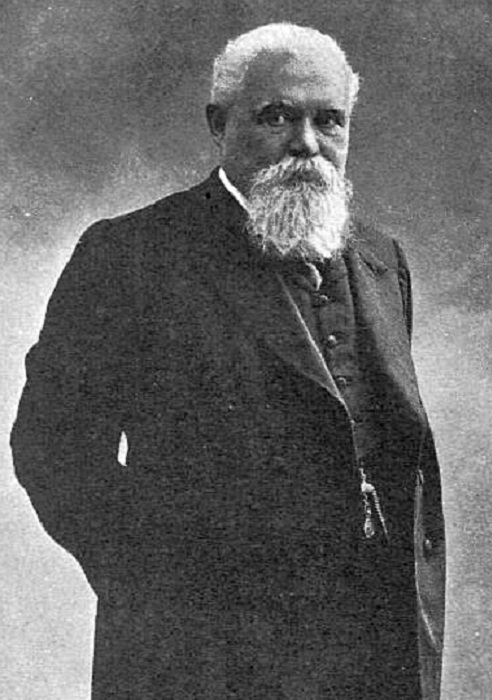

А.К. Хотя в нём… Что абсолютная неправда, и монархисты в нём составляли минимум миниморум, да? Можно назвать несколько человек, но это буквально исключения, да? Второе: конечно, никаких призывов взрывать заводы, истреблять жидов… я думаю, что слово «жид» в словаре профессора Таганцева просто отсутствовало, да? Это был выходец из интеллигентнейшей семьи, человек абсолютно либеральных взглядов, и это, мягко говоря, не его терминология, и думаю, что не терминология, по крайней мере, большинства людей, игравших в организации какую-то значительную роль. Ну вот несколько слов надо сказать о Владимире Николаевиче Таганцеве. Саш, дайте нам, пожалуйста, первую фотографию. Перед вами его отец.

Николай Таганцев. (Wikimedia Commons)

Николай Таганцев. (Wikimedia Commons)Перед вами его отец, Николай Степанович Таганцев, — выдающийся российский правовед, один из крупнейших специалистов в области уголовного права, человек, принявший активнейшее участие в составлении Российского уголовного кодекса — Уложения о наказаниях уголовных и исправительных — 1885 года, который сегодня юристы оценивают как один из самых передовых в Европе для того времени. Человек, который много лет вёл педагогическую деятельность, в том числе был профессором Московского университета, и подготовил большое количество юристов. Человек, который был первоприсутствующим в уголовном кассационном департаменте Сената, то есть на каком-то этапе все кассационные рассмотрения дел через его департамент проходили. Авторитетнейший специалист. Он жив в это время, — да, как сказать? - он переживет, к несчастью, своего сына. Мы с ним ещё встретимся. Саш, дайте, пожалуйста, следующую нам фотографию. Ну, а это, собственно, сам Владимир Николаевич Таганцев, младший из сыновей Николая Степановича. Он был от рождения достаточно болезненным молодым человеком, значит, поэтому родители уделяли ему особенное такое внимание. Он закончил совершенно выдающееся среднее учебное заведение в Петербурге — он учился в школе Карла Ивановича Мая.

С.Б. О-о-о, да. На Васильевском острове.

А.К. Да, на Васильевском острове. Школа несколько раз меняла адрес: сначала она была на Первой линии [Васильевского острова]; в то время, когда Таганцев там учился, она была на 10-й, а он закончил, и года через три она переехала на 14-ю линию. Вот обычно публикуется ее фасад именно вот этого, третьего уже, здания.

С.Б. У них прекрасный музей, кстати, до сих пор.

А.К. Да, потому что институт научный, который там располагается, очень ценит и бережет вот эту вот страницу истории здания, и с их помощью и инициативой этот музей существует. Так вот, педагогические принципы, несколько, школы Карла Мая. Дело в том, что обычная российская гимназия того времени в общем-то была запрограммирована на подготовку, в основном, чиновников — трудолюбивых, трудоспособных, умеющих работать с документами, послушных, чинопочитательных, искательных, да? То есть вот таких вот хороших…

С.Б. Ну при этом давала хорошую базу для памяти, знания, да …

А.К. Да, для памяти, тренированной, организованной, но, в любом случае, ученик-гимназист — это глина в руках преподавателя, инспектора, директора, да? «Почитайте наставников своих»… Вот какие педагогические принципы, например, были положены в основу школы Карла Ивановича Мая, — ученика и соратника Ушинского, человека совершенно передовых даже для нынешнего времени взглядов. «Сперва любить, потом учить». «Нельзя всех и каждого стричь под один гребень». «Действовать следует разумно, применяясь к свойствам предмета личности, степени развития учеников и учителей». «Ум, нравственное качество, эстетическое чувство, воля и здоровье ученика в равной степени должны быть заботой учителя». «Ценны не голые сведения, а внутренняя просвещённость, чутье правды, сила воли». «От учеников надо требовать только то, что они в состоянии исполнить, что не превышает сил класса и каждого ученика в отдельности». «Пример преподавателя — самое действенное средство воспитания». И последнее из того, что я выбрал — их гораздо больше — мне нравится больше всего: «Дисциплина — ещё не воспитание». Вот эта простая, казалось бы, мысль, но как же она не доходит…

С.Б. Я не уверен, что там есть что-то, под чем нельзя было бы подписаться сейчас, да.

А.К. Да, да. Вот, после того как он закончил это выдающееся учебное заведение, он поступил в Петербургский университет — там же, на Васильевском острове — блестяще закончил механико-математический факультет, а дальше он становится географом. И вот в тот момент времени, когда мы его, собственно, так сказать, с ним знакомимся, уже при Советской власти, он возглавляет сапропелевую комиссию.

С.Б. То есть?

А.К. Саш, дайте нам, пожалуйста, следующую фотографию. Вот, собственно, перед нами тот самый сапропель. Это донные отложения животного и растительного происхождения, которые являются ценным сырьем для двух, ну скажем так, отраслей: для сельского хозяйства, потому что это природное удобрение, и для медицины, потому что является источником определенных, так сказать, полезных субстанций. И вот наш герой был большим энтузиастом использования этого ценного природного материала в различных хозяйственных, значит, нуждах. И в имении, которое до революции принадлежало Таганцевым, на юге нынешней Ленинградской области, если не ошибаюсь, вот он на тамошних озерах, значит, занимался изучением свойств этого материала, и всячески продвигал, значит, и даже когда Ленину начнут со всех сторон докладывать, что вот, мол, арестован такой Таганцев и так далее, в одной из его… А надо сказать, Владимир Ильич будет несколько раз реагировать на действия ЧК в этом деле и просить разобраться, не торопиться и так далее, в частности он скажет, что вот да, вот молодой ученый — Таганцеву за тридцать с небольшим — и сапропель ценное, так сказать, дело, так что, товарищи, там, не перегибайте палку, полезный человек. Но об отношении Ленина к этому делу мы еще обязательно поговорим. В 1919 году Петроград находится под угрозой — ну, с точки зрения советской власти под угрозой — захвата войсками Юденича. И кажется, что это совершенно неостановимо, потому что Юденичу до Петрограда… Собственно, его офицеры в бинокль в хорошую погоду уже наблюдают, значит, купола Исаакиевского собора и другие высокие и заметные, приметные строения Петрограда. Но да, естественно, что, как это всегда бывает, в городе оживляется то, что через двадцать лет во время Гражданской войны в Испании назовут пятой колонной, то есть люди, которые ждут прихода, значит, белогвардейцев и, более того, готовы этому по мере своих сил содействовать. После того, как Юденича все-таки отбили и Петроград отстояли, в городе петроградская ЧК начинает активную работу по разработке и ликвидации вот этого белогвардейского подполья, и довольно большое число людей — вполне вероятно, что кто-то совершенно безвинно и, что называется, до кучи — будут репрессированы. Разгромлено несколько организаций крупных, с десяток организаций поменьше. В этом же 1919 году сам Владимир Николаевич Таганцев на некоторое время оказался в тюрьме, но не по контрреволюционному делу, а он из своего бывшего имения, где он занимался этим самым сапропелем, своим коллегам в голодающем Петрограде, запаковав это как образцы сапропеля, отправил несколько мешков картошки. Это дело вскрылось — а напомню, что полностью ВЧК называлась Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

С.Б. Да, а это спекуляция…

А.К. Да, саботаж, спекуляция, да… Ну, в конечном итоге, именно упирая на ценность его как специалиста для молодого Советского государства, Таганцева освободили. Вот, думаю, что этот опыт, вкупе с тем, что несколько хорошо знакомых и близких ему людей оказались репрессированы в 19 году, значит, по делам вот этих вот проюденичевских организаций, привело его, в конечном итоге, к мысли о том, что необходимо активно бороться против Советской власти. Но бороться под какими лозунгами? Вот в этом самом вранье, которое мы уже оценили с вами, лета 1921 года, насчет монархизма было сказано абсолютно неправда, потому что на самом деле, значит, программа организации включала в себя следующие вещи: установление народоправства, то есть демократической системы с использованием достижений советского строя. Таганцев исходил из того, что да, Советы далеки от идеала, но это реальная форма народовластия, которая действительно изначально выдвинута снизу, поэтому надо использовать их преимущества, но для этого нужно ликвидировать всевластие в них большевиков.

С.Б. То есть очень напоминает то, что было в начале года 1921-го…

А.К. Абсолютно верно.

С.Б. Кронштадтское восстание, которое было и в Петрограде…

А.К. Совершенно верно. И сейчас эта связь станет еще более очевидной. Перевыборы Советов без давления, значит, большевиков. Упразднение однопартийной системы, уравнивание политический партий и групп в правах, отказ от восстановления привилегий частных владений, утраченных в революцию. Это гораздо краснее белых, да, потому что белые, хотя и старались не формулировать это очень громко, понимая, что это оттолкнёт массу крестьянства, но вообще-то, конечно, исходили из того, что некоторая реституция после их победы должна будет осуществлена. Передача земли крестьянам, с этим согласятся и эсеры, на словах — большевики, да, развитие аренды и концессии предприятий торгового и частного банковского капитала.

С.Б. НЭП уже принят?

А.К. Конечно. Март 1921 г. Х съезд уже был. Это ещё не заработало, но это уже провозглашено. Другое дело, что эта программа составлена до Х съезда, но аресты начнутся после Х съезда. А… Государственный контроль над производством, абсолютно не противоречит нэповской программе, да, государственный контроль над производством, конечно. Так… Деполитизация, укрепление армии, пересмотр мирных договоров, заключённых большевиками, курс на сближение с Германией, то, что будет реализовано в 1922 году в Рапалло.

С.Б. Да.

А.К. Потому, что, очевидно, Германия, как и Россия, вышла из Первой мировой войны в таком состоянии, что они…

С.Б. Да, меньше, чем через год.

А.К. Становятся естественными союзниками…

С.Б. Если отсчитывать от их ареста и так далее, меньше, чем через год.

А.К. Значит, при этом Таганцев, конечно, не конспиратор, Таганцев, конечно, не подпольщик и сам он это прекрасно понимает. Да, значит, организация, которая хоть на что-то претендует, невозможна без людей, которые знают, что называется, практическую сторону дела. И Таганцев входит в союз с ещё двумя людьми. Вот, видимо, этот триумвират такой своеобразный, и был руководящим неким ядром организации. Два других человека — офицеры. Сам Таганцев имеет, кстати говоря, некоторый военный опыт. Он, правда, не офицер, он официально военнослужащим не был. Но во время Первой мировой войны он некоторое время находился на Кавказском фронте и, как опытный географ, он был назначен начальником вьючного отряда. Ну, то есть это некоторое количество, значит, вьючных животных и их погонщиков, которые в интересах армии, значит, осуществляли всякие там переброски всего необходимого. Вячеслав Григорьевич Шведов, подполковник артиллерии и Юрий Павлович Герман, лейтенант артиллерии. Видимо, флотский, поэтому и лейтенант. Они к этому времени, будучи так сказать, работая еще в свое время, во время юденичского наступления, они были агентами финской разведки и занимались они тем… они были курьерами. То есть они через границу ходили туда — обратно, доставляя различного рода донесения, переправляя деньги, и, так сказать, собирая информацию и так далее, и так далее, и так далее… Знал ли об этом Владимир Николаевич? Безусловно, знал. Вообще, надо сказать, что с одной стороны вроде бы конспирация в организации была поставлена ну, разумно, то есть существовали небольшие группы, пятерки тире десятки, да, там разное могло быть количество людей, ну где-то в пределах десяти. Руководителю каждой группы соответственно, только он знает членов своей организации, они знают только его, то есть в случае провала это должно было всячески минимизировать возможную утечку информации. Но, с другой стороны, с конспирацией было плохо, потому что в организации было немало людей, которые, в общем, серьёзного представления о правилах конспирации не имели и, видимо, чекисты об этой организации знали достаточно задолго. Просто до поры до времени не придавали ей серьёзного значения. Ну, например, одним из доверенных людей Таганцева, людей, на которых делался расчет после успеха, так сказать предприятия, которое, да, когда мы придем к власти был очень известный военный специалист, военный теоретик, историк Андрей (генерал от инфантерии, между прочим), Андрей Медардович Зайончковский.

С.Б. Зайончковский.

А.К. Зайончковский.

С.Б. Да.

А.К. Но дело в том, что Зайончковский, судя по всему, имел некоторое отношение с советскими спецслужбами. У него сложная история личная: во время Гражданской войны он успел послужить в Красной армии и, да, вроде как переправлял Деникину информацию и за это был репрессирован, но довольно быстро от него отвязались. Тоже наводит на всякие размышления. Зайончковский мог быть одним из тех людей, через кого первичная информация о существовании таганцевской организации достигла ушей тех, кому это положено по долгу службы, ну, остальное, наверно, после небольшого перерыва… У нас сейчас…

С.Б. Да, сделаем перерыв, реклама и потом ещё пара объявлений у нас будет…

Продолжим это тем, наши предложения всевозможные и наши объявления. Продолжим тем, что некоторое количество журналов «Мой район» у нас остались. Это те журналы, которые мы брали, в общем-то часть тиража. И мы их вам сейчас предлагаем купить на shop. diletant.media. Эти вещи очень редкие, они скоро кончатся. Мы уже подошли сейчас к … распределили по авторам, что называется сто двадцатый район.

А.К. Да.

С.Б. И останется у нас три штуки только. Может быть, конечно, подумаем, не сделать ли страшный район Арбат перенасыщенный — сделать в двух томах, но это уже другая история, а пока пользуйтесь случаем. Есть и те, которые были давно изданы. И те, которые изданы.

А.К. И пользуйтесь тем, что на shop. diletant.media истекают последние часы затишья перед бурей, а буря — это возвращение Алексея Венедиктова* (власти РФ считают иностранным агентом) из европейского турне. А он обычно возвращается заряженный…

С.Б. Да, да, да

А.К. Горением и энтузиазмом. И это значит, что shop.diletant.media начнет с утроенной энергией выбрасывать новые предложения.

С.Б. Да, так что сейчас добирайте, дорогие друзья. Смотрите внимательно, прокручивайте…

А.К. Потом поди найди всё это дело…

С.Б. У меня один вопрос, может, я что-то пропустил сейчас, я не говорю об этом изложении целей, способов и задач организации боевой и так далее, изложенной в сообщении, а каким способом они собирались взять власть?

А.К. Значит, вот ЧК начало всерьёз интересоваться организацией после февральских и мартовских событий в Петрограде. Ты совершенно правильно узнал, моментально, конечно, первую же строку их программы: советская власть, но без засилья большевиков. Конечно, это то, что было на площади Кронштадтской, так сказать, произнесено на митинге участниками того, что Советская власть называла Кронштадтским мятежом. А еще раньше, в феврале 1921 года в Петрограде были рабочие волнения.

С.Б. Да.

А.К. И рабочие.

С.Б. Было связано.

А.К. Конечно, рабочие помимо чисто экономических, так сказать, требований, они выдвигали тот же самый лозунг де-большевизации Советов. Причём речь не шла о Советах без коммунистов, речь шла о Советах без монополии коммунистов, да. Коммунисты должны были стать одной из партий и пользоваться тем влиянием, которое им готовы оказывать.

С.Б. К примеру, Учредительное собрание не предполагало, что там, например, не будет большевиков.

А.К. Да их и было там почти четверть, да, около двадцати пяти процентов. Другое дело, что эсеров было больше. Это с точки зрения большевиков развязывало им руки для репрессий в отношении Учредительного собрания. И вот, судя по всему, опять же пока вот дело, основное дело является секретным, ни о чём категорически говорить нельзя, но сегодня картина выглядит так, что у организации были связи с рабочими организациями Петрограда и с кронштадтскими матросами. И, видимо, предполагалось некое совместное выступление. Дело в том, что Кронштадтское восстание явно совершенно произошло раньше, чем его логично было поднять и, как видимо, планировалось изначально. Ведь что дало возможность быстро, сравнительно быстро этот мятеж подавить: то, что лёд, да? Когда на штурм Кронштадта шли по льду.

С.Б. И то…

А.К. И то! И то, «нас бросала молодость на кронштадтский лёд», как потом напишет Багрицкий, да.

С.Б. Ещё как бросала, да.

А.К. Только второй штурм, и то с огромными потерями, в общем-то удался, да? Пришлось даже делегатов съезда отправлять в Кронштадт для того, чтобы, так сказать, покончить с мятежной военной базой. А если бы льда не было? А в районе Ревеля, Риги, то есть совсем недалеко — день-два перехода — находились британские и французские корабли? И если бы они могли подойти к Кронштадту? В общем, одним словом, ничего невозможного в массовом, достаточно массовом и очень в военном отношении опасном выступлении, ничего невозможного нет. Но. Фальстарт. Часть, около 8 тысяч, кронштадтских повстанцев ушло в Финляндию. И вот, по одной из версий, которая, кстати говоря, в эмиграции впервые будет озвучена, по одной из версий, именно оттуда и придёт ниточка к непосредственному началу уже арестов. Значит, называют в качестве возможного человека, который выдал организацию чекистам, одного из этих кронштадтских моряков, который то ли с самого начала был агентом ЧК, то ли конспиративно прибыл в Петроград в мае, попался и дал, соответственно, соглашение, то есть заключил соглашение о том, что он готов сотрудничать под сохранение жизни. В общем, так или иначе, по одной из версий, их выдал человек по фамилии Паськов, боцман с линкора, с одного из мятежных линкоров, с линкора «Петропавловск». Вот он, будучи одним из курьеров между кронштадтцами в Финляндии и Петроградом, по тем или иным причинам выдал какую-то информацию первичную чекистам. По другой информации, здесь сыграет свою роль гибель на границе, при попытке перехода границы, одного из руководителей организации, Германа. Он в мае 1921 года был пограничниками, советскими пограничниками, застрелен, и вроде как при нём нашли какие-то документы, которые позволили уточнить списочный состав и руководителя организации. Так или иначе, в середине мая начинаются аресты, в конце мая будет арестован Владимир Таганцев.

Он с самого начала признал, что он состоит в организации, но отказался какую бы то ни было информацию выдавать. Был проведён, естественно, обыск у него на квартире. Саш, дайте нам, пожалуйста, следующую фотографию. Значит, вот перед нами Надежда Феликсовна Таганцева, это жена его. Она была арестована, вроде как были обнаружены какие-то бумаги, в которых, значит, ценная информация появилась. Но интересно, что первые следователи, которые вели это дело — чекисты, они дали заключение о том, что организация существует, но при этом совершенно аморфна, состоит из, в основном из ни к чему не способной интеллигенции, ничем кроме разговоров не занимается, никакой серьёзной, значит, угрожающей советской власти, работы не ведёт, после чего из дела эти следователи исчезают в неизвестном направлении. А те, кто подхватывают упавшее знамя, значит, начинают работать в пользу наращивания вот на скелет организации некого конкретного мяса и находят два якобы имевших место террористических выступления. 1 мая, в день, соответственно, праздника трудящихся, прямо на Дворцовой площади в Петрограде сгорели, явно совершенно в результате поджога, деревянные конструкции, которые были… (ну, трибуны), которые были приготовлены для первомайской демонстрации. Якобы это сделали члены организации. А 15 мая, когда отмечался день рабоче-крестьянского Красного флота, еще более возмутительное событие произошло: колонна моряков шла по Петрограду, поравнялись с памятником (вот я забыл, кому, то ли Урицкому, уже убитому, естественно, к этому времени)…В общем, к какому-то из новых памятников кому-то из жертв революции положили букет сирени, 15 мая (в том году сирень уже была, в этом году у нас в Москве 15 мая сирени не было, подозреваю, что в Петербурге тоже), положили букет сирени, колонна двинулась дальше — взрыв, значит, у памятника отлетает нога… Вот, это якобы… Понимаете, как: с одной стороны, это безусловно конкретные происшествия, и безусловно они не выдуманы, потому что в городе такая вещь не может пройти незамеченной, понятно, что о ней знают тысячи людей, но с другой стороны, как-то очень странно. Я бы сказал, что по мне это больше похоже вот как раз на провокацию.

С.Б. Вот это?

А.К. Да. Потому что жертв нет, шуму много…

С.Б. Ну это как всегда: поджог двери…

А.К. Да, поджог двери… Обнаруженные вовремя, там, мешки с динамитом, или ещё каким-нибудь, прости господи, гексогеном.

С.Б. Ну да.

А.К. В общем, как-то это всё наводит на определённые подозрения.

С.Б. Кто занимается? ПетроЧК?

А.К. Пока занимается ПетроЧК, но Ленина бомбардируют с разных сторон сообщениями о том, что арестован, значит, вот, председатель сапропелевой комиссии, профессор, известный географ, арестован известный нефтяник Тихвинский, арестованы ещё важные люди. И в конце концов Ленин получает письмо от Николая Степановича Таганцева:

«Владимир Ильич!

Я обращаюсь к Вашему сердцу и уму, веря, и отчасти предчувствуя, что Вы меня поймете. Ходатайствую за моего сына Владимира, Вашего политического противника, теперь схваченного, судимого и которого ожидает тяжкое наказание. Что он человек преданный науке — это знают и подтверждают его товарищи и учёные; что он человек чистой души и честных убеждений, это засвидетельствует знающий его, хорошо Вам известный, хороший человек — Захарий Григорьевич Гринберг. — Через него письмо и было передано. — Я назвал Гринберга хорошим человеком, потому что я его лично знаю, хотя по моим старческим (мне уже 78 лет), но твердым русским убеждениям — я хотя и не монархист, но и не большевик, чего никогда не скрывал и не скрываю, я другого лагеря.

Я обращаюсь к Вам с просьбою о смягчении участи сына по двум основаниям: первое, внешним: я хорошо знал Вашего покойною отца и Вашу матушку, был в 1857 и 1858 гг. вхож в Ваш дом».

Он действительно был вхож в дом, другое дело, что ещё до рождения Володи, но дело в том, что Володя Ульянов не мог не знать, во-первых, профессора Таганцева лично, потому что он принимал у него экзамен по уголовному праву в 1892 г. в университете, когда он заканчивал экстерном. Вообще, у Ленина блестящий состав экзаменаторов, и вот уголовное право принимал Таганцев. А во-вторых, Володя Ульянов не мог не знать, что свидания матушки Марии Александровны со старшим братом Александром — свидание, которое она получила вопреки всем правилам…

С.Б. Это в 1887 г., да?

А.К. Да. … было получено через Таганцева — на тот момент одного из учителей царских детей, который просил за свою симбирскую знакомую, в доме которой часто бывал. Таганцев в письме об этом не напоминает, но я не сомневаюсь, что он понимает, что Ленин про это вряд ли забыл.

С.Б. Ну, не напоминает — это тонко, это нормально, это хорошо.

А.К. Да, это интеллигентно.

С.Б. Да.

А.К. И второе, по внутренним основаниям: «Потому что

я, по своим убеждениям, в тяжелые времена царизма, никогда не отказывал в ходатайствах и помощи политическим обвиняемым». Это совершенная правда: во время Процесса ста девяноста трёх Таганцев выступал в качестве адвоката,

защищал (и успешно защищал) нескольких земляков, пензенских народников. «Это

подтвердят все меня знающие, как мои ученики, так и все обращавшиеся к вам.

Отнеситесь и Вы сердечно к моему сыну. В подтверждение моих слов об отношениях

к Вашей семье и к нуждающимся в помощи я ссылаюсь на свои воспоминания»,

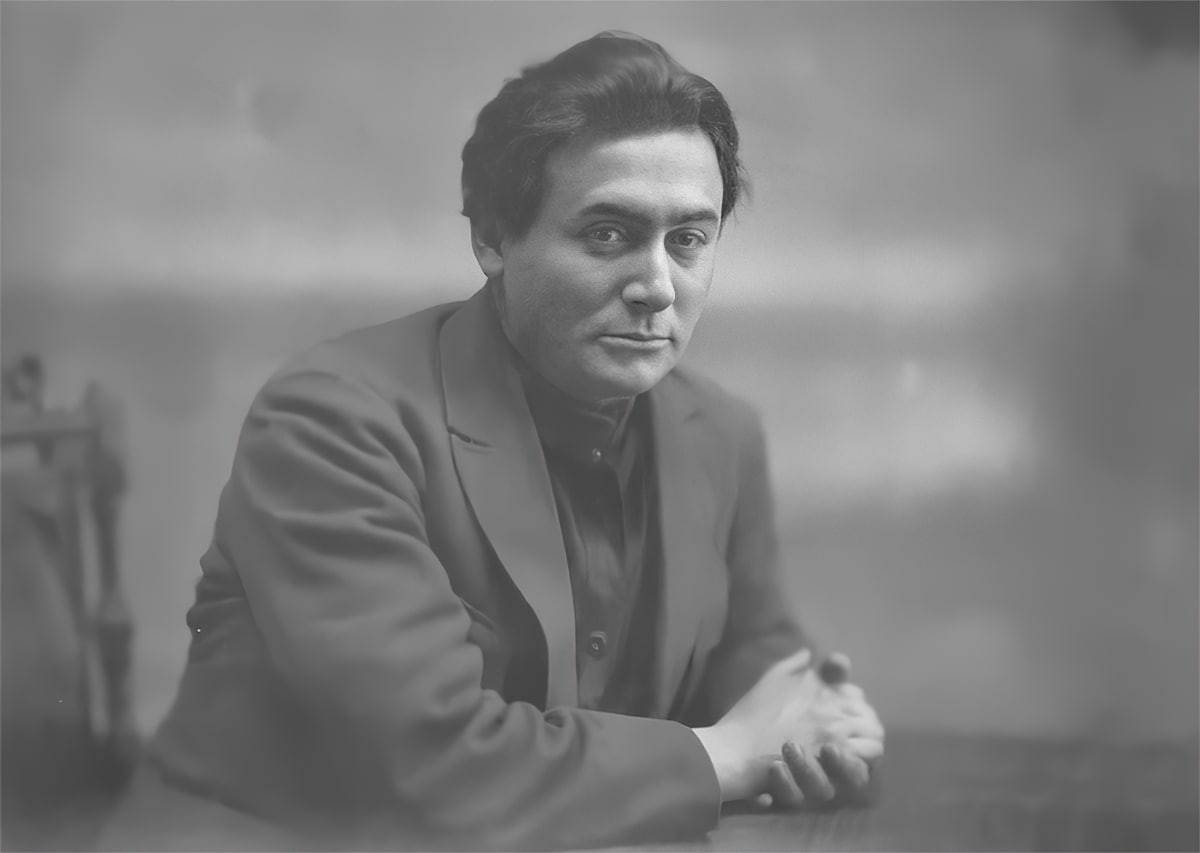

И Ленин дает поручение и пишет: «Прошу сейчас снять 5 копий: председателю ВЦИКа или его заму, секретарю ВЦИКа, Курскому, Дзержинскому, и каждому письмо от меня на бланке. Очень просил бы рассмотреть возможно скорее настоящее заявление в обеих его частях (смягчение участи и увоз из квартиры Таганцева вещей, принадлежащих ему) и не отказать в сообщении мне хотя бы самого краткого отзыва». Глава правительства просит проинформировать его. Его информируют: «Предсовнаркома товарищу Ленину. В ответ на Ваш запрос по делу арестованных граждан Манухина и Тихвинского, — вот Тихвинского я назвал — крупный нефтяник, Манухин — бывший царский министр юстиции, он остался в Петрограде и работал в Наркомфине. — Согласно полученной справке из Петроградской губчека сообщаю, что они арестованы по делу Таганцева, на них имеются достаточно веские документы и материалы и освобождены они быть не могут. Более подробные сведения затребованы из Петроградской губчека с нарочным и при получении сообщу дополнительно». То есть вот так вот чекисты отвечают. И надо сказать, что, вот, я пролистал тот сборник, откуда я взял: «Ленин и органы ЧК», в советское время ещё изданный, Владимир Ильич немало справлялся о разных людях и довольно часто получал такие ответы, типа: «Вина подтверждается, вина велика, поэтому сделать ничего не можем». То есть, ЧК себя очень свободно чувствовало. Ну, а тем временем Ленин, чувствуя, видимо, что хорошо бы иметь в этом деле свои глаза и уши, направляет в Петроград человека, который служит одновременно и по чекистской линии, и является секретарем малого совнаркома. Напомню, малый совнарком был создан для того, чтобы разгрузить большой совнарком от текущей второстепенной мелочёвки. То есть это такая комиссия при большом совнаркоме, которая расследовала, рассматривала вопросы не первостепенного значения. Это Яков Агранов. Саш, пролистните, пожалуйста, нам нужна последняя фотография. Вот он. Это фотография Агранова уже в середине 30-х гг., то есть, незадолго до его ареста и уничтожения в ходе Большого террора. Мне не удалось найти фотографию молодого Агранова, он совсем молодой, в 1921 г., ему там тридцати ещё нет. Это чекист, человек, насколько сегодня можно судить, абсолютно, видимо, лишённый какого-то ни было нравственного чувства, при этом умный, чёткий, считавшийся специалистом по интеллигенции, и действительно имевший много знакомств в этих кругах. Ну, вспомним, что в дальнейшем он будет приятелем Маяковского, будет с Есениным, так сказать, участвовать во всяких там кутежах, актёрам будет покровительствовать, в том числе Художественного театра. И вот Ленин своего человека, Агранова, по сути, отправляет в Петроград, и он возглавляет следствие. Вот то, что произойдёт дальше: и слом Таганцева и арест Гумилёва — это, судя по всему, аграновские штучки. Вот так получилось, что сегодня, два часа назад у нас с Калоем Ахильговым в «Были о правах» была тема «Досудебные сделки с правосудием».

С.Б. Да-да.

А.К. Так вот, собственно говоря, ноу-хау Агранова заключается в том, что он предлагает молчащему Таганцеву, который не называет имён, ничего, он ему предлагает сделку с правосудием: «Вы же понимаете, что мы Вас совсем не отпустим, но я обещаю, что…» Судя по всему, он пообещал, что не будет смертных приговоров, он пообещал…

С.Б. И ему и другим.

А.К. Вообще, никому.

С.Б. Вообще. Да-да, это очень важно.

А.К. Вообще-то есть по этому делу не будет смертных приговоров. И второе, он, видимо, пообещал, что не будут цепляться к мелочам и людей, которые только слегка прикосновенны к организации, вообще не тронут. А тех, кто прикосновенен более серьёзно, ну, их ждёт сравнительно, значит, такая мягкая санкция. И, видимо, под влиянием этого — потому что Таганцев уже пытался покончить с собой. Он скрутил из полотенца жгут, попытался в камере повеситься, но вовремя заметили, вынули его из петли. И вот буквально на следующий день он начинает давать показания. Вот, например, что он даёт на Гумилёва. Потом Таганцева, уже казнённого, будут, в том числе в эмигрантской среде, всячески обвинять в том, что вот он нашего поэта сдал, без него ничего бы не было. Вот что, собственно говоря, какие показания Агранов записал за Таганцевым по Гумилёву: «Поэт Гумилёв после рассказа Германа, — вот того Германа, офицера, застреленного на границе, — обращался к нему в конце ноября 1920 г. Гумилев утверждал, что с ним связана группа интеллигентов…» (то есть Гумилёв общался с Германом). Они вместе на северном фронте воевали в Первую мировую. То есть, по-моему, были даже лично знакомы до всего… Группа интеллигентов, которой он сможет распоряжаться, и которая в случае выступления согласна выйти на улицу. Но желал бы иметь в распоряжении для технических надобностей некоторую свободную наличность. Таковой у нас тогда не было, мы решили тогда предварительно проверить надёжность Гумилёва, командировав к нему Шведова, — подполковник царской армии, которого я упоминал, его застрелят при задержании. Он будет отстреливаться, убьёт двух чекистов, но и его застрелят. — …для проверки и установления связей. Шведов предложил ему помочь нам, если представится надобность в составлении прокламаций". А вот дальше очень интересно: «Гумилёв согласился, сказав, что оставляет за собой право отказываться от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядам. Гумилёв был близок к советской ориентации». Всё, что мы знаем о Гумилёве, свидетельствует о том, что он не был близок к советской ориентации, то есть Таганцев его явно совершенно выставляет…

С.Б. А имя Гумилёва уже появлялось…

А.К. Да, имя Гумилёва…

С.Б. Да, от Германа, да?

А.К. Да, имя Гумилёва появилось, и поэтому Агранов адресно спрашивает. Не Таганцев впервые называет имя Гумилёва — вопрос приходит от следователя. И, собственно, судя по этим показаниям, что пытается сделать Таганцев — он пытается сказать, да, он в организации был, но смотрите, он в гораздо большей степени, так сказать, ближе к вам, чем к нам. И потом, в чём его вина-то? «Шведов мог успокоить, что мы не монархисты, а держимся за власть Советов. Не знаю, насколько Гумилёв мог поверить этому утверждению. Через несколько дней пал Кронштадт. Стороной я услыхал, — то есть случайно, да. — …что Гумилёв весьма отходит далеко от контрреволюционных взглядов». То есть он настойчиво бьёт вот в эту точку. «Я к нему больше не обращался, как и Шведов и Герман, и поэтических прокламаций нам не пришлось ожидать». То есть он и не сделал ничего. Даже то, за что он брался, поэтические прокламации, - и этого не было. Ну и в конце концов, в чём, собственно вина Гумилёва: а мы ему дали, вот, для его деятельности, он попросил денег, мы ему дали 200 тысяч рублей (не очень большая сумма в эти инфляционные годы, ещё же советский червонец крепкий не появился).

С.Б. Да, но ещё и не было миллиардов, да.

А.К. Миллиардов не было, «в Петрограде на Сенной два лимона репа» ещё не было.

С.Б. Да, но двести тысяч, да.

А.К. И, внимание, к вопросу о возможностях, да, захваченной типографии и всём прочем, ещё Гумилёву нашли ленту для пишущей машинки.

С.Б. Да…

А.К. Это, так сказать, к вопросу о множительной технике. Похоже, что в этой истории появляется ещё один человек, который хорошо известен тем, кто увлекается советским кино 60−70-х годов. Саш, дайте нам, пожалуйста, там есть такая маленькая, к сожалению, фотография. Нет, вот эту!

С.Б. Вот эта.

А.К. Нет фотографии более хорошего качества, поэтому ну что есть, то есть. Наиболее известная из фамилий этого человека (а у него их очень много) — это либо Опперпут, либо Стауниц.

С.Б. Стауниц!

А.К. Конечно. И лучше всего он нам известен, кстати, даже похож чем-то, в исполнении Донатаса Баниониса.

С.Б. Банионис.

А.К. Конечно, в фильме «Операция «Трест»».

С.Б. Да, где они поют с Касаткиной «Кавалерийскую атаку».

А.К. В том числе.

С.Б. Да.

А.К. И вообще Банионис и Касаткина там чудо как хороши, и вообще фильм замечательный, я хочу сказать, если отвлечься от, так сказать, того, насколько он достоверен и насколько достоверен роман Никулина, по которому он снят, то в остальном фильм совершенно замечательный. Так вот, Опперпут, а на самом деле настоящее его имя — Александр Упенинц, он латыш. Несколько там есть, значит, довольно различающихся вариантов написания. Это человек, видимо, невероятно авантюрного склада характера. Он был и у монархистов, и в белой эмиграции, потом к красным, он сыграл немалую роль в операции «Трест», судя по всему; а потом раскаялся и опять ушёл туда, значит, за границу. Вот похоже, что в 1921 году он сыграл роль наседки камерной и через него кое-какая информация была получена от доверчивого Таганцева, которая следствию помогла. Ну, а теперь, Саш, последняя ещё неиспробованная нами сегодня фотография, да-да-да…

С.Б. Да, Николай Степаныч.

А.К. Это Николай Гумилёв. Ну, это дореволюционная его фотография — может быть, самая известная или, наряду с фотографией в военной форме, одна из самых известных. Гумилёв был арестован достаточно поздно. Во-первых, его имя далеко не сразу возникло; во-вторых, он находился в Крыму летом 1921 года и арестован будет только по возвращении, в Петрограде. Причём у него было несколько дней, и он уже, конечно, не мог не знать об аресте… об арестах, значит, сотен членов организации, но по каким-то своим соображениям… Где-то я встречал утверждение, что он был спокоен, потому что никого из членов его вот этой вот «пятёрки» не взяли, и он считал, что у следствия ничего на него нет; а кто-то считал, что это такая вот бравада, а кто-то говорит что-то ещё… Ну, в любом случае, в любом случае, Гумилёв был привлечён к этому делу и тоже, так сказать, расстрелян как один из главных руководителей этой организации. Значит, что касается… вот я упомянул о том, что появляются новые свидетельства, в том числе и из эмиграции. Вот, например, человек, который в своё время бежал из Петрограда и который был одним из участников организации, профессор-германист, его фамилия Сильверсван. Он в письме, написанном через десять лет после событий хорошо нам известному писателю Амфитеатрову, которого мы не раз в наших передачах поминали, сообщал, что организация реально существовала и даже охватывала армию. А в 1996 году в нью-йоркском «Новом журнале» было опубликовано письмо 1952 года поэта Георгия Иванова, где он пишет о Гумилёве: «Я был и участником несчастного и дурацкого таганцевского заговора, из-за которого он погиб. Если меня не арестовали, то только потому, что я был в «десятке» Гумилёва, а он, в отличие от большинства других (в частности, самого Таганцева), не назвал ни одного имени».

С.Б. Георгий Иванов очень много разного писал.

А.К. Вот на этом мы и вынуждены поставить многоточие. Не потому, что время подходит к концу, а потому, что что-то определённое мы на сегодняшний момент сказать не можем: у нас недостаточно информации. Единственное что: и вот публикации Владлена Измозика… и ещё один петербуржский историк, который тоже много пишет, и интервью, доступны его интервью (через vpn, правда) радиостанции «Свобода», которую некоторые считают иностранным агентом, — Владимир Юрьевич Черняев: вот с этими тремя томами он работал, работал и со многими другими документами. Вот, читайте. На сегодняшний момент я бы сказал так: что-то было. Некая группа людей, которые ставили перед собой…

С.Б. Причём близки к достаточно левым.

А.К. Да, вполне розовые.

С.Б. Близки к тому левые демократы, вполне, которые близки были к идеям и Учредительного собрания, и к идеям кронштадтцев.

А.К. То есть, действительно, похоже на такую интеллигентскую, в основном…

С.Б. Да.

А.К. …организацию.

С.Б. Сбоку припёку Гумилёв. Для меня ещё есть один важный момент, буквально две секунды. То, что Ленин посылает Якова Агранова, прекрасно зная, кто это такой.

А.К. Ленин в конце концов даст ответ, что ничего сделать не можем, вина велика, тяжела и так далее… Я не уверен, что Ленин знает того Агранова, которого знаем мы.

С.Б. Не знаю. Не знаю, мне кажется, ему хотелось быть и по отношению к Таганцеву-старшему, быть каким-то…

А.К. Корректным.

С.Б. Лояльным вполне.

А.К. Может быть.

С.Б. И не хотелось мешать, мешать чекистам.

А.К. Чекистам. Чекистам ему точно не хотелось мешать.

С.Б. Делать…

А.К. …важное. То, что они делают.

С.Б. А то они где-нибудь маху дадут в более важных и реальных делах, да. И не наведут страху. Спасибо большое, в следующий раз у нас тоже очень интересное дело будет.

А.К. Да.

С.Б. Мы о нём потом расскажем.

А.К. Да. Сейчас не скажем. Хотя знаем, хотя знаем, хотя знаем!

С.Б. Да, зато я скажу сейчас, что на «Живом гвозде» в 19 часов Татьяна Лазарева, и берёт у неё интервью, то есть это «Особое мнение»…

А.К. Саша Плющев.

С.Б. Саша Плющев, да. «Манитокс»: как всегда, Маша Майерс и Евгений Коган в 20:05. «Пастуховские четверги«: на этот раз с Владимиром Пастуховым будет мой партнёр Айдар Ахмадиев. И «Один» — Дмитрий Быков* (власти РФ считают иностранным агентом). После того как он «отоди́нничает», будет 23 часа, тема «Урока литературы» — «Чехов и литература абсурда». Так что слушайте, пожалуйста.

А.К. Всего доброго!