Осенью и зимой прошлого года в связи с подготовкой выставки «Люди хотят знать», посвященной 40-летию выхода «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, мне пришлось много работать в ЦГАЛИ, в фонде Даниила Гранина, с той частью архива, которая связана с созданием «Блокадной книги». Кроме ждущих комментирования и публикации бесценных дневников и воспоминаний ленинградцев, переживших блокаду, хранятся там и письма. Большая часть из них, кроме слов благодарности за книгу, благодарности за сорванную печать молчания (вспомним Ольгу Берггольц, записавшую в дневнике: «О Ленинграде все скрывалось, о нем не знали правды так же, как об ежовской тюрьме»), — содержит повествования о том, что на самом деле происходило в блокированном Ленинграде.

Но письмо, подписанное только двумя инициалами «С. Е.» — стоит наособицу (подписано оно так по вполне понятным причинам: страх перлюстрации, да и просто попадания в третьи руки явной «антисоветчины»). Это письмо, пугающее своей актуальностью, — отклик на публикацию в журнале «Новый мир» № 12 за 1977 первых глав «Блокадной книги».

В своих письмах блокадные люди, рассказывая об опыте смертной зимы 1941−1942 годов, опыте эвакуации, опыте жизни и смерти Ленинграда, — допускали критику действий руководства города в период блокады. Судя по многочисленным оговоркам и проговоркам, понятно, что сознавали они так же, как на самом деле и в послевоенное время относится власть к блокадной памяти горожан («Вы, известные писатели, просто узаконили подвиг простых людей»; «…что же заслужили блокадники? Да ничего. Их вспоминают, когда отмечают День прорыва блокады, День снятия блокады — и все»; «…многое важное осталось за бортом, есть и то, о чем вы не можете говорить по обстоятельствам, от вас не зависящим»; «Возможно, «Блокадная книга» не всем придется по вкусу и даже вызовет того и гляди жестокий обстрел… Не исключаю, что вы услышите и недовольный начальственный рык из какого-нибудь кабинета за смольнинской оградой»; «Вы не поместили воспоминания «сытых», и в частности клиентов столовой № 12… А интересно было бы знать, что они думали, когда видели замерзающих голодных женщин, стариков и детей»)

Однако письмо, о котором сейчас идет речь, иного свойства. Безоглядное, страшное, раскаленное, дышащее неутоленной, сосредоточенной, жаждой правды и возмездия, — оно несправедливо по отношению к авторам книги и адресовано, по сути не им, а тем, о ком Ольга Берггольц записала в октябре сорок первого года: «…я ненавижу фашизм еще больше, во всех его формах, — я жажду его уничтожения — вместе с уничтожением его советской редакции».

В первых же строках письма сказано: «О какой правде идет речь у вас? Об однобокой правде голода, холода, смертей и безропотности людей? Есть и более действительная правда трагедии Ленинграда. На последнюю еще никто не решался. За нее засудят, она тайная». И, несмотря на это «засудят», С. Е. требует полной правды от авторов книги.

Однако, «нападки» С. Е. до известной степени объяснимы. Он не знал и не мог знать, что:

— первая публикация должна была состояться в № 7 «Нового мира» за 1977 год, а сразу в следующем номере планировалось давать продолжение (оно вошло позже в первое издание книги: 1979, М., «Советский писатель»);

— в июне 1977 года публикация была на полгода остановлена Отделом пропаганды ЦК КПСС по записке из Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР (гриф «Секретно»);

— согласно указаниям цензуры, из книги были сделаны десятки изъятий, в частности касающиеся истинного числа умерших голодной смертью ленинградцев;

— согласно указаниям цензуры, в новой редакции текста появилась отдельная глава «Исполнение обязанности», посвященная работе партийных и советских органов власти Ленинграда (в следующих редакциях глава называется «Что можно было сделать»).

Не знал С. Е. и того, что в 1981 году, в № 11 «Нового мира» выйдет Часть вторая «Блокадной книги» (готовая к публикации еще в 1978 году). Не считал нужным принимать во внимание, как приходилось лавировать авторам в условиях жесткой цензуры, чтобы донести до мира хотя бы часть правды о блокаде, рассказанной ее свидетелями («…столько уже написано книг, столько снято кинофильмов, но при этом еще никто и никогда не написал то, что Вы — как жили и умирали в блокаду… И даже уверенности не было, что это когда-нибудь найдет выражение» — из письма Зои Васильевны Блюхер, дочери маршала В. К. Блюхера).

«Вскрывать надо ошибки общие и частные. Надо показать опыт частной и организованной борьбы с безысходностью. Почему мало давалось населению рекомендаций по блокадной жизни специалистами? Почему этим не занимались? Не следует ли отсюда задача собрать и разработать новые рекомендации? <…> Внутренние взаимоотношения у нас не должны больше превращаться во вражеские» — пишет С. Е. Именно так можно было бы определить основной пафос его послания.

Публикуем еще два письма из фонда Д. Гранина в ЦГАЛИ. Они совсем иного свойства. И они тоже — отклики на первую новомирскую публикацию глав из «Блокадной книги». Написаны они в тоне, что называется, «выдержанном», в котором, однако, сквозят и поучительные, и самооправдательные ноты.

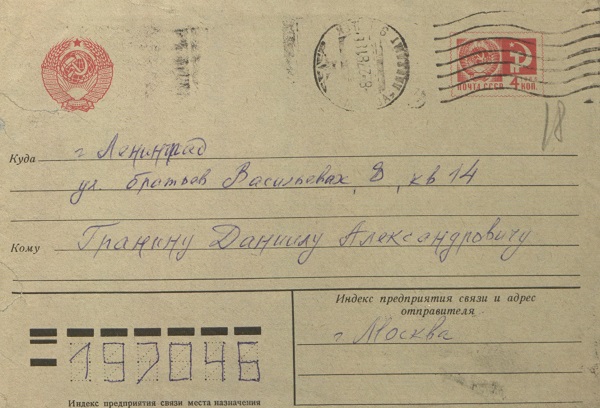

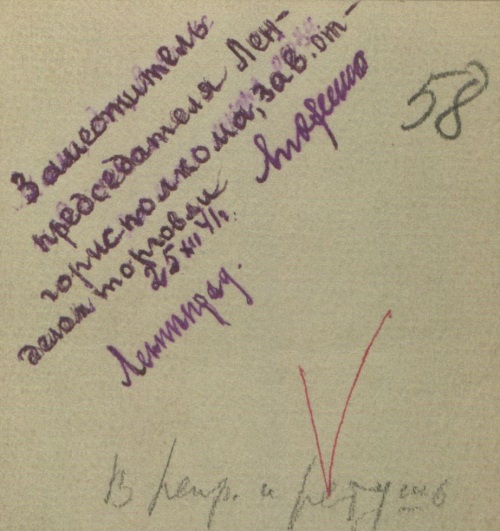

Первое письмо принадлежит И. А. Андреенко (в блокаду — заместитель председателя Ленгорисполкома, зав. отделом торговли). Имя Андреенко часто упоминается в «Блокадной книге»: авторы беседовали с ним, стенограммы этих бесед сохранены в архиве Д. Гранина.

Описанные в книге страдания ленинградцев заставляют Андреенко дать такой комментарий: «…надо иметь в виду, что если бы население осажденного города, из которых большинство работало, получало бы в самый тяжелый период блокады только один хлеб по существовавшим в тот период нормам (250 и 125 г), то все люди умерли бы с голоду. Но этого не случилось, так как и в ноябре, и в декабре 1941 года получали также и другие продукты…»

Самый исчерпывающий ответ на это дают сами ленинградцы, люди, у которых не было возможности питаться в смольнинской столовой № 12 (о которой рассказал авторам книги Г. П. Макогоненко):

«Октябрь и ноябрь, холода, когда уже ничего не стало. Потом дома нашел немножко муки. Потом у меня оказался клей рыбный для грунтовки и несколько бутылочек масла льняного на окне…» (Иван Андреевич Коротков, художник);

«Осенью 1941 года, в конце октября, неожиданно пришел к нам брат. Пришел и принес четыре картошечки. Принес в то время, когда они буквально на вес золота. …Как мы ни отказывались от картошечек, как ни просили взять обратно, он не хотел и слушать нас, он заставил взять их… Мы никак не предполагали, что видим его последний раз (Евдокия Николаевна Глебова, сестра художника Павла Филонова);

«Сто двадцать пять граммов хлеба, которые мы имели в декабре месяце, это был не хлеб. …В музее он уже высох и лежит как что-то нарочно сделанное. А вот тогда его брали в руку, с него текла вода, и он был как глина. И вот такой хлеб — детям…» (Вероника Александровна Опахова, работник санитарной бригады);

«У меня шерсть была, я вязала чулки, повару отдавала. Что было, я все ей давала, а она мне луковичку даст, шелуху отдаст. Из шелухи я делала котлеты картофельные, из дрожжей суп дрожжевой делала. Потом клею мне дали. Из клея сделала студень…» (Ольга Ивановна Московцева, охранник на оборонном заводе);

«Муж у меня на заводе погиб от артобстрела. Пошел туда и не вернулся. Дети во время войны тоже умерли, двое. Начался основательный голод: уже на карточки мы ничего не получали приблизительно с половины декабря» (Наталья Сидоровна Петрушина, почтальон).

Второе письмо принадлежит А. С. Болдыреву, в январе 1942 года он в составе группы уполномоченного ГКО А. Н. Косыгина находился в блокированном Ленинграде.

Из записных книжек Алеся Адамовича: «Болдырев Анатолий Сергеевич — сотрудник Косыгина (на предмет записывания Алексея Николаевича в «Блокадной книге»). …Крайне медленная, вяло организованная эвакуация в начале (июнь — июль). Даже патриотическое движение, все остается, трусы уходят. (Никто не рассчитывал, что так быстро всё…). И когда спохватились, настоящей твердой службы по эвакуации не было создано. Личное мнение Болдырева: Надежда существовала, что фронт будет прорван… Потому даже в октябре, ноябре не были подготовлены эвакопункты. Не был подготовлен транспорт для эвакуации. Не думали, чтобы сохранить подводников, машинистов, шоферов

Болдырев тоже спорит с блокадными людьми Ленинграда: не то увидели, не так поняли. Особенно впечатляет его «спор» с Ольгой Николаевной Писаренко, работавшей на ледовой трассе, которую ленинградцы называли «дорогой смерти» (позже получила название «Дорога жизни»): «В открытых машинах женщин с детьми перевозили крайне редко. Если же это случалось, то все люди усаживались на пол машины, куда были положены, как правило, старые матрасы. Садились плотно, прижимаясь спиной к борту и к друг другу. Так же плотно заполнялся центр машины. В этих условиях ребенок выпасть не мог. Вероятнее всего, что из машин выносили на лед умерших во время пути детей».

Понятно, что А. С. Болдыреву, отвечавшему за эвакуацию, хотелось, чтобы именно так и было. Однако, О. Н. Писаренко непосредственно участвовала в транспортировке истощенных ленинградцев.

«Эвакуация началась во второй половине января. Сперва эвакуировали тяжелораненых. Очень страшной эта эвакуация была. Эвакуировали детей, больных женщин… Это назывался «ценно-драгоценный груз», потому что это живые люди были, истощенные, голодные! Эти люди были настолько страшные, настолько исхудалые, что они были закутаны и одеялами, и платками — чем придется, только бы проехать эту ледовую дорогу. А перед рассветом, когда машины проезжали через Ладожское озеро, шоферы очень мчались, для того чтобы быстрее проехать эти тридцать — тридцать два километра, — перед рассветом мы находили по пять, по шесть трупиков. Это были маленькие изможденные дети. Они уже были мертвыми, потому что представьте: ребенок на полном ходу вылетал из рук матери, он при вылете скользил, ударялся об этот лед… Мы старались узнать — чей это ребенок? Разворачивали, но там ни записки, ничего не было. Это были дети от восьми месяцев до годика, мальчики и девочки… Вы поймите, мать держит ребенка на руках. Допустим, машину тряхнет на ледяном бугре, и у матери от слабости ребенок вылетает из рук. Она же была так слаба: у нее дистрофия чуть ли не третьей степени, может быть, даже третьей. Ее ведь на руках сажали на эти машины, чтобы переправить на Большую землю» (Из «Блокадной книги»)

Итак, три письма из одного архива.

Публикуем с любезного разрешения М. Д. Чернышевой-Граниной.

Публикация и вступление Наталии Соколовской.

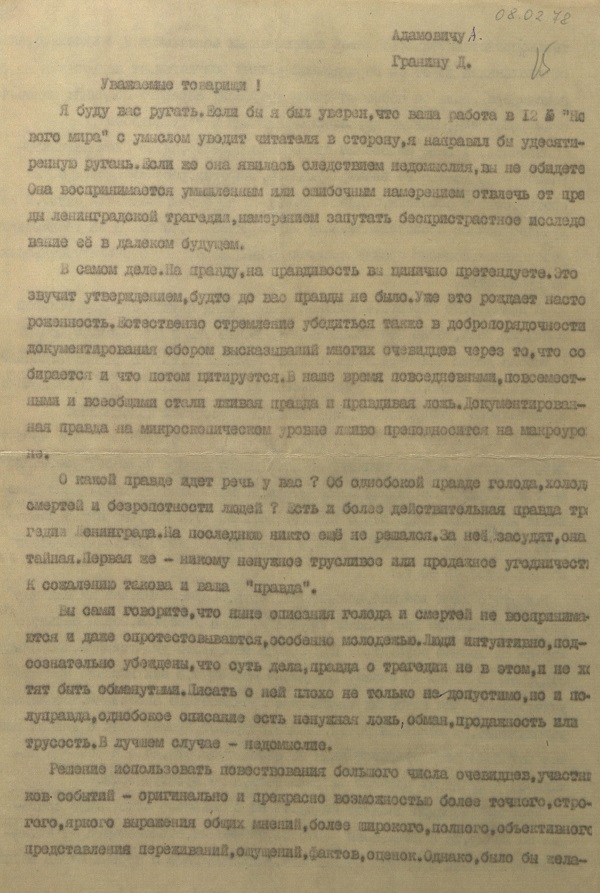

Анонимное письмо Адамовичу и Гранину

Уважаемые товарищи!

Я буду вас ругать. Если бы я был уверен, что ваша работа в 12 № «Нового мира» с умыслом уводит читателя в сторону, я направил бы удесятиренную ругань. Если же она явилась следствием недомыслия, вы не обидитесь. Она воспринимается умышленным или ошибочным намерением отвлечь от правды ленинградской трагедии, намерением запутать беспристрастное исследование ее в далеком будущем.

В самом деле. На правду, на правдивость вы цинично претендуете. Это звучит утверждением, будто до вас правды не было. Уже это рождает настороженность. Естественно стремление убедиться также в добропорядочности документирования сбором высказываний многих очевидцев через то, что собирается и что потом цитируется. В наше время повседневными, повсеместными и всеобщими стали лживая правда и правдивая ложь. Документированная правда на микроскопическом уровне лживо преподносится на макроуровне.

О какой правде идет речь у вас? Об однобокой правде голода, холода, смертей и безропотности людей? Есть и более действительная правда трагедии Ленинграда. На последнюю еще никто не решался. За нее засудят, она тайная. Первая же — никому ненужное трусливое или продажное угодничество. К сожалению, такова и ваша «правда».

Вы сами говорите, что ныне описания голода и смертей не воспринимаются и даже опротестовываются, особенно молодежью. Люди интуитивно, подсознательно убеждены, что суть дела, правда о трагедии не в этом, и не хотят быть обманутыми. Писать о ней плохо не только недопустимо, но и полуправда, однобокое описание есть ненужная ложь, обман, продажность или трусость. В лучшем случае — недомыслие.

Решение использовать повествования большого числа очевидцев, участников событий — оригинально и прекрасно возможностью более точного, строгого, яркого выражения общих мнений, более широкого, полного, объективного представления переживаний, ощущений, фактов, оценок. Однако, было бы желательно представительство людей самых разных социальных принадлежностей от школьников до отцов города, самых разных возрастов, от подростков до пенсионеров. Были бы особенно ценны профессии широкого общения: медицинские работники, милиция, дружинники, ЖАКТовцы и тому подобное.

Извините, но ваше изложение плохое, скороспелое, плохо систематизированное — не только не электризующее, а, напротив, рассеивающее. Язык не соответствует событиям, содержанию. Это — и не бюрократический отчет, и не художественное произведение. Ваши категорические, но вовсе не убедительные утверждения, подмена правды правдоподобием возмущают бесполезностью, если не вредностью.

К примеру. Не новость, а испокон веков голод служил оружием, убийцей в осадах. Жаль, когда это забывается до войны, да и при анализе войны. В гибели людей Ленинграда вы обвиняете фашистов, только фашистов. Опасно назвать это ложью, но это самая настоящая ложь. Именно в ней и заключено предательское угодничество, писательская трусость и недомыслие.

Враг всегда был и всегда будет врагом. Нечего ожидать от него чего-то добропорядочного. Надо ожидать от него всего самого подлого. Хуже, когда враг выявляется из личины благодетеля. Прямолинейно принимая ваше изложение искренним (ведь этого вам хотелось бы?), я получаю право позволить себе объяснить заблуждение, в какое вы вводите читателя (а этого вам не хотелось бы?).

Фашисты с нами воевали, воевали насмерть. Осада, голод как до сих пор еще незапрещенное конвенциями оружие им были известны. Осада большого города не должна осуждаться как оружие массового уничтожения, поскольку современные войны по своему характеру массовые, в них взаимно принято уничтожение даже глубоких тылов, даже гражданского населения. Поголовное уничтожение, не исключая детей, женщин, стариков, применяется с давних войн. Все подобные вещи отвратительны по своей сущности, но они все еще находятся в пределах военной аморальности, а не преступности.

Поэтому очевидно следует начинать не с наивного списывания трагедии на войну, не с обвинения фашистов, обвинения, отвлекающего от истинного объяснения трагедии Ленинграда. Начинать надо с первых шагов войны. Это вынудит вас оглянуться и на более раннее время.

Вы вскользь, всего лишь одной фразой упоминаете, что в июле-августе хотя и было ясна необходимость эвакуировать большую часть населения Ленинграда, убедить людей в этом не удавалось. На этом, однако, требуется остановиться сосредоточенно.

Вывозились производства, учреждения. С ними — работники. А члены их семей в подавляющем большинстве оставались, не поддавались убеждению и пугающей перспективе. Перед райкомами, райисполкомами собирались протестующие против эвакуации митинги. Никакие слова, никакие разъяснения руководителей, авторитетов не действовали. Разберемся, в чем здесь дело.

Вы, как это стало общепринятым, видите здесь любовь к городу, готовность не щадя себя постоять за него, видите патриотизм, героизм. Но вы же пишете, что в городе оставалось 700 тысяч иждивенцев, 400 тысяч детей, много людей старых, что сразу надо было эвакуировать их, около 2 миллионов человек. Неужели вам кажется правдоподобным говорить об их готовности постоять за город, об их героизме? Это было недисциплинированное массовое сопротивление рекомендациям и требованиям властей. Это не было недовольством властью, это было упрямством, недисциплинированностью. Но ему должно быть дано объяснение.

Был велик страх потерять дефицитное жилье, имущество. Главное же объяснение состоит в том, что люди были уверены в быстрой победе, в кратковременности войны, были уверены в полной обеспеченности города и страны всем, что потребуется, в невозможности серьезных никто не верил в возможность неудач, в затяжную войну. Эта вера была сильнее новых слов и убеждений. Она была воспитана, вколочена в головы людей. Поголовное большинство людей ничем не запасалось и не намерено было это делать. Все были удивительно спокойны. Из магазинов товары исчезли в 2−3 дня, вероятно, по распоряжению властей, и лишь отчасти за счет некоторых пожилых людей, имевших опыт лет Первой мировой войны и революции.

Вера в благополучие вселялась даже первыми обращениями правительства, а главное — она длительное время воспитывалась пропагандой нашей мощи, непобедимости, готовности ко всяким невзгодам, обеспеченности всем, умелости всех, разумности и гениальности всего — шапкозакидательства.

Дезориентирующий, убаюкивающий характер пропаганды — серьезная довоенная ошибка, которую надо признать, на которую надо обращать внимание, которая обязывает сделать из нее соответствующие выводы. Это первое, что должно быть понято и отмечено в трагедии Ленинграда. Надо бы понять и то, кто, кроме немцев, был в этом повинен и должен бы был получать не награды, а наказания.

Общая неподготовленность страны к войне касалась и Ленинграда. Враг сумел в короткое время окружить его. Это значит, что система контроля народом боевой готовности страны отсутствовала или была негодной, и ныне она должна быть иной. Это значит также, что виновные в этом, кроме немцев, должны были бы получать не награды, а наказания.

В окруженном Ленинграде вскоре немцами были уничтожены хорошо известные им, как больное место, Бадаевские склады продовольствия. Это расценивается как роковой для Ленинграда факт. И это так. Но можно ли серьезному человеку говорить, что в этом роковом факте виновны немцы? Тысячу раз виновны только руководители города, их убежденность в безответственности и безнаказанности за любые их промахи, за любое безделье. Вы отмечаете, что система снабжения на случай войны не была отработана. Разве они слыхом не слыхивали об осаде как о способе войны? Кто же из добропорядочных руководителей даже в самое безоблачное время не готовит город к осаде и прежде всего запасами продовольствия?

В Бадаевских складах запасы были слишком малые, чтобы определять готовность города к осаде. Они не изменили бы картины. Кто-то, кроме немцев, должен бы получать не награды, а наказания.

Но и это малое наличие продовольствия было уничтожено одним налетом вражеской авиации. Это вина немцев? Или зададимся вопросом, почему им так легко дался этот успех? Кому не известен принцип рассредоточения сил и средств? Кто-то, кроме немцев, должен был бы за его несоблюдение получать не награды, а сесть на одну с ними скамью подсудимых.

После преступного окружения Ленинграда его население было поставлено просто в безвыходное положение. Единственным выбором для него был не героизм, а надежда или смерть, особенно для огромного числа детей и стариков. Да и активное население играло слишком малую роль в судьбе города. Сдать его немцам или не сдать решали войска. Отчасти война была представлена ленинградскими ополченцами. Отчасти работающий Ленинград обеспечивал войска. В этом было место и героизму. Но не в пребывании в городе. Судьбы двух с половиной миллионов блокадных ленинградцев складывают необычайную трагическую картину безнадежности, безвыходности, обреченности, когда побеждала смерть, которой нечего было противопоставить, кроме безразличия к жизни.

Память об этой трагедии, о трагедии, в которую ленинградцы были введены, больше всего требует гарантии и уверенности в невозможности, недопустимости случиться ей где-нибудь и когда-нибудь еще. Вот о чем должно кричать любое повествование об этой трагедии!

Исключение информации об отрицательных явлениях и сторонах нашей жизни по недомыслию стало обычным, даже обязательным. Одностороннее изложение не может быть правдой, оно не заслуживает доверия, оно оскорбляет, унижает, представляет тебя глупцом, ставит в положение глупца. Вы ограничиваетесь голодом. Голод описывается единственной фразой: выдача хлеба дошла до 125 грамм. А ужас не воспринимается, не понимается. Девушка удивлена и заявляет вам, что неделю проживет вовсе без хлеба. Вы просто забыли ей сказать, что кроме 125 грамм глиняного хлеба ничего другого, даже теплой воды практически не давалось. Частые упоминания о карточках на крупу, на молоко для нее равнозначны ее сытости и без хлеба.

Неудачны рубрики. Сильнее будет изложение сторон жизни во времени, показа процесса нарастания трагических событий.

Авторский текст нужен более свободный и по существу. Рассказы людей дают множество фактов, случаев, воспроизводя разносторонность чувств, пониманий. Для полноты и правдивости жизнь надо представлять в ее противоречиях, столкновениях и проявлениях героизма и трусости, преданности и предательства, честности и подлости, возвышенного и низменного, голода и сытости, разорения и обогащения и тому подобного, чем Ленинград был полон и в то время, и обвиняя или оправдывая то или иное, в том или другом человеке.

Вскрывать надо ошибки общие и частные.

Надо показать опыт частной и организованной борьбы с безысходностью. Почему мало давалось населению рекомендаций по блокадной жизни специалистами? Почему этим не занимались? Не следует ли отсюда задача собрать и разработать новые рекомендации?

До сих пор меня потрясает воспоминание о том, как вывозились раненые бойцы по ледовой дороге (я эвакуировался в первых числах декабря 41 г.). В кирзовых сапоженках, в шинеленках они укладывались рядками на голый пол открытых грузовых автомашин. Тут и нетяжело раненые не выносили испытания: умирали от тряски, быстро замерзали на 20−30-градусном морозе. Из 16−20 человек до очередной остановки живыми довозили 2−3. А ведь нетрудно было сообразить закрывать кузова даже шинелями угробленных солдат. Не составляло трудностей завести в кузова автомобильные глушители, нагревающиеся выше 200 градусов. Тепла от них было бы в кузове вполне достаточно.

Внутренние взаимоотношения у нас не должны больше превращаться во вражеские. Очень важно подумать, как этого достигнуть, как заблаговременно держать это под всеобщим контролем.

Напишите так, чтобы люди своевременно могли замечать то, что послужило действительной причиной трагедии Ленинграда.

С уважением, С. Е.

Москва

январь, 78.

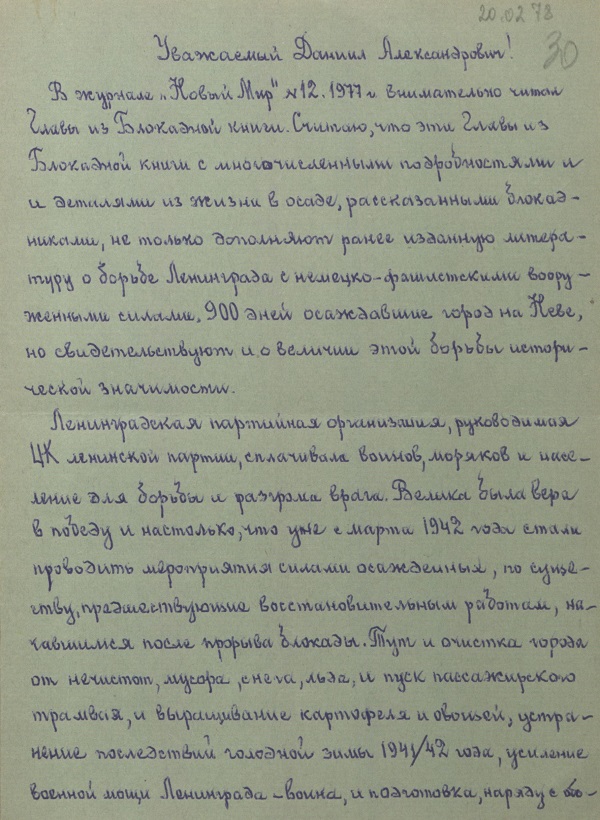

Письмо Андреенко Гранину

Уважаемый Даниил Александрович!

В журнале «Новый мир» № 12 1977 года внимательно читал «Главы из блокадной книги». Считаю, что эти «Главы из блокадной книги» с многочисленными подробностями и деталями из жизни в осаде, рассказанными блокадниками, не только дополняют ранее изданную литературу о борьбе Ленинграда с немецко-фашистскими вооруженными силами, 900 дней осаждавшими город на Неве, но свидетельствуют и о величии этой борьбы исторической значимости.

Ленинградская партийная организация, руководимая ЦК ленинской партии, сплачивала воинов, моряков и население для борьбы и разгрома врага. Велика была вера в победу, и настолько, что уже с марта 1942 года стали проводить мероприятия силами осажденных, по существу, предшествующие восстановительным работам, накатившимся после прорыва блокады. Тут и очистка города от нечистот, мусора, снега, льда, и пуск пассажирского трамвая, и выращивание картофеля и овощей, устранение последствий голодной зимы 1941/42 года, усиление военной мощи Ленинграда-воина, и подготовка, наряду с обороной, к решающим сражениям с врагом.

Рассказчики-блокадники вспоминали то, в чем сами участвовали, что сами видели и что слышали. Происходившее оценивали, и в этой связи возникает необходимость высказать некоторые замечания.

Так, например, Вероника Александровна Опахова в своем воспоминании, в частности, сказала: «…Гостиный двор горел больше недели, и его залить было нечем, потому что водопровод был испорчен, воды не было, людей здоровых не было, у людей уже просто не было сил…» (с. 31).

А вот что писал генерал, начальник местной противовоздушной обороны Ленинграда, Емельян Сергеевич Лагуткин: «…22 сентября в 14 часов 43 минуты вражеские самолеты бомбили центр города. Крупные бомбы разорвались в Гостином Дворе. Здесь погибло более 100 человек, многие были ранены, а десятки людей вдобавок к этому оказались под завалами. На помощь бойцам МПВО Куйбышевского района был направлен резервный аварийно-восстановительный полк. Четверо суток шла беспрерывная борьба за жизнь людей. По лазам им подавали воду и пищу, медикаменты и одежду. Всех, кто был завален, удалось спасти. Руководили спасательными работами начальник отдела штаба МПВО К. Ф. Горшков, начальник МПВО Куйбышевского района П. М. Чистяков, командир полка К. А. Кутин, комбат А. И. Левтеев…» (см.: Пароль — «Победа». Л.: Лениздат, 1969. С. 237).

А Евгений Сергеевич Ляпин (Московский проспект, д. 208, кв. 16), вспоминая о пожаре на Бадаевских складах, в частности, сказал: «…А взглянув на небо, я увидел необычную вещь: шли не отдельные самолеты… движется в определенном, явно рассчитанном, сложном порядке большая масса самолетов… это массовый налет… я увидел растущее большое облако дыма… Стало ясно: это результат появления вражеской авиации. И нам все это потом дорого обошлось. Тогда еще мы о голоде не знали, не думали совершенно. Снабжение по карточкам было хорошее: хлеба давали столько, что съесть его было совершенно невозможно… Так что эта сторона оставалась без внимания. Но, забегая вперед, скажу, что как раз поражение и в общем уничтожение этого склада — оно стоило жизни многим жителям» (с. 48−49).

Вот как об этом пожаре, возникшем 8 сентября 1941 года в результате налета фашистской авиации, писал Емельян Сергеевич Лагуткин: «…Особенно сильный пожар возник на Бадаевских складах… Горели деревянные складские строения. До 50 специальных машин и 110 пожарных стволов были введены в действие. Части МПВО, воска гарнизона и население — множество людей — боролись с огнем. Однако лишь через 4 часа 40 минут удалось несколько сбить пламя, приостановить его дальнейшее распространение» (см.: Пароль — «Победа». Л.: Лениздат, 1969. С. 236).

Погибло тогда от огня: 3 тысячи тонн муки, или полуторасуточный расход, и около 700 тонн сахара-рафинада, или трехсуточный расход. Естественно, что эта сгоревшая мука и сгоревший сахар очень пригодились бы, когда положение с обеспеченностью продовольствием войск Ленинградского фронта, Краснознаменного Балтийского флота и населения Ленинграда, по складывавшейся в то время обстановке, стало очень обостряться. Тогда было немало разговоров о гибели большого количества продовольствия, следствием чего якобы и явился последующий голод. Евгений Сергеевич не называет количества сгоревшего продовольствия, а вот Т. А. Жданова в своей брошюре «Крепость на Неве» утверждала о гибели на Бадаевских складах такого количества продовольствия, которого могло бы хватить по крайней мере на три с лишним года для всего населения Ленинграда. Следовательно, то, что «врезалось в душу» Вероники Александровны и Евгения Сергеевича о Гостином Дворе и Бадаевских складах, грешит с действительностью. Они правы только в одном: что в результате налета авиации врага эти объекты горели.

Несколько о донорах… А донорам давали что-нибудь еще, кроме хлеба? М. А. Шелыванова отвечает: «Вы знаете, в это время ничего не давали… Тогда — весь сорок первый год ничего больше не давали, только карточку хлебную рабочую…» (с. 122).

Недостаток крови для переливания задерживал выздоровление раненых воинов, а бывало и так, что жизнь раненого не обеспечивалась, несмотря на самоотверженную работу врачей, медицинских сестер и обслуживающего персонала. При голодной норме питания дача крови сопряжена была с ухудшением здоровья донора.

Возникший вопрос рассматривался у Андрея Александровича Жданова. И тогда решили: с 9 декабря 1941 года к обычному пайку доноров добавить 200 граммов хлеба, 30 граммов жиров, 40 граммов мяса, 25 граммов сахара, 30 граммов консервированной рыбы, пол-яйца на день. При такой добавке донор без ущерба для здоровья мог давать кровь два раза в квартал.

«26 мая 1942 г. Плохо здоровье академика физиолога Ухтомского… Здоровье академика Крачковского все время колеблется, как пламя свечи… На днях у него был консилиум. Его взяли под наблюдение лучшие врачи города» (с. 152).

В свое время немало ученых отказались эвакуироваться из Ленинграда. Оставшимся в осажденном городе, как и всему населению Ленинграда, пришлось переживать невзгоды тяжелой блокады. Далеко не все из оставшихся ученых могли пережить эти наитягчайшие лишения — голод, холод. Об этом стало известно А. А. Жданову. Андрей Александрович Жданов, рассмотрев представленный ему список ученых, направил его в отдел торговли Ленгорисполкома с указанием о таком дополнительном выделении продуктов питания к пайку ученых, чтобы они сохранили здоровье. Это мною и было выполнено через магазин-гастроном № 1, где директором была Мария Ивановна Иванченко, сумевшая вместе с коллективом качественно и своевременно обслуживать ученых.

«Ученые города изыскивали возможность изготовить какие-то полноценные заменители продуктов, чем-то помочь населению» (с. 92).

В связи с этим вспоминается мне один из примеров об оказании помощи населению учеными. Так, группа специалистов, во главе с заведующим кафедрой гидролизного производства Лесотехнической академии профессором Василием Ивановичем Шарковым, внесла предложение о разработке технологической схемы гидролиза целлюлозы, используемой в производстве на бумажных фабриках, о превращении этой целлюлозы в пищевой продукт. Ленинградский городской комитет партии и Ленгорисполком одобрили и поддержали это предложение ученых. Были созданы необходимые условия, в частности институты, работавшие по превращению целлюлозы — древесины в пищевую целлюлозу, а затем и предприятия, изготовлявшие ее, пользовались электроэнергией без ограничения (в то время с электроэнергией было очень трудно). Технологическая схема гидролиза целлюлозы была разработана, и производство пищевой целлюлозы возложили на завод гидролизного спирта и пивоваренный завод «Степан Разин». Пищевая целлюлоза с конца ноября 1941 года стала поступать на хлебозаводы. Использовалась эта целлюлоза как примесь в хлеб от 5 до 10 процентов. Из этой же целлюлозы по разработанной специалистами технологической схеме изготовляли дрожжи и дрожжевое молоко.

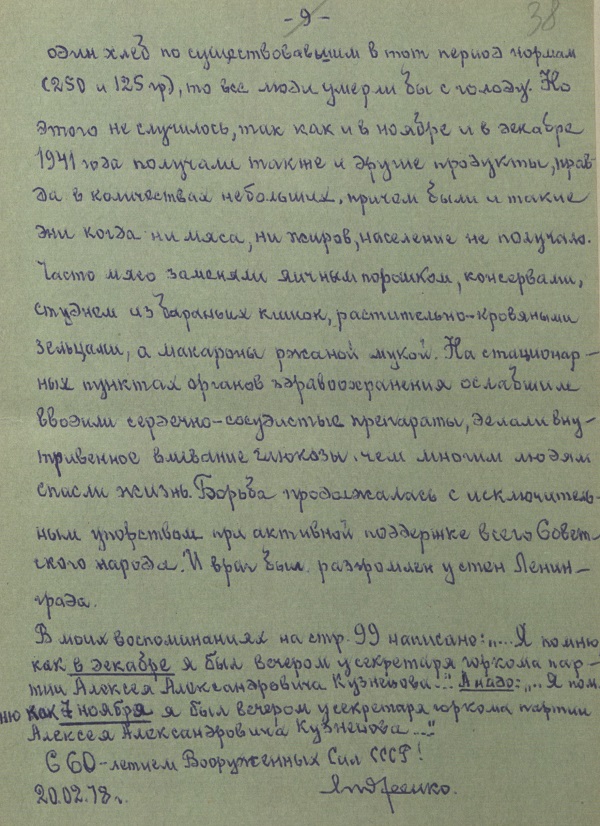

«…Граммами хлеба измерялись в те дни шансы и надежды человека выжить, дождаться неизбежной победы. И какие драмы — видимы и невидимые — разыгрывались ежедневно вокруг кусочка хлеба (ведь он был мерой жизни и смерти)…» (с. 70−71). Однако надо иметь в виду, что если бы население осажденного города, из которых большинство работало, получало бы в самый тяжелый период блокады только один хлеб по существовавшим в тот период нормам (250 и 125 г), то все люди умерли бы с голоду. Но этого не случилось, так как и в ноябре, и в декабре 1941 года получали также и другие продукты, правда, в количествах небольших, причем были и такие дни, когда ни мяса, ни жиров население не получало. Часто мясо заменяли яичным порошком, консервами, студнем из бараньих кишок, растительно-кровяными зельцами, а макароны — ржаной мукой. На стационарных пунктах органов здравоохранения ослабшим вводили сердечно-сосудистые препараты, делали внутривенное вливание глюкозы, чем многим людям спасли жизнь. Борьба продолжалась с исключительным упорством при активной поддержке всего советского народа. И враг был разгромлен у стен Ленинграда.

В моих воспоминаниях на стр. 99 написано: «…Я помню, как в декабре я был вечером у секретаря горкома партии Алексея Александровича Кузнецова…» А надо: «…Я помню, как 7 ноября я был вечером у секретаря горкома партии Алексея Александровича Кузнецова…»

С 60-летием Вооруженных сил СССР!

Андреенко

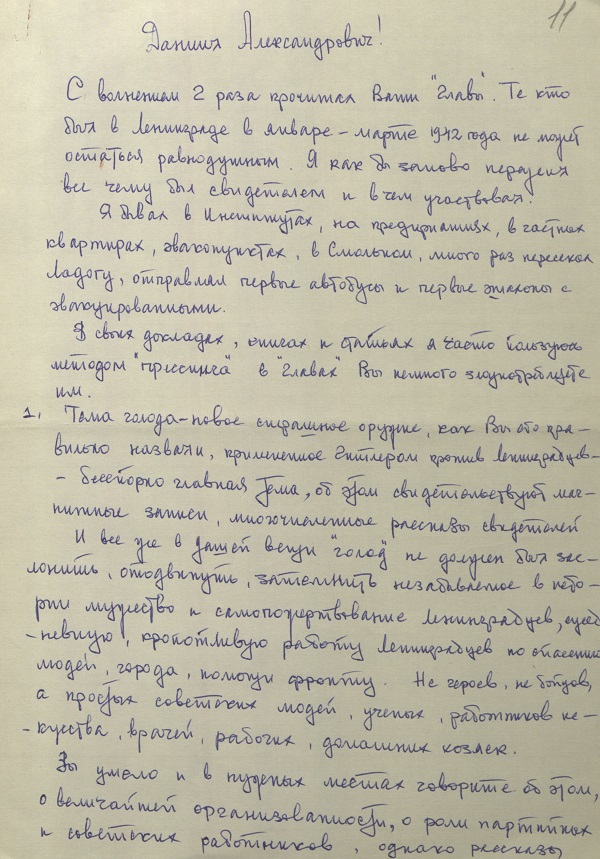

Письмо Болдырева Гранину

Даниил Александрович!

С волнением 2 раза прочитал Ваши «Главы». Те, кто был в Ленинграде в январе-марте 1942 года, не может остаться равнодушным. Я как бы заново пережил все, чему был свидетелем и в чем участвовал.

Я бывал в институтах, на предприятиях, в частных квартирах, эвакопунктах в Смольном, много раз пересекал Ладогу, отправлял первые автобусы и первые эшелоны с эвакуированными.

В своих докладах, книгах и статьях я часто пользуюсь методом прессинга, в «Главах» Вы немного злоупотребляете им.

Тема голода — новое страшное оружие, как Вы это правильно назвали, примененное Гитлером против ленинградцев, — бесспорно главная тема, об этом свидетельствуют магнитные записи, многочисленные рассказы свидетелей.

И все же в вашей вещи «голод» не должен был заслонить, отодвинуть, затемнить незабываемое в истории мужество и самопожертвование ленинградцев, ежедневную, кропотливую работу ленинградцев по спасению людей, города, помощи фронту. Не героев, не бойцов, а простых советских ученых, работников искусства, врачей, рабочих, домашних хозяек.

Вы умело и в нужных местах говорите об этом, о величайшей организованности, о роли партийных и советских работников, однако рассказы о голоде часто повторяют друг друга, не освещают какой-то новой стороны этого страшного бытия и поэтому некоторым кажутся навязанными и в какой-то мере отталкивают.

2. В такой сложной вещи, где Вы обнажаете правду, где Вы правильно отбросили «литературщину» и пользуетесь языком свидетелей для того, чтобы 900 блокадных дней не были забыты, чтобы об этой правде знали люди, чтобы это прочно вошло в историю, недопустимы сомнительные факты.

Вот некоторые замечания:

Стр. 52, первый абзац — замечания в тексте.

Стр. 63−64 — Та часть рассказа Л. А. Ман<др>ыкиной, где она говорит о похоронах матери на Волковском кладбище, малоправдоподобна.

Дело в том, что мерзлую землю «копать» нельзя. В декабре-январе 41−42 г. стояли сильнейшие морозы, и земля уже глубоко промерзла, а в марте самая большая глубина промерзания (лопаются трубы в марте), поэтому могилу в такой земле могли бы выдолбить лопатами и кирками 2−3 сильных мужчины.

Стр. 67, абзац 1−3 — Такой случай кратковременный мог быть. Однако надо учитывать, что проруби, люки, откуда население брало воду, было под контролем райисполкомов, сандружины

Те, кто критикует главы из «Блокадной книги», обязательно упоминают это место главы, называя его «дешевой сенсацией».

Видимо, это место лучше убрать.

Стр. 75−126 — сопоставьте текст и посмотрите замечания в тексте на стр. 126 + опилки в хлеб не добавляли.

Стр. 76 — есть танковый жир нельзя. Я советовался с специалистами-танкистами. Для смазки различных частей танка применялись: солидол, нигрол, калипсоль — это все несъедобные продукты перегонки нефти.

Стр. 137 — Ладога замерзла в середине ноября. Баржи были поставлены на прикол 10 ноября. Последние корабли пробились к Осиновцу 4 декабря 1941 г.

Стр. 138. Соображение всеми уважаемой и, безусловно, правдивой О. Писаренко о том, что дети вылетали из рук матерей, ехавших машинах, на лед, малодостоверны.

В открытых машинах женщин с детьми перевозили крайне редко. Если же это случалось, то все люди усаживались на пол машины, куда были положены, как правило, старые матрасы. Садились плотно, прижимаясь спиной к борту и к друг другу. Так же плотно заполнялся центр машины. В этих условиях ребенок выпасть не мог. Вероятнее всего, что из машин выносили на лед умерших во время пути детей.

Ваш материал настолько значимый, настолько вкусный, как документ, как подлинные факты истории, что он должен быть абсолютно достоверен.

Главы разбиты на подзаголовки: Засланный в город (подзаголовок не понятен); Блокадный быт; На работе

Наверное, было бы лучше, четче, если бы подзаголовки были бы более дробные: хлеб, тепло, вода, свет и обязательно «психика».

Если с последним согласны, могу прислать 2−3 стр.

Не думайте, что я придираюсь.

С уважением, А. Болдырев

27. II.78