Высший закон

Понятие торе — закона — появляется в древнетюркских источниках ещё в 8 веке. Для монгольских народов это был свод правил, подаренных людям Небом. Их нельзя было менять или дополнять. Правители могли лишь транслировать своим подданным нормы этого закона, но не служить его источниками. Соблюдение торе обеспечивало племенам и государствам процветание и благополучие. Нарушение каралось высшими силами.

Этот многовековой порядок нарушил Чингисхан. Упрочив свою власть в достаточной степени, чтобы никто не рискнул оспаривать его статус потомка небожителей, полководец начал издавать собственные указы. Таким образом, его высказывания стали ещё одним источником монгольского средневекового права, получившим название «яса». Вслед за Чингисханом право на установление законов получили и его потомки.

Параллельно существовали гражданские правила и обычаи — у каждого народа свои. Они не регулировались на государственном уровне, за их соблюдением следили местные правители. Монголы не стремились навязать покорённым народам свои порядки, а напротив, перенимали некоторые традиции от государств, с которыми тем или иным образом взаимодействовали.

В этой многосоставной системе Монгольской империи ярлыки занимали далеко не самое значимое место. Если ясы издавались по наиболее серьёзным государственным вопросам, то ярлыки посвящались делам сиюминутным или частным. Чаще всего это были либо административные распоряжения, либо жалованные грамоты. Правом на издание ярлыков обладали только верховные правители, облечённые всей полнотой власти и не подчиняющиеся никакому другому сюзерену.

Ордынские ярлыки

Пока Золотая Орда была лишь одним из улусов в составе Монгольской империи, её ханы не обладали суверенной властью и, соответственно, правом на собственные ярлыки. Первым эту привилегию получил Батый, внук Чингисхана, ставший официальным соправителем великого хана Монке. Следующим взял это право его внук, Менгу-Тимур, который принял ханский титул и провозгласил независимость Золотой Орды. При этом ни Менгу-Тимур, ни его наследники на титул великих ханов не претендовали. В монгольской правовой системе это означало, что золотоордынские правители не могли издавать собственные ясы или исправлять уже имеющиеся. Выходом из этой юридической проблемы стали как раз ярлыки. Формально они обладали меньшим авторитетом, чем ясы, но в реалиях Орды фактически стали новым и основным источником права.

У этой системы были свои минусы. Ясы передавались из поколения в поколение, и монголы относились к ним с большим почтением. Ярлыки действовали только в течение жизни правителя, их подписавшего. Новый хан при вступлении на трон должен был подтвердить указы своего предшественника, в противном случае они теряли свою силу. В то же время эта особенность делала правовую систему Орды более гибкой, позволяя оперативнее реагировать на вызовы текущего дня.

Ярлыки обязательно адресовались нижестоящим лицам. С их помощью ханы наделяли полномочиями своих чиновников и вассальных правителей, регулировали торговые отношения внутри страны и за её пределами, устанавливали налоги, назначали таможенные пошлины, проводили денежные реформы, жаловали льготы, наделяли индивидуальными правами и определяли границы обязанностей, дарили земли. Так что русскими княжествами дело не ограничивалось. Напротив, в самой Орде ярлыки использовались несравнимо активнее и шире.

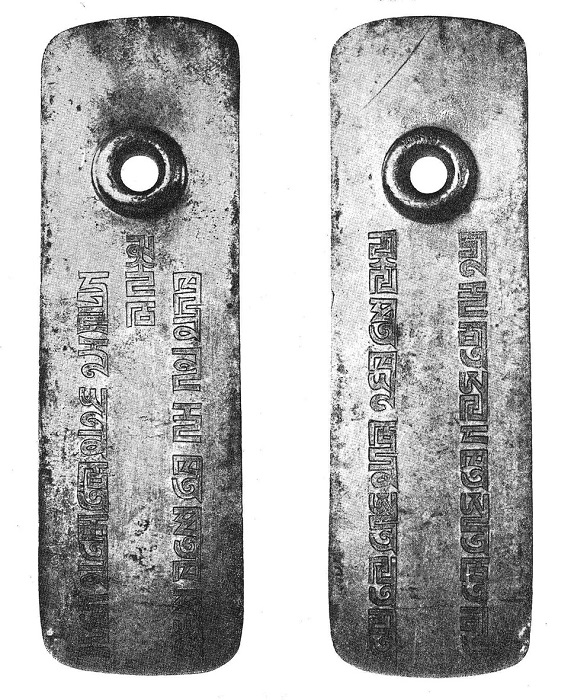

В большинстве случаев ярлык представлял собой лист или несколько скреплённых друг с другом листов бумаги, на которых чёрными чернилами был начертан указ хана. Некоторые особенно важные места в тексте выделялись красным или золотым. Для таких документов была характерна чёткая структура, отсутствие которой делало бумагу не завершённой юридически. Также ярлык обязательно сопровождали печати и пайцза — пластина из золота, серебра, меди или дерева с рисунком и надписью, демонстрировавшая волеизъявление хана.

«То, что сделал предъявитель сего…»

Сразу следует уточнить, что ханские ярлыки получали не только князья. До наших дней дошло несколько грамот, выданных митрополитам русской церкви. Эти документы защищали православных священников от любых гонений на веру, освобождали их от налогов, а также давали другие льготы и полномочия. Также есть все основания утверждать, что свои ярлыки получали русские и иностранные торговцы, дипломаты и ордынские чиновники, отправленные на Русь с каким-то поручением.

Согласно летописям, среди русских князей первым ярлык получил Ярослав Всеволодович Владимирский. В 1243 году он единственный выполнил требование Батыя явиться с личным визитом, за что получил от хана «стареишиньство в всем Руском языце». Через несколько лет двое других наиболее влиятельных князей были вынуждены посетить Орду. Даниил Романович Галицкий прибыл в ставку Батыя в 1245 году и успешно подтвердил право на владение своими землями. А вот визит Михаила Всеволодовича Черниговского в 1246 году не был так успешен. Князь отказался поклониться идолу, монголы сочли это опасным нарушением ритуала и убили его, дабы не разгневать высшие силы. Впрочем, исследователи сходятся на том, что это стало лишь поводом для расправы.

В дальнейшем все русские правители должны были получать от монгольского хана ярлык на княжение. Для этого необходимо было совершить долгое путешествие в ханскую ставку и преподнести богатые подарки.

Ни одного ярлыка, выданного русским князьям, не сохранилось. Но, опираясь на ярлыки, выданные ханами другим своим вассалам и дошедшие до наших дней, можно предположить содержание этих грамот. Вероятно, там были прописаны основания для восшествия на престол именно этого наследника, его финансовые обязательства и требование либо самостоятельно наносить регулярные визиты хану, либо посылать кого-то из родственников или приближённых. Скорее всего, в тексте также было предостережение от неповиновения, обращённое как к князю, так и ко всем остальным подданным. Таким образом, документ не только подтверждал вассальную зависимость русских правителей от Золотой Орды, но и регулировал выплату дани, к которой монгольские государства относились очень серьёзно. Он же служил гарантией безопасности: за нападение на территории, подчиняющиеся носителю ярлыка, монгольским племенам грозило серьёзное наказание.

Получив ярлык, князь отправлялся обратно в свои земли. Сопровождал его ханский посол, задачей которого было удостовериться, что утверждённый Ордой правитель получил всеобщее признание и всю полагающуюся ему полноту власти. Если в дальнейшем князь пренебрегал своими обязанностями, хан отправлял на Русь уполномоченного с вооружённым отрядом, который должен был вернуть заблудшего вассала на путь истинный.

При этом за исключением вопросов, регулируемых ярлыком, — вроде признания статуса великого князя другими князьями, подчинения Орде и выплаты дани — русские правители сохраняли за собой всю полноту власти. Нет свидетельств о монгольском вмешательстве в большинство сфер общественной жизни Руси. Экономические, земельные, торговые, семейные и уголовные вопросы решались в соответствии с местными традициями и законами.

Вероятно, обстоятельства могли сложиться иначе. Ряд исследователей полагает, что в первые годы после монгольского завоевания Батый, видя, что русские князья не настроены на сотрудничество, начал ставить на их земли своих наместников. Эти чиновники подчинялись напрямую хану и его указам, и если бы такая ситуация продлилась дольше, монгольское право вытеснило бы древнерусские законы. Однако князья быстро оценили перспективы наместничества и начали сами ездить к хану за ярлыками.

Калита и Орда

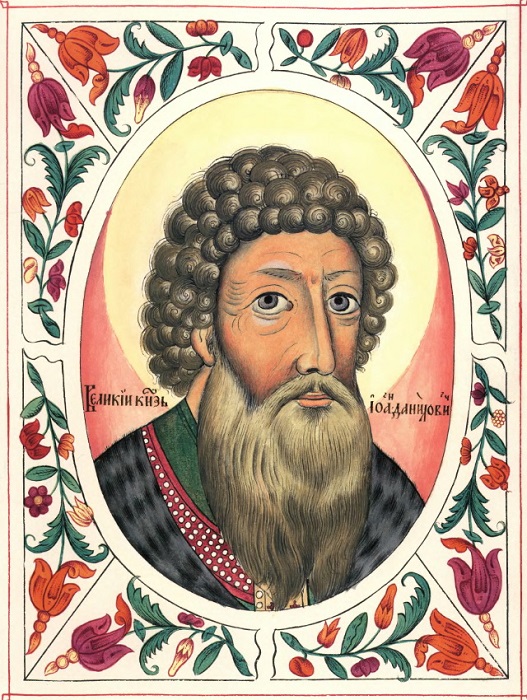

С середины 14 века большинство русских правителей были избавлены от поездок в Орду. Обязанность получать ярлыки сохранилась только для великих князей. Вероятно, это делало их своего рода посредниками между остальными князьями и монголами. Такое положение вещей умело использовал Иван Калита.

Иван Данилович вообще в Орде был частым гостем. Впервые он поехал туда ещё в 1320 году, будучи соправителем старшего брата Юрия, и провёл при ханском дворе около двух лет. Существуют предположения, что результатом этого затянувшегося визита стала передача Калите нижегородского и московского княжения. Вторая — и вскоре после неё третья — поездка состоялась после убийства Юрия. По требованию хана Узбека Иван вместе с другими князьями сопровождал монгольскую армию в карательном походе на взбунтовавшихся тверичан. Операция прошла успешно, и хан отблагодарил Калиту ярлыком на великое княжение.

Было это одним из пунктов документа или инициативой снизу, но Калита взял на себя сбор дани не только с подвластных ему земель, но и с окрестных княжеств. При этом он совершенно не чурался жёстких методов. Он требовал дань даже в тяжёлые голодные времена, а в случае отказа брал причитающееся силой. Собранные средства он сам передавал хану — хотя некоторые исследователи полагают, что часть из них оседала в московской казне. Результатом этой проордынской политики стал период относительного спокойствия: около сорока лет монгольские отряды не тревожили русские земли.

Упадок Золотой Орды

С середины 15 века летописи перестают упоминать о выдаче ярлыков. Вероятно, Золотая Орда к тому моменту достаточно ослабла, чтобы русские князья отказались от необходимости подтверждать право на престол у обессилевшего сюзерена. Впрочем, у самих монголов ярлыки по-прежнему были в ходу. После распада Золотой Орды Крымское ханство объявило себя её преемником, унаследовав в том числе и юридическую традицию. Правда, в Крыму эти документы постепенно обесценивались. Если в прежние времена право издавать ярлыки принадлежало только ханам, то со временем такую возможность получили их братья, наследники и жёны.

А русские князья, выйдя из зависимости от Орды, от полезного опыта отказываться не спешили и использовали взятые из ярлыков формулы в собственных грамотах, в том числе в посланиях к татарским правителям, ставшим вассалами русских великих князей.