Основной вопрос, неизбежно встающий сегодня, когда речь заходит о русском авангарде, это вопрос о том, как соотносятся между собой революции художественная и политическая. Был ли русский авангард соучастником, сопродюсером Октябрьской революции? И если да, то может ли он стать источником вдохновения и образцом для современных художественных практик, пытающихся преодолеть границы арт-мира, обрести политическое измерение, изменить доминирующие политические и экономические условия человеческого бытия, встать на службу политической или социальной революции или, по крайней мере, способствовать политическим и социальным переменам?

В наши дни политическая роль искусства обычно понимается двояко: искусство должно критиковать господствующую экономическую, политическую и художественную систему и мобилизовать публику с целью изменения этой системы в соответствии с неким утопическим проектом. Если мы обратимся к первой, дореволюционной, волне русского авангарда, то обнаружим, что она не отвечает ни одному из этих условий. Чтобы критиковать что-то, нужно это что-то воспроизвести, то есть представить вместе со своей критикой предмет этой критики. Однако русский авангард отрицал мимесис. Супрематизм Малевича можно назвать революционным, но его трудно назвать критическим. Столь же антимиметический и, следовательно, некритический характер имела и звуковая поэзия Алексея Кручёных.

Партиципация тоже была чужда этим 2 наиболее радикальным практикам русского авангарда, поскольку звуковая поэзия или картины с изображением квадратов и треугольников — не самые привлекательные для широкой публики виды художественной практики. Они не могут мобилизовать массы во имя политической революции. Массовая мобилизация достижима лишь путём привлечения современных массмедиа: прессы, радио и кино, поп-музыки и революционной дизайн-продукции, вроде плакатов и лозунгов, а также социальных медиа — YouTube, Facebook и Twitter. Между тем в дореволюционный период художники-авангардисты не имели доступа к таким медиа, пусть даже скандалы, вызванные их деятельностью, время от времени освещались прессой.

Часто, говоря о русском революционном авангарде, имеют в виду авангардные движения 1920-х годов, что некорректно, поскольку в двадцатые годы русский авангард уже вступил в свою постреволюционную фазу. С одной стороны, он продолжал развивать художественные практики, сложившиеся ещё до революции, а с другой — работал в условиях постреволюционного советского государства, созданного после Октябрьской революции и Гражданской войны, при поддержке и под контролем этого государства. Русский авангард данного периода невозможно назвать революционным в обычном смысле этого слова, потому что он в это время не выступал против сложившегося статус-кво, против политических и экономических структур советской власти. По отношению к постреволюционному советскому государству и постреволюционному порядку вещей авангард занимал не критическую, а аффирмативную позицию. В сущности, это было конформистское искусство. Только русский дореволюционный авангард можно считать релевантным для современной ситуации, которая очевидным образом не похожа на ситуацию после социалистической революции. Поэтому, ведя разговор о революционном характере русского авангарда, стоит сконцентрировать внимание на фигуре Казимира Малевича как самого радикального представителя предреволюционного авангарда.

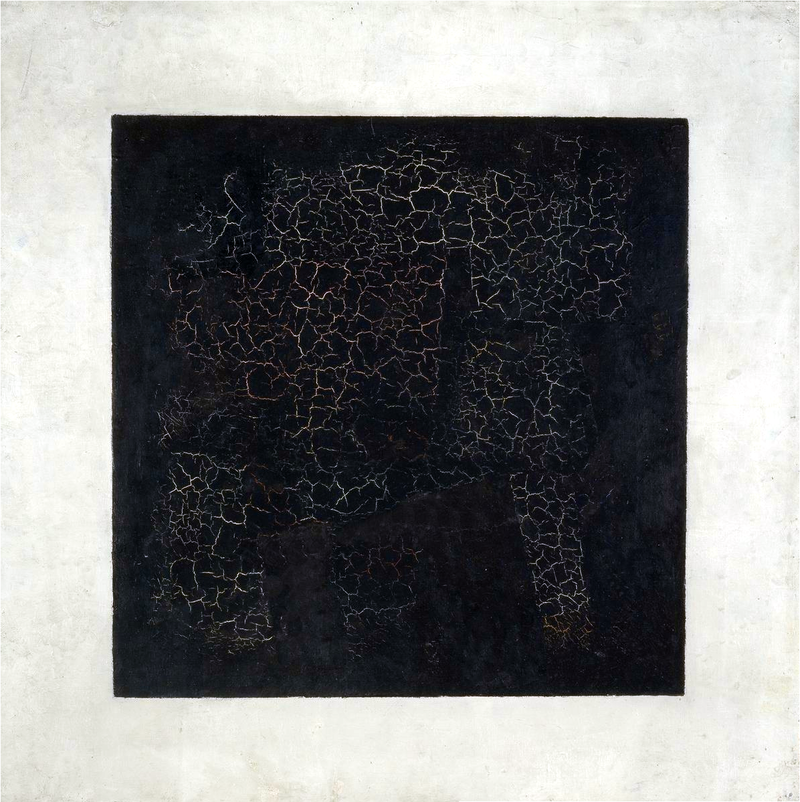

Как я уже сказал, в искусстве дореволюционного русского авангарда, в том числе в работах Малевича, мы не находим тех характеристик, которые привыкли искать сегодня, когда говорим о критическом, политически ангажированном искусстве, способном мобилизовать массы во имя революции и тем самым способствовать изменению мира. Возникает подозрение, что знаменитый «Чёрный квадрат» не имеет отношения ни к какой социальной и политической революции, — что это художественный жест, смысл которого следует искать исключительно в пространстве искусства. Однако я считаю, что, хотя «Чёрный квадрат» и не был активным революционным жестом в смысле критики существующего политического режима или призыва к его революционному свержению, он был революционен в гораздо более глубоком смысле этого слова. Ведь что такое революция? Это не процесс построения нового общества (такова цель постреволюционного периода), а, скорее, радикальное разрушение существующего общества. Однако принять такое разрушение психологически нелегко. Мы склонны оказывать сопротивление силам разрушения, склонны с ностальгией и сожалением относиться к нашему прошлому и, возможно, с ещё большим сожалением — к нашему настоящему, которому грозит исчезновение. Русский авангард, равно как и весь ранний европейский авангард, был мощным лекарством от подобных сожалений. Он принимал и приветствовал полное разрушение всех традиций европейской и русской культуры — традиций, имевших ценность не только для представителей образованных классов, но и для всего населения этих стран.

Самым радикальным жестом такого принятия был «Чёрный квадрат». Он провозгласил конец любой культурной ностальгии, любой сентиментальной привязанности к культуре прошлого. «Чёрный квадрат» был подобен открытому окну, через которое революционные духи радикального разрушения могли проникнуть в пространство культуры и сжечь её дотла. Хорошим примером антиностальгических настроений самого Малевича служит короткий, но важный текст под названием «О музее» (1919). В это время советская власть, опасаясь, что музейные и частные коллекции искусства будут уничтожены в результате Гражданской войны, общего развала государственных институтов и экономического упадка, пыталась спасти и защитить эти коллекции. В своём тексте Малевич выступает против промузейной политики советской власти, призывая её отказаться от этих попыток, поскольку уничтожение художественных коллекций открывает путь для истинного, живого искусства. Он, в частности, пишет: «Жизнь знает, что делает, и если она стремится разрушить, то не нужно мешать, — так как в помехе мы преграждаем путь новому представлению в себе зарождённой жизни. Современность изобрела крематорий для мёртвых, а каждый мёртвый живее слабо написанного портрета. Сжегши мертвеца, получаем 1 гр. порошку, следовательно, на одной аптечной полке может поместиться тысячи кладбищ». Далее Малевич приводит конкретный пример того, что он имеет в виду: «Цель [этой аптеки. — Б. Г.] будет одна, даже если будут рассматривать порошок Рубенса, всего его искусства — в человеке возникнет масса представлений, может быть, живейших, нежели действительное изображение (а места понадобится меньше)».

Таким образом, Малевич предлагает не сохранять произведения искусства, а позволить им погибнуть, не испытывая по этому поводу никаких сентиментальных чувств и сожалений. Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. Это полное согласие с разрушительной работой времени на первый взгляд кажется нигилистическим. По словам самого Малевича, основой его искусства является ничто. Однако в действительности это несентиментальное отношение к искусству прошлого основывается на вере в неразрушимость искусства. Авангард первой волны позволял вещам и, в частности, произведениям искусства уходить в небытие, поскольку верил, что нечто всегда остается. И он стремился найти то, что остается независимо от любых попыток человека приостановить разрушительный ход времени.

Авангард часто связывается с понятием прогресса — в особенности прогресса технического. Но правильнее было бы сказать, что авангард ставил следующий вопрос: как может искусство продолжать существование в условиях перманентного разрушения культурной традиции и привычного мира, которое характерно для современной эпохи с её техническими, политическими и социальными революциями? Или, выражаясь иначе: как воспрепятствовать разрушительному действию прогресса? Как создать искусство, способное избежать постоянного изменения, — искусство атемпоральное, трансисторическое? Авангард не стремился создавать искусство будущего — он хотел создавать искусство транстемпоральное, на все времена. Нам постоянно говорят, что нужно меняться, что наша цель (в том числе в искусстве) — изменить статус-кво. Но дело в том, что изменение — это и есть наш статус-кво. Постоянные перемены — наша единственная реальность. Мы живём в тюрьме перманентных перемен. Чтобы изменить статус-кво, нам необходимо изменить само изменение — бежать из тюрьмы перемен. Истинная вера в революцию парадоксальным (а может быть, не таким уж и парадоксальным) образом предполагает убеждённость, что революция не способна на тотальное разрушение, что даже после самой грандиозной исторической катастрофы всегда что-то сохраняется. Только такая убеждённость делает возможным полное принятие революции, характерное для русского авангарда.

В своих текстах Малевич часто говорит о материализме как о предельном горизонте своего искусства и философии, понимая под материализмом невозможность стабилизировать какой бы то ни было художественный образ в процессе исторических трансформаций. Снова и снова он доказывает, что нет никакого изолированного, защищённого метафизического или спиритуального пространства, способного стать убежищем для образов, наделить их иммунитетом против деструктивных сил, действующих в материальном мире. Судьба искусства ничем не отличается от судьбы всех прочих вещей. Всё в этом мире обречено на ветшание, распад и исчезновение в потоке неконтролируемых материальных сил и процессов. Исходя из этого, Малевич говорит об истории новейшего искусства, начиная от Сезанна, кубизма, футуризма и заканчивая супрематизмом, как об истории прогрессирующего разложения и разрушения традиционного художественного образа, родившегося в Древней Греции и затем развивавшегося в искусстве Средневековья и Ренессанса. Возникает вопрос: что же может устоять перед этой непрерывной разрушительной работой?

Ответ Малевича на этот вопрос довольно убедителен: образ, выдерживающий разрушительную работу, — это образ самого разрушения. Малевич предпринимает самую радикальную редукцию образа (вплоть до «Чёрного квадрата»), предвосхищающую столь же радикальное разрушение традиционного образа материальными силами и неумолимым течением времени. Малевич приветствует любое разрушение искусства — в прошлом, настоящем или будущем, поскольку акт такого разрушения неизбежно порождает образ разрушения. Разрушение не может разрушить собственный образ. Конечно, Бог в состоянии уничтожить мир так, чтобы от него не осталось ни следа, потому что Бог создал этот мир из ничего. Но если Бог мёртв, то акт разрушения без видимых следов, без образа разрушения невозможен. При этом акт радикальной художественной редукции позволяет предвосхитить в настоящем образ грядущего разрушения — образ по сути антимессианский, поскольку он демонстрирует, что конец света никогда не наступит, что никакая божественная, трансцендентальная, метафизическая сила не остановит действия материальных сил. Смерть Бога означает, что никакой видимый образ нельзя полностью стабилизировать, но она означает также, что его нельзя и до конца уничтожить.

Однако что произошло с редукционистскими образами раннего авангарда после победы Октябрьской революции, в условиях постреволюционного советского государства? Любая постреволюционная ситуация глубоко парадоксальна по своей сути, ведь, пытаясь продолжить революционный импульс, сохранить верность революционному событию, мы невольно рискуем предать дело революции. Продолжение революции может пониматься как ее постоянное повторение и радикализация — как перманентная революция. Но повторение революции в условиях постреволюционного государства одновременно может быть понято и как контрреволюция — действие, дестабилизирующее и ослабляющее революционные завоевания. С другой стороны, стабилизацию постреволюционного устройства также можно легко интерпретировать как измену революции, ведь такая стабилизация неизбежно возрождает дореволюционные нормы стабильности и порядка. Жизнь внутри этого парадокса, как мы знаем из истории, сопряжена со значительным риском, и выжить при этом удается лишь немногим революционным политикам.

Проект продолжения художественной революции не менее парадоксален. Что значит продолжить традицию авангарда? — Продолжать воспроизводить формы авангардного искусства? Но подобную стратегию можно квалифицировать и осудить как предпочтение буквы революционного искусства его духу, как превращение революционной формы в декорацию власти или в товар. В то же время отрицание художественных форм авангарда во имя новой эстетической революции моментально приводит к эстетической контрреволюции, как показывает так называемое постмодернистское искусство. Вторая волна русского авангарда попыталась избежать этого парадокса путём переосмысления операции редукции.

Как я уже говорил, представители первой волны авангарда, в частности Малевич, использовали редукцию для демонстрации неразрушимости искусства, или, другими словами, неразрушимости материального мира: всякое разрушение материально и потому оставляет следы. Нет огня без пепла — иначе говоря, не существует божественного огня тотального уничтожения. «Чёрный квадрат» непрозрачен, потому что непрозрачна материя. Будучи радикально материалистическим, ранний авангард не верил в существование совершенно прозрачного, нематериального медиума (подобного духу, религии или разуму), дающего нам возможность узреть «другой мир», когда всё материальное, якобы заслоняющее от нас этот мир, будет устранено в результате апокалиптического события. Согласно авангарду, единственной вещью, какую мы сможем увидеть в этом случае, будет само событие апокалипсиса, и оно будет выглядеть как редукционистское произведение авангардного искусства.

Но вторая волна русского авангарда использовала операцию редукции совершенно по-другому. Её представителями революционное разрушение старого, дореволюционного порядка рассматривалось как событие, открывшее перспективу нового, советского, постреволюционного, постапокалиптического порядка. Эта был уже не образ самой редукции, а образ нового мира, который может быть построен после реализации акта разрушения старого мира. В итоге операция редукции стала применяться во славу советской власти. В начале своей деятельности конструктивисты полагали, что смогут напрямую управлять вещами, которые стали доступными после устранения старых образов, препятствовавших доступу к ним. В программном тексте под названием «Конструктивизм» Алексей Ган писал: «Не отображать, не изображать и не интерпретировать действительность, а реально строить и выражать плановые задачи нового активно действующего класса, пролетариата… И именно теперь, когда пролетарская революция победила и её разрушительно-созидательное шествие всё дальше и дальше прокладывает железные пути в культуру организованную с грандиозным планом общественного производства — и мастер цвета и линии и комбинатор объёмно-пространственных тел и организатор действа — все должны стать конструктивистами в общем деле сооружений и движений многомиллионных человеческих масс».

Но позднее Николай Тарабукин в своей знаменитой работе «От мольберта к машине» заявил, что художник-конструктивист не может играть формирующую роль в процессе общественного производства. Скорее он исполняет роль пропагандиста, который отстаивает и прославляет красоту индустриального производства и открывает публике глаза на эту красоту. Социалистическая индустрия хороша и прекрасна сама по себе и не нуждается в художественных интервенциях, поскольку является результатом радикальной редукции всякого рода «излишеств» и потребления роскоши, включая сам потребляющий класс. По словам Тарабукина, социалистическое общество уже является произведением искусства, ибо оно лишено какой бы то ни было внешней цели. В известном смысле конструктивисты воспроизводят здесь жест первых христианских иконописцев, веривших, что после гибели прежнего, языческого, мира им открывается мир небесный, который они могут созерцать и изображать в его истине.

Это сравнение лежит в основе трактата Малевича «Бог не скинут». Он написал его в том же 1919 году, что и упомянутое выше эссе о музее, но на сей раз острие его полемики обращено не против консервативных приверженцев прошлого, а против строителей будущего — конструктивистов. Малевич утверждает, что вера в непрерывное улучшение условий человеческой жизни в ходе индустриального прогресса мало чем отличается от христианской веры в непрерывное усовершенствование человеческой души. И христианство, и коммунизм верят в возможность достижения абсолютного совершенства, будь то в виде Царства Божьего или в виде коммунистической утопии. В своём тексте Малевич выстраивает цепь аргументации, которая, как мне кажется, столь же блестяще описывает ситуацию современного искусства по отношению к революционному проекту и сегодняшним попыткам политизировать искусство. В своих поздних текстах Малевич постоянно возвращается к аргументам, выдвинутым в этом трактате, и я буду учитывать эти тексты в своём изложении основных положений его аргументации, которую я не могу пересказать здесь во всех деталях, а опишу лишь в общих чертах.

Диалектику, которую Малевич развивает в этой работе, можно назвать диалектикой несовершенства. Как я уже отметил, и религия, и современная техника (именуемая им «фабрикой"), с точки зрения Малевича, определяются стремлением к совершенству: совершенству индивидуальной души в случае религии и совершенству материального мира в случае фабрики. Согласно Малевичу, оба этих проекта не могут быть реализованы, поскольку их реализация потребовала бы от отдельного человека и человечества в целом бесконечных инвестиций времени, энергии и усилий. Но люди смертны. Их время и энергия конечны. И эта конечность человеческой жизни не позволяет человеку достичь совершенства в какой бы то ни было форме — как духовной, так и технической. Будучи смертным, человек навсегда обречён на несовершенство. Священники и инженеры, утверждает Малевич, не способны открыть этот бесконечный горизонт несовершенства, так как не могут отказаться от погони за совершенством — не могут расслабиться и принять неудачу и несовершенство в качестве своей подлинной судьбы. Зато это могут сделать художники. Они знают, что их тела, их зрение и их искусство далеки от совершенства. Они понимают, что заражены бациллами изменений, болезни и смерти, как пишет Малевич в своей более поздней работе «Мир как беспредметность», где обсуждаются, в частности, проблемы художественного образования. Малевич описывает различные художественные стили, включая сезаннизм, кубизм и супрематизм, как продукты различных эстетических инфекций. Так, он сравнивает прямые линии супрематизма (которые, по его словам, он ввёл в живопись) с палочкой Коха — бациллой туберкулёза, которая тоже имеет продолговатую форму. Точно так же, как бациллы модифицируют тело, новые визуальные элементы, вводимые в мир новыми техническими и общественными процессами, модифицируют восприятие и нервную систему художника. Художник «подхватывает» их — испытывая при этом такое же чувство опасности и риска. Разумеется, когда кто-то заболевает, он обращается к врачу. Но Малевич считает, что роль художника отличается от роли врача или технического специалиста, которые умеют устранять дефекты и неисправности, возвращая тело или машину в их исходное здоровое или исправное состояние. Вместо этого Малевич в своём описании художников и обучения искусству прибегает к метафоре биологической эволюции: художникам необходимо модифицировать иммунную систему своего искусства, включив в неё новые эстетические бациллы и найдя новый внутренний баланс, новое определение здоровья.

В своей влиятельной статье «Возвышенное и авангард» Жан-Франсуа Лиотар пишет, что модернистское искусство отражает состояние крайней ненадёжности как следствие отказа художников принять помощь, предлагаемую художественными школами, — все те программы, методы и техники, которые позволяют художнику работать профессионально и без которых он остается в одиночестве. Согласно Лиотару, жизнь заключена внутри художника, и она начинает выражать себя после устранения всех внешних художественных конвенций. Но убеждение, что художник отвергает школу ради искренности, ради возможности выразить своё внутреннее «я», принадлежит к числу старых модернистских мифов: если ему верить, авангардное искусство отказывается репродуцировать прошлое, предпочитая ему аутентичное творчество.

Малевич сделал другое заявление, которое более созвучно современному искусству: «Только тупые и бессильные художники прикрывают своё искусство искренностью». Вслед за ним Марсель Бродтхэрс тоже объявил, что стал художником в попытке стать неискренним. Быть искренним как раз и значит повторяться, воспроизводить собственный, уже сложившийся вкус, иметь дело с собственной, уже существующей идентичностью. Напротив, радикальное модернистское искусство предполагало, что художники заражаются экстериорностью, подхватывают бациллы внешнего мира и становятся чужими самим себе. Так, Малевич считал, что художник должен быть инфицирован техникой, а Бродтхэрс намеренно инфицировал себя экономикой арт-рынка и конвенциями художественного музея.

Модернизм — это история подобных заражений: политическими движениями, массовой культурой и консюмеризмом или, как в последнее время, интернетом, информационными технологиями и интерактивностью. Открытость внешнему миру и его инфекциям является сущностной характеристикой модернистского наследия, которое есть не что иное, как результат стремления открыть Другого внутри себя самого, стать этим Другим, заразиться Инаковостью. Начиная с Флобера, Бодлера, Достоевского, Кьеркегора и Ницше и до Батая, Фуко и Делёза современная художественная мысль признавала выражением человеческой природы многое из того, что раньше считалось злым, жестоким и бесчеловечным. Целью этих авторов было не инкорпорировать, интегрировать или ассимилировать других в собственный мир, а, наоборот, стать чужими своей же традиции. Они выражали внутреннюю солидарность с Другим, с чужим, даже с угрожающим и жестоким, выходя далеко за рамки простой толерантности. В сущности, эта стратегия означала не столько терпимость к Другому и его включение, сколько самоисключение — представление самого себя как зараженного и заразного, как воплощение опасности и нетерпимости. Хотя может сложиться впечатление, что значительная часть искусства наших дней, с его коммунальными ценностями, проводит ровно противоположную стратегию, в действительности растворение «я» художника в толпе является актом самозаражения бациллами социальности. И это самозаражение искусства должно продолжаться, если мы не желаем смерти бациллам искусства.

Художнику, по словам Малевича, не следует сопротивляться этим бациллам — напротив, ему надо принять их и позволить им разрушить старые, традиционные модели искусства. Возможно, тело художника умрёт, зато бациллы искусства переживут эту смерть и начнут заражать тела других художников. Вот почему Малевич верит в трансисторический характер искусства. Искусство материально и материалистично — а следовательно, оно неизменно переживает любые идеалистические, метафизические проекты, будь то Царство Божье или коммунизм. Движение материальных сил имеет характер нетелеологический, поэтому оно не может достичь своей цели и прийти к собственному концу. Это движение ведёт к перманентному разрушению всех конечных проектов и достижений.

Художник принимает это бесконечное насилие материального потока и апроприирует его, добровольно заражается им и позволяет ему заразить, разрушить, сделать больным его собственное искусство. Сегодня Малевича часто обвиняют в том, что в советский период своей деятельности он позволил своему искусству заразиться бациллами фигуративности и даже социалистического реализма. Но его тексты показывают неоднозначное отношение Малевича к социальным, политическим и художественным процессам, имевшим место в это время: он не связывал с ними никаких надежд, не питал никаких иллюзий относительно прогресса (что характерно также для его отношения к кино), но при этом принимал их как неизбежную болезнь времени и был готов заразиться этой болезнью, готов к несовершенству и переменчивости. В действительности уже его супрематические картины отмечены этими качествами: они несовершенны, текучи, неконструктивны — особенно по сравнению, скажем, с картинами Пита Мондриана. Таким образом Малевич показывает нам, что значит быть революционным художником: это значит включиться в универсальный материальный поток, разрушающий все временные политические и эстетические системы. Его цель — не изменение, если понимать под этим замену существующей ныне «плохой" системы на «хорошую». Революционное искусство отказывается от всяких целей и включается в нетелеологический, потенциально бесконечный процесс, который художник не может и не желает довести до конца.

Орфография и пунктуация источника сохранены