После того как царь смягчил вынесенные Верховным уголовным судом приговоры, 25 человек оказались приговорены к пожизненной каторге, 23 — к двадцатилетней каторге с последующей пожизненной ссылкой в Сибирь, прочие — к различным каторжным срокам, ссылке или разжалованию в солдаты.

Местом отбывания наказания была избрана Нерчинская каторга в Забайкалье. Поначалу поступавших на каторгу распределяли по различным заводам и каторжным тюрьмам.

Зерентуйский мятеж

Троих — Александра Мозалевского, Вениамина Соловьёва и Ивана Сухинова — в 1828 году заключили в недавно построенную Зерентуйскую каторжную тюрьму в селе Горный Зерентуй. Ещё в 1732-м там было открыто Старо-Зерентуйское серебросвинцовое месторождение. Первые каторжане появились в Зерентуе во второй половине XVIII века. В 1825 году здесь было построено деревянное здание для каторжан, и с тех пор Горно-Зерентуйская каторжная тюрьма стала центральной тюрьмой первого разряда Нерчинской каторги.

В декабре 1828 года Сухинов организовал заговор, в который вовлёк около двадцати каторжников. Заговорщики собирались захватить арсенал, вооружить нерчинских каторжан и идти освобождать декабристов, находившихся в Читинском остроге. После раскрытия заговора Сухинов был судим, приговорён к 400 ударам кнутом, клеймению и повешению.

Комендант Нерчинских заводов генерал Станислав Лепарский, которому по царскому указу предоставлялось право утверждать решения суда, отменил наказание кнутом и заменил повешение расстрелом. Не зная об этом, Сухинов покончил с собой накануне казни. Пятерых его соучастников расстреляли. Мозалевского и Соловьёва признали непричастными к заговору и перевели в Читинский острог.

Каторжный труд

Восьмерых — Андрея и Петра Борисовых, Сергея Волконского, Василия Давыдова, Евгения Оболенского, Артамона Муравьёва, Сергея Трубецкого и Александра Якубовича — в октябре 1826 года отправили на Благодатский рудник, в девяти верстах от Нерчинска и в трёх — от Зерентуя.

По воспоминаниям Марии Волконской, «это была деревня, состоящая из одной улицы, окруженная горами, более или менее изрытыми раскопками, которые там производились для добывания свинца, содержащего в себе серебряную руду». Леса на 50 вёрст вокруг рудника были вырублены «из опасения, чтобы беглые каторжники в них не скрывались».

Согласно наставлению начальника Нерчинских заводов Тимофея Бурнашева, государственных преступников следовало «употреблять в настоящие горные работы и строжайше следить, чтобы они вели себя скромно, были послушны поставленным над ними надзирателям и не отклонялись бы от работ под предлогом болезни».

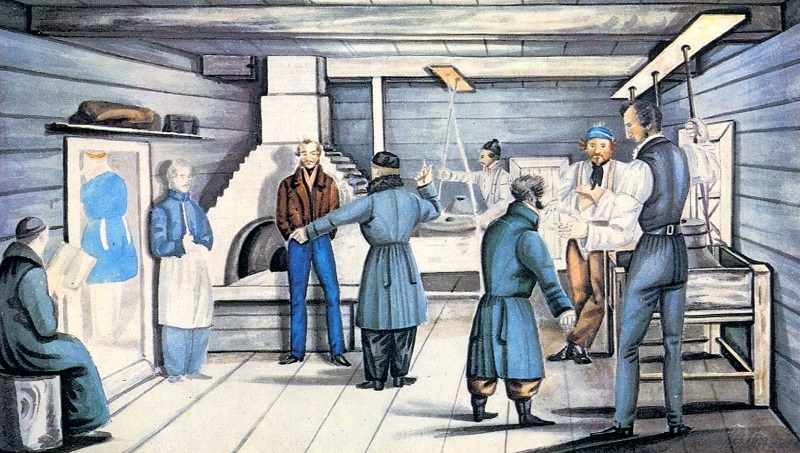

На работы декабристов выводили в две смены по четыре человека, но «так, чтобы они не имели между собою свидания», работая каждый «с надлежащим человеком». Работать приходилось в шахте глубиной более 70 саженей. Правда, рабочий день длился лишь пять-шесть часов, с пяти до одиннадцати часов утра. По словам Оболенского, «работа была не тягостна: под землею вообще довольно тепло», но, когда нужно согреться, он брал молот и «скоро согревался». Хотя «количество работы было не столь отяготительно», приходилось «версты по полторы и более ходить с согнутою спиной» и часто «работать в дыре <…> в которой садились на колена и принимаешь разные положения, смотря по высоте места, чтобы ударить молотом фунтов в 15 или 20». К тому же кандалы на время работы не снимались. Непривычным к физическому труду дворянам приходилось нелегко, так что работавшие неподалёку от них ссыльнокаторжные, труды которых были «втрое тягостнее», сочувствовали декабристам, а иногда «в порыве усердия» брали их молоты и «в десять минут оканчивали работу, которую они и в час не могли бы исполнить», причём делали это безвозмездно.

Вероятно, отчасти поэтому декабристы пытались отказаться от перевода на работу «на чистом воздухе» и единогласно заявили приехавшему из Иркутска чиновнику, что предпочитают работать под землёй. Тем не менее с весны 1827 года подземную работу пришлось сочетать с наземной. Декабристам пришлось переносить руду с места её сортировки к месту хранения. Каждая пара должна была перенести 30 пятипудовых носилок на расстояние в 200 шагов. Оболенский вспоминал, что «не все могли исполнять урок; те, которые были посильнее, заменяли товарищей, и таким образом урок исполнялся». В 11 часов наступал перерыв, спустя два часа работа возобновлялась и продолжалась до пяти-шести часов вечера. Таким образом, работа стала тяжелее, а продолжительность рабочего дня выросла вдвое.

Каторжный быт

Казарма, в которой обитали в Благодатске политические узники, представляла собою, по воспоминаниям Оболенского, «строение в две избы», одну из которых занимали караульные солдаты, другую — осуждённые. Изба, занятая декабристами, была разделена на несколько тесных чуланов, в которых Давыдов и Якубович жили по одному, а остальные — по трое. Волконская вспоминала: «Отделение Сергея имело только три аршина в длину и два в ширину; оно было так низко, что в нем нельзя было стоять; он занимал его вместе с Трубецким и Оболенским. Последний, для кровати которого не было места, велел прикрепить для себя доски над кроватью Трубецкого. Таким образом, эти отделения являлись маленькими тюрьмами в стенах самой тюрьмы».

Позднее все восемь заключённых были водворены в общую казарму. Узников в их жилище бессменно охраняли три-четыре солдата во главе с унтер-офицером. Расчёт на крайнюю строгость караула, однако, не оправдался. Караульные относились к заключённым с симпатией, оказывали различные услуги «и были им полезнейшими помощниками». Правда, в феврале 1827 года горный офицер Михаил Рик, назначенный надзирать за пребывавшими на Благодатском руднике декабристами, приказал отнять у заключённых свечи, да к тому же запретил прогулки, вынуждая их всё время после работы оставаться в полной темноте в тесных и душных каморках. Но после устроенной декабристами трёхдневной голодовки напуганный Бурнашев отозвал Рика, а режим заключения вновь смягчился.

Деревня при Благодатском руднике отличалась крайней бедностью. Приехавшие на Благодатский рудник княгини Екатерина Трубецкая и Мария Волконская поселились в крестьянской избе, вероятно, не самой убогой в деревне. Тем не менее, вспоминала Волконская, «она была до того тесна, что, когда я ложилась на полу на своем матраце, голова касалась стены, а ноги упирались в дверь. Печь дымила, и ее нельзя было топить, когда на дворе бывало ветрено, окна были без стекол, их заменяла слюда».

Привезённые деньги у декабристов отобрали. Правда, родные могли посылать им вспомоществование, но письма шли долго, к тому же родня Оболенского долго не желала помогать ему, а небогатым братьям Борисовым и вовсе не на кого было рассчитывать. Трубецкой и Волконской пришлось оставить большую часть привезённых средств в Иркутской казённой палате. Оставшееся было полностью истрачено на помощь мужьям и их товарищам. Привыкшие к изысканному столу аристократки теперь питались лишь супом и кашей, а то и куском чёрного хлеба с квасом.

В Читинском остроге

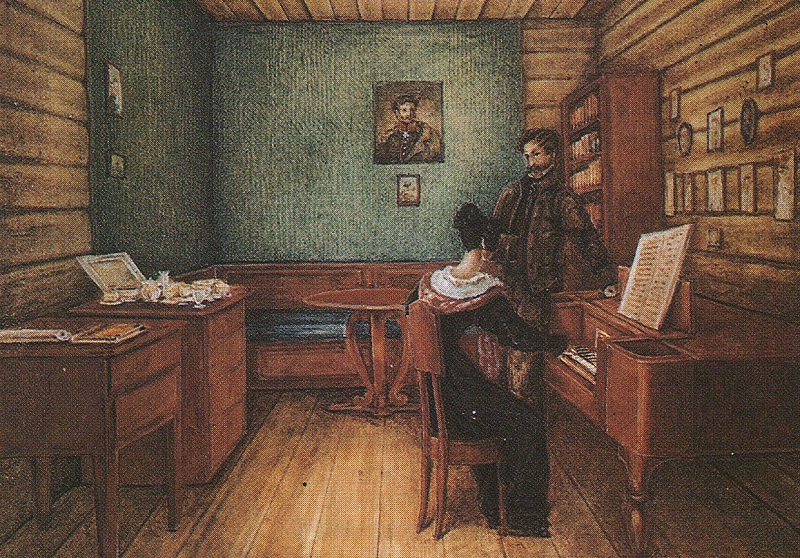

К счастью для благодатских узников, в сентябре правительство, опасаясь «общего бунта всей Восточной Сибири», решило перевести всех приговорённых к каторге декабристов в Читинский острог. Выяснилось, однако, что рудников близ Читы нет, а потому приговорённые к рудничной каторге декабристы работали на мельнице, рыли канавы и мели улицы, чистили конюшни. Такая работа была, конечно, несравнимо легче рудничной, да и было её не слишком много для семидесяти с лишним собранных в Чите узников. Так что появилась возможность и разбить для собственных нужд огород, и даже завести «каторжную академию», в которой узники читали друг другу лекции по различным наукам, занимались изучением природы Восточной Сибири.

В Читу стали приезжать отправившиеся в Сибирь жёны декабристов: Александра Муравьёва, Елизавета Нарышкина, Александра Ентальцева, Наталья Фонвизина, Александра Давыдова. 4 апреля 1828 года в Михайлово-Архангельской церкви Читы Иван Анненков обвенчался с приехавшей к нему невестой — француженкой Полиной Гёбль. Жениха привели в церковь в кандалах, которые разрешили снять лишь на время совершения обряда.

В Чите декабристы, за исключением женатых, жили в большом каземате, шумном и тесном. Многие декабристы совсем не имели средств. Поэтому решено было жить артелью. Средний взнос в артель составлял 500 рублей, но Волконский, Муравьёв и Трубецкой вносили в артель две-три тысячи в год, Михаил Нарышкин и Михаил Фонвизин — около тысячи. Зато малоимущие платили кто сколько мог.

В 1828 году в жизни декабристов наступило большое облегчение. По ходатайству Лепарского и в связи с кончиной своей матери, вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, Николай распорядился снять с узников кандалы.

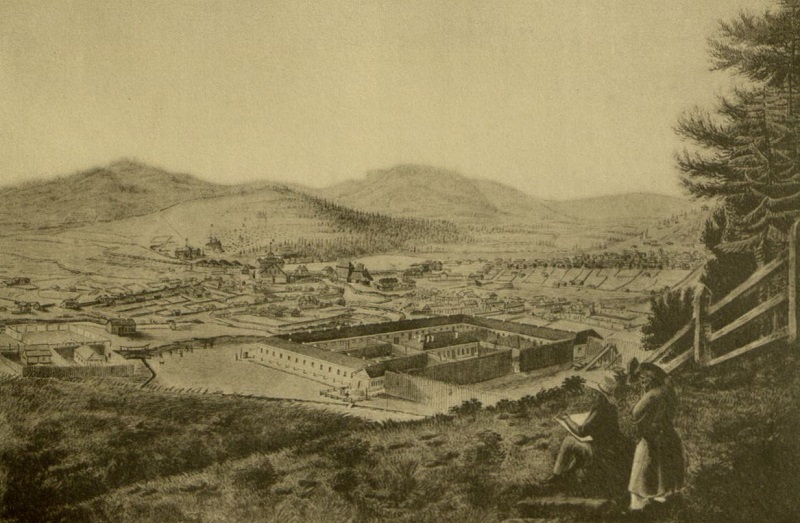

В Петровском Заводе

В сентябре 1830 года узники были переведены в новую, специально выстроенную тюрьму в Петровском Заводе. Здесь их расселили уже не в общей казарме, но в камерах на одного-двух человек размером четыре-пять квадратных метров. Супругам разрешили жить совместно. Но чаще женщины, особенно те, у которых родились дети, жили поблизости от тюрьмы.

Муравьёва писала отцу: «Мы — в Петровском и в условиях в тысячу раз худших, нежели в Чите. Во-первых, тюрьма выстроена на болоте, во-вторых, здание не успело просохнуть, в-третьих, хотя печь и топят два раза в день, но она не дает тепла, и это в сентябре. В-четвертых, здесь темно: искусственный свет необходим днем и ночью; за отсутствием окон нельзя проветривать комнаты. <…> Если бы даже нам дали детей в тюрьму, все же не было бы возможности их там поместить: одна маленькая комнатка, сырая и темная и такая холодная, что мы все мерзнем».

Письмо это было задержано Бенкендорфом, который распорядился напомнить жёнам декабристов, «что мужья их посланы для наказания и что все сделано, что только человеколюбие и снисхождение могло придумать, для облегчения справедливо заслуженного наказания». Правда, небольшие оконца под самым потолком в камерах по ходатайству Лепарского всё же прорубили.

Людям, знакомым с условиями жизни в ГУЛАГе, да и в ссылке 1930−1940-х годов, условия пребывания декабристов на каторге могут показаться почти санаторными. Но не следует забывать, какую страшную разительную перемену пережили эти люди, ещё совсем недавно принадлежавшие к высшим слоям российского общества. Да и Николай I, отнюдь не самый гуманный из российских монархов, всё же стремился выглядеть милосердным в глазах ещё существовавшего тогда в России общественного мнения.