Злоумышленное общество

Когда речь заходит о декабристах, надо оговорить, кого мы имеем в виду. Здесь есть некоторое противоречие. С одной стороны, сейчас мы называем декабристами тех, кто принадлежал к тайным обществам времён второй половины правления Александра I — в основном к Северному и Южному, а также к Союзу спасения и Союзу благоденствия, — поскольку существование этих обществ явило себя на Сенатской площади 14 (26) декабря 1825 года. Даже орган, занимавшийся следствием, в своём названии указывает на эти события: «Высочайше учреждённый тайный комитет для изыскания соучастников злоумышленного общества, открывшегося 14 декабря 1825 года».

С другой стороны, «злоумышленное общество» открылось раньше: в Донесении комитета об итогах следствия говорится, что «одно из таковых показаний, долженствовавшее возбудить особенное внимание Правительства, получено в Бозе почивающим Императором Александром в Июне минувшего года от Шервуда, унтер-офицера 3-го Бугского Уланского полка». Александр I получил некоторые подтверждения показаний Шервуда в сентябре, а вскоре после смерти императора пришло ещё одно письмо, от капитана Майбороды, служившего под командованием Павла Пестеля. Можно предположить, что меры были приняты практически сразу: письмо Майбороды получено 1 декабря в Таганроге, где умер Александр Павлович, а уже 13 декабря в Тульчине арестованы Пестель и генерал-интендант Юшневский, бывший вместе с ним председателем Тульчинской управы Южного общества.

После выступления на Сенатской следствие началось в полную силу: тайный комитет учреждается через три дня, 17 декабря. Общее число арестованных, как указывает Милица Нечкина в «Движении декабристов», превышало три тысячи человек, из которых офицеров и дворян не на военной службе было более пятисот: «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосновенным к делу…» включает 579 имён, среди которых, например, Грибоедов или сыновья генерала Раевского.

Распространение следствия

Часть подследственных оказалась под арестом вскоре после 14 декабря: как пишет комиссия, «в тот же вечер, они почти все были во власти Правительства и показания их дополнили, объяснили прежние известия о существовании заговора»; под «ними», впрочем, подразумеваются те, кто действовал в Петербурге. Полученные от схваченных ещё до обоих восстаний, в том числе Пестеля и Юшневского, а также от арестованных после выступления на Сенатской показания вывели на след других членов Общества, действительных или прошлых (а в некоторых случаях — предполагаемых или вовсе вымышленных). Приказ об аресте Сергея Муравьёва-Апостола и его брата Матвея был отдан 19 декабря, из чего можно заключить, что он был результатом показаний тех, кто уже находился под следствием. Последовавшая за попыткой ареста сумятица, освобождение братьев Муравьёвых и нападение на полкового командира, в свою очередь, привели к решению поднять восстание в Черниговском полку. 3 января 1826 года полк был окружён, и так оказались арестованы те, на кого указать ещё не успели или вовсе не должны были, поскольку до восстания они в делах Общества не участвовали.

В Донесении говорится, что «взяты под стражу или призваны к допросу лишь те, <…> о коих по достоверным свидетельствам должно было заключить, что они или участвовали в самых преступных умыслах, и могут ещё быть опасны, или что показания их нужны для обличения главных мятежников и обнаружения всех планов их». Это не вполне соответствует истине: далеко не все из трёх тысяч арестованных (и даже из почти шестисот человек, удостоенных «чести» быть включёнными в «Алфавит») участвовали в «самых преступных умыслах» или могли сказать комитету что-то полезное. Например, некто Янчевский был арестован «по подозрению в участии в мятеже 14-го декабря, но после предварительного допроса, снятого генерал-адъютантом Левашовым, по высочайшему повелению освобождён»; то есть «подозрения» было достаточно. Майор Пузин «был взят по подозрению, которое навлёк на себя перепискою с Шервудом и уведомлением сего последнего о месте нахождения Пестеля. Но по изысканию Комиссии оказалось, что он не принадлежал к обществу и о существовании оного не знал».

Следственная комиссия

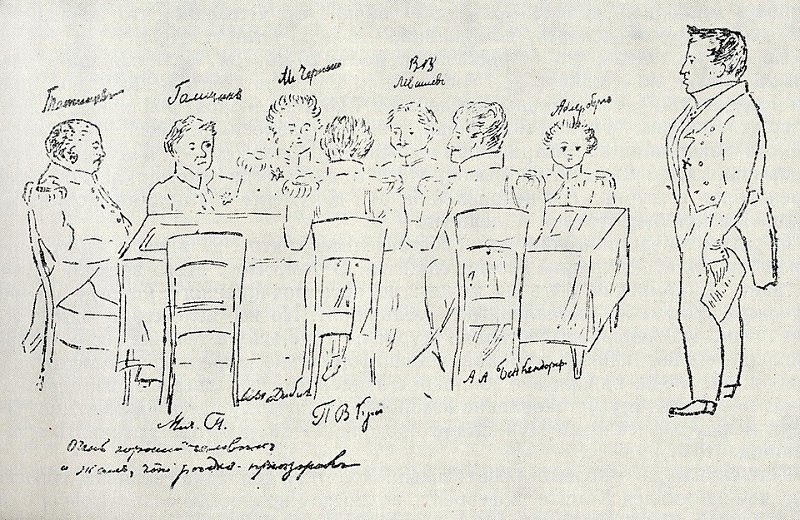

Внимательный читатель мог заметить, что допрос Янчевского, которого всего лишь подозревали в участии, «снимал» ни много ни мало генерал-адъютант. Кто же ещё в таком случае входил в тайный комитет, который сначала перестал называться тайным, а потом и вовсе сделался комиссией? Возглавлял его военный министр Александр Татищев — сенатор, генерал от инфантерии, «неспособный старик», по оценке Александра Муравьёва.

В состав комитета также вошли великий князь Михаил Павлович, младший брат императора, бывший «судьёй и стороной в своём собственном деле»; князь Александр Голицын, успевший побывать обер-прокурором Святейшего Синода и министром народного просвещения («…холопская душа, / Просвещения губитель» — Пушкин); Павел Голенищев-Кутузов — петербургский генерал-губернатор; Александр Бенкендорф, Василий Левашов, Александр Чернышёв — генерал-адъютанты; Иван Дибич не только генерал-адъютант, но и начальник Главного штаба, приказавший арестовать Пестеля; наконец, Алексей Потапов, дежурный генерал Главного штаба («А Потапов дурный / Генерал дежурный» — Пушкин).

Гражданских среди следователей — один Голицын, хотя далеко не все подследственные на военной службе. К тому же над всем процессом зорким соколом гордо реет сам Николай Павлович, весьма интересующийся ходом следствия и часто лично ведущий допросы; а он ещё в большей степени, чем брат, сторона заинтересованная и потому далёкая от беспристрастности.

Посредством точных изысканий

«Вашему Величеству <…> угодно было напомнить, что, следуя побуждениям собственного сердца и примеру славных Предков Своих, Вы лучше хотите простить десять виновных, нежели одного невинного подвергнуть наказанию». В самом деле, из пятисот семидесяти девяти фигурантов «Алфавита» осуждены по знаменитым разрядам и вне их были немногим более ста, и как минимум пятьдесят человек из тех, кто в самом деле принадлежал к тайным обществам, было «повелено оставить без внимания». Принадлежность к обществу, выходит, преступлением не была — во всяком случае, если вовремя от него отстраниться или, как Михаил Орлов, упорно хотеть оттуда выйти.

Но, например, Николай Басаргин, который «оставался в обществе до 1822 года, а с сего времени совершенно удалился, прекратив все сношения с членами, почему и о происходивших заговорах не знал», был осуждён по второму разряду, то есть «к лишению чинов и дворянства и к ссылке в каторжную работу на 20 лет». Почему же? Да потому, что в 1821 году он «одобрял решительный революционный способ действия с упразднением престола, а в случае крайности с изведением тех лиц, кои представят в себе непреодолимые препоны». Даже не призывал к оному способу действия, а всего лишь одобрял его, и к тому же в узком кругу; но этого было достаточно.

Здесь мы подходим к важнейшей особенности следствия: комитет куда больше интересовали не реальные поступки, а умысел, многократно упоминаемый в приговорах. Нечкина пишет: «следствие велось как бы по делу потенциальных цареубийц»; к этому можно добавить и потенциальных республиканцев. Например, Иван Анненков, будучи принят в Северное общество, знал «цель оного — введение республиканского правления»; к тому же он «слышал о намерении истребить императорскую фамилию» и «узнал, что хотели противиться присяге, но сам в том не участвовал».

Поэтому вопросы комитета, которые мы можем видеть в следственных делах декабристов, звучат, например, так: «Известны ли вам были намерения Тайнаго общества <…> покуситься на жизнь Блаженной памяти Государя Императора, в бытность Его Величества в Москве в 1818 году чрез Якушкина?» Вопрос этот задаётся Тизенгаузену, который был принят в Южное общество в 1824-м, и он, разумеется, ничего об этом не знает. От него, впрочем, откровенности и не требуют, тогда как кажущийся словоохотливым и готовым сотрудничать Михаил Бестужев-Рюмин неоднократно получает предупреждения, что «дальнейшее уклонение от ясных и удовлетворительных ответов» подвергнет его «сугубому взысканию по законам». Трудно сказать, какие именно законы имеются в виду, но Бестужев-Рюмин за свои недостаточно ясные ответы два с половиной месяца провёл закованным.

Басаргин писал о Бестужеве: «он содержался в кандалах, его беспрестанно водили в Комитет и присылали каждый день новые вопросы», а также пересказывал случай, который «покажет, какие средства употреблял Комитет, чтобы открывать виновных в предполагаемых им умыслах против правительства». Бестужева спросили, говорил ли он с Нарышкиным о введении республики; советуясь с Басаргиным, он рассуждает, что содержания разговора не помнит, но если Нарышкин так показывает, то он готов согласиться, поскольку иначе его ждёт очная ставка, а такие действия «совершенно изнуряют [его] нравственно». Басаргин предполагает, что это может быть уловка комитета; в самом деле, сказав Бестужеву, что Нарышкин показывает то-то и то-то, члены комитета с помощью его согласия хотели добиться признания от Нарышкина.

Несмотря на уверения, что комиссия руководствовалась «правилом мудрого великодушия», нетрудно заметить по этим эпизодам, что было иначе: подследственных путали, вынуждая признаться или согласиться с чужим признанием; заковывали на многие месяцы, что равносильно пытке (хоть Якушкин и писал, что «железо ещё не совсем пытка»); наконец, вызывали на допросы ночью, и это не говоря об условиях содержания в крепости, о которых комиссии было известно — и на которые Николай I влиял лично, запрещая переписку, веля заковать или перевести на хлеб и воду. Александр Муравьёв описывал допросы так: «Придворные в блестящей форме, не давая времени опомниться, задавали вопросы, от которых зависели жизнь и смерть, требуя быстрых и категорических ответов о фактах, совершенно неизвестных данному лицу. Если оно хранило молчание, последнее являлось новым преступлением, которое добивало», — и к этому, пожалуй, нечего добавить.