Многие дореволюционные историки восхищались его отвагой, храбростью и умом, другие прямо называли Болотникова бандитом. Советская эпоха расставила акценты согласно классовой теории: Ивана Исаевича записали в борцы с феодальным гнётом. Кем же на самом деле были восставшие и против чего, собственно, они бунтовали?

Деспотия Ивана Грозного, гибель его старшего сына Ивана, ужасы опричнины, правление царя Фёдора Иоанновича, который, по мнению большинства, не способен был к принятию серьёзных решений, сделали взрыв в Московском царстве почти неминуемым, а социальный кризис всеохватным. Вся описанная ситуация дополнялась и усложнялась интригами приближённых бояр. На это наложилась череда неурожайных лет, а за ней пришёл голод, истощивший и без того некрепкие силы жителей Московского царства. Пострадавшими оказались не только крестьяне, но и масса мелкопоместных дворян. Так получилось, что надежду на улучшение черпать было просто неоткуда. На фоне введения срока давности для поиска беглых крестьян Москва усиленно боролась с окраинной казачьей вольницей, настраивая против себя ещё и казаков.

В 1591 году погиб восьмилетний младший сын Ивана Грозного царевич Дмитрий. Причиной смерти видели убийство, в котором подозревали соправителя царя Фёдора — Бориса Годунова. Гибель царевича заложила мощный заряд под уже и без того шаткий московский трон, так как царь Фёдор никак не мог обзавестись наследником.

В 1598 году Фёдор умирает — без завещания и потомства (его единственная дочь умерла в младенчестве). Итогом многомесячных боярских интриг стала коронация избранного Земским собором нового царя Бориса Годунова; хартию об избрании он сам и готовил.

В первые годы 17-го века страну, едва пережившую сомнительное избрание царя Бориса, накрыл очередной катастрофический голод. Люди умирали тысячами, на дорогах орудовали разбойники, а принимаемые правительством меры оказались неэффективными. Кредит доверия к Годунову был исчерпан, что и открыло ворота Смуте.

В 1604 году на московскую сцену вышел самозванец Лжедмитрий I. Он выдал себя за чудом уцелевшего царевича Дмитрия — так в Московском царстве стартовала война веры и неверия в «истинного царя», победу в которой зачастую давала лишь сила убеждения. Дальнейшие перипетии Смуты — краткое царствование Лжедмитрия I, его смерть, избрание царём Василия Шуйского, явление очередного самозванца — были звеньями той же цепи.

Именно в качестве воеводы очередного самозванца Иван Исаевич Болотников и прибыл из польского Самбора на московские просторы. Происхождение героя точно не известно: то ли он был из боевых холопов, то ли из детей боярских, а то ли из казаков. Легенда повествует о том, что в молодости будущий бунтарь попал в плен к татарам, работал невольником на галерах у турок, был выкуплен немцами (а может, венецианцами), жил в Венеции, оттуда отправился в Польшу.

К моменту прибытия Болотникова на границу в Путивль окраины Московского царства уже пылали. Это было реакцией на смерть первого самозванца и на то, что Шуйского поставили царём без созыва Земского собора. Среди восставших были и крестьяне, и казаки, и боярские дети, и дворяне. Восстали Путивль, Чернигов, Рыльск, Кромы, Курск и Елец. На подмогу в Кромы двинулся Болотников, царские воеводы разбили его на подходе, как и второй отряд мятежников — у стен осаждённого Ельца.

Между тем всё больше и больше людей верили в спасение царевича — весть об этом разлеталась быстрее, чем двигалось царское войско. Поэтому и мятеж, как пожар, захватывал новые земли. В итоге армии Шуйского пришлось отступить к Москве: сказался и кризис снабжения (виной тому неурожай), и ненадёжность ополчения (ближе к осени воины разъехались по поместьям).

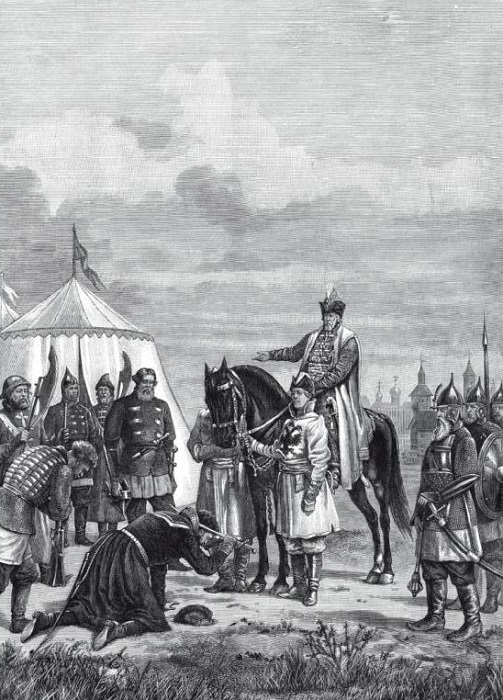

Осенью 1606 года восставшие под предводительством Болотникова, сотника Пашкова и рязанского дворянина Ляпунова подошли к Москве — свергать «лжецаря» Шуйского. С 28 ноября по 2 декабря они осаждали город. Данные о количестве людей под командованием Болотникова сильно рознятся: называют цифры от 30 до 60 тысяч человек, но в любом случае— немало. Болотников с Ляпуновым укрепились в селе Коломенском, Пашков — в Красном селе к северу от Москвы.

Положение столицы поначалу казалось безнадёжным, но изобретательность Шуйского обеспечила перелом. Влиятельные посадские люди потребовали от повстанцев показать им царевича. Они обещали тут же открыть ворота законному царю, но повстанцам предъявить было некого.

Понимая своё безнадёжное положение, Болотников начал взывать к московской черни. Его «прелестные письма» с призывом «побивать своих бояр» испугали даже соратников, а деньги царя Василия довели дело до конца — воеводы Пашков и Ляпунов перешли на сторону царя.

Решающая битва между москвичами и поредевшим войском повстанцев произошла 2 декабря 1606 года у деревни Котлы на Тульской дороге (ныне Варшавское шоссе), между Даниловским монастырём и селом Коломенским. Не выдержав напора, отряды Болотникова отступили в укреплённое Коломенское, но после трёхдневной осады воеводы царя устроили в остроге повстанцев пожар и обратили их в бегство. Следом сдались и осаждённые в селе Заборье казаки.

Осада Москвы кончилась, но история Ивана Болотникова ещё не завершилась. Окончательная победа над его отрядами будет одержана лишь в октябре 1607 года, когда царь возьмёт оплот восставших — Тулу. Речка Упа будет перекрыта плотиной, город затопит, повстанцы будут отрезаны от продовольствия и припасов и согласятся сдать город под обещание амнистии. Слово своё царь исполнит, вот только сам Иван Болотников, замысливший прорваться из города, всё же будет пленён, отправлен в ссылку в Каргополь, ослеплён и утоплен в проруби.

Шуйский вернётся в Москву триумфатором, но спустя три года сам будет свергнут и пленён поляками. В этом плену, в Гостынском замке под Варшавой, и окончит свои дни победитель Ивана Болотникова.