Рыба русской кухни

Россия — страна не рыбная, так принято считать. «Рыба должна быть морской!» — утверждают народы, издавна проживающие в непосредственной близости от богатых рыбой морей: итальянцы, греки, японцы. Мы же, воспитанные в 1970-е на сельди под шубой, перемороженном до потери всяческой структуры минтае и консервах «Завтрак туриста рыбный с перловкой», вынуждены стыдливо прятать глаза и соглашаться. А между тем— было! Было, и ещё как!

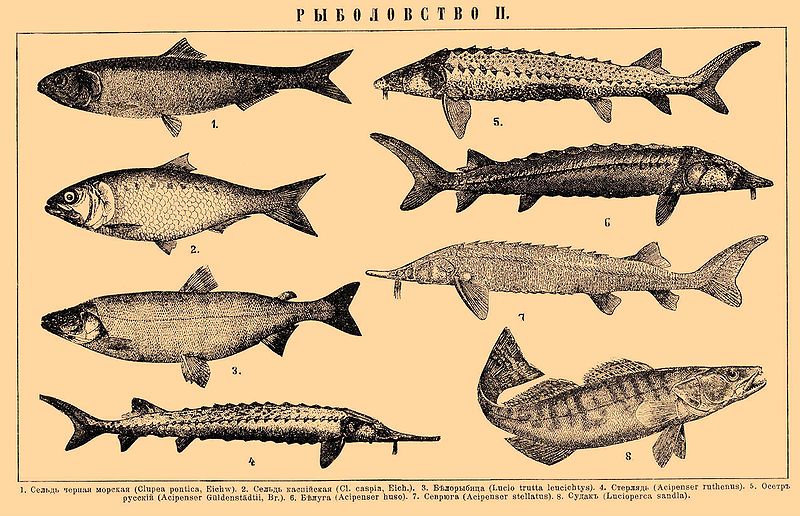

Подавалась к столу (и отнюдь не только царскому) рыба красная (не сёмга и кета, а осётр, белуга, стерлядь), да икра (делившаяся во время оное не на чёрную, красную и «заморскую баклажанную», а на чёрную зернистую, чёрную паюсную, чёрную ястычную и чёрную же сухую мешочную), да незаменимый в постные дни лещ с кашей, да воспетая Гиляровским белорыбица с мартовским огурчиком, да карасики в сметане, да налимья печёнка (к которой мы ещё обязательно вернёмся!).

А уха рыбная (не надо делать большие глаза, в старину не любая уха была из рыбы, готовили «уху курячью» или «утячью», а ещё грибную и мясную; отличие ухи от похлёбок— прозрачный отвар) разная: двойная и тройная, царская и монастырская (сочетает в себе рыбу и курицу), купеческая (разумеется, со стерлядью; бульон для прозрачности осаживается чёрной икрой) и крестьянская (берём рыбёшку, какую Бог послал, овощей побольше и крупы для сытности). А подаваемые к ухе пироги: рыбные расстегай, курник и кулебяка? А балыки? А снеток сушёный связками? Э-эх!..

Обилие рыбных блюд во многом объяснялось, как пишет экономист И. М. Кулишер в «Истории русского народного хозяйства», «обычаем потреблять рыбу во время многочисленных постов <…> Не было реки или озерца, где бы не занимались рыболовством; не было базара, где бы рыба не была самым обыкновенным товаром».

Рыбалка — дело государственное

Теперь же, когда мы — надеемся! — убедили вас в богатейших рыбных традициях отечественной кухни, зададимся вопросом: кто и как их обеспечивал? Иными словами, поговорим о рыбных промыслах вообще и на Москве-реке — в частности.

Высокая доходность рыбной ловли в русском средневековье заставляла государство тщательно её регулировать и внимательно за ней наблюдать. Лучшие места казна подгребала к себе, помещала в «царский удел» и сдавала надёжным людям в аренду, строго взимая с них немаленькую плату. Например, известно нам из опубликованных в 19-м веке Археографической комиссией актов, что 25 марта 1585 года дана была царская грамота в Галич о дозволении артели из восьми тамошних рыболовов беспрепятственно производить рыбную ловлю в Галичском озере и прилегающих речках с точным указанием, докуда эти промыслы простираются. А оброк был за то положен в год 42 рубля и четыре гривны (на рубль можно было купить 7−8 овец или 12 пудов — около двухсот килограммов! — ржаной муки).

Те же, в свою очередь, жаловались на всяких «сильных» людей, которые, «используя служебное положение», ловят там же безоброчно и в их оброк не вкладываются: «…круг того Галичского озера и рек живут княжие и боярские и монастырские люди, и из тех рек и озера рыбу ловят на себя, а им де из тех своих ловель оброку не дают, становятся им сильны, и в тех де ловцах они нашего оброку сполна не собирают, а доплачивают нам оброк собою и в тех де сильных людех становятся им убытки великие».

Баталии, в том числе и с участием первых лиц государства, подчас разворачивались нешуточные. Так, когда Троице-Сергиева лавра залезла не на свою рыболовную территорию, от самого царя Михаила Фёдоровича в 1616 году было строго указано: «А троицкому келарю Аврамью в тех озерах и реках велено отказать; для того, что у них в жалованной грамоте, какова им дана при царе Василье, про те озера и реки чем владети именно не написано, а велено владети рыбными ловлями в Переславском озере и в Сомине озере и в реках неводы и мережами и всякими ловлями по Государевой жалованной грамоте, какова им дана».

На рыбу существовали стандарты. Так, например, всесильный в середине 17-го века боярин Борис Иванович Морозов, владевший в том числе и рыбными угодьями, строго инструктировал старосту одной из слободок: «А мой ему указ лещами и стерлядьми промышлять большими, которой бы лещ был в аршин и без дву вершков в аршин, и малый бы лещ в 3 четверти; а коли больших лещей не уловили, и он бы с малыми, что мне негодно, и не посылал и подвод не забивал». Иными словами, чтобы не гонять транспорт попусту, требовались лещи 60−70 сантиметров длиной; такой лещ потянет не меньше 5 кг.

Рыбные промыслы на Москве-реке и в окрестных озёрах имели особое значение, поскольку обеспечивали царское застолье свежей рыбой, в зимнее время её довозили не мороженой, а охлаждённой, что благотворно сказывалось на вкусе. Встречались они и ниже Москвы, но в силу того, что город уже в 16−17 веках немало загрязнял реку, те, что располагались выше по течению, ценились больше; поэтому мы встречаем на северо-западе и западе нынешней Москвы так много «рыбных топонимов»…

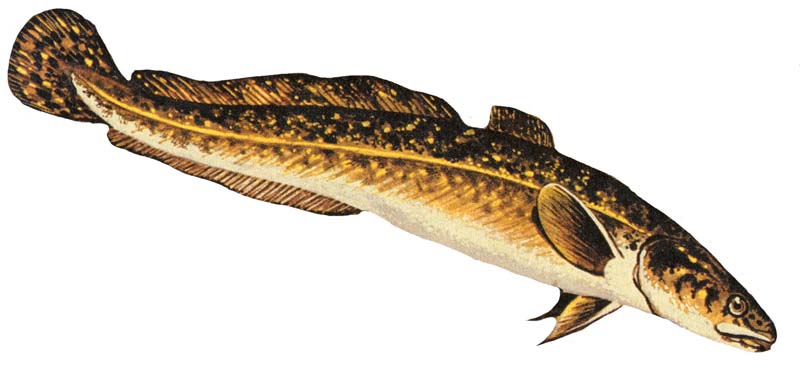

Рыба-мень…

Налим любит чистую воду. Прибрежная полоса в районе деревни Мнёвники в 16−19 веках изобиловала многочисленными ключами. Вероятно, именно это и привлекало к берегам налимов, а заодно и пескарей, вылов которых тоже был специализацией местных рыбаков. Зона монопольного лова «царской бригады» была определена щедро: на 16 верст от деревни вверх по течению до впадения в Москву-реку речки Горетинки за селом Архангельским и на девять вёрст вниз по течению — до устья речки Пресни, а также озеро Терехово, расположенное близ деревни, «да под селом Крылацким в истоке, как вешняя вода взливается». Для ловли налима было особенно важно, что на этом отрезке в Москву-реку впадало более полутора десятков малых речек, что тоже способствовало богатству рыбных угодий. Однако ж и плата за такую щедрость была ох какая немалая…

В переписных книгах 1675−1677 годов (т. е. конец царствования Алексея Михайловича) указывается, что деревня «Ехалово, а Мневники тож, на Москве-реке, а в ней рыбных ловцов 20 дворов, а рыбного оброку велено им платать с тех вод на государский обиход на кормовой дворец живой рыбы мней: по 1260 по длине 12 вершков (53,4 см), по 2322 по 8 (35,6 см), и по 2660 по 6 вершков (26,7 см), всего по 6256 рыб; да по 10 тысяч пескарей». Если принять вес 12-вершкого налима примерно за 2,5 кг, 8-вершкового— за 0,5 кг, а 6-вершкового— за 0,3 кг, то получается, что ежегодно царский двор получал с деревни за право жить и кормиться на удельных землях никак не менее 6,3 тонны налима. Куда столько? И при чём тут пескари?

Разумеется, простые люди были рады налиму в любом виде— и печёном, и пареном, и в пироге; а вот среди богатых гурманов он в те времена имел довольно ограниченное применение — для первого (второго при тройном варианте) отвара ухи, куда потом уже клали ту самую красную рыбу, а печень ещё иногда шла в начинки для кулебяк и курников. Туда же определялись и пескари, ценность которых в качестве «мелкой сорной рыбы» для ухи была неизмеримо выше, чем у окуньков, плотвичек и ершей. Таким образом, артель в 20 дворов рыбаков (40−50 пар рабочих рук, так как отселять в таких условиях взрослых сыновей было невыгодно) занималась исключительно обеспечением предварительного бульона царской ушицы.

…и как её добыть?

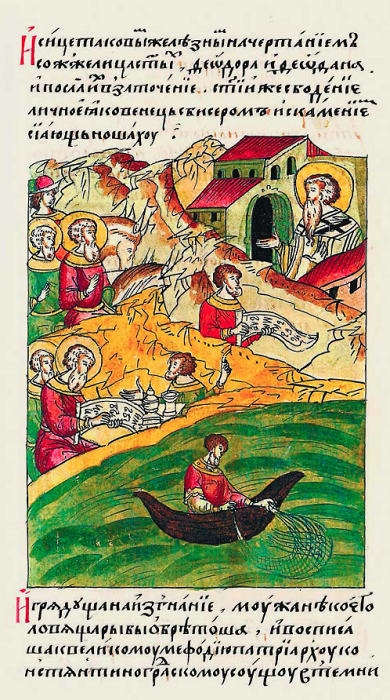

Ловили всё это великолепие, понятное дело, не удочками. Наиболее добычливым способом была постановка еза (он же яз, закол, учуг — в разных местностях называли по-разному). Это — грандиозное сооружение из брёвен и тонких хлыстов, которое удерживает рыбу и позволяет ловить её в оставляемых специальных пролётах. «А в том езу двадцать восемь козлов, а входило в тот ез лесу большого на козлы восемьдесят дерев семи сажен, да на грузила и на суповатики среднего лесу девяносто дерев семи сажен, да на переклады к навалу сто двадцать дерев двенадцати сажен, а в клетки выходило семьдесят бревен дву сажен, а мелкого лесу на задовы тысяча четыреста пятьдесят жердей». Ясно, что заготовка леса и сооружение такой конструкции требовали немало сил и времени. Ставили ез по весне и разбирали перед ледоставом.

В пролётах еза рыбу багрили, били острогой, но в основном использовали разные виды отцеживающих и объячеивающих сетей. К первым относятся невод и бредень, у них мелкая чешуя, ими действуют как дуршлагом, черпая рыбу; в более крупной ячее сетей второго типа рыба застревает, работа с ними требует меньших физических усилий, но и уловистость не та. Использовали и ловушки — верши, морды, плетённые из ивовых прутьев, в которые рыба заходит, но не может выбраться наружу.

К важнейшим функциям артели относилась, как мы бы сегодня выразились, природоохранная: рыбные ловли стерегли от чужаков и следили за тем, чтобы вылов рыбы был умеренным, — предки были не глупее нас и понимали, что хищнический вылов неизбежно и скоро скажется на их благосостоянии.

Подкосила рыбный промысел деревни Мнёвники, а вместе с ним и её относительное благополучие, утрата Москвой её столичных функций и переезд царского двора в Петербург. Теперь, когда потребность в рыбе значительно уменьшилась, рыбаков перевели на денежный оброк, а возможности сбыта рыбы значительно сократились. Рыбацкий промысел постепенно умирает, крестьяне занимаются мелким предпринимательством и заготовкой сена, как и жители других сёл поймы Москвы-реки; благо сена, в отличие от налимов и пескарей, Москве требуется всё больше и больше…