«Вдруг часов в 10 сразу в нескольких местах в центре уже города затрещали пулеметы, а в 11 часов или около того раздался первый орудийный выстрел…<…> С этого момента во всех концах города началась оживлённая перестрелка, жители не знали, что делать, и метались из стороны в сторону, а главное, не понимали в чём дело». Так описывал события, разразившиеся 6 июля 1918 года в Ярославле, очевидец Е. Лосинов. Мятеж, подготовленный организацией «Союз защиты Родины и Свободы», которую возглавлял Борис Савинков, продолжался на протяжении двух недель. В результате столкновений восставших и красногвардейцев город оказался на грани уничтожения.

Белые подпольщики

Переход власти к большевикам в Ярославе весной-зимой 1917 года произошёл относительно спокойно. Войска, стоявшие в губернии, поддерживали захват власти в Петрограде, а противники Ленина и его сторонников не рисковали выступить открыто. Однако с течением времени тяготы затяжной войны и разруха в хозяйстве поменяли отношение местного населения. Особенно тяжким бременем на людей легла продовольственная ситуация: продукты выдавали по карточкам, а ввод продразвёрстки и деятельность продотрядов в деревнях провоцировали крестьян на саботаж.

Эти условия казались антибольшевистским силам идеальными для того, чтобы разжечь пламя восстаний по всей стране. Одним из самых видных подпольщиков, действовавших в центральных губерниях и столице страны, стал Борис Савинков, в прошлом эсер и руководитель боевой организации партии, а после революции — активный деятель белого движения. Основанный им «Союз защиты Родины и Свободы», поддержанный командованием Добровольческой армии, имел ячейки почти во всех крупных городах Центральной России. Одна из самых крупных была организована именно в Ярославле: вместе с Рыбинском, Костромой и соседними городами он являлся важным тыловым узлом для Советской России. В случае успеха восстания положение большевиков могло стать критическим. Кроме того, в городе находились тысячи бывших офицеров, некоторые из которых были готовы примкнуть к мятежникам.

В начале июля в Ярославль стали стягиваться офицеры из других городов — начать восстание предполагалось именно в эти дни. Главой ячейки савинсковской организации стал полковник Александр Перхуров. Число заговорщиков составляло около ста человек, однако Перхуров рассчитывал на стремительный захват складов с оружием и нейтралитет немногочисленных красных частей, стоявших в городе. По планам мятежников, победа в Ярославле должна была стать примером для других городов Центральной России.

Начало восстания

В ночь на 6 июля 1918 года 106 человек, вооружённых всего лишь 12 револьверами, в коротком бою захватили склад на окраине города, после чего, разбившись на отряды, отправились в город, где на их сторону перешли милиция и часть красноармейцев. Утром на улицах начались бои с большевистскими частями, решившими оказать сопротивление: таким стал, например, Особый коммунистический отряд. По воспоминаниям очевидцев, «тихий, красивый сонный Ярославль <…> вдруг сделался фронтом ожесточённейшей гражданской войны».

Восставшие довольно быстро установили контроль над телеграфом и радиостанцией. В руках мятежников оказался почти весь город. После этого начались аресты большевистских деятелей: списки были составлены незадолго до начала боевых действий. Некоторые из них подверглись истязаниям и были убиты на месте: например, председатель исполкома горсовета Семён Нахимсон и комиссар военного округа Давид Закгейм. Несколько сот других партийных деятелей были арестованы — их содержали на специально оборудованной барже.

В первые же дни восстания Перхуров объявил о создании Северной добровольческой армии, началась вербовка добровольцев. Горстка мятежников превратилась в довольно внушительную силу: в отряды вступило несколько тысяч человек — прежде всего бывшие царские офицеры, студенты, городская интеллигенция, а также крестьяне из соседних деревень, недовольные продовольственной политикой большевиков. Один из участников восстания, генерал Карлис Гоппер, вспоминал: «Жители ликовали, с самого утра целые толпы осаждали наш штаб с целью записаться в организующиеся отряды, и можно было надеяться составить из них довольно солидную силу».

Новые хозяева города объявили о ликвидации всех советских органов власти, воссоздали дореволюционную администрацию, объявили о непризнании Брестского мира и продолжении борьбы с Германией. Случаи самосуда подверглись осуждению — лидеры мятежа призывали соблюдать права и свободы каждого человека вне зависимости от его политической принадлежности.

Воодушевление первых дней тем не менее сменилось тревогой. Восстания, произошедшие одновременно в Рыбинске и Муроме, не имели успеха. Несмотря на довольно большое число добровольцев, оружия и боеприпасов не хватало. Перспектива высадки союзных войск на севере и их продвижения вглубь страны в июле были ещё весьма туманны, а красноармейцы, остававшиеся у города, получали подкрепления из Москвы. В этих условиях Перхуров принял решение занять оборону и ждать дальнейшего развития событий.

Снаряды летят в Ярославль

В первые дни мятежа Москве было совсем не до событий в Ярославле: в столице вспыхнуло восстание левых эсеров. Поэтому на сообщения о том, что происходит в волжском городе, реагировали как на дезинформацию, призванную дестабилизировать положение в стране. Через три дня после начала мятежа Лев Троцкий сообщил делегатам V съезда Советов, что ситуация в Ярославле находится под контролем большевиков.

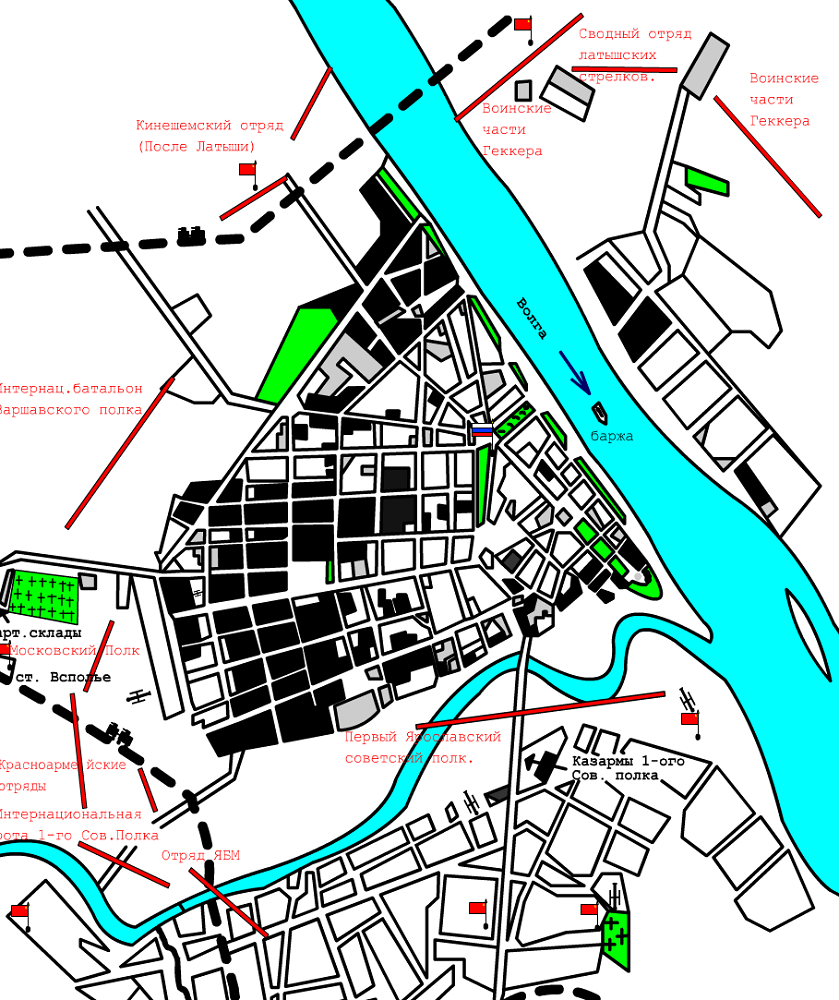

Однако уже к 14 июля в Москве осознали масштаб произошедшего. Для борьбы с восставшими спешно формируется особый военный округ, к Ярославлю перебрасываются подкрепления, усиленные бронепоездами и самолётами. Среди них большую роль играли интернационалисты: немцы, австрийцы, поляки, латыши, китайцы и даже корейцы. Из Вологды на позиции Красной армии прибывает Анатолий Геккер и занимает должность командира всех большевистских сил в Ярославле, численность которых едва превышает тысячу человек.

Не имея возможности вернуть город под свой контроль прямым штурмом, большевики начали массированную артиллерийскую бомбардировку. Тысячи снарядов попадали не только по позициям восставших, но и в жилые дома. Это произвело сильное впечатление на добровольцев, вступивших в белую армию. По воспоминаниям Гоппера, «большинство явившихся на регистрацию, очевидно, полагали, что весь переворот уже кончен, но, когда видели, что приходится ещё драться, постепенно исчезали по своим делам вместе с оружием и уследить за ними в уличных боях не было малейшей возможности. Вместе с подчинёнными исчезали иногда и начальники застав и десятков, обнажая <…> целые улицы и кварталы. Вот на затычку таких дырок и уходили положительно все силы, какие только удавалось сформировать».

В последующие дни Анатолий Геккер сжимал кольцо вокруг города, стремясь отрезать его от остальной России. Уже 12 июля красноармейцы получили контроль над мостом через Волгу, в дальнейшем начались бои на окраинах. Восставшие отчаянно оборонялись, но превосходство большевистской армии было очевидным. 17 июля генерал Перхуров с 50 бойцами ушёл из Ярославля «в поисках подкреплений» — до этого момента он предлагал всей армии уйти из города и пойти на соединение с другими антибольшевистскими силами. Его инициатива не нашла поддержки: большинство добровольцев были уроженцами Ярославля и не хотели покидать родные дома.

Положение оборонявшихся ухудшалось день ото дня. 21 июля бои шли уже в центре города. Принявший командование вместо Перхурова генерал Пётр Карпов принял решение сдаться — но не большевикам, а немцам. Дело в том, что в городе находилась германская комиссия военнопленных. Восставшие рассчитывали, что с их помощью они смогут избежать большевистского плена. Это было наивно, учитывая, что «Северная добровольческая армия» не признала Брестского мира. Заверив мятежников, что с ними ничего не случится, немецкие офицеры почти сразу передали сдавшихся большевикам.

Послесловие

Восстание было подавлено, и в Ярославле начались кровавые чистки. Многие добровольцы были расстреляны на месте, под подозрение попадал почти каждый житель города. Очевидцы вспоминали: «Станция была заполнена тесно сбившимися рядами мужчин разного возраста, разного социального положения, разного внешнего вида. Все покорно, в тупом молчании ждали решения своей судьбы. Передние ряды, удерживаемые цепью красноармейцев, безропотно ждали своей очереди. Через некоторые промежутки времени их куда-то уводили. Что совершалось дальше, никто не знал, но по одиночным выстрелам и ружейным залпам можно было догадываться о том, что там происходило».

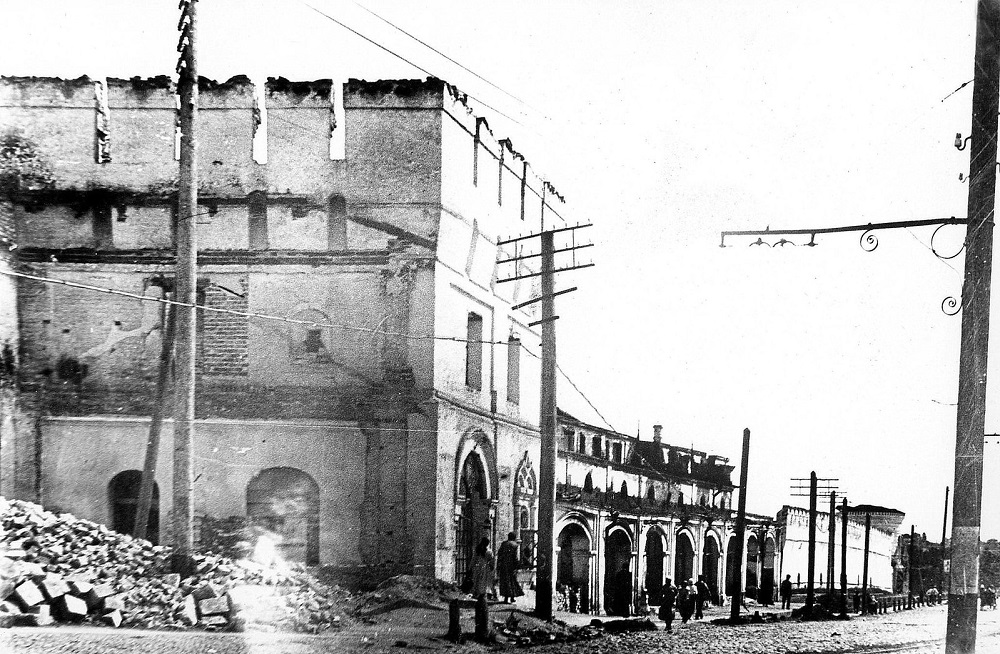

Город представлял собой душераздирающее зрелище. «…Погибло всё, кроме куска центра и вокзальной части города… Торчат одинокие трубы домов, куски кирпичных закопчённых стен, остовы обгорелых деревьев. Валяются куски железа, кирпичи, обожжённые чугуны и горшки и прочая домашняя утварь… Пожарная вышка разрушена. На Сенной площади все лари сгорели. Телефонные столбы свалены и обгорели. В уцелевших домах выбиты все стёкла…»

По подсчётам историков, население Ярославля к осени 1918 года уменьшилось почти вдвое. Причиной этому была разрушенная инфраструктура, что привело к эпидемиям. Многие восставшие (прежде всего крестьяне) ушли в леса, где продолжали борьбу с большевиками. Расправа над участниками, учинённая в самом городе, сильно повлияла на настроение населения. Очевидец вспоминал: «Теперь что же касается того, как отразилось на настроении населения, то приходится сказать, что лучше всякой агитации. И таковое настолько стало покладисто, что уже не приходилось наблюдать того, что было до мятежа».

Генерал Александр Перхуров после ухода из Ярославля благополучно добрался до территорий, контролируемых Комучем и воевал против большевиков вплоть до 1920 года, пока не был взять в плен в Забайкалье. В 1922 году он был расстрелян в Ярославле. Анатолий Геккер, подавивший мятеж, успешно действовал против Деникина, советизировал Грузию и Армению, после чего помогал Гоминьдану в китайской гражданской войне. Расстрелян в 1937 году в связи с «делом Тухачевского».