В документе прямым текстом говорилось: «Строительство признать ударным и возложить его на Главное управление лагерями Наркомвнудела, обязав его для этой цели организовать специальный лагерь».

Так начиналась история крупнейшего в мире предприятия за полярным кругом и история самого Норильска.

К середине 1930-х годов массовый труд заключенных стал одним из важных факторов молодой советской экономики. Так, в 1933 году был сдан в эксплуатацию Беломоро-Балтийский канал, полностью построенный руками каторжников. Именно там с подачи начальника Беломорстроя Лазаря Когана и появилось знаменитое сокращение з/к — «заключенный каналоармеец». Опыт признали успешным и решили использовать его для разработки таймырского никелевого месторождения. Тем более что заманить добровольцев в этот суровый край, где морозы достигают шестидесяти градусов, ночь длится несколько месяцев, а для нормальной жизни нет ровным счетом ничего, было значительно труднее.

«ТАЙМЫРСКИЙ КНЯЗЬ» МАТВЕЕВ

В то время ни одна страна мира не имела опыта промышленного строительства за полярным кругом, так что перед кадровым офицером НКВД Владимиром Матвеевым, которого в июне 1935 года в экстренном порядке перебросили из солнечного Краснодарского края на Таймыр и назначили начальником Норильстроя, стояла непростая задача. Следом за сотней вольных строителей и изыскателей, прибывших вместе с Матвеевым, несколькими баржами из Красноярска в Дудинку доставили первую тысячу заключенных. О том, в каких условиях жили первые строители Норильского комбината, известно очень мало. Из скудных обрывочных воспоминаний складывается мрачная картина — людей буквально выбросили на вечную мерзлоту, не предоставив ничего, кроме палаток и простейшего ручного инвентаря. Если летом можно было согреться и просушить одежду у костров, наспех сложенных из веток ерника, то зимой, при пронзительном ветре и холоде, эта нехитрая мера уже не спасала.

Заключенный Николай Ермолаев, прибывший к месту строительства комбината с первой партией, вспоминал: «В марте 1936 года меня назначили заведующим электростанцией. Для линии надо было делать просеки. Начальник лагпункта (з/к Лобода, бывший председатель колхоза) выделил мне одного электромонтера — Чернова (он прибыл из Карлага). И вот мы с ним валили лес. До обеда, копаясь в глубоком снегу, вымокали до нитки и приходили на обед во всем мокром, были вынуждены на себе все менять. Вечером опять приходили мокрые. А жили-то в палатках! Как только я до сих пор жив, сам удивляюсь».

По официальным данным НКВД, за весь 1935 год в лагере не умерло ни одного человека, а в 1936 году — «всего» четыре. По понятным причинам исследователи не слишком доверяют этим отчетам. Тот же Ермолаев приводит в своих воспоминаниях такой эпизод: «Знаю, что еще до нас уехала партия, 300 человек, на Валек, по Енисею через Карское море, реку Пясину и озеро Пясино. В Енисейской губе они попали в шторм. Их баржа разломилась, и 300 человек, находившиеся в трюме, оказались в ледяной воде. Все выбрались на берег, их потом собирали. Я начальника конвоя этого уже не видел — застрелился, видимо, посчитал, что пойдет под расстрел. Эти 300 заключенных, принявших ледяную купель, в первую же зиму стали умирать. На всех трех лагпунктах появились кладбища».

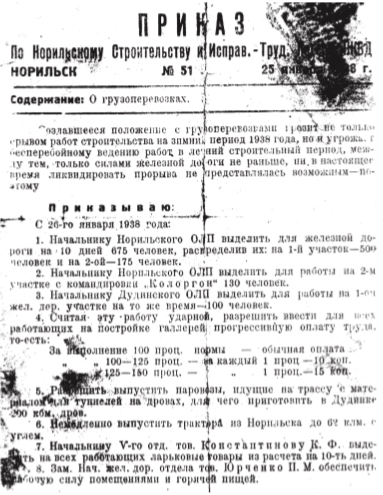

К сентябрю 1935 года усилиями первого набора вольнонаемных и заключенных были построены радиостанция, мерзлотная станция (для изучения возможностей строительства в условиях вечной мерзлоты), открыта начальная школа, состоящая, впрочем, из единственной комнаты. В декабре приступили к выполнению главной задачи первой очереди — строительству железной дороги между Норильском и Дудинкой. Между тем согласно собственному же отчету Норильстроя за 1936 год утвержденный план работ удалось выполнить лишь наполовину. Пришлось отложить запуск железной дороги, кирпичного завода, электростанции. При этом перерасход средств исчислялся миллионами рублей! Такая же ситуация сложилась и к концу 1937 года. В своем докладе Матвеев подробно описал причины неудач: караван со стройматериалами, вышедший осенью 1936 года из Дудинки в Карское море, не успел прибыть вовремя, так что груз был оставлен на зимовку близ озера Пясино. Однако лучше всего ситуацию на стройке будущего комбината показывает приложенный к отчету протокол совещания хозяйственников Норильстроя и ИТЛ:

«В 1935 году в неосвоенную тундру было заброшено незначительное количество людей при общем недостатке в материальных средствах для подготовки развертывания работ в 1936 году. Этому контингенту приходилось проделывать большую подготовительную работу, связанную с большими потерями времени и энергии на освоение новых тяжелых тундровых условий, жесточайшей пурги, влияние которой на энергию и психику человека может понять только человек, на себе испытавший, что значит сохранить необходимую бодрость и рабочую энергию после месяца беспрерывного ветра с силой от 18 до 37 метров в секунду, несущего сплошные тучи снега, так, что всякая видимость теряется на расстоянии 2-х метров, и, выйдя из балки, человек не в состоянии в нее вернуться, потеряв всякую ориентацию, жесточайших морозов, доходящих до 53 градусов ниже нуля, новой обстановки, разбросанности людей по тундре, когда людские поселения в несколько человек должны были обживать новую местность и делать первые приготовления для приема новой рабочей силы, создавать материальные запасы, оборудовать рабочее место. В этих условиях работникам Норильстроя в зиму 1936 года приходилось вести первые работы по прокладыванию тракторной и гужевой дороги из Дудинки в Норильск…»

ЦЕНА МЕТАЛЛА

Новый начальник Норильстроя, бывший директор Магнитки Авраамий Завенягин, вполне в духе времени выявил в работе предшественника множество недостатков. Докладывал «железному наркому» Ежову: «Положение стройки хуже, чем указывалось в отчете…

Управление лагерем отсутствует, твердых подразделений в лагере не создано, ограждений нет, нет должного режима. На стройке вскрыто явное вредительство».

Впрочем, Завенягин не стал зацикливаться на поиске виновных, а сам бойко взялся за дело. Во-первых, он установил на объекте жесткий лагерный режим. С бытовавшим при Матвееве свободным перемещением заключенных было покончено. Во-вторых, он в то же время постарался обеспечить их всем необходимым — палатки наконец-то были заменены на более или менее основательные бараки, для детей построили добротную школу, для инженерных работников — дом ИТР с неплохой библиотекой. В отличие от большинства лагерных начальников Завенягин не относился к своим подопечным как к расходному материалу. К примеру, суточная норма хлеба при выполнении плановых показателей превышала в Норильлаге один килограмм, в поисковых партиях выдавали сгущенку и шоколад. Но главное — именно Авраамий Завенягин добился, чтобы Норильский комбинат не ограничивался выпуском металлургического полуфабриката — файнштейна, а стал бы производством полного цикла. Это решение определило судьбу будущего Норильска как крупнейшего города за полярным кругом. Ведь для производства товарного никеля нужны электродные и анодные цеха, мощные электростанции, словом — самый настоящий хай-тек по тем временам. Обслуживать высокотехнологичное производство могли лишь специалисты высочайшего уровня, для которых в свою очередь нужны приличные бытовые условия — добротные квартиры, школы, театры. Все это появилось в Норильске лишь спустя годы после Завенягина, но начало большому строительству положил именно он. Неслучайно комбинат до сих пор носит его имя.

В 1939 году был наконец решен вопрос недостатка рабочей силы: сюда переправили большую часть заключенных расформированного Соловецкого лагеря — около десяти тысяч человек. Работа закипела с удвоенной силой, и уже накануне Великой Отечественной войны Норильский комбинат представлял собой огромный комплекс, включавший малый металлургический завод, несколько электростанций, аэропорт и железную дорогу. Разросся и Норильлаг, состоящий теперь из тридцати четырех отделений и десяти лагпунктов.

В первые месяцы войны в Норильск эвакуировали инженеров и рабочих с Мончегорского и Нальчикского металлургических заводов, оказавшихся под бомбежками вражеской авиации. Благодаря этой интеллектуальной подпитке удалось в кратчайшие сроки наладить выпуск столь необходимого стране и фронту металла. В феврале 1942 года был получен первый ковш файнштейна, а 29 апреля с комбината на уральские машиностроительные заводы отправилась первая партия чистого никеля.

В то же время именно военные годы стали самыми страшными для обитателей Норильлага. Каторжан почти перестали кормить, увеличив при этом нормы выработки и продолжительность рабочего дня. В результате погибли более семи тысяч человек, большей частью от истощения. Однако на общем гулаговском фоне смертность в заполярной зоне выглядит не столь ужасающе — лишь одна сотая процента от всех заключенных, содержащихся в советских лагерях, погибли в Норильске.

НОЧЬ ТЕМНЕЕ ВСЕГО ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Летом 1953 года Норильску наконец дали статус города. Однако предшествовало этому одно из самых трагических событий в истории лагеря и комбината — знаменитое восстание заключенных. До конца 1980-х даже в самом Норильске мало кто о нем знал, так что обстоятельства произошедшего противоречивы. По одной версии, возмущение было вызвано странной амнистией весны 1953 года, объявленной Лаврентием Берией, когда на свободе оказались матерые уголовники, а политические узники остались за решеткой. По другой — лагерное начальство намеренно спровоцировало вооруженные столкновения с подачи руководства госбезопасностью, опасавшегося за свое будущее и стремившегося доказать собственную нужность в новой, послесталинской реальности. Так или иначе, начавшись в Горлаге, восстание охватило около тридцати тысяч заключенных, которые выгнали охрану и администрацию за периметр, повесили над бараками черные флаги и тщетно пытались обратиться к руководству страны с требованиями отмены пыток, облегчения условий и пересмотра дел. Штурм лагеря, состоявшийся в ночь на 4 августа, был коротким и стремительным.

Бойцы двух полков МВД, специально переброшенных из Красноярска, а также вооруженные комсомольцы ворвались на территорию на десяти грузовиках и открыли огонь на поражение. В результате были убиты около сотни наиболее активных заключенных, остальных разбросали по другим тюрьмам, накрутив дополнительные сроки.

А в 1955 году начался новый этап в истории города и комбината. Советское правительство обратилось к комсомольцам с призывом: приезжайте осваивать Крайний Север! В считаные месяцы Норильск, еще недавно застегнутый на все пуговицы, наполнился молодым смехом и песнями. Свадьбы игрались здесь едва ли не каждый день. Уже в следующем, 1956 году Норильлаг был расформирован.

НАВЕКИ С ТАЙМЫРОМ

За два с небольшим десятилетия через Норильлаг прошли около трехсот тысяч заключенных. Значительную, если не основную, часть из них составляли так называемые политзеки — осужденные по печально знаменитой 58-й статье (контрреволюционная деятельность). Специально для политических был организован Горла — с самыми тяжелыми работами и суровыми даже на общем фоне Норильлага условиями. Между тем среди них было немало действительно замечательных людей. Инженер путей сообщения Михаил Потапов, до ареста руководивший кружком рационалистов и изобретателей, в заточении сам проявил замечательные изобретательские способности — он разработал эффективную систему защиты железных и автомобильных дорог от снежных заносов, за что получил досрочное освобождение и прозвище Дед-снегодуй. Выдающийся историк Лев Гумилёв, сын Николая Гумилёва и Анны Ахматовой, по обвинению в контрреволюционной пропаганде провел в Норильлаге пять лет. Свою работу он описывал с максимальной степенью оптимизма, доступной человеку в подобных обстоятельствах: «Штольня казалась нам блаженным приютом, ибо в ней была постоянная температура минус 4. По сравнению с сорокаградусными морозами снаружи или мятущейся пургой, сбивающей с ног, в штольне рабочий день проходил безболезненно». Не имея доступа к источникам и литературе, Гумилёв не оставлял попыток заниматься научной работой. В соавторстве со своим лагерным приятелем, писателем Сергеем Снеговым, он создал шуточную «Историю отпадения Нидерландов от Испании», полностью написанную на блатном жаргоне. Много лет спустя Сергей Снегов вспоминал свои споры с Гумилёвым в редкие минуты отдыха на берегу Угольного ручья: о прагматизме Джеймса Льюиса, о превосходстве Каспара Шмидта над Фридрихом Ницше. Сам Снегов является автором знаменитых «Норильских рассказов», дающих представление о суровой лагерной жизни наряду с произведениями Александра Солженицына, Варлама Шаламова, Льва Разгона, Евгении Гинзбург.

Судьба в лице следователей НКВД забросила в Норильск и народного артиста СССР Георгия Жжёнова. Впервые его арестовали в 1938 году — за разговор в поезде с американским дипломатом. Отправили на золотые прииски Дальстроя. В 1949 году, спустя четыре года после освобождения, арестовали повторно и сослали в Норильск. Георгий Степанович избежал Норильлага — он работал в местном драматическом театре, где, кстати, познакомился с Иннокентием Смоктуновским.

Через Норильлаг прошли писатель Алексей Гарри, в Гражданскую состоявший ординарцем у Котовского, инженер Михаил Ким, придумавший устанавливать дома на Севере на высокие сваи, в результате чего в градостроительстве удалось справиться с вечной мерзлотой, журналист и писатель Абрам Аграновский, основавший славную журналистскую династию, и даже сам Николай Урванцев, в начале 1920-х открывший никелевое месторождение на Таймыре. История Николая Николаевича особенно показательна. В 1938 году его, уже знаменитого в ту пору исследователя Севера, арестовали по бредовому обвинению во вредительстве и создании контрреволюционной организации. Через два года приговор отменили, но вскоре схватили вновь и бросили в Норильлаг. Несмотря на измывательства «компетентных органов», заключенный Урванцев все свои знания и опыт отдал на пользу общего дела, возглавив геологическую службу комбината. Не покинул он Таймыр и после освобождения, на протяжении двенадцати лет продолжая исследовательскую работу в Арктике. Свой прах ученый завещал похоронить в Норильске.