Происхождение понятия апартеид

Политика апартеида в ЮАР

Преступления апартеида

Борцы с расовой сегрегацией в ЮАР

Падение режима апартеида

Музей апартеида в Йоханнесбурге

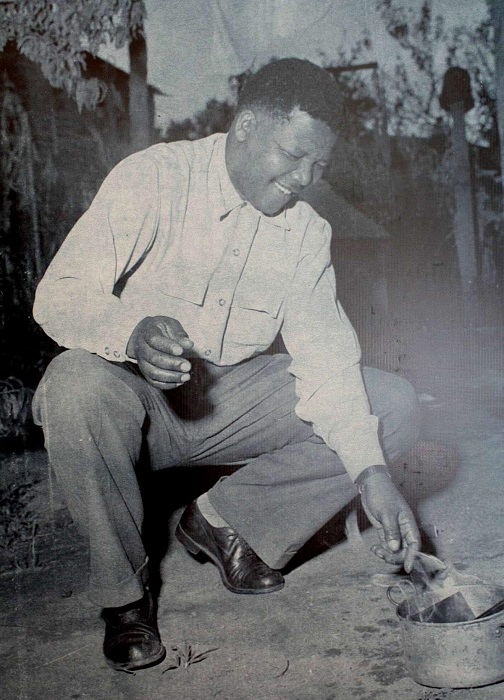

«Многие люди в этой стране заплатили цену до меня и многие заплатят её после меня», — говорил на одном из митингов в 1962 году Нельсон Мандела. Он, как и его соратники, боролся против расистского режима апартеида, установившегося в Южноафриканской Республике в середине 20-го века. Конфликт белого меньшинства, контролировавшего экономику и политику, и цветного большинства, лишённого прав, стал лейтмотивом истории страны вплоть до 1994 года.

Происхождение понятия апартеид

Первые европейские колонисты прибыли на территорию современной ЮАР в середине 17-го века. Это были голландские переселенцы, нанятые Ост-Индской компанией. Они основали в 1652 году Капстад — первый город Капской колонии. Впоследствии, в эпоху британского владычества, он будет переименован в Кейптаун.

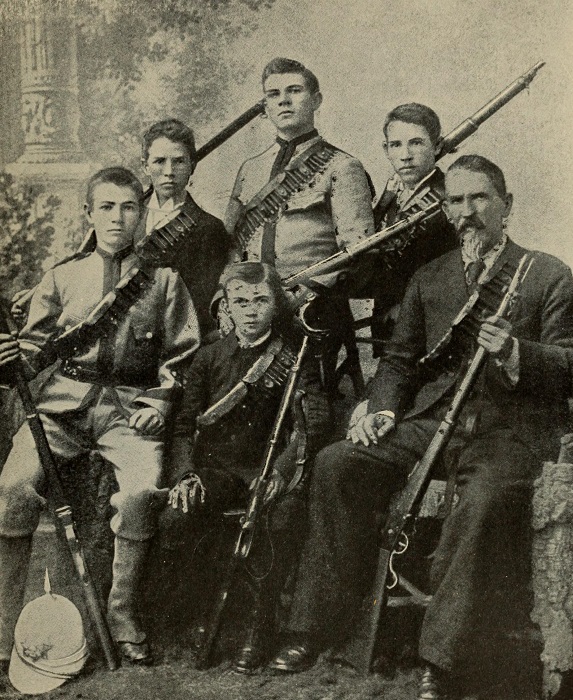

Колония достаточно быстро развивалась за счёт переселенцев из Европы. Львиную долю из них составляли протестанты: гугеноты из Франции, кальвинисты из Германии. Одновременно с этим в Капскую колонию ввозились рабы из Азии и Западной Африки. К 1800 году Кейптаун являлся крупным городом с населением около 60 тыс. человек. Половину из них составляли рабы. За десятилетия сформировалась совершенно обособленная общность белых потомков колонизаторов, которые называли себя африканерами. Те, кто отправился на север, расширять фронтир, вошли в историю как буры. Они основали два государства, с которыми в конце 19-го века будет воевать Британская империя.

Африканеры были протестантами, говорившими на языке африкаанс. Он произошёл от нидерландского с вкраплениями из других языков, в основном французского и немецкого. Радикальный пуританизм, выражавшийся в религиозности и патриархальном укладе жизни, сказывался и на отношении к рабам. За людей их не считали. Во многом именно это стало одной из причин последующего установления режима апартеида.

Само понятие происходит от слова apartheid, что означает «раздельное проживание». Хотя в колониальный период этой системы ещё не существовало, де-факто белое меньшинство жило отдельно от коренного большинства и завезённых темнокожих рабов. Во второй половине 17-го века на законодательном уровне были запрещены смешанные браки. После Наполеоновских войн Капская колония были присоединена к Великобритании. В 1834 году в империи было отменено рабство. Вместе с этим англичане ограничивали африканеров в отношении использования языка. Многие из них в знак протеста ушли на север, где были основаны бурские республики. Там рабство сохранялось на законодательном уровне. Впрочем, к концу века и они стали частью империи.

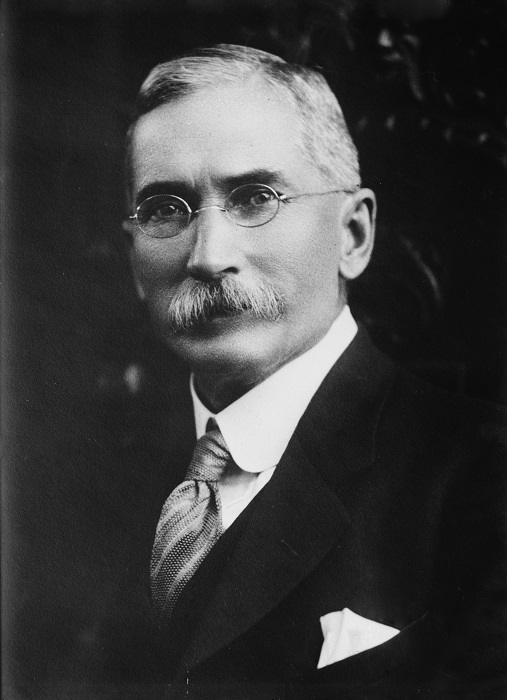

Война против англичан пробудила национализм африканеров. Свою идентичность они строили в том числе на противопоставлении себя темнокожим, у которых «нет закона». В начале 20-го века появились националистические политические партии, в программах которых уделялось внимание и расовой сегрегации. Впервые термин «апартеид» упомянул в 1917 году Ян Смэтс, ветеран Англо-бурской войны и премьер-министр Южно-Африканского Союза. С тех пор эта концепция дополнялась конкретным идейным наполнением. Белое меньшинство смогло реализовать её в 1948 году, когда на выборах в парламент победу одержали крайне правые из «Национальной партии».

Политика апартеида в ЮАР

Хотя англичане в 19-м веке отменили рабство, они всё равно заложили основы будущего режима апартеида. Несмотря на соперничество с африканерами, британцы так же выступали за ограничение политических и экономических прав темнокожих. В отдельных районах колонии им запрещалось наниматься на работу и переселяться в конкретные регионы. После англо-бурских войн в качестве компромисса между победителями и побеждёнными администрация ограничила темнокожим права владения землёй.

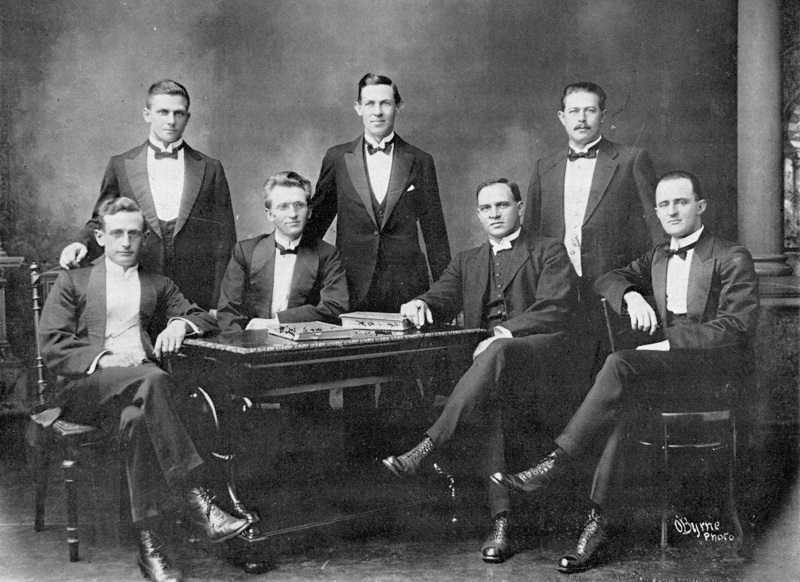

Большую роль в будущей победе крайне правых африканеров сыграло тайное общество «Брудербонд» («Братство африканеров»). Оно было основано в 1918 году, его члены принадлежали к интеллектуальной элите Южно-Африканского Союза и выступали за поддержку культурного, политического и экономического доминирования своих соплеменников. Британские власти относились к активистам с подозрением и преследовали их, однако разгромить «Братство» не получилось. Напротив, их деятельность вскоре стала поддерживаться африканерами-предпринимателями. «Брудербонд» расширил представительство в стране, создал культурные организации.

В годы Второй мировой войны «Братство» поддерживало государства Оси, несмотря на то, что официально Южно-Африканский Союз принимал участие в конфликте на стороне союзников. В организации надеялись, что в случае победы нацистской Германии их родина обретёт независимость от Лондона. Расчёты не оправдались. Несмотря на предательскую позицию, участники «Братства» не понесли наказания. Напротив, они смогли укрепить своё влияние на белое меньшинство и фактически получили контроль над радикальной «Национальной партией».

Во время предвыборной кампании 1947−1948 гг. она смогла завоевать симпатии большинства белых. При этом именно тогда была чётко сформулирована суть политики апартеида. Ей дали следующее определение: «Политика, которая ставит целью сохранение и защиту чистоты туземных народов, объединённых в отдельные расовые группы, с предоставлением им возможностей развития в самоуправляющихся территориальных единицах; политика поощрения развития национального самосознания и уважения национальных особенностей как своей, так и других рас, проживающих в стране».

В мае 1948 года «Национальная партия» одержала победу на парламентских выборах. Националисты-африканеры получили политические рычаги для реализации своей программы расовой сегрегации и защиты своих соплеменников. Пикантность ситуации заключалась в том, что экономическое доминирование имели переселенцы из Великобритании, которых африканеры тоже считали угрозой. Тем не менее с течением времени два белых меньшинства примирились друг с другом — апартеид казался прочной основой сохранения статус-кво.

Уже с 1948 года новое правительство приступило к непосредственной реализации программы апартеида. Были приняты законы, запрещавшие темнокожему населению и азиатам (их предков также привезли европейцы в качестве рабочей силы):

-

вступать в смешанные браки;

-

иметь сексуальные контакты с представителями белой расы;

-

пользоваться некоторыми магазинами и общественными учреждениями.

Законодательная основа для оформления режима апартеида формировалась постепенно на протяжении более чем десяти лет. В целом юридический каркас был оформлен к концу 1950-х годов.

Международное сообщество осудило проводимую в Южной Африке политику. В мире, где нацизм и фашизм были побеждены в ходе самой кровопролитной войны в истории, существование такого дискриминационного режима было более чем странным. Южно-Африканская Республика, заявившая о своей независимости в 1961 году и вышедшая из Британского Содружества, наряду с соседней Родезией (Зимбабве), где власть находилась в руках белого большинства, оказалась под санкциями как капиталистических, так и социалистических держав. Это тем не менее не помешало республике активно участвовать в процессе деколонизации на стороне правых африканских режимов. Южноафриканские войска были серьёзным фактором в стремительно менявшейся политической реальности «Чёрного континента».

К концу 1970-х годов ЮАР оказалась в серьёзном экономическом кризисе. Сказывались международные санкции и внутренние проблемы. Правящая верхушка африканеров разделилась. Либералы предлагали ослабить режим и пойти на пересмотр некоторых, особенно одиозных законов. Консерваторы, напротив, не желали идти на уступки. Победу одержали первые. В 1978 году премьер-министром ЮАР стал Питер Бота, бывший министр обороны. Он пересмотрел отношения с рядом независимых африканских государств и отменил некоторые дискриминационные законы: например, снял запрет на смешанные браки и отдельные пропуска для темнокожих. Однако одновременно с этим усилилось давление на политическую оппозицию этнического большинства. Бота пытался придать апартеиду более цивилизованный вид. Один из лидеров сопротивления, архиепископ Десмонд Туту, описывал его политику так: «Он говорит о том, чтобы более человечно применить бесчеловечную систему».

Меры Боты были временными. Они не могли спасти обречённый на падение режим. В 1980-е годы ЮАР оказалась в глубоком экономическом кризисе, спровоцированном в том числе высокими издержками на реализацию сегрегационных законов, хотя и частично отменённых.

Идеологическое объяснение апартеида

Истоки идеи об апартеиде — в национализме потомков голландских колонизаторов, столкнувшихся с англичанами. Они рассматривали темнокожее население как личную собственность и отказывали ему в политической, экономической и религиозной свободе. В 19-м веке вопрос в глазах колонизаторов приобрёл особую остроту. Теперь на кону стояло само существование их языка и культуры.

Идеологическое обоснование необходимости расовой сегрегации произошло в первой половине 20-го века. В качестве исторического примера африканеры использовали опыт республики Трансвааль, в которой темнокожие рабы существовали «на коротком поводке». Пропагандой идей занялась тайная организация «Брудербонд», тесно связанная с «Национальной партией». Её лидер Джеймс Герцог выдвигал идею о богоизбранности белой расы и необходимости сегрегации.

Радикальные африканеры сочувственно относились к нацистам и фашистам. Члены «Брудербонда» отмечали, что они являются приверженцами «христианского национализма». Идеологические истоки апартеида можно увидеть в трёх перспективах. Первый — радикальная протестантская этика, из которой был взят тезис о «богоизбранности» и «особой миссии» африканеров в регионе. Второй — расизм и отказ темнокожему населению в собственной воле. Он был основан на социальном дарвинизме. Третий — национализм. В послевоенное время он был тесно связан с противодействием коммунизму.

Приведением всех этих разрозненных идей в единую форму занялись два человека. Ставший в 1948 году премьер-министром Даниель Малан за несколько лет до своего избрания разработал проект конституции страны, в которой на законодательном уровне были закреплены дискриминационные нормы и сегрегация белого и темнокожего населения. Политик считал африканеров цивилизованными, а темнокожее большинство — языческим и неграмотным, поэтому отказывал ему в существовании. Другим идеологом и теоретиком стал профессор социологии Гроенвальд Кронье. В 1945 году из печати вышла его книга «Дом для потомства», в которой учёный обосновывал необходимость сегрегации «волей бога».

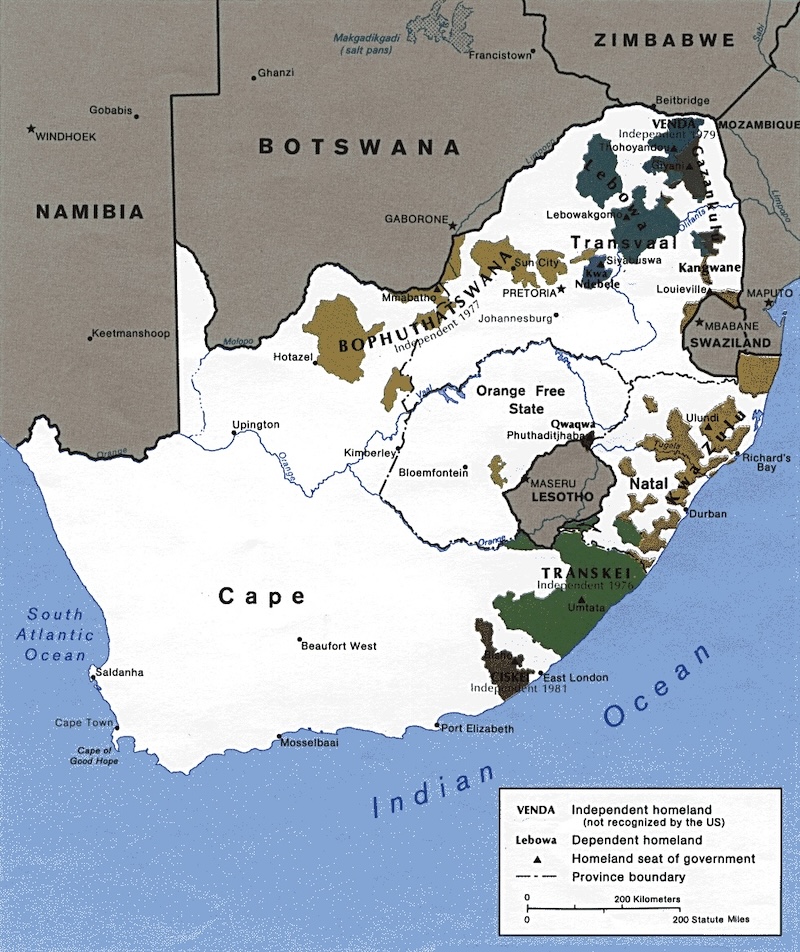

Бантустаны

Одним из главных мероприятий апартеида стало создание для темнокожего населения специальных резерваций, которые получили название бантустаны (или хоумлэнды). Они были образованы согласно закону 1950 года «об особых областях». Власти Южной Африки формировали особые регионы, куда насильно выселяли темнокожее население. Эти территории были худшими в стране и составляли около 13% её площади. На них проживало 70% населения государства.

Всего было создано 10 бантустанов на территории Южной Африки:

-

Бопутатсвана

-

Квандебеле

-

Лебова

-

Венда

-

Газанкулу

-

Кангване

-

Квазулу

-

Кваква

-

Транскей

-

Сискей

Изначально бантустаны являлись автономными территориями в составе Южной Африки. Они управлялись племенными вождями, лояльными правительству республики. Впоследствии, в результате принятия серии регулирующих законов, резервации получили право на расширенное внутреннее самоуправление. Здесь создавались рабочие места. Главной целью стало недопущение темнокожего населения в крупные города страны. Помимо этого, создание самоуправляемых (а в перспективе — независимых) бантустанов разрешало проблему гражданства темнокожих жителей республики. Об этом открыто говорило и правительство: «Если наша политика будет доведена до логического завершения в отношении темнокожего населения, не останется ни одного темнокожего мужчины с южноафриканским гражданством».

Тем не менее в бантустанах проживали лишь чуть менее 40% темнокожего населения страны. Остальные влачили жалкое существование в трущобах вне пределов резерваций.

Главы республики понимали, что резервации не работают должным образом. В 1970-е годы правительство приступило к форсированию событий. Все темнокожие жители ЮАР были объявлены гражданами бантустанов, а самим резервациям предоставлялась большая автономия. В 1980-е годы некоторые из них даже получили номинальную независимость. Она не была признана международным сообществом. В целом ООН осуждало правительство ЮАР за создание резерваций, на что власти приводили следующий аргумент: в бантустанах у его жителей есть все политические права и экономические свободы. Были созданы условия для развития и процветания — что же ещё нужно?

Впрочем, по мнению современных исследователей, система бантустанов имела и другую сторону. Африканеры специально удерживали экономику этих областей на примитивном уровне, дабы в города приходили наиболее трудоспособные и талантливые представители темнокожего населения. Таким образом, с одной стороны, можно было достичь экономического роста. Однако этот процесс привёл к формированию темнокожего среднего класса с развитым самосознанием, который влился в движение борьбы за свои права. Система бантустанов стала одной из причин падения режима апартеида в ЮАР.

Резервации прекратили своё существование лишь в начале 1990-х годов. Примечательно, что в ряде случаев властям приходилось вмешиваться в этот процесс силовыми методами. Многие местные элиты, сколотившие состояние на субсидиях из центра, не хотели просто так расставаться с источником доходов. Тем не менее система была окончательно демонтирована в 1994 году. Бантустаны на правах полноправных регионов ЮАР вновь вошли в состав государства, а на их территориях впервые были проведены демократические выборы. Впрочем, наследие режима апартеида всё ещё живо на этих землях — они считаются одними из самых депрессивных в экономическом и социальном отношениях.

Преступления апартеида

По заключению ООН, принятому в 1970-е годы, сам апартеид с его системой сегрегации и унижения по расовому признаку были признаны преступлением. В годы существования режима правительство не стеснялось пользоваться силой при перемещении населения в бантустаны или наказания темнокожих за нарушение бесчеловечных законов. В истории осталось несколько вопиющих примеров массовых убийств.

В марте 1960 года правительство расстреляло мирную демонстрацию темнокожих в посёлке Шарпевиль. Причиной акции стало распространение закона о пропусках на женщин. Его суть заключалась в том, что каждый темнокожий житель ЮАР должен был иметь при себе специальную учётную книжку, которая предъявлялась практически любому белому чиновнику по первому требованию. С её помощью власти отслеживали перемещение населения по стране. В случае отказа предъявить документ правонарушителю грозило тюремное заключение на месяц.

Недовольством жителей Шарпевиля решили воспользоваться противники режима апартеида в лице Африканского национального конгресса. 21 марта несколько тысяч темнокожих без учётных книжек собрались у офиса полиции посёлка. Они предложили властям арестовать себя как правонарушителей. Полиция разогнала протестующих слезоточивым газом и резиновыми дубинками. Однако позднее толпа вернулась. Полиция задержала трёх человек, толпа попыталась отбить их — но обратно получила лишь свинец. 69 человек были убиты, больше сотни — ранены, в том числе женщины и дети. Правительство своеобразно отреагировало на события в Шарпевиле — местные белые чиновники по принятому вскоре после событий закону были освобождены от ответственности за ущерб, нанесённый протестующим. Расстрел демонстрации привёл к радикализации борьбы за права темнокожих и появлению боевого крыла Африканского национального конгресса.

Другая крупная трагедия произошла в 1976 году. Тогда серия беспорядков, начавшаяся в городе Соуэто, прокатилась и по другим крупным городам страны. Причиной стал новый дискриминационный закон. По решению правительства в 1976 году образование во всех учебных заведениях страны перешло на африкаанс. Темнокожие были недовольны очередным притеснением их языка. Около 15 тыс. студентов и школьников в знак протеста 16 июня 1976 года собрались на местном стадионе, после чего прошли по улицам города, выкрикивая лозунги против апартеида.

Реакция местных властей не заставила себя ждать. Полиция была поднята по тревоге. Начались столкновения, в результате которых погибли около 20 человек, в том числе дети. 17 июня беспорядки продолжились. Власти усилили полицейское присутствие и подняли в воздух вертолёты. Одновременно акции протеста произошли в других крупных городах, где также начались столкновения с полицией. Лишь к концу года волна беспорядков сошла на нет. В ходе столкновений темнокожих и полиции погибли около 150−200 человек.

Подобные события вызывали бурю негодования населения, а также протесты в международном сообществе. Уже упоминавшийся город Соуэто был изначально построен как резервация. В него насильно были выселены около 50 тыс. человек из Йоханнесбурга и соседних крупных городов ЮАР. Волна насилия не была односторонней. После событий в Шарпевиле Африканский национальный конгресс, защищавший права темнокожих, создал боевую организацию «Умконто ве сизве», которую возглавил Нельсон Мандела, один из лидеров сопротивления. Его бойцы проходили обучение в «левых» странах Африки, в том числе под руководством советских военных специалистов. Впоследствии, уже после падения режима апартеида и проведения первых всеобщих демократических выборов в республике, эта организация вольётся в состав вооружённых сил ЮАР.

Борцы с расовой сегрегацией в ЮАР

Политические партии и общественные объединения, занимавшиеся защитой прав темнокожего населения и боровшиеся с социальной несправедливостью, появились задолго до начала эпохи апартеида. Самая знаменитая из них, Африканский национальный конгресс, который и в наше время является самой крупной политической силой ЮАР, была образована в 1912 году. Вплоть до 1990-х она не могла официально участвовать в политической жизни страны, поэтому до начала апартеида деятельность партии ограничивалась культурными мероприятиями, созданием профсоюзов и организацией акций мирного сопротивления. После прихода правых африканеров к власти в 1948 году АНК возглавила многочисленные акции гражданского неповиновения, приуроченные к принятию всё новых дискриминационных законов.

В 1955 году оппозиционные силы приняли «Хартию Свободы» — список основных требований к правительству. Этот документ стал ответом на продолжающееся наступление порядков апартеида. Его суть сводилась к требованиям полного пересмотра сложившихся в стране социальных отношений — фактически, к слому старой республики. Неудивительно, что с этого момента правительство начало преследование членов АНК и других оппозиционных групп. В 1960 году деятельность партии была запрещена, в том же году начался судебный процесс над её руководством. На скамье подсудимых оказался и Нельсон Мандела. Политики, выступавшие против апартеида, получили крупные тюремные сроки.

Другой организацией, боровшейся с сегрегацией, стала Коммунистическая партия Южной Африки. Её членами были не только темнокожие — в ЦК состояли и белые, потомки европейских эмигрантов. Партия была образована в 1921 году и существовала вполне легально. Некоторые её члены даже избирались в муниципальные органы самоуправления. Однако в 1950 году правительство приняло закон о запрете деятельности КПЮА. До 1990-го она существовала в подполье и активно взаимодействовала с АНК. Связи с СССР позволили членам компартии готовить боевиков на территории соседних независимых стран Африки.

Это были бойцы уже упоминавшейся «Умконто ве сизве». Примечательно, что де-юре она принадлежала АНК, но де-факто в её руководстве состояло много коммунистов, имевших опыт или необходимые связи для деятельности боевого крыла. Базами для подготовки бойцов стали Мозамбик и Ангола, где присутствовали советские специалисты. В этих же странах на время запрета деятельности находились лидеры обеих оппозиционных партий. В 1963 году они закупили у СССР на нужды подполья оружие и боеприпасы общей стоимостью в 36 млн рублей.

Первые акции «Умконто ве сизве» состоялись 16 декабря 1961 года — серия взрывов прогремела в Йоханнесбурге. Там была атакована энергетическая подстанция. В последующие 20 с лишним лет нападения на государственные учреждения, армейские штабы, полицейские участки, подрывы железных дорог и заводов происходили несколько раз в год. Люди гибли с обеих сторон — как чиновники и силовики, так и воевавшие с ними боевики. Солдаты «Умконто…» участвовали в военных конфликтах и за рубежом — прежде всего, в Анголе и Родезии. В последней они выступали в союзе с Робертом Мугабе, боровшимся против местного режима белого меньшинства. По подсчётам современных исследователей, только с 1984 по 1989 гг. в политической вооружённой борьбе погибли более 5 тыс. человек.

Роль Нельсона Манделы

Мандела принадлежал к интеллектуальной элите темнокожего большинства. Он поступил в единственный университет, в котором имели право обучаться «цветные» — Форт-Хэр, однако из-за участия в акции протеста против политики попечительского совета был изгнан из вуза. Затем оказался в Йоханнесбурге и стал работать клерком в юридической фирме. Здесь он возобновил обучение в университете Витвартерсранда, где сблизился с будущими членами АНК и сам вступил в молодёжную лигу партии.

С 1948 года Мандела активно участвует в акциях протеста и поднимается по карьерной лестнице в Африканском национальном конгрессе. Он становится секретарём молодёжной организации, открывает фирму, в которой оказывает юридическую помощь угнетаемым «цветным». Сначала он делал ставку на ненасильственное сопротивление — перед глазами молодого Манделы был пример Махатмы Ганди, который смог добиться такими методами независимости Индии. Однако вскоре правительство перешло к открытым репрессиям. В 1956 году политик оказался за решёткой. Процесс по обвинению в государственной измене продолжался 5 лет, но Мандела был оправдан. Впрочем, эти события повлияли на его взгляды. В 1961 году Нельсон возглавил боевое крыло АНК. Политик пришёл к выводу, что в новых условиях остаётся надежда лишь на силовое решение проблемы.

В 1962 году Мандела был вновь арестован. На этот раз южноафриканское правосудие было не на стороне борца за права темнокожих. Его приговорили к пожизненному заключению. В последнем слове политик объяснил, почему выбрал путь вооружённой борьбы и закончил выступление описанием идеального, с его точки зрения, общества — равноправного, без господства какого-либо из классов. «Ради этого идеала я готов умереть», — сказал он.

Первые годы заключения Мандела провёл в тяжелейших условиях на острове Роббен. Сегрегация существовала и тут — темнокожим полагался значительно меньший паёк, и их отправляли на более тяжёлые работы. Политик был изолирован от мира: он имел право отправлять одно письмо в полгода, а корреспонденция претерпевала серьёзные изменения из-за вмешательства цензоров.

Впрочем, во многом именно благодаря тюремному заключения Мандела превратился в символ оппозиции в ЮАР. Его имя было на слуху во всём мире. В начале 1980-х годов власти ЮАР сначала перевели Манделу в другую тюрьму, с более лёгкими условиями содержания, а затем обратились к нему с предложением о начале переговоров. Главным условием президент Петер Бота назвал отказ АНК от вооружённой борьбы. Мандела отказался отрекаться от этого пути. Освобождение затянулось, но оно стало делом времени. Внутренний кризис в ЮАР усиливался, международное сообщество оказывало давление на белое меньшинство. В результате Нельсон Мандела был освобождён из-под стражи 11 февраля 1990 года. Это событие стало символом происходивших в стране перемен.

Падение режима апартеида

Несмотря на попытки Петера Боты придать апартеиду «человеческий вид», кризис, как экономический, так и политический, к середине 1980-х годов и не думал заканчиваться. Экономическое развитие фактически остановилось, в том числе из-за санкций международного сообщества. Оно же требовало проведения реформ.

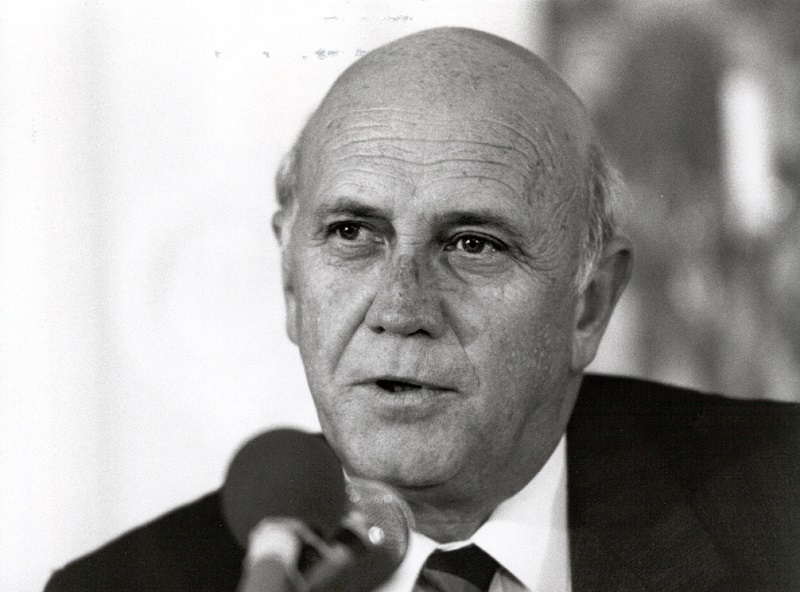

Петер Бота попытался косметически изменить имидж страны — и потерпел крах. На более серьёзные изменения он не решился. В 1989 году на посту президента его сменил Фредерик Виллем де Клерк. Именно при нём государственная система начнёт постепенную перестройку. В условиях попыток правительства установить контакты с лидерами сопротивления, террористические акты постепенно прекратились. Борцы за равноправие делали большую ставку на экономические требования. Одновременно белые бизнесмены чаще включали темнокожих в рыночные отношения. Всё больше факторов говорило в пользу необходимости изменений.

В начале 1990 года де Клерк объявил о том, что запрет на деятельность оппозиционных партий, сопротивлявшихся апартеиду, снимается. Это касалось и АНК. Из тюрьмы вышел Нельсон Мандела. Он официально возглавил партию и заявил о том, что от вооружённой борьбы организация пока не отказывается. Вряд ли на это рассчитывало южноафриканское правительство. Однако процесс демонтажа системы апартеида уже был запущен. В мае правительство объявило политическую амнистию — эмигранты смогли без последствий вернуться на родину.

Несмотря на это, переход к равным для всех рас правам шёл достаточно болезненно. Переговоры АНК и правительства во главе с де Клерком имели напряжённый характер. Белые пытались сохранить своё положение в политической сфере с помощью расовых квот. В отношении этого Мандела отстаивал последовательную позицию — равные демократические права для всех. В перспективе, безусловно, это означало ослабление африканеров в парламенте.

Одновременно с этим напряжение в обществе достигло пика. В первой половине 1990-х годов страна находилась на пороге гражданской войны. Помимо АНК, чьи боевые крылья ещё не были расформированы, активизировались другие движения темнокожих. Одной из самых влиятельных являлась организация «Партия свободы Инката», которая представляла радикальных правых зулусов, мечтавших об отделении своих территорий от ЮАР. Между сторонниками АНК и «Инкаты» состоялось несколько боевых столкновений. Самое крупное произошло 17 июня 1992 года в Бойпатонге — оно привело к гибели 45 человек. Вооружённое сопротивление оказывали и некоторые лидеры бантустанов, справедливо полагавших, что вскоре их влиянию придёт конец.

Вместе с этим активно вооружалось и белое население. Этот процесс стал реакцией на участившиеся нападения на их фермы и дома. В целом после начала реформ и переговоров с лидерами АНК ЮАР захлестнула волна разностороннего насилия. Фактически это был пролог войны всех против всех. Лишь политическая воля лидеров АНК и правительства могла остановить кровопролитие. В 1993 году и де Клерк, и Мандела получили Нобелевскую премию мира за движение к социальной справедливости в ЮАР.

В апреле 1994 года состоялись выборы в парламент на всеобщей основе. Большинство голосов (63%) получила возглавляемая Нельсоном Манделой АНК. Пятая часть избирателей поддержала бывшую правящую Национальную партию. Мандела стал президентом и возглавил правительство «национального единства», в которое вошли, помимо членов АНК, африканеры из Национальной партии и зулусы из «Инкаты».

В 1996 году была принята новая конституция ЮАР, которая действует до сих пор. Примером для неё стал основной закон Соединённых Штатов, в частности Билль о правах. Южная Африка была объявлена республикой, в которой гарантировались равные права и возможности для всех жителей, вне зависимости от расы, национальности и вероисповедания. После этого власти приступили к ликвидации бантустанов. В некоторых случаях (к примеру, в Сискее и Бопутатсване) это привело к кратковременным столкновениям с местными элитами. Тем не менее вскоре силовики смогли восстановить единство страны. Бывшие резервации стали полноценными регионами ЮАР.

Отмена апартеида имела прогрессивное значение. Было ликвидировано правовое неравенство, царившее в Южной Африке на протяжении полувека. Тем не менее экономика ЮАР после апартеида переживала не лучшие дни. Прежде процветавшие города, центры деловой и экономической жизни, опустели. Особенно ярко это было видно на примере Йоханнесбурга. Прежде уверенное в собственной безопасности белое меньшинство стало опасаться за собственные жизни. Случались нападения на фермы плантаторов, однако с течением времени волна насилия сошла на нет. Благодаря субсидиям правительства удалось частично улучшить жилищные условия темнокожих. В отличие от соседней Родезии-Зимбабве, где экономика рушилась с феноменальной скоростью, в ЮАР этого удалось избежать. Республика по сей день остаётся одной из самых развитых в Африке. Этот факт — безусловное достижение правительства во главе с Нельсоном Манделой и его преемников, которые смогли в щадящем режиме ликвидировать систему апартеида.

Музей апартеида в Йоханнесбурге

В ноябре 2001 года в «Голд Риф Сити», парке развлечений, расположенном в Йоханнесбурге, был открыт музей, посвящённый истории апартеида. Помимо него здесь расположено казино и аттракционы.

Экспозиция музея отражает множество аспектов системы расовой сегрегации и угнетения цветного меньшинства, существовавшей в стране с 1948 года. На постоянной основе работают несколько выставок, посвящённых политической системе апартеида, жизни в бантустанах и резервациях, политической борьбе АНК и их соратников против белого большинства. Особое место занимает экспозиция, посвящённая конституции ЮАР. В музее в большом количестве представлены артефакты эпохи и ключевые документы.

Учреждение играет большую роль в сохранении памяти о временах апартеида. В музее проводятся постоянные мероприятия, посвящённые эпохе сегрегации. Он является одним из самых популярных туристических центров не только Йоханнесбурга, но и республики в целом.