К этому сражению за Маньчжурию обе стороны готовились долго. Русское командование накапливало войска для решающей битвы войны под Мукденом. Эшелоны один за одним шли по Транссибу на восток. К началу февраля главнокомандующий — генерал от инфантерии А. Н. Куропаткин — располагал тремя армиями (около 276 тыс. штыков и сабель) против пяти японских (около 270 тыс. штыков), а также преимуществом в орудиях (1089 полевых, 178 осадных и 78 мортир против 1070 орудий у противника). Однако армии маршала Ивао Ойямы обладали большим количеством пулемётов: 254 против 56 у русских.

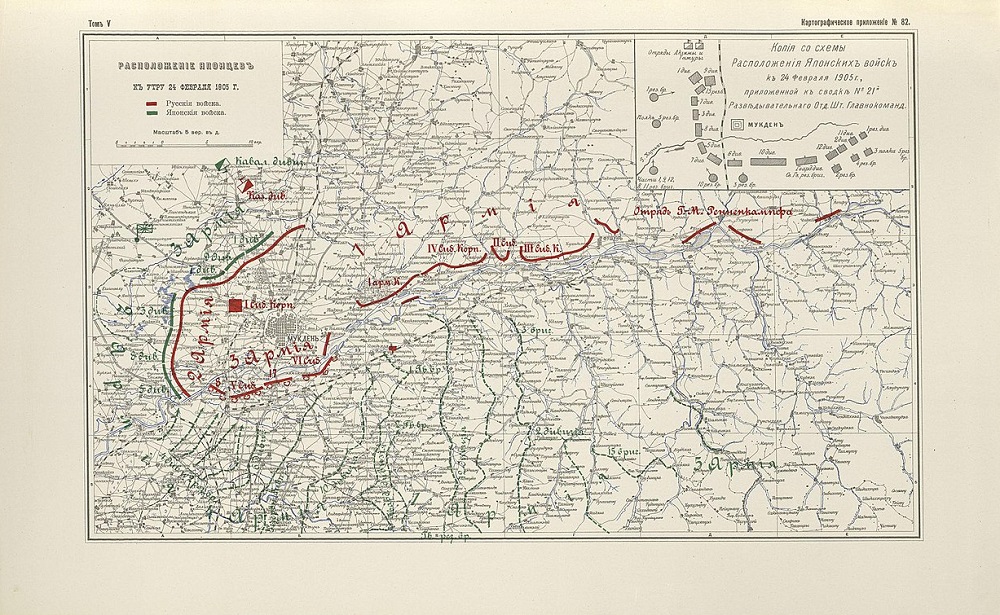

Силы были примерно равны. Но в предстоявшем столкновении сыграли роковую роль ещё несколько факторов. Во-первых, расположение армии России — она занимала пространство длиной в 150 км, слишком протяжённое, чтобы быстро сосредотачивать превосходящие ударные силы для наступления. Во-вторых, Куропаткин и его подчинённые (генералы А. В. Каульбарс и другие) уступали своим японским оппонентам. Слишком осторожный и нерешительный, суетливый и нехладнокровный русский командующий морально не был готов к управлению армией в случае непредвиденных событий (из которых, в сущности, во многом и состоит война). Наконец, японцы узнали о планах Куропаткина атаковать их 12 февраля 1905 г. (здесь и далее — по ст. ст.). И решили не сидеть сложа винтовки.

Япония наносит удар

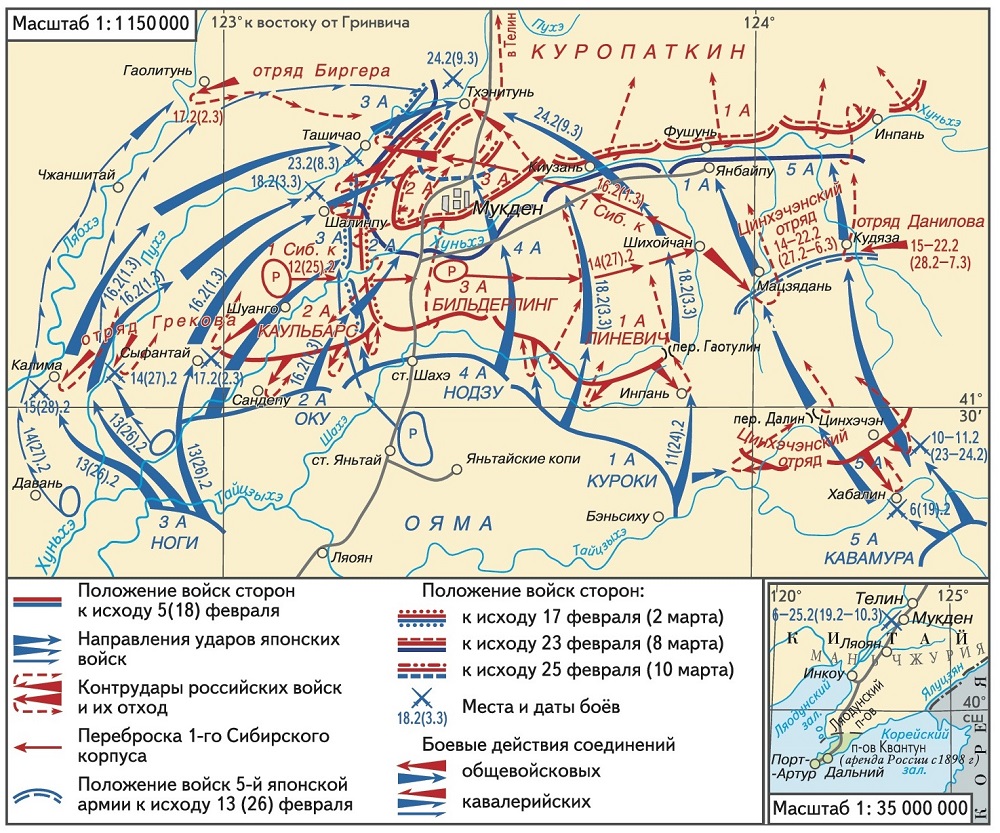

Ойяма начал наступление первым. 6 февраля он нанёс отвлекающий удар по русским позициям в центре и на левом фланге, а армию генерала Ноги отправил в обход — обойти русский фланг и зайти в тыл. Уже в ходе первых дней сражения сказалось преимущество японцев в пулемётах, которые русские называли «чёртовой поливайкой», и в расчётливости их полководца. Ойяма сорвал планы Куропаткина и лишил его инициативы — тот отменил намеченное наступление, отказался от идеи контратаки и начал спешно «затыкать» дыры, боясь прорыва и обходных манёвров. Русские войска сидели на перевалах и дорогах и охраняли левый фланг, за который так беспокоился главнокомандующий. Переброска частей с места на место и срочное формирование разного рода отрядов нарушили связь и оперативное управление. В этой ситуации генералы армий должны были проявлять инициативу, однако не все (и особенно Каульбарс, командующий 2-й армией) оказались на это способны.

Военный врач В. П. Кравков, 17 февраля 1905 г.: «Ну и артистическую же штуку проделали над нами желторожие: отвлекши демонстративными действиями наши силы к восточному флангу и к центру, они быстро и незаметно прошли по нейтральной полосе почти до Синминтина и теперь ударили нам в тыл!»

План Ойямы сработал. Русские с трудом замедлили продвижение армии генерала Ноги. 18 февраля пришлось начать отступление. Так как совсем недавно войска готовились наступать, а не обороняться и отходить, это произвело удручающий эффект. Контратаковать тоже оказалось невозможно — генерал 2-й армии Каульбарс утратил связь со значительной частью вверенных ему полков и перешёл к обороне.

В этот момент японский наступательный потенциал уже почти иссяк. Армия Ойямы тоже устала за 10 дней сражения. Но осторожный Куропаткин не принял это в расчёт, а по-прежнему опасался дальнейших атак. Впоследствии он оправдывал свой отказ от наступательных действий (а именно это предлагал генерал Н. П. Линевич, командир 1-й армии) «преувеличенными донесениями о силах противника». И 22 февраля Куропаткин приказал отступить. Это оказалось ещё одним деморализующим ударом. Один из участников битвы рассказывал: «"С болью и злобою в сердце (…) войска очищали позиции, которые они своей кровью отстояли от яростного напора японцев, о чём свидетельствовали груды неприятельских трупов, валявшихся пред окопами. Вместо с нетерпением ожидаемого перехода в наступление — опять отступление! Японцы, кажется, не верили в своё счастье, так нерешительно следовали они за отступающими».

Что ещё хуже — на этот раз отступавшие войска проходили мимо складов с припасами, которые теперь должны были достаться врагу. Можете себе представить, что такое для солдата — выйти усталым и голодным из кровопролитного сражения и увидеть гору еды и бочки с водкой! Удержать людей от погрома ни криком, ни угрозами офицеры не могли. Один из очевидцев вспоминал эти сцены:

«…Кто-то сидел на земле и открывал [консервные] банки шашками и штыками, вываливая их содержимое на месте… Другие открывали их больше, чем могли бы съесть за неделю. Их голод, казалось, рос при простом виде пищи и возбуждение было таким, что иногда люди резали себе пальцы, не замечая того. Но еще более худшие сцены разыгрались у бочек с водкой. По ним били штыками, их рубили ножами, тесаками, топорами, пока они не начали истекать от множества ран. Неистовая толпа людей боролась вокруг этих отверстий, пытаясь подставить рты под драгоценную жидкость или поймать ее шапками, банками, пустыми упаковками от сардин, даже осколками японских снарядов, которые лежали рядом».

«Войска наши очутились «в бутылке»»

Тем временем японцы собрались с силами и пытались окружить русскую армию. Им почти это удалось. 24 февраля войска генерала Куроки прорвали оборону 1-й армии, ещё немного — и они могли перерезать Мандаринскую дорогу и захлопнуть крышку «котла». А. И. Деникин (тогда ещё капитан) вспоминал:

«…у Мукдена войска наши очутились «в бутылке», узкое горлышко которой всё более и более суживалось к северу от Мукдена. (…) Одни части пробивались с боем, сохраняя порядок, другие — расстроенные, дезориентированные — сновали по полю взад и вперёд, натыкаясь на огонь японцев. Отдельные люди, то собираясь в группы, то вновь разбегаясь, беспомощно искали выхода из мёртвой петли. (…) А всё поле, насколько видно было глазу, усеяно было мчавшимися в разных направлениях повозками обоза, лазаретными фургонами, лошадьми без всадников, брошенными зарядными ящиками и грудами развороченного валявшегося багажа, даже из обоза главнокомандующего… Первый раз за время войны я видел панику».

Куропаткину повезло, что японцам не удалось отрезать последний путь отхода. 25 февраля русские армии под обстрелом отступили от Мукдена (который позднее и заняли японцы) на север по Мандаринской дороге. Войска, обозы (со скотом), артиллерия, госпитали и тыловые службы перемешались в единую неорганизованную массу. Раненые падали замертво, зачастую оставленные без всякой помощи. За собою войска оставляли пьяных и мёртвых, винтовки и орудия, бесчисленные зарядные ящики, двуколки, повозки, полевые кухни… Недобросовестные солдаты превратились в обозных мародёров. Лишь части 1-й армии, подчинённой генералу Линевичу, отступали, не утратив дисциплины. Она же прикрывала отступление двух других армий, полностью утративших боеспособность.

У этой катастрофы было много причин — и недостаточная подготовка офицеров и «нижних чинов», и просчёты разведки, и несовершенное устройство связи и управления войсками, и несвоевременное исполнение приказов… Но главная — ошибки главнокомандующего и командующих армиями, которые по своим личным качествам и фактической квалификации не подходили для занимаемых ими постов. От окончательного разгрома отступавшую в беспорядке русскую армию спасло только то, что японцы и сами выдохлись и не могли её активно преследовать. В течение двух недель сражения они тоже понесли серьёзные потери — всё-таки, пока не началось отступление, русские солдаты и офицеры бились очень упорно. Доблесть отдельных частей и командиров уберегла войска от уничтожения.

На этом Мукденское сражение завершилось. Японцы, конечно, не достигли своих целей в полной мере, не разгромили русских окончательно, но в общем — победа осталась за ними. Дезорганизованные войска Куропаткина отошли на Сыпингайские позиции зализывать раны и подсчитывать тяжёлые потери: 89 тыс. человек (из них более 8,7 тыс. — убитыми, остальное — раненые, пропавшие без вести и пленные), 5 тыс. обозных повозок, 15 тыс. лошадей и 34 орудия. Одним из забавных трофеев врага стала кровать Куропаткина, которую отвезли в Японию в музей.

Восстановить численность войск в Маньчжурии командование сумело за несколько недель (из России прибывали резервы). Куропаткина на посту главнокомандующего заменил более деятельный и профессиональный Линевич. Но к масштабному наступлению армия уже не была готова морально, особенно на фоне набиравшей обороты Первой русской революции. Японцы, которые потеряли в битве более 15 тыс. человек убитыми и 59 тыс. ранеными, тоже взяли паузу — на суше они уже одержали достаточно побед. Совсем скоро, в мае 1905 г., они поставили точку и на море, разгромив при Цусиме русский флот. «Маленькая победоносная война» закончилась поражением России и надломом самодержавия.