С.БУНТМАН: Добрый вечер. Сейчас вот мы, из разных концов Москвы и области, с Алексеем Валерьевичем Кузнецовым — расскажем вам страшную вещь. Я думаю, что все учились в школе, читали «Войну и мир» и помнят эту жуткую совершенно сцену народного гнева — как бы народного гнева. Вот, и я и до этого-то не очень любил Ростопчина, например, но как-то он мне совсем перестал нравиться.

А.КУЗНЕЦОВ: Толстой очень подчёркивает в этой сцене, что народный гнев не просто спровоцированный, а буквально вымученный Ростопчиным, да? Несколько раз Ростопчин указывает: бейте его, бейте! А народ-то далеко не сразу, где-то примерно с третьего призыва, в конечном итоге… И то в конечном итоге же убивают Верещагина унтер-офицеры, а народ уж потом как-то там, достаточно вяло уже расправляется с мёртвым, значит, Верещагиным.

Но я хочу сказать, что не планировалось никакой актуальности в этой теме, потому что дело это из нашего доброго загашника, мы уж минимум два, а то и три раза предлагали в своё время его в голосовании — оно там не выигрывало по каким-то причинам. И когда я неделю назад подумал, что вот, кстати, хорошее дело, да, и его надо бы предложить… Но очередные инициативы нашей Государственной Думы сделали его актуальным, и мы два часа назад в программе «Быль о правах» с Калоем Ахильговым опять разбирали новые инициативы по поводу иноагентов и лиц, аффилированных с иноагентами, и лиц, прикосновенных к иноагентам. А это дело абсолютно про это — хочется, перефразируя известную песню Александра Моисеевича Городницкого, просто спеть: «ах, Верещагин и Мешков — иноагенты девятнадцатого века». Вот так и назвали: «Иноагенты 19-го века».

Вы сейчас убедитесь, что я ни секунды, ни на грамм не преувеличиваю. Фёдор Васильевич Ростопчин, который действительно человек, ну, прямо скажем, малосимпатичный… Сейчас нам Полина даст первую картинку, где он изображён ещё достаточно молодым человеком, но уже при многочисленных регалиях. Это время первого пика его карьеры. Дело в том, что вообще-то, несмотря на корни, связи и прочие благоприятные обстоятельства, в начале карьера его — во времена, значит, императрицы Екатерины II — развивалась не очень бурно, и причиной тому был его несколько вздорный и сильно сумасбродный характер. В конечном итоге, будучи в хорошем расположении духа, императрица обозвала его сумасшедшим Федькой и сплавила в Гатчину, потому что — ну, где сумасшедшему молодому человеку, по мнению императрицы, было самое место.

С.БУНТМАН: Да. При наследнике.

А.КУЗНЕЦОВ: При наследнике, который, так сказать, невысказанно, видимо, считался сумасшедшим Пашкой и всячески старался это прозвище оправдать. И там, будучи в этом гатчинском кружке, volens-nolens, волею императрицы, Фёдор Васильевич и создал, заложил основы своего возвышения при императоре Павле. При последнем на него низвергаются чины, ордена, всякие прочие вещи. Но правление Павла было сравнительно коротким — всего четыре года и четыре месяца. И с уходом покровителя в лучший из миров он опять оказывается, значит, практически в нетях и занимается литературным творчеством. Вот в это время он себя совершенно чётко определяет как представителя такой вот… Хотя он человек ещё не очень, прямо скажем, пожилой, даже по тем временам — ему в это время, ну, около 40 лет, там, где-то в 1803—1804 году. Но он вот выглядит таким брюзжащим стариком. Он такой вот шишковец — его всё раздражает: вот эти новомодные тенденции, вот эти новые, значит, словечки в языке, вот это вот офранцузивание дворянства — он бубнит, бубнит…

С.БУНТМАН: Да — этот длинный хвост и «чудный вырез [выем]", да…

А.КУЗНЕЦОВ: Совершенно верно. «А всё Кузнецкий мост и вечные французы». Он изобретает своего литературного протагониста, значит, некоего пожилого дворянина, который, вот … — «Размышления на Красном крыльце» прочитайте, очень интересно — который старыми словесами… А на самом деле не старыми — Ростопчин, не владея в совершенстве старым языком, изобретает такой волапюк, такой вот как должен был бы звучать идеальный язык ретрограда и консерватора. Ужасно похоже на Стародума фонвизинского — вот он такими периодами какими-то совершенно нескладными, значит, изъясняется, самые простые мысли драпируя под бесконечным количеством слов. И вот, значит, этот дворянин по имени Сила — вот он, значит, тоже бубнит. Типичный ветеран, каким Ростопчин не является, в общем-то. А дальше — дальше его призывают опять на государеву службу, и он очень активно начинает действовать. Своей покровительницей он считает великую княгиню Екатерину Павловну. Напомним, что это любимая сестра Александра I — настолько любимая, что некоторые злые языки даже утверждают, что он её любил не только братской любовью. Но, по крайней мере, это, что называется, на совести утверждающих, но это действительно женщина сильная, самостоятельная, очень умная. Ну и вообще, посмотрите её биографию — она конечно, для великой княгини, сильно все вот эти вот…

С.БУНТМАН: Она княгиня всё-таки или княжна?

А.КУЗНЕЦОВ: Нет, она уже замужем к этому времени за Вюртембергским. Так что она уже великая княгиня. Но, безусловно, она всё равно остаётся в первую очередь любимой сестрой императора — замужем, не замужем, не важно. И вот он ей пишет — с одной стороны, напоминая, что она ему мать родная, покровительница и так далее, и, с другой стороны, надеясь, что через неё это будет… значит, дойдёт до очей императора, которому напрямую ему писать, вроде как, пока не по чину. О чём же он пишет? 1811 год — ну, казалось бы, какие у государственного человека должны быть заботы: обороноспособность отечества, значит, коварный Буонапарте, да, возможные…

С.БУНТМАН: Ну, Буонапарте ещё пока не коварен.

А.КУЗНЕЦОВ: Ну, тем не менее — так сказать, сердце патриота же чует, да, что с этим, так сказать… Там, возможные какие-нибудь в случае войны мятежи во внутренних провинциях — пугачёвщина ещё не успела забыться, да? Вот об этом надо думать. Его беспокоят мартинисты.

С.БУНТМАН: Правильно.

А.КУЗНЕЦОВ: Это правильно, потому что в любой ситуации настоящего патриота должны беспокоить масоны. А мартинисты — это один из изводов, там, если не вдаваться. Я не разбираюсь в этом настолько, чтоб, там, чётко объяснить разницу, но в общем, по крайней мере, в России это точно воспринималось как один из вариантов масонства, очень модного в это время. Значит, власти очень по-разному к этому относились: Екатерина сначала относилась достаточно благосклонно, затем Новикова, одного из лидеров российских масонов, упекла, — в том числе и за эту деятельность, да? Павел, так сказать, был амбивалентен. Александр то закрывал глаза, то, наоборот, открывал и, значит, прищуривал их настороженно. Что же он пишет? «По восшествии на престол императора Александра мартинисты, не подвергаясь ни стеснениям, ни преследованию, не были, однако же, в сборе. Прежний гроссмейстер их Новиков, с двумя или тремя близкими друзьями, вёл скромную жизнь в деревне под Москвою. Они не писали ничего, в поступках своих соблюдая крайнюю осторожность». То есть вроде как всё было нормально, да? Их не трогали — они не лезли. «Он редко бывал в Москве, где останавливался у Ключарёва», — запомним эту фамилию. — «Кажется даже, что разгром, постигший их при Екатерине, внушал им робость и недоверчивость. Не ранее как в 1806 году, во время созвания милиции…» — то есть ополчения. В 1806-м была такая попытка собрать ополчение, потому что начиналась новая кампания — после Аустерлица, да, союз с Пруссией и, соответственно, новая война. «…секта подняла голову, опять выступила наружу и приобрела важное значение на выборах». Вот на что он намекает: в годину, так сказать, опасную для отечества — вот тут-то эта гидра свою голову и поднимет. Дальше он подробно описывает, называет имена — князья Трубецкие, Лопухин, Ключарёв (второй раз), князь Гагарин, Кутузов… Это не Михаил Илларионович, это Павел Голенищев-Кутузов, его родственник — тоже довольно известный человек. «Собирались на сходках для предварительного обсуждения важнейших дел, постановили выбрать бывшего товарища их адмирала Мордвинова в начальники московского ополчения», и так далее, и так далее.

Огромный донос — если его распечатать сегодня на принтере двенадцатым кеглем, странички четыре текста будет убористого, да? Огромный донос на мартинистов, то есть у него в голове — в башке дурацкого Федьки, «сумасшедшего Федьки» — вот, почему-то эти мартинисты накрепко засели. И один из главных — московский почт-директор Ключарёв. А дальше происходит история — ну, дурацкая, вот по-другому её не назовёшь. Буквально через несколько дней после того, как Буонапарте пересёк границу со своими несметными полчищами, сын купца второй гильдии Михаил Николаевич Верещагин, молодой совсем ещё человек — ему 22 года от роду… Он такой совсем не типичный для этой эпохи купеческий сын. Потому что отец его действительно купец, предприниматель. И в это время купеческий сын почти наверняка — продолжатель дела отца. Это потом, во второй половине века пойдут вот эти купеческие сыновья, которые будут учиться в университетах, в том числе и европейских, которые совершенно необязательно будут становиться, значит, предпринимателями, а кто-то уйдёт в художники, кто-то уйдёт в журналисты, кто-то уйдёт в адвокаты, кто-то уйдёт в науку, да? Пока купеческий сын означает и сословно, и буквально одно и то же. Но вот это, видимо, редкое исключение. Он, правда, своему отцу пасынок, по-моему. Но это не важно, какая разница — усыновлён и усыновлён. В любом случае, никаким предпринимательством он не занимается, получил он хорошее образование, он свободно владеет тремя языками — французским, немецким и итальянским, — и ещё в возрасте шестнадцати лет, то есть совсем юным человеком, он начал заниматься литературным переводом. Перевёл он с французского языка роман некоего Шписа — я, честно говоря, никогда не встречал этого имени — который в его переводе называется «Федюша, или Маленький савоец в овернских горах». Вот интересно посмотреть: Федюша — это Теодор, наверное. Как? Какое имя можно перевести как Федюша?

С.БУНТМАН: Да ну, Федюша — любое имя. У нас любой Федя был. Но вот я не знаю — вот, вот любой, там, Фёдор Богданович мог быть и Теодором, и Теофилом…

А.КУЗНЕЦОВ: Ну, это да-да-да. Но просто я вот думаю — какое французское, какой в овернских горах может быть мальчик, которого перевели — савойский, которого перевели…

С.БУНТМАН: Ну, это какая-то африканка в Лапландии совершенно.

А.КУЗНЕЦОВ: Ну да, совершенно. Вот. А второй его перевод — на следующий год буквально — он перевёл уже роман Августа Лафонтена «Александр и Мария, или Любовь и честность». То есть это человек, усердно работающий над большими литературными формами. Видимо, ни к какой государственной службе он прикосновения не имеет, потому что в деле он нигде не упоминается как переводчик какой-то там организации, или не упоминается за ним никакого классного чина, который он должен был бы иметь, если бы он служил, скажем, там, по Министерству иностранных дел. И вот он каким-то образом становится обладателем двух очень странных текстов. Тексты эти представляют собой, в его переводе, в его изложении: первый — «Обращение императора Наполеона государям Рейнского», — то есть немецкого, — «Союза». Обращение, которое было якобы сделано незадолго до начала того, что Наполеон называл второй польской кампанией — ну, то есть русского похода. Вот как его записал Верещагин. «Венценосные друзья Франции! Дела в Европе взяли другой оборот. Повелеваю как глава Рейнского Союза для общей пользы удвоить свои ополчения, приведя их в готовность пожинать лавры под моим начальством в поле чести». Я немножко запнулся за предлог — думаю, почему в поле, а не на поле. А потом сообразил: одно из старых значений слова «поле» — это охота. До сих пор охотники иногда поздравляют друг друга в случае результата с полем.

С.БУНТМАН: А, да. Но у него ещё всё — у него сплошные галлицизмы, и да…

А.КУЗНЕЦОВ: А тут «в поле чести» — видимо, в охоте за честью, в погоне…

С.БУНТМАН: Le champ d’honneur, да. Он просто не подобрал. Ну, не подобрал.

А.КУЗНЕЦОВ: Понятно. «Шишков, прости: не знаю, как перевести», да? «Вам объявляю мои намерения: желаю восстановления Польши. Хочу исторгнуть её из неполитического существования на степень могущественного королевства. Хочу наказать варваров, презирающих мою дружбу. Уже берега Прегеля и Вислы покрыты орлами Франции. Мои народы! Мои союзники! Мои друзья! Думайте со мною одинаково. Я хочу и поражу древних тиранов Европы. Я держал своё слово и теперь говорю: прежде шести месяцев две северные столицы Европы будут видеть в стенах своих победителей Европы». Я не знаю, насколько московские следователи потом будут усердно искать оригинал — похоже, что не очень. Но я думаю, что по самому тексту мы сегодня можем сделать вывод, что это, конечно, сочинено. Это даже не вольный перевод какого-то реального обращения Наполеона. Дело в том, что Наполеон реальный, до начала вот этого русского похода, сделать общедоступное заявление, что он стремится в две северные столицы — то есть в Москву и Петербург — просто не мог, потому что он абсолютно не собирался этого делать, мы сегодня это знаем совершенно точно.

С.БУНТМАН: Ну, Польшу он восстановить собирался. Он обещал.

А.КУЗНЕЦОВ: Собирался. Собирался, обещал — это как раз не вызывает, так сказать, сомнения. Но дело в том, что выражение «исторгнуть её из неполитического существования», при том что уже пять лет как восстановлено Великое Герцогство Варшавское — и это довольно большое государство по европейским меркам — вряд ли Наполеон мог сказать, что до этого она не пребывала в политическом состоянии.

С.БУНТМАН: А, ну да. Но тут всё, при достаточной кособокости, в общем-то, этого воззвания, его надо назад переводить и долго думать, что он имел в виду.

А.КУЗНЕЦОВ: Совершенно верно. Второе, ничуть не лучше, прямо скажем — это якобы послание Наполеона прусскому королю. «Ваше величество!» — unmöglich, impossible! «Государь, брат мой» — никакого «Ваше величество», да?

С.БУНТМАН: Да. Или «Sir, mon cousin» ещё.

А.КУЗНЕЦОВ: «Sir, mon cousin», совершенно верно. Но никакого «Ваше величество»: это, конечно, сочинено, видимо, самим Верещагиным. Никаких оснований полагать, что кем-то другим. «Краткость времени не позволила мне известить вас о последовавшем занятии ваших областей. Я для соблюдения порядка определил в них моего принца. Будьте уверены, ваше величество, в моих к вам искренних чувствованиях дружбы. Очень радуюсь, что вы, как курфюрст Бранденбургский, заглаживаете недостойный ваш союз с потомками Чингисхана желанием присоединиться к огромной массе Рейнской Монархии. Мой статс-секретарь пространно объявит вам мою волю и желание, которое, надеюсь, вы с великим рвением исполните. Дела моих ополчений зовут меня теперь в мой воинский стан. Пребываю вам благосклонный Наполеон». Вот это — фуфло фуфлистое.

Вот если в первом случае можно думать, что перевод кривой, да, пытаться реконструировать настоящую речь Наполеона, это просто, вот, ну совершенно точно сочинение на тему: что, как мне кажется, Наполеон мог бы написать, значит, прусскому королю, ежели бы хотел ему что-то написать. Значит, похоже, что он, из каких-то, видимо, тщеславных соображений, сочинил вот некие документы. А дальше его начинает авторское тщеславие теребить и будоражить, и спать ему не даёт спокойно. Сегодня как хорошо — хошь тебе в «Телеграме», хошь тебе «ВКонтакте», ежели ты совсем уже, да? Хошь ещё где-нибудь, хошь на proza.ru. А тогда — вот что делать людям, у которых чешется авторское самолюбие? И в конечном итоге… Потом он будет несколько раз менять показания, рассказывать о том, что этому предшествовало — но что, вот что установлено совершенно точно? В некий момент 18 июня… Все даты даются по старому стилю… Напомню, что по старому стилю Наполеон начал форсировать Неман 12 июня, то есть ещё недели не прошло с момента начала войны.

С.БУНТМАН: Ну да, то есть 24-го вот. Двадцать третьего, да, в ночь на 23-е.

А.КУЗНЕЦОВ: Нет, 18 плюс… На 30-е. А, это, в смысле — перешёл да, перешёл 24-го, на 24-е. А здесь, соответственно… Ну, уж будем придерживаться старого стиля, потому что так оно нам проще.

С.БУНТМАН: Да. Плюс одиннадцать там, во всяком случае. Ну…

А.КУЗНЕЦОВ: Плюс двенадцать.

С.БУНТМАН: Плюс двенадцать, да. И запутал всех ещё, дополнительно.

А.КУЗНЕЦОВ: Из одной из московских кофеен, значит, выходит компания из трёх человек: два будут дальше фигурантами дела — это сам Михаил Верещагин и дворянин, старше его на десять лет, 32-летний отставной чиновник невысокого класса, губернский секретарь, то есть 12-й класс Табели о рангах, Пётр Мешков. Третий человек с ними был некий можайский мещанин Андрей Власов, он дальше в этом деле никакой роли играть не будет. В этой самой кофейне, судя по всему, Верещагин достал из кармана и зачитал им эти два документа. Мешков, похоже, сказал: ой, дай, я скопирую. На что Верещагин сказал, что это вообще не место для того, чтобы такие документы копировать, и они пошли домой к Мешкову, где Мешков их переписал на осьмушку бумаги. А дальше, значит… Да, и Мешков, естественно, спросил: откуда у тебя эти документы? И вот тут важнейшая… важнейший поворот сюжета, который, видимо, и привёл ко всей этой трагической развязке. Вроде бы уже тогда — по крайней мере Мешков сам так будет на следствии показывать — Верещагин ему сказал, что он, значит, прочитал об этом в газетах в европейских, в каких-то рейнских газетах, где напечатаны были якобы эти документы, а газеты он якобы получил у сына московского почт-директора Ключарёва, которого Ростопчин полагает одним из главных масонов в, значит, первопрестольной. Дальше гости ушли, Мешков остался со своим новообретённым скопированным богатством — к нему пришёл квартирный хозяин, у которого тот снимал квартиру: а чoй-то у тебя? — А это вот, значит, друзья дали переписать: вот, значит, воззвание Наполеона, вот его письмо прусскому королю. — А дай-ка я тоже себе перепишу, — сказал квартирный хозяин. Переписал, но, в отличие от прежних переписчиков, он сделал это не для того, чтобы поднять своё, там, реноме в глазах, скажем, знакомых девушек или ещё у кого-нибудь, а с совершенно практической целью: выйдя с квартиры, он тут же прямым ходом пошёл к своему благодетелю, коим был, естественно, квартальный надзиратель, некто Спиридонов, который, разобравшись в почерке, дал ентому делу законный ход. За что и был награждён впоследствии за служебное рвение золотыми часами. Квартальный надзиратель — это не очень большой чин, это участковый, значит, в старших унтер-офицерских или младших офицерских чинах. Вот не очень понятно, в какой именно момент дело ставится, как сегодня мы скажем, на контроль у Ростопчина. Возможно, не сразу, потому что, по крайней мере, его участие в деле зафиксированное проявится несколько позже. Но в любом случае, с самого начала, как только, значит, спиридоновский рапорт поднимается вверх по инстанциям, дело попадает к одному из четверых самых важных полицейских чиновников Москвы. В то время, значит, московская полиция во главе имела обер-полицмейстера, — мы с ним ещё встретимся в ближайшее время — и у него было три просто полицмейстера. То есть у него было три заместителя. Дальше, Москва делилась на полтора десятка полицейских частей во главе с частными приставами. В каждой части были вот те самые квартальные надзиратели — участковые, ну и так дальше, вплоть до последнего рядового будочника. Так вот, следствие по этому делу сразу ведёт один из трёх заместителей обер-полицмейстера — полицмейстер Егор Дурасов.

Я думаю, что инициатива идёт снизу, что московская полиция, зная рвение генерал-губернатора, почуяв запах некоего вот иноагенства, выражаясь современным языком, понимает, что надо бы к этому делу отнестись повнимательнее. А чем в это время занят Ростопчин? А Ростопчин в это время занят, с одной стороны, вещами, действительно полезными и необходимыми. И надо сказать, что если, вот, отделить одного Ростопчина от другого — Ростопчина-фанфарона, балабола, «сумасшедшего Федьку» от Ростопчина — деятельного московского администратора, то вот второй тоже много сделал. Ну вот опять же, из того же Толстого мы прекрасно помним, какая трагическая судьба постигла раненых, оставшихся в Москве во время пожара. Помним, как Наташа Ростова велит разгрузить телеги, набитые барахлом, для того чтобы отдать их раненым. Ну, в общем, если посмотреть на цифры, как мы сегодня себе представляем — в огне московского пожара погибло от 8 до 10 тысяч этих несчастных, оставшихся в Москве. Но 25 Ростопчин успел — 25 тысяч Ростопчин успел вывезти. Так что тут всё неоднозначно.

С.БУНТМАН: Да, я думаю, что инициатива Наташи у Толстого и очень многое, что сделали люди сами, в общем-то, не всегда это — инициатива Ростопчина.

А.КУЗНЕЦОВ: Нет, это конечно.

С.БУНТМАН: Как и не все беды можно повесить на Ростопчина.

А.КУЗНЕЦОВ: Совершенно верно. Нуждается по-прежнему в уточнении роль Ростопчина вот в этой идее сожжения Москвы, потому что, с одной стороны, вроде как общее место, что это инициатива самого Ростопчина, а с другой стороны, вот историки 1812 года обращают внимание на то, что вообще весь кутузовский план Тарутинского маневра не имел смысла без сгоревшей Москвы. Если бы Москва не сгорела, ну и что бы делали в Тарутино, зимовали бы там, что ли, в чистом поле? В то время как французы в стотысячной, в смысле размещения, Москве спокойно бы зимовали на тёплых квартирах с обильными продовольственными запасами. Так что, вполне возможно, что Ростопчин как бы идею подбросил, но в план её превратил, в логичный план, Кутузов. Но бог с ним! Это разговор, который, так сказать, очень долгий и серьёзный. Нас сейчас волнует вторая ипостась Ростопчина.

С.БУНТМАН: Кто поджигал, кто грабил. Тоже очень интересно, да.

А.КУЗНЕЦОВ: О московском пожаре вышло несколько работ, автора одной из них я чуть позже упомяну, потому что он вообще автор нескольких хороших работ, прекрасных работ, в том числе имеющих непосредственное касательство к этому делу. Значит, нас сейчас интересует первое. Первый аватар Ростопчина — «сумасшедший Федька», консервативный публицист. Значит, помимо всего прочего Ростопчин очень активно занимается пропагандой. Вот эти его писательские таланты, которые некоторое время он использовал, потому что больше они ни для чего не нужны были, теперь расцвели пышным цветом, Полин, дайте нам, пожалуйста, вторую картинку.

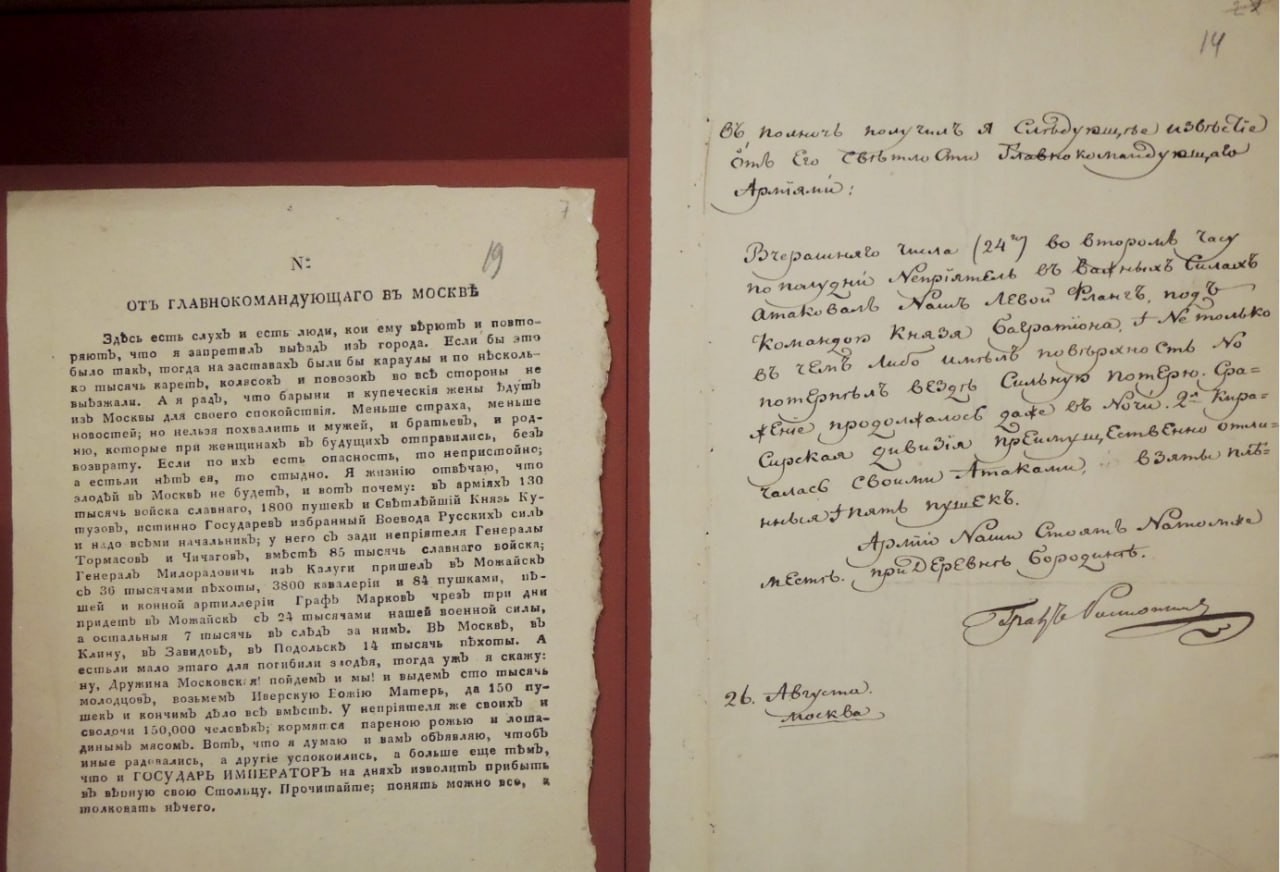

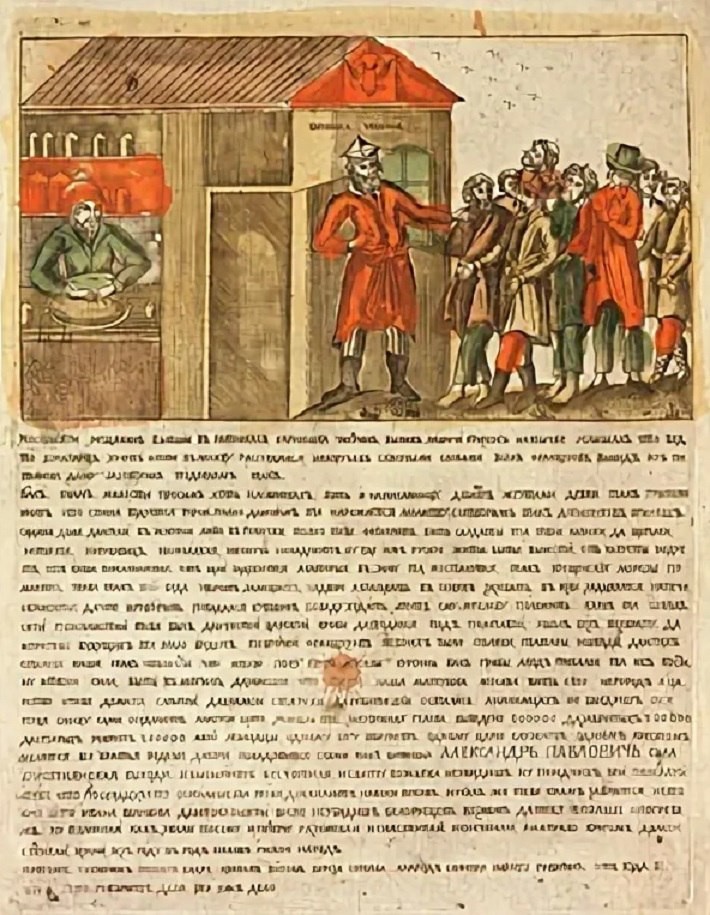

Здесь вы видите печатный и рукописный, так сказать, автограф его объявлений, а он регулярно обращался к москвичам со словом губернатора. То, что сейчас стало просто, так сказать, общим местом для современных региональных политиков, тогда было делом, конечно, новым. Вот, например: «Здесь есть слух, и есть люди, кои ему верят и повторяют, что я запретил выезд из города. Если бы это было так, тогда не заставали бы другие караулы всех тысяч карет», — значит, — «колясок и повозок во все стороны. И я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страху, меньше новостей! Но нельзя похвалить и мужей и братьев и родню, которые при женщинах в будущих отправились без возврату». Очень актуально звучит сегодня, да? Ростопчин вот в этих вот афишках, как их потом назовут, он уже видит себя во главе московского ополчения, во главе города, который готов, изготовился к сражению, к осаде, к чему угодно и так далее. Ещё бОльшую популярность приобрели — Полин, дайте нам, пожалуйста, третью картинку — приобрели афишки, написанные в таком ёрническом, я бы сказал, в лубочно-псевдонародном стиле.

С.БУНТМАН: Это точно лубок.

А.КУЗНЕЦОВ: Абсолютный лубок, так ещё иллюстрация совершенно лубочная, на той картинке, которую наши зрители видят, а мы нет. Это изображение ещё одного выдуманного героя, московского мещанина Корнюшки Чихирина, который выпил в шинке лишний крючок, то есть он в трактире выпил лишний ковшик, крючок — это ковшик мерный, которым разливали крепкое спиртное в кабаках и трактирах. Вот он выпил в шинке лишний крючок и изругал французов скверными словами, а дальше приводятся скверные слова патриотически настроенного мещанина Корнюшки Чихирина, который пишет, что да, да и солдатики у тебя жалкие… — он непосредственно к Наполеону обращается.

Вот этим вот занят Ростопчин. И тем и другим он занят, да? И серьёзной работой, и вот такими вот вроде как не вполне подобающими московскому главнокомандующему делами. И, видимо, понимая это и зная его ревность к масонам и мартинистам, полиция подаёт ему на блюдечке дело вот этого самого Мешкова, то есть, прошу прощения, Верещагина в первую очередь. Мешков здесь пристёгнут просто как, ну, кого-то надо было пристегнуть, чтобы получилось хоть что-то, похожее на заговор.

Верещагин, попав как кур в ощип, на допросах начинает вертеться и юлить, по-разному отвечая на главный первый вопрос: «А ты где это взял-то?» Признаться, что он просто сочинил из головы, он, видимо, не может, опять же по причинам авторского тщеславия. Он говорит: «Я перевёл, я перевёл из газет». — «А где ты, мелкий сукин сын, оные газеты видел?» — «Где бы я мог это видеть?» И он сначала говорит, что, вот, или, точнее, Мешков доносит: он мне говорил, что ему дал сын московского почт-директора Ключарёва. Когда на него наезжает следствие, он начинает то ли из благородных соображений, чтобы своего товарища вытащить из этой грязной истории, то ли он понимает, что сейчас состряпают такой заговор, что чертям в аду тошно станет, и он пытается вырулить на что-то помельче, он говорит: «Да нет, ну вот я шёл по Кузнецкому мосту, там ветер нёс газету иностранную», — понятно: Кузнцкий мост — иностранные лавки. «Вот ветер нёс иностранную газету, я, значит, её поднял, прочитал, по-иностранному прочитал, текст запомнил, пришёл домой, осьмушку бумаги взял и как запомнил, так и перевёл на русский». Ну, следователю что, следователь записывает.

Затем призывают Ключарёва. Но Ключарёв не просто так, Ключарёв действительный статский советник, сиречь генерал. И он, понимая, что дело пахнет даже не керосином, а мазутом каким-то, он переходит в атаку. И пишет московскому генерал-губернатору гневную реляцию: «Как оклеветан был тут сын мой, Императорского Московского университета студент, будто он знаком с преступником и давал ему гамбургские газеты, от публики удержанные, то по двум сим обстоятельствам не мог я не принять важного для меня участвования и спокойно при господине полицмейстере» — его Дурасов допрашивал — «опровергал и то и другое, основываясь на том, что сын мой далёк по воспитанию и нравам от подобных знакомств. Также и потому, что ни в выданных, ни в прочих газетах ничего даже подобного не было». Вот, Ключарёв заявляет своё алиби. Вот, мы всё посмотрели, не было этого. Нет нигде ничего похожего на оригинальный текст. Но Ростопчину уже доложили: есть дело, к которому прикосновенен Ключарёв. И Ростопчин, хотя, видит бог, ему, казалось бы, есть чем занятся в середине июля 1812 года, ну есть чем ему занятся, одним формированием ополчения. которое формируется уж лихорадочно. Но он, тем не менее, просто забывает буквально обо всём, он отстраняет Дурасова, видя, что тот робеет перед Ключарёвым. Дурасов — полковник, Ключарёв — генерал-майор, считай. Он ставит на следствие никого иного как обер-полицмейстера генерал-майора Петра Ивашкина. Полин, дайте нам, пожалуйста, портрет красивого мужчины.

Сначала будет мужчина в штатском. Это сам Ключарёв, почт-директор Ключарёв с орденом святого Владимира на шее третьей степени, достаточно высокий орден, генеральский, скажем так, полковничий — это самое низшее. А вот следующий импозантный мужчина с лентой и со звездой, с несколькими орденами — это Пётр Алексеевич Ивашкин, московский обер-полицмейстер.

И вот он лично возглавляет следствие по этому делу, хотя московскому обер-полицмейстеру ещё больше есть чем заняться вот в этой критической ситуации, когда столица вторая всё быстрее и быстрее превращается в прифронтовой город. В конечном итоге Ростопчин настаивает на том, чтобы Ключарёва в это дело как можно плотнее упихивали, а Дурасов, видимо, понимая, что у Ключарёва есть защитники и, помимо этого, можно нарваться и — неизвестно, между двух огней, он на всякий случай оформляет дело так, как оно, видимо, и было: что Ключарёв здесь ни при чём. Верещагин в своё время сболтнул Мешкову, ну потому что надо было какой-то провенанс придумать, он и сказал: «Да вот я с сыном дружен, вот он мне газету дал». А потом, когда припёрли, уже начал отпираться, но это всё, естественно, Ростопчина, как охотничью собаку, к себе привлекает, и вот он пишет: «Образ действия Ключарёва во время розысков на почте, его беседа с преступником с глазу на глаз, данное ему обещание покровительствовать, — всё это должно убедить вас, государь, что мартинисты суть открытые враги ваши и что вам препятствовали обратить на них внимание. Дай бог, чтобы здесь не произошло движения в народе». Вот оно, всё то, что будет — уже в голове Ростопчина превратилось в картинку. Осталось эту картинку только очеловечить. «Но наперёд говорю, что лицемеры мартинисты обличаются и заявят себя злодеями», — у него уже идея фикс, он уже не может с ней расстаться.

С.БУНТМАН: Что у него случилось с мартинистами?

А.КУЗНЕЦОВ: Пёс его знает! Не знаю, наверняка специалистам в биографии Ростопчина нетрудно будет найти какую-нибудь… Я бы сказал, я бы мог сострить, что у него жена сбежала с мартинистом. Но на самом деле не исключено, что что-то похожее в его голове действительно было. Ведь дело в том, что личная трагедия Фёдора Васильевича заключалась в том, что его нежно любимая жена, подарившая ему, по-моему, человек восемь детей, — у него очень большое было потомство, — она перешла в католицизм и ещё и взрослую дочь с собой перетянула. А где католики — там, известно, иллюминаты, а где иллюминаты — там, известно, масоны, а где масоны — там, известно, розенкрейцеры, а где розенкрейцеры — там мартинисты ну просто на каждом углу, так сказать, кишмя кишат. Может быть, что-то в этом роде, как это ни смешно. А может, ещё что-то.

С.БУНТМАН: Ну это похоже на дело.

А.КУЗНЕЦОВ: Ну здесь какая-то личная травма, я бы сказал. Но помимо личной травмы, я думаю, что Фёдор Васильевич, — ну, он всё-таки был человек неглупый, притом что, конечно, не без больших тараканов, — я думаю, что ему казалось, что вот он в глазах государя вот в этой ситуации, когда поднимается дубина народной войны, вот он будет выглядеть патриотом в том числе таким образом. Ну известно же, что он велел, например, своего собственного повара-француза сечь публично только за то, что он француз. Нет бы себя, да? Что ж ты! Завёл повара-француза — так отвечай тогда своей спиной. Нет вот, он француза сёк.

С.БУНТМАН: Ну так француз же он, а не граф!

А.КУЗНЕЦОВ: Тоже верно, тоже не поспоришь. Ну, дело состряпано, дело слеплено — надо передавать его в суд. Значит, в то время делами дворян занималась одна судебная ветвь, делами городских обывателей: мещан, купечества — другая, крестьянскими делами — третья. В данном деле — один дворянин, один мещанин. На практике в таких случаях, чтобы не устраивать, значит, двойную юрисдикцию, обычно более высокому суду передавали дело в целом. То есть дворянский суд, поскольку там есть дворянин Мешков, то дворянский суд и должен был бы. Но нет. Ростопчин хочет, чтобы буква закона была соблюдена полностью, поэтому создаётся специальное объединённое присутствие: магистрат — суд для мещан и уголовная палата — суд для дворян.

Возникает проблема наказания. Вот как она выглядит: «Этот Верещагин — сын купца второй гильдии, записан вместе с ним», — с отцом то есть, — «поэтому изъят от телесных наказаний». Действительно, есть указ, который гильдейских купцов не позволяет бить кнутом. «Его дело не может долго продолжаться в судах, но оно должно поступить в Сенат», — ну, понятно, что апелляция будет, — «и тогда затянется надолго. Между тем, надо спешить с произведением в исполнение приговора…» — это Ростопчин пишет императору. Июль 1812 года, ещё раз напоминаю. Ростопчину делать больше нечего, императору делать больше нечего, но как его волнует, что закон не позволяет поступить так, как надо! «Надо спешить с произведением в исполнение приговора ввиду важности преступления, колебаний в народе и сомнений в обществе. Я осмелюсь предложить вашему императорскому величеству согласить правосудие с вашей милостью — прислать мне указ, чтобы Верещагина повесить», — ну чё вам стоит, пришлите мне указ, чтобы Верещагина повесить, — «возвесть на виселицу и потом сослать в Сибирь в каторжную работу. Я придам самый торжественный вид этой экзекуции, и никто не будет знать о помиловании до тех пор, пока я не произнесу его». Он соблазняет Александра, он искушает.

С.БУНТМАН: Соблазняет, да. Это бы государеву брату очень понравилось, тот любил такие шутки.

А.КУЗНЕЦОВ: «Государь, смотрите — и по всей строгости, и народ тем самым припугнём, и вы милость проявите, а я всё так обставлю, что будет замечательно смотреться. Три раза будем приговор на бис произносить, уверяю вас, государь». Между тем государь почему-то не обольщается: «Суд над Верещагиным кончить во всех местах без очереди, и не приводя окончательного решения в исполнение, представить оное к министру юстиции для доклада его императорскому величеству. Верещагина же содержать между тем под наикрепчайшим присмотром». Значит так, вы там судите, приговорчик выносите, но не публикуйте и быстренько министру юстиции для доклада императору, а мы решим — да? Но как вот, как поэта, можно сказать, взяли и…

С.БУНТМАН: Ну вот просто на лету взяли и сбили!

А.КУЗНЕЦОВ: На лету, да! «Конь на скаку и птица влёт — по чьей вине, по чьей вине?» — пел Высоцкий. Я думаю, Ростопчин себя чувствовал примерно так. «15 июля общее присутствие Московского магистрата совместно с Надворным судом», — это вот это вот совместное присутствие, да, — «пришло к мнению: сослать Верещагина на каторгу в Нерчинск, а секретаря Мешкова, лишив дворянства, отослать в военную службу». 20 июля это мнение было подтверждено определением Первого департамента Московской палаты уголовного суда, — то есть более высокой инстанцией, — но с важной поправкой, что Верещагина следовало бы казнить смертью, — бы, — но, учитывая указ 1754 года, наказать кнутом. Но учитывая, что он купеческий сын — отослать на каторгу в Нерчинск.

Приговор тот же самый, но суд на всякий случай страхуется: конечно, его казнить бы надо. Но нельзя — указ 1754 года. Конечно, его надо бы бить кнутом, что в некоторых случаях тот же самый результат доставляет, да, но нельзя — он купеческий сын. Поэтому, к сожалению, только на каторгу в Нерчинск. А Ростопчин не угоманивается и теперь уже министру полиции Балашову, тоже нам хорошо знакомому по третьему тому «Войны и мира», пишет: слухи, слухи, вроде бы есть слухи о том, что вы встречались с Ключарёвым. А вы знаете, каков тот Ключарёв? О-о-о, Ключарёв, да ну… Одним словом, Ростопчина заело абсолютно, он уже думать ни о чём не может. И вот… Приговор состоялся, дело как бы отправлено в Петербург — из Петербурга пока никаких указаний не поступает — вполне в александровом стиле, да, — без ответа всё.

А тем временем принято решение об оставлении Москвы. И Ростопчин, он напишет потом записку, очень подробную, о своих действиях в 1812 году, и, в частности, там целый абзац посвятит этому делу: как он уже всё закончил, вот надо выходить, садиться в коляску, чтобы уезжать… И тут он вспомнил о том, что у него есть два недоделанных дела. Ну, на самом деле, ему, похоже, напомнили, что в долговой тюрьме (почему-то больше посадить было некуда и, значит, Верещагин содержался в долговой тюрьме) находятся два преступника, которых то ли забыли отправить… Дело в том, что арестантов из Москвы организованной партией (там их больше сотни человек было из московских тюрем) под охраной соответствующего количества солдат отправили по Владимирке, как говорится, в эвакуацию. Но, видимо, потому что насчёт этих было особое распоряжение, их не решились присоединить к общей партии арестантов. Мелочь всякую просто отпустили из московских тюрем, но насчёт этих — особое распоряжение, их нельзя просто отпустить, как мелочь всякую, и осталось два человека. Остался вот этот и остался какой-то французишко, который был частным учителем фехтования, и, похоже, попал опять же по чьему-то доносу просто потому, что он был французишко. И вот Ростопчин уже занёс ногу, чтобы сесть в коляску — нет, привести мне этих двух. И дальше — вот эта жуткая сцена, описанная Толстым, описанная, видимо, очень близко к тому, что реально происходило — в том числе явно совершенно Лев Николаевич читал и записку Ростопчина. Совершенно, кстати, не оправдательную. Ростопчин ни в чём не видит в этом деле своей вины, и уже…

С.БУНТМАН: Просто отчёт.

А.КУЗНЕЦОВ: Да, отчёт, всё нормально — я сделал то, что должен был сделать. Вот я ссылаюсь на замечательную совершенно статью екатеринбургского историка, доктора исторических наук Владимира Николаевича Земцова, которая называется «Михаил Верещагин. Житие несвятого мученика». Она вышла в одном из юбилейных сборников к 200-летию войны 1812 года. А вообще у Владимира Николаевича есть замечательная работа и о московском пожаре, есть и о Бородинской битве по французским источникам — «Битва на Москве-реке» называется, La bataille de Moscova.

С.БУНТМАН: …de la Moscova, да.

А.КУЗНЕЦОВ: De la Moscova, совершенно верно, как французы называют. Вот. И, то есть, вот в этих страшных полутора страницах вот этой вот расправы, там от Толстого только эпитеты, а факты все из жизни. Верещагина зарубили, затем толпа растерзала останки — до сих пор неизвестно, что с ними произошло. Есть по меньшей мере три версии, где он похоронен и похоронен ли вообще по-христиански. Француза то ли отпустили, то ли он в суматохе просто сбежал.

С.БУНТМАН: Сбежал. Это правда там было? Это там было, у дома Ростопчина на Лубянке было?

А.КУЗНЕЦОВ: Где-то там, где-то в этих краях. По крайней мере — вот сейчас нам покажут картину художника Кившенко, который очень много на батально-исторические темы писал, и там это всё на крыльце ростопчинского дома происходит. Так что, скорее всего, Кившенко не придумал.

С.БУНТМАН: Да, но ростопчинский дом — он там был, где… Его потом переделали, и вот он такой, псевдобарокко, такой вот он. Там было Управление по Москве, по-моему, КГБ, и Московской области.

А.КУЗНЕЦОВ: Ну, это напротив большого КГБ, через площадь, да?

С.БУНТМАН: Нет, это не через площадь. Это, если кто-то знает дом Динамо Фомина, с башней, где был 40-й гастроном. Вот, дальше идёт клуб — вот, двери в клуб…

А.КУЗНЕЦОВ: Клуб КГБ, да.

С.БУНТМАН: Где Юрий Петрович Любимов писал, вот. А потом идёт такой вот заборчик, и барский дом, где были палаты Пожарского, а потом ростопчинский дом, и в конце 19-го века его довели вот до такого вида.

А.КУЗНЕЦОВ: Понятно. Ну вот. И, значит, вот эта вот история. Сам Ростопчин пишет, что француза он отпустил. И якобы даже проследил за тем, чтобы, там, он мог спокойно убежать. Но по другим некоторым сообщениям, он просто воспользовался суматохой, вот этим всем — просто дал дёру, и никто не стал с ним связываться. И вот интересно, что Александр I тоже этому делу потом, ретроспективно придал значение, я бы сказал, гомерическое. Письмо Александра Ростопчину. «Я был бы вполне доволен вашим образом действий при этих весьма затруднительных обстоятельствах…» — имеется в виду эвакуация Москвы — «…если бы не дело Верещагина или, лучше сказать, не окончание этого дела. Я слишком правдив, чтобы говорить с вами иначе, как с полной откровенностью. Его казнь была не нужна, в особенности её не следовало производить подобным образом. Повесить или расстрелять было бы лучше». Какой неожиданный Александр!

С.БУНТМАН: Нет, абсолютно, это Александр-Александр.

А.КУЗНЕЦОВ: «Сфинкс, не разгаданный до гроба», да? Но полное ощущение, что пишет кто-то из ближайших, так сказать… ближайшего окружения лично товарища Сталина, а может быть, и сам товарищ Сталин, да? Повесить и расстрелять было бы лучше.

С.БУНТМАН: Нет, конечно, было бы лучше, потому что это очень получилась диковатая, дикая, неприятная сцена.

А.КУЗНЕЦОВ: И вот последнее. Пётр Андреевич Вяземский — человек, в общем, не так уж плохо относившийся к Ростопчину, хотя без особого восторга: «Смерть Верещагина осталась тёмным пятном в памяти его, но она не легла неизгладимым и неискупимым грехом на совести его. Ни в письмах его, ни, сколько мне известно, в самых потаённых разговорах его с приближёнными людьми, нигде не отозвалась трагическая нота, которая звучала бы угрызением совести и раскаяния». И действительно, легко убедиться самим, в записке о его действиях в 1812 годе — Ростопчин абсолютно собой доволен.

С.БУНТМАН: Абсолютно. Пётр Андреевич Вяземский, которого я всем рекомендую читать — «Старую записную книжку», изданную небрежно, но почти полностью у нас в 90-е годы. Так что стоит это делать. И ещё спрашивают здесь, задаются вопросом — всё перебирают княжеские семьи, где переходили в католичество. Ну, это князья Гагарины, естественно — Иван Гагарин не только перешёл в католичество, но стал ещё он, иезуитом он в Обществе Иисуса, и был он католическим священником.

А.КУЗНЕЦОВ: Голицына подозревали, который будет министром народного просвещения. Но похоже, что доказательств тому нет.

С.БУНТМАН: Подозревали, да. Но вот Иван Гагарин — это самый известный случай такой вот. Вот. Ну что ж, спасибо.

А.КУЗНЕЦОВ: Всего доброго.

С.БУНТМАН: До свидания.