Причины Первой мировой войны

28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии в ответ на отклонение изначально невыполнимого ультиматума. В ответ Россия начала мобилизацию своих войск, после чего Австро-Венгрия обратилась к Германии, которая потребовала прекратить призыв в армию, угрожая войной. Николай II несколько раз предлагал Вильгельму II различные варианты мирного разрешения конфликта, начиная от специально созванной для предотвращения войны конференции в Гааге и заканчивая честным словом, что войска не произведут ни одного выстрела, пока ситуацию можно спасти мирным путём. Однако Вильгельм был непреклонен и выставил ультиматум: либо прекращение мобилизации, либо война. На ответ давалось всего несколько часов. У такого поведения Германии были свои причины: немецкий план войны, известный также как план Шлиффена, предусматривал стремительный блицкриг во Франции, пока Россия будет мобилизовать свои войска на востоке, поэтому призыв в армию в России рушил весь план.

1 августа немцы объявили войну России и на следующий день вышли к бельгийской границе, выдвинув бельгийцам ультиматум о пропуске немецких частей к французской границе. На ответ давалось 12 часов. На следующий день немецкие войска вторглись на территорию Бельгии и объявили войну Франции, после чего англичане объявили войну Германии. Так началась Первая мировая…

Объявление войны в каждой стране сопровождалось невероятной эйфорией. Никогда ещё люди так радостно не встречали известий о начале боевых действий. Толпы людей выходили на площади, радостно размахивали шляпами и кидали в воздух чепчики. «Еще ни одна война не начиналась при таком массовом непонимании её природы и трагичности», — писал британский историк Норман Стоун. Все политические партии, забыв прежние раздоры, объединялись вокруг главы своего государства в желании покарать обидчиков. Несговорчивых быстро устраняли.

Лидер французских социалистов Жан Жорес был известным антимилитаристом. За связи с немцами во Франции ему дали прозвище «герр Жорес». Когда стало ясно, что войны не избежать, французский президент предложил социалисту забыть старые обиды и вместе работать на благо французской нации в час суровых испытаний. В ответ Жорес устроил сцену: «Я вам мобилизацию сорву, я вам всеобщую стачку трудящихся организую!» 31 июля, за два дня до вступления Франции в войну, Жорес был застрелен в парижском кафе. Убийцу сразу же поймали, а на послевоенном суде он был оправдан. Суд счёл, что убийство «герра Жореса» было вкладом в итоговую победу Франции.

Немецкие социалисты сплотились вокруг кайзера, российская оппозиция в патриотическом порыве забыла о своей ненависти к монархии, даже буйные британские суфражистки агитировали женщин помогать стране в борьбе с немецким милитаризмом и идти на заводы вместо мужей, ушедших на фронт.

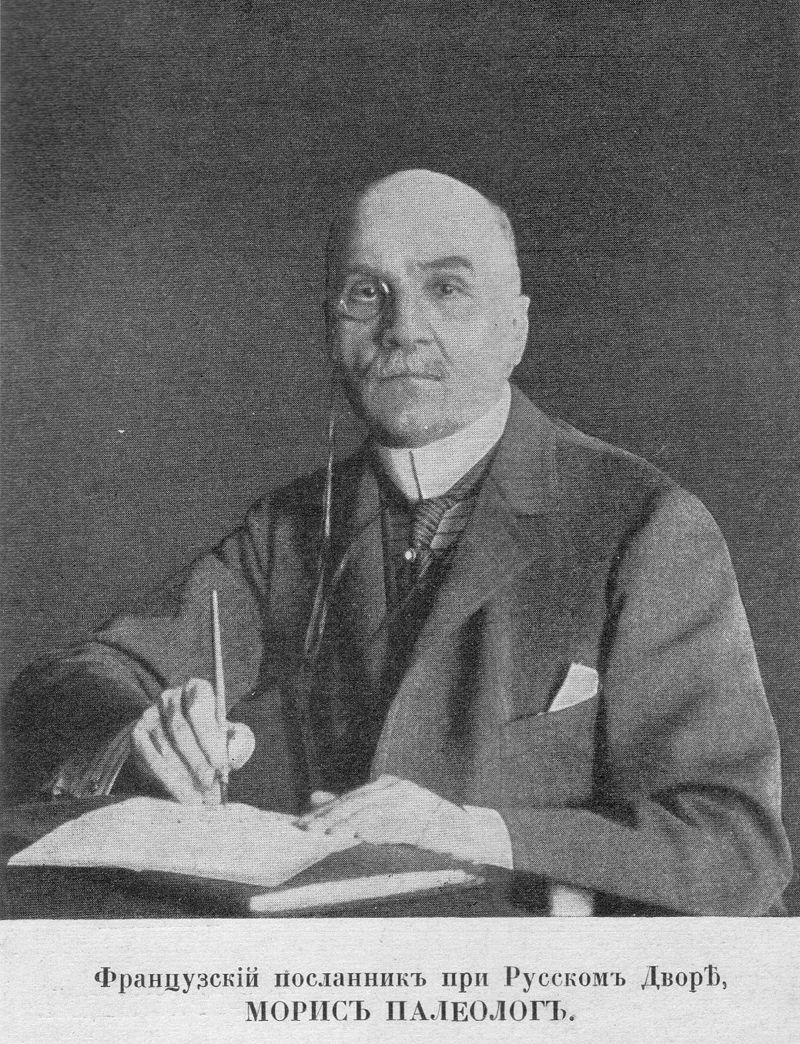

Различные мемуары оставили немало свидетельств того, как в разных странах реагировали на объявление войны. Французский посол в России Жорж Морис Палеолог так вспоминал этот день: «Сегодня в три часа дня я отправляюсь в Зимний дворец, откуда, согласно обычаю, император должен объявить манифест своему народу. Я — единственный иностранец, допущенный к этому торжеству, как представитель союзной державы. Зрелище великолепное. В громадном Георгиевском зале, который идёт вдоль набережной Невы, собрано пять или шесть тысяч человек. Весь двор в торжественных одеждах, все офицеры гарнизона в походной форме. Посередине зала помещён престол и туда перенесли чудотворную икону Казанской Божьей Матери, которой на несколько часов лишён парадный храм на Невском проспекте. В 1812 году фельдмаршал князь Кутузов, отправляясь, чтобы нагнать армию в Смоленске, долго молился перед этой иконой.

После окончания молитв дворцовый священник читает манифест царя народу, — простое изложение событий, которые сделали войну неизбежной, красноречивый призыв к национальной энергии, прошение о помощи Всевышнего,

В течение приблизительно десяти минут во всем зале стоит неистовый шум, который вскоре усиливается криками толпы, собравшейся вдоль Невы. Внезапно, с обычной стремительностью, великий князь Николай, генералиссимус русских армий, бросается ко мне и целует, почти задавив меня. Тогда энтузиазм усиливается, раздаются крики: «Да здравствует Франция… Да здравствует Франция…»

Сквозь шум, приветствующий меня, я с трудом прокладываю себе путь позади монарха и пробираюсь к выходу. Наконец, я достигаю площади Зимнего Дворца, где теснится бесчисленная толпа с флагами, знамёнами, иконами, портретами царя.

Император появляется на балконе. Мгновенно все опускаются на колени и поют русский гимн. В эту минуту, для этих тысяч людей, которые здесь повергнуты, царь действительно есть самодержец, отмеченный Богом, военный, политический и религиозный глава своего народа, неограниченный владыка душ и тел».

Во Франции война также была встречена всеобщим ликованием. Толпы людей собирались на вокзалах проводить мобилизованных резервистов. Девушки отправлялись на фронт, чтобы стать сёстрами милосердия. Вот зарисовка пехотного офицера, отправившегося воевать из Парижа: «В 6 часов утра, даже не огласив воздух гудком, поезд медленно отошёл от перрона. Неожиданно, словно пламя, вырвавшееся из дотоле тлевших углей, грянула «Марсельеза», заглушив слова последних напутствий. Собравшаяся на перроне толпа хлынула за составом. Мы сгрудились у открытых окон, стараясь поймать последние обращённые на нас взгляды. Нас приветствовали на каждой станции, махали шляпами и платками из каждого придорожного домика. Женщины подбегали к самому поезду, забрасывая вагоны цветами и посылая воздушные поцелуи. Неслись возгласы: «Да здравствует Франция! Да здравствует армия!» Мы кричали в ответ: «До свидания! До скорой встречи!»»

В Британии речь министра иностранных дел Эдуарда Грея в парламенте, где он объяснял необходимость вступления в войну, была встречена неистовыми аплодисментами. Чтобы подать этот вопрос должным образом, министр, умышленно не надеясь на собственное красноречие, воспользовался цитатой из громоподобной речи Уильяма Гладстона, произнесённой в 1870 году: «Могла бы Англия стоять в стороне и спокойно наблюдать за совершением гнуснейшего преступления, навеки запятнавшего позором страницы истории, и превратиться, таким образом, в соучастника в грехе?» У Гладстона позаимствовал он и фразу, выражающую основную идею — Англия должна выступить «против чрезмерного расширения какой бы то ни было державы». Своими словами Грей сказал следующее: «Я прошу палату общин подумать, чем, с точки зрения британских интересов, мы рискуем. Если Франция будет поставлена на колени… если Бельгия падет… а затем Голландия и Дания… если в этот критический час мы откажемся от обязательств чести и интересов, вытекающих из договора о бельгийском нейтралитете… Я не могу поверить ни на минуту, что в конце этой войны, даже если бы мы и не приняли в ней участия, нам удалось бы исправить случившееся и предотвратить падение всей Западной Европы под давлением единственной господствующей державы… Мы и тогда потеряем, как мне кажется, наше доброе имя, уважение и репутацию в глазах всего мира, кроме того, мы окажемся перед лицом серьёзнейших и тяжелейших экономических затруднений». Парламент, слушавший его с «напряженнейшим вниманием» более полутора часов, разразился бурными аплодисментами, красноречиво говорившими об одобрении.

В Германии эйфория была столь сильной, что даже получила в истории и литературе отдельное название — «Августовское воодушевление». Иногда этот период единения немцев ещё называют «духом 1914 года». Сам кайзер Вильгельм, облачённый в армейскую полевую форму, выступал с балкона своей резиденции перед возбуждённой толпой: «Для Германии настал грозный час испытаний. Окружающие нас враги заставляют нас защищаться. Да не притупится меч возмездия в наших руках… А теперь я призываю вас пойти в церковь, преклонить колени перед Богом, справедливым и всемогущим, и помолиться за победу нашей доблестной армии».

Всеобщее ликование и единение завладело немцами. Газеты писали: «То, что пережила Германия в эти дни, — великое чудо самообновления, отбрасывания всего мелочного и чуждого, своего рода могущественное пробуждение национального характера. Об этой неделе августа будут говорить до тех пор, пока существует немецкий народ и звучит немецкая речь. Картины и голоса этой недели будут сопровождать жизнь всякого, кто был её свидетелем. Предрассудки пали, заблуждения были рассеяны, люди, между которыми, казалось, пролегают Гималаи, признали друг в друге соотечественников».

А вот какими словами описывал нахлынувшие на него чувства Адольф Гитлер, будущий глава Третьего рейха, оказавшийся 1 августа на Одеонсплаце в Мюнхене, где в этот день зачитывали указ о полной мобилизации: «Нисколько не стыдясь своих чувств, я упал на колени и всем сердцем благодарил Господа за оказанную мне милость жить в такое судьбоносное время».

Известный своими левыми и пацифистскими взглядами писатель Стефан Цвейг во «Вчерашнем мире» описывал притягательное чувство солидарности, охватившее немецкий народ, которому было сложно противостоять: «Как никогда, тысячи и сотни тысяч людей чувствовали то, что им надлежало бы чувствовать скорее в мирное время: что они составляют единое целое».

Во всех странах на призывные пункты валом повалили добровольцы. Почтеннейший немецкий социолог, автор «Протестантской этики и духа капитализма» Макс Вебер ужасно негодовал, что на призывном пункте его развернули из-за возраста. Раздававший пощёчины общественному вкусу Владимир Маяковский прибежал на призывной пункт с просьбой отправить его на фронт. Но его сочли неблагонадёжным для фронта и отрядили создавать пропагандистские карикатуры. Анархист Пётр Кропоткин писал: «При данных условиях всякий, кто чувствует в себе силы что-нибудь делать, и кому дорого то, что было лучшего в европейской цивилизации, и то, за что боролся рабочий Интернационал, может делать только одно — помогать Европе раздавить врага самых дорогих нам заветов: немецкий милитаризм и немецкий империализм».

Патриотический подъём первых дней войны изумлял. Ведь никто не ожидал, что война продлится четыре с половиной года, — военные планы всех держав предусматривали разгром противника за месяц-полтора, и первые уезжавшие на фронт добровольцы искренне надеялись, что к осени вернутся домой. Никто и не мог предположить, что миллионы людей погибнут, сотни тысяч станут беженцами.