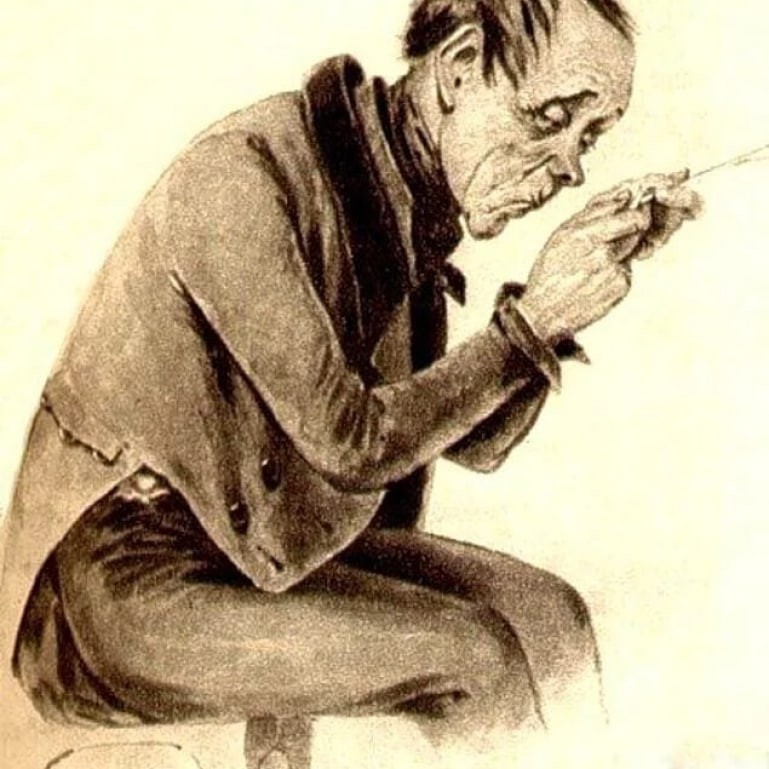

18 часов и пять минут в Москве, то есть я так думаю, потому что мы записываем эту передачу, она идёт не в прямом эфире. Алексей Кузнецов, Константин Рольнов, Сергея Бунтмана мы отпустили немножко отдохнуть. И мы начинаем новый календарный год и, соответственно, продолжаем цикл наших передач «Не так», в которых мы рассматриваем различные судебные процессы прошлых лет, разных стран и народов, показавшиеся нам любопытными. И сегодня я заранее хочу предупредить, что сегодня у нас передача не новогодняя — кстати, я поздравляю всех с наступившим Новым годом, желаю нам всем, чтобы этот год был значительно лучше предыдущего. Но новогодняя передача своего рода была у нас в уходящем году, 29 декабря, когда в этой передаче, как мне кажется, был некий элемент такой, ну, новогодней или рождественской, если угодно, сказки. По крайней мере, правое дело победило неправое. А сегодня дело у нас страшное, страшное и нелепостью своей, и тем наказанием, которое выпадет человеку, совершившему то преступление, о котором пойдёт речь. Поэтому люди, которые ждут от сегодняшней передачи чего-то жизнерадостного, оптимистического, какого-то продолжения новогоднего настроения — я вынужден вас сразу предупредить, что сегодня его не будет. Мы переносимся с вами в Российскую Империю, в 1842 год. Этот год важен в русской литературе, которая является своеобразным календарём нашей жизни, важен тем, что в этот год Николай Васильевич Гоголь заканчивает повесть «Шинель» и пишет первый том «Мёртвых душ». Вот в сегодняшнем деле маятник этого дела будет колебаться между «Шинелью» и той частью «Мёртвых душ», вставной новеллой о капитане Копейкине, которая является чрезвычайно важной для, как мне кажется, понимания авторской позиции частью этого великого произведения. Константин Рольнов нам сейчас даёт первую иллюстрацию, и вы видите согбенного на лавке или табурете, трудно понять, маленького человека.

Трудно, наверное, определить, что именно он делает. Он очиняет маленьким ножичком пёрышко. Перед вами Акакий Акакиевич Башмачкин, типичный российский чиновник, абсолютно невзрачная, безответная, незаметная фигура, писарь, настолько не приспособленный ни к какой другой работе, что даже когда ему предложили из уже готового текста, немножко его переформатировав, перекомпилировав, составить официальную бумагу, он помучился-помучился и не смог этого сделать. Девятый класс Табели о рангах, титулярный советник, так называемый вечный титуляшка. Вечный — потому что перескочить барьер между девятым и восьмым классом табели было чрезвычайно сложно из-за того, что до 1845 года и на гражданской службе тоже восьмой класс, коллежский асессор, давал дворянство. И гоголевская «Шинель» — не первое произведение о так называемом маленьком человеке, до неё был пушкинский «Станционный смотритель», был Самсон Вырин. Но пожалуй, что именно «Шинель» стала главным символом вот этой части классической русской литературы, не случайно один французский критик произнёс известную фразу, что русская литература вышла из гоголевской «Шинели».

Вот эти маленькие люди, совершенно никем не замечаемые, такая привычная деталь городского пейзажа, влачат чрезвычайно жалкое существование, потому что они бедны, как церковные крысы. Для Акакия Акакиевича лишний раз выпить чаю — это уже проблема, ну, а уж постройка, как тогда говорили, новой зимней шинели превращается для него в абсолютно нерешаемую задачу, хотя и какие-то накопления у него есть, но всё равно вот то, что старая уже не подлежит никакой реставрации, совершенно выбивает его из колеи. Вроде бы если, так сказать, рассматривать ситуацию в каких-то цифрах, то положение Акакия Акакиевича не так уж плохо, он получает 400 рублей ассигнациями в год, получается больше тридцати рублей в месяц. И какому-нибудь сельскому обитателю этих денег показалось бы не то что достаточно, а избыточно для того чтобы вести вполне безбедное существование. Но давайте не будем забывать, что у сельского обывателя всегда есть, что называется, огород, а то и пашня под рукой, да и многие другие необходимые ему вещи, например дрова, он получает либо бесплатно, либо за какую-то небольшую отработку. А вот что касается городского жителя, платить приходится за каждый чих. И за еду, и за помещение, и за дрова, и за всё остальное. И в конечном итоге ещё раз повторяю, ну, а то, что Акакий Акакиевич служит в Петербурге, где цены на то же жильё и еду выше, чем в провинции, это ещё более усугубляет его положение.

Герой нашей сегодняшней передачи, лесничий Иван Рейнман, по сравнению с Акакием Акакиевичем живёт гораздо лучше, хотя, опять-таки, если смотреть на цифры, то положение его вроде бы хуже. Он уже 12 лет прослужил по лесному ведомству, и большую часть этого времени он получал — напомню, Акакий Акакиевич 400 рублей в год — Иван Рейнман получал 200 рублей в год, и только последние пару лет перед вот теми самыми событиями, которые тоже подойдут, произойдут в 1842 году, он начал получать триста. Получает он, как это принято в — по крайней мере в лесном ведомстве — получает своё годовое жалование третями, то есть три раза в год по сто рублей ассигнациями. Но дело в том, что доходы лесничего совершенно не исчерпываются вот этими самыми, вот этим самым жалованием, причём я сейчас даже не говорю о доходах незаконных, о которых речь в нашей передаче ещё пойдёт, потому что с них всё начинается в конечном итоге, но я говорю о доходах вполне законных, а также так называемых безгрешных, которые закон вроде как и не то чтобы прямо разрешает, но по крайней мере не считает чем-то предосудительным. Ну вот судите сами, значит, помимо вот этих самых трёхсот рублей жалования лесничему полагается казённое жильё — а это сразу, так сказать, значительная прибавка, потому что если он был бы петербургским чиновником, как наш Башмачкин, и вынужден был бы снимать хотя бы самый убогий угол, то уж извините, но в месяц с дровами двенадцать, а то и пятнадцать рублей в зависимости от района пришлось бы на это положить, то есть примерно сорок процентов жалования. У него есть казённое жильё, которое сыграет очень немаловажную роль в нашей истории, кроме этого, как человеку определённой, вот данной профессии, ему полагается пятнадцать десятин земли. Не в собственность, разумеется, а в пользование, но он может, если у него есть силы, время или там, скажем, семья со взрослыми или подрастающими детьми, которые уже способны работать, он может на этом участке завести какое-то хозяйство, как минимум огород, какую-то скотину, сено для неё заготавливать, и так далее.

Ну, а наш герой холост и отличается таким, очень ревностным отношением к служебным своим обязанностям до поры до времени, поэтому особенно свободного времени для того, чтобы лично вести, значит, вспомогательное хозяйство у него нет, но он может — я не знаю, делал ли он это, но наверное делал, не зарастать же земле подлеском просто так — скорее всего, он сдавал её в аренду окрестным крестьянам. Это вполне разрешённый его доход. Кроме этого, ему полагаются дополнительные выплаты, и вот то, что сводит с ума Акакия Акакиевича, необходимость покупки новой шинели, для лесничего Рейнмана не должно быть серьёзным препятствием, потому что ему полагается казённое обмундирование.

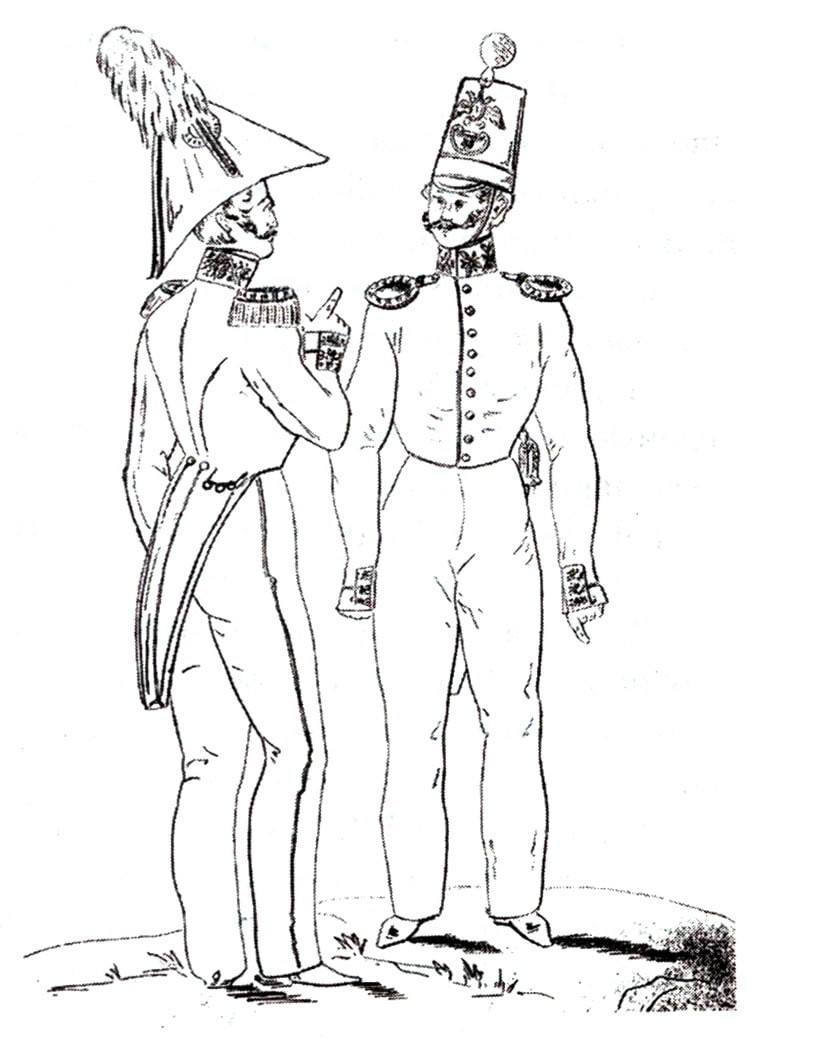

Костя, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку, и вы на ней увидите чинов, слева штаб-офицер, то есть старший офицер, в звании от капитана и выше, справа — обер-офицер, то есть от прапорщика до штабс-капитана. Это чины корпуса лесной стражи, или корпуса лесничих, точнее, как он называется с января 1839 года.

Это не первое в российском государственном аппарате учреждение, которое занимается лесной охраной и всем, что с этим связано, в том числе воспроизводством лесов, но эта вот, в николаевское время, в 1839 году, предыдущая служба трансформируется в такое полувоенное-полугражданское ведомство, которое тоже будет иметь значение для нашей истории, потому что Корпус лесничих находился как бы в двойном подчинении, с одной стороны его чины считались военнослужащими со всеми вытекающими отсюда последствиями, и положительными, как-то, например, что нашему герою полагаются шинельные и другие выплаты на обмундирование, но будет иметь и отрицательное значение, как мы с вами увидим. А что касается непосредственно его обязанностей, этого корпуса, то он находится в подчинении гражданского ведомства, а именно Лесного департамента.

На чём ещё может заработать лесничий Рейнман? Если не брать предосудительные вещи, то он может, например, получать, ну как мы бы сегодня сказали — чаевые, благодарность на языке того времени, за услуги, которые он может оказывать на вполне законных основаниях. Например, незадолго до того, как жизнь его сделает радикальный поворот не в лучшую сторону, он будет просто потом об этом сам рассказывать, некий помещик, который попросил организовать для него охоту на медведя (охота, судя по всему, была удачной), охота была законной, ничего незаконного в то время не было, правила охоты были гораздо менее строгими, чем сейчас, никакую лицензию брать не надо было. Так вот, за организацию этой удачной охоты на медведя Рейнман получил от него благодарность в виде 14 рублей ассигнациями. То есть практически он получил половину своего месячного жалования, и даже чуть больше. Ну, а кроме того, поскольку широко известно, благодаря всё тому же Николаю Васильевичу Гоголю, что редкий российский чиновник совсем не брал взяток, уж если был чрезвычайно осторожен, как Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, то брал их не деньгами, а борзыми щенками, вот для борзых щенков для чинов лесного ведомства тоже открывались богатые перспективы, потому что от них зависела выдача разрешений, а также наблюдение за соблюдением определённых правил в ситуации, где проконтролировать их было достаточно сложно. Ну например, они определяли те участки леса, отдельные деревья, которые подлежали вырубке санитарной, то есть сухостой в первую очередь. Соответственно, можно было эту вырубку осуществлять в полном соответствии с должностными инструкциями, а можно было договориться с окрестными крестьянами, которым, разумеется, нужны дрова и которые согласны были за какую-то мзду, то есть теми же деньгами, поскольку дело происходит неподалеку от Петербурга, тамошние крестьяне с деньгами уже знакомы. Либо опять-таки отработками на том же самом личном огороде лесничего или какими-то подношениями в виде натурального продукта, едой, тканями, чем угодно, могли оплатить эти вот работы, которые лесничий мог провести как санитарную рубку, а, соответственно, крестьянин, который эту рубку и осуществлял, получал необходимые ему дрова, а то и строительный материал.

Ну, а уж если дело доходило до не крестьянских, а, скажем, каких-то купеческих или иных коммерческих интересов, то здесь просторы открывались уже очень серьёзные, как мы увидим в этом деле из ситуации с начальником нашего Рейнмана. Рейнман человек ещё достаточно молодой. Хотя большинство чинов Лесного ведомства — это отставные военные, ну то есть как отставные, они не обязательно должны были уходить в отставку, они могли перевестись с армейской службы в корпус лесничих. Если они занимали должности, скажем, лесников, то есть должности рядовые унтер-офицерские, то это могли быть солдаты, соответственно, регулярной армии. Ну, а если должности лесничих, хранителей, какие-то другие, это уже офицерские должности, ну обер-офицерские, как правило, как в случае с Рейнманом, то они переводились из армии, потому что, ну вот я говорю, и материальное положение было получше, да и строгости службы были гораздо меньше, и перспектива очутиться на Кавказской войне, которая в то время как раз полыхает в полном разгаре, не было. Свои выгоды были, хотя престиж, конечно, меньший, чем у армейской, не говоря уже о гвардейской службе.

Но Рейнман пришёл не через армию, он пришёл, так сказать, другим путём, он уроженец города Кексгольма, ныне Приозерска, когда-то в древние времена — Корелы, то есть, в общем-то, тех же краев, Южная Карелия. И он поступил в молодом возрасте на службу в лесное ведомство. Постепенно вырос, потому что имел кое-какое образование, соответственно, до младших офицерских чинов, и всё у него было более или менее, судя по всему, благополучно. То, что у него не было семьи — ну мы не знаем его личных обстоятельств, может, это был его, так сказать, личный выбор. И всё было хорошо, кабы частью его натуры не была такая вот, обычно ассоциируемая с немцами, пунктуальность, тщательность в соблюдении правил, ну и честность, которая уже ни с какой отдельной нацией не ассоциируется, которая у человека либо есть, либо нет. Рейнман, судя о всему, небезгрешными доходами не злоупотреблял, по крайней мере, никаких следов такого рода доходов мы в его деле не обнаруживаем. Более того, само дело-то началось с того, что лесничий, работавший в Сарто-Лахтинских лесах (на сайтах, точнее, в материалах в интернете, которые посвящены этому делу, часто делается, в общем, понятная, но ошибка, их называют Старолахтинскими, нет, Сарто-Лахтинские, это финно-угорские названия).

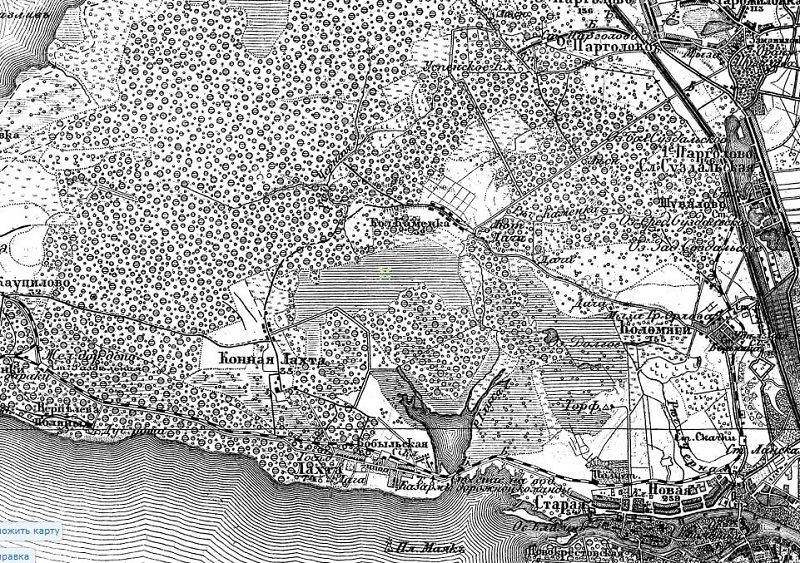

Костя, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. И мы с вами увидим карту чуть более позднего времени, это карта Шуберта, соответственно, это уже 50-е годы XIX века, всего там примерно десять лет разницы. В правом нижнем углу вы видите фрагмент города Петербурга, если посмотрите дальше, выше, севернее находится Парголово, ну и можете себе примерно прикинуть, где это применительно к сегодняшнему городу, а для жителей Петербурга и окрестностей, которые совсем эту местность хорошо знают, я скажу, что вот эти Сарто-Лахтинские леса, они располагаются примерно там, где сегодня располагается на северо-западе Петербурга Юнтоловский лесопарк и одноименный заказник, это Приморский район города. Где Лахта, я думаю, петербуржцы себе хорошо представляют. Ну и не только петербуржцы, но и те, кто в этом городе бывал и этот город любит. То есть, понимаете, положение Рейнмана, оно ещё и дополнительно предоставляет выгоды потому, что это недалеко от столицы и, соответственно, стоимость леса гораздо выше, потому что можно его и на строительные работы, и на те же самые дрова, если лес совсем негодящий, выгодно продать, поэтому вокруг Сарто-Лахтинских лесов, разумеется, кружат различного рода люди с коммерческой жилкой, которые готовы чиновнику, идущему навстречу, в общем, сильно помочь материально. Плюс ещё статус лесничего Сарто-Лахтинских лесов повыше, чем у лесничих других территорий, потому что леса эти принадлежат удельному ведомству. Леса Российской Империи делятся по принадлежности на три категории: есть леса частновладельческие, принадлежащие помещикам и другим частным лицам; есть леса государственные, казённые, как они называются; а есть леса удельного ведомства, которые находятся в собственности императорской фамилии, то есть принадлежат лично императору и его ближайшей родне и находятся в управлении удельного ведомства, так называемого Императорского Кабинета. И это с точки зрения жалования, по-моему, то же самое, что лесничему в казённых лесах, но с точки зрения престижа это более престижная работа, поскольку в подчинении вот этого удельного ведомства. Так вот, должностная инструкция, которая имелась у лесничих Корпуса лесничих, в частности, содержала такой пассаж: «При употреблении мер, изложенных в Лесоохранении, лесничему должно на каждом месте исследовать и определить: какое из вредных влияний для данного леса наиболее опасно. Потом, сосредоточив все средства к отвращению опаснейшего влияния, к той же цели направить хозяйства, а менее опасные влияния оставить без внимания». Вот, если отвлечься от сути дела, удивительно мудрая инструкция, которая ориентирует соответствующих должностных лиц на то, чтобы определить, какая угроза лесу является наиболее на сегодняшний момент существенной, какие работы являются неотложными и первоочередными. В то время как у меня складывается такое ощущение, что сегодняшние должностные инструкции совершенно не думают о расстановке приоритетов, а вываливают на исполнителей бесконечное количество обязанностей, все из которых выполнить просто невозможно. Вот. Полтора, даже уже два почти столетия назад, писали гораздо более прагматично.

Так вот, наш герой, Иван Рейнман, сарто-лахтинский лесничий, получив эту должность, согласно инструкции, как говорится, исследовал и определил, какое из вредных влияний для его хозяйства является наиболее серьёзным, и определил, что это незаконные порубки. Незаконные эти порубки процветали в Сарто-Лахтинских лесах благодаря тому, что их старший смотритель, которому подчинялись, там, несколько, а может быть, даже несколько десятков таких вот рейнманов с их лесными участками, по фамилии Алопеус, явно совершенно финн этнический (финская фамилия), вот, он небескорыстно шёл навстречу пожеланиям людей, которые хотели бы, значит, поживиться за счёт леса. И в конечном итоге Рейнман в начале второго десятилетия своей беспорочной службы написал на своего начальника то, что мы сегодня иногда называем закладная записка, в которой он вскрыл факты незаконного предоставления аренды Алопеусом некоему коммерсанту, а во-вторых и в главных, незаконного осуществления условий этой аренды. Аренда не предполагала сплошной вырубки леса, а именно эта сплошная вырубка и осуществлялась на арендованных участках.

Поскольку скрыть вырубку, в общем, сложно, да, сами понимаете, что никто, значит, пеньки не выкорчёвывает, и поэтому вот эти свежесрубленные пеньки явно совершенно строевого леса, ещё вчера живого, они являлись доказательством вот этих вот нарушений. Поэтому делать вид, что ничего не произошло и я тут ни при чём, у Алопеуса не получилось бы. И он выбрал тактику, старую как мир, или, по крайней мере, старую как чиновничество. Он начал оправдываться не столько тем, что ничего такого он не совершал и в данной аренде никаких особенных нарушений нет, сколько уводя разговор в сторону и переключая его на личность жалобщика. Он обвинил Рейнмана в том, что тот пренебрегает своими служебными обязанностями: на участке бывает редко, зато постоянно нетрезв. А самое главное, видимо, поскольку действительно у лесничего была репутация человека честного и с этой стороны было трудно к нему найти какие-нибудь подходы, Алопеус обвинил его в том, что он просто сумасшедший. Дескать, вот всё, что написано, это, значит, плод больного воображения. Была назначена ревизия, которая, осмотрев те участки, которые были указаны в рейнмановской жалобе, и обнаружила те самые пеньки, и с присущей всякого рода ревизорам тщательностью насчитала довольно серьёзный ущерб, ну, в данном случае не государству, а царской семье. 6 400 рублей ассигнациями, или, по тогдашнему курсу, 1830 рублей серебром. Я напомню, что в России до реформы Канкрина (это сороковые годы), ходило официально, так сказать, два курса национальной валюты: серебряный рубль и ассигнационный рубль, то есть бумажный. И в некоторые годы разница курсов доходила до 4,2, да, ассигнационного рубля за серебряный. Вот.

А, значит, Рейнман, которому были предъявлены встречные обвинения, в свою очередь, уведомил инстанции о том, что, значит, Алопеус, помимо того, что допускает должностные преступления, но тоже ведёт не вполне трезвый образ жизни, что, в общем, было бы понятно. Ну лес, он, знаете, так сказать, от природы — там птички, всё это располагает. Но в любом случае, конфликт, официальный конфликт между двумя военнослужащими (напомню, они — военнослужащие), замять было уже нельзя. Ну, и как это нередко бывает, те, кому положено было проводить расследование, исходили из того, что у кого меньше звезд на эполетах, тот, соответственно, более вероятно и неправ. Поэтому предварительные меры, взятые в отношение Рейнмана, были, пожалуй, пожестче, чем в отношении Алопеуса. Его действительно заподозрили в психической ненормальности. Да, вполне возможно, кстати, он и был странноват. Из дальнейшего это нельзя, так сказать, совершенно исключать. Его сначала положили на несколько месяцев в госпиталь. Представляю себе, как он там намучился. Госпиталя того времени, даже для офицеров, место ну почти гибельное. Потом отдали, значит, брату родному на присмотр, с обязанностью брата сделать заключение о состоянии, значит, его психического здоровья. В общем, потянулась волынка на многие месяцы, в ходе которых, кстати, Рейнману не платили жалование, поскольку он был временно отстранён от исполнения служебных обязанностей. Но потихонечку, во-первых, врачи дали заключение, что он здоров. Во-вторых, брат тоже поручился своим словом, что он не наблюдает у Ивана никаких признаков серьёзного душевного расстройства.

А тем временем, к облегчению, видимо, контролирующих и особенно начальствующих инстанций, Алопеус своим ходом, что называется, умер. По случаю его смерти дело было закрыто, убытки были каким-то положенным способом списаны. А что касается Рейнмана, то в отношении него — ну, извиниться, конечно, не извинились. Кто ж перед всякой мелкой сошкой, перед всякими башмачкиными, извиняется? Да он, видимо, и не ожидал особенно. Но без особенных понуканий и напоминаний ему выплатили жалование вот за те две трети года, что он на службе не находился. И он продолжил служить в той же должности на том же самом месте. Но с ним, видимо (это моя гипотеза, которая не может быть как-то строго доказана), с ним, видимо, произошёл какой-то, как мы говорим, сдвиг по фазе. Ну, давайте мы в этом месте буквально на несколько десятков секунд прервёмся и вернёмся после рекламы.

Так вот, как я сказал перед перерывом, как мне представляется вот эта вся история: позор, подозрения, обвинения, сумасшедший дом с его чудовищными, как я подозреваю, условиями; затем позор перед родственниками, всё это прочее… Всё это привело к тому, что, вполне возможно, и без этого достаточно подвижная, достаточно лабильная психика Ивана Рейнмана дала какой-то такой непонятый сбой. То ли он почувствовал эйфорию от того, что, в конечном итоге, вышел по сути победителем из этой истории — справедливость восторжествовала! То ли он, что называется, вошёл во вкус. Это, кстати, происходит с людьми, которые иногда помимо своей воли вовлечены в какое-нибудь сутяжничество, а потом входят во вкус и начинают получать от этого удовольствие. То ли, но это, правда, мне кажется наименее вероятным, то ли он решил, что раз уж, что называется, фарт на его стороне, так надо давить и дальше, чтобы его не упустить.

В общем, так или иначе, он заявил начальству ходатайство о выделении ему квартирных средств. А дело в том, что по положению, о котором я в первой части передачи в начале говорил, ему полагались либо квартирные средства, и тогда он сам должен был в объёме выделенных ему денег искать жильё и его оплачивать. Либо ему могла быть предоставлена служебная квартира, причём слово «квартира» в 19-м веке использовалось шире, чем мы его сейчас используем: под квартирой понималось любое жилище. Помните: «армия размещается на зимних квартирах», это не квартиры в несколько комнат в буквальном смысле этого слова. Так вот, Рейнману было отказано в каких бы то ни было дополнительных средствах на оплату жилья, потому что в Сарто-Лахтинском имении, то есть там, где находилось, собственно, лесничество, были выстроены две избы для лесничих и лесников. Казалось бы, да, ну вот ты попробовал, тебе не в чем себя упрекнуть — тебе отказали. Ну не буди ты, что называется, лихо, ну отправляйся ты обратно в свой лес, наслаждайся вполне сносным жалованием, так сказать, продолжай честно нести свою службу и надейся, как любой казённый человек, что за богом молитва, а за царём служба не пропадёт.

Но он закусил удила и, получив отказ, подаёт новое прошение, в котором пишет: «В выстроенных двух избах жить по тесноте совершенно невозможно, и поэтому просил или об отводе квартиры, или о прибавке жалования». Ну, то есть, надо так понимать, что, видимо, устал наш Иван Рейнман делить вот эти самые две избы с лесниками, то есть с людьми значительно ниже его по положению, ну и я вполне допускаю, что там действительно было тесновато. Но подавляющее большинство российских чиновников как бы на его месте поступили? Потихонечку взяли бы там, взяли бы здесь, здесь бы чего-нибудь такое полугрешное толкнули и построили себе бы рядом, силами тех же самых крестьян, пойманных на какой-нибудь мелочи, построил бы себе отдельный домик деревянный скромненький, и жил бы припеваючи. Но не таков был наш правдолюбец. Он написал вот эту вот… вот это второе ходатайство на первый отказ и отправился в Петербург, не куда-нибудь, а к самому своему высокому начальству.

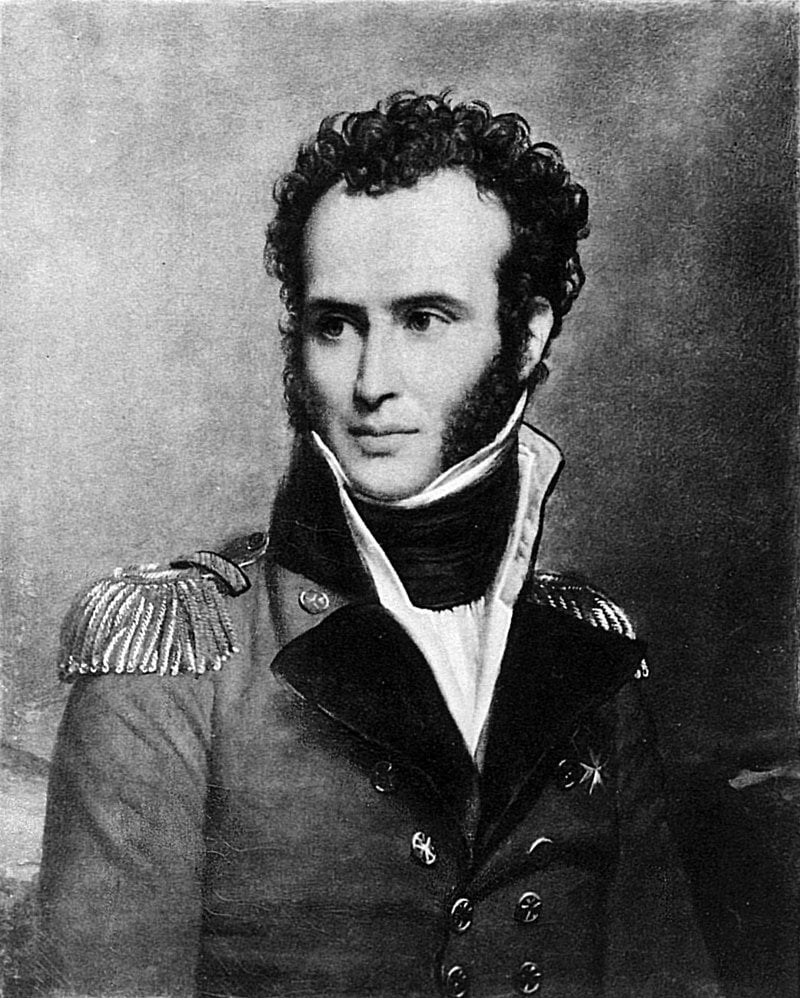

Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Мы увидим портрет импозантного, значит, человека, одетого по моде конца 1830-х — начала 1840-х годов: перед нами представитель абсолютно блестящей фамилии, князь Николай Сергеевич Гагарин.

Вот, знаете, бывает так, что объектом чьего-то гнева, злобы, других негативных чувств становится человек, который мало, что называется, мало чем заслужил то, чтобы стать именно таким объектом. Ну, первое, что приходит в голову — пожалуй, самый толковый, самый думающий о государстве российский император из династии Романовых — Александр II — будет убит революционерами. Так вот, князь Николай Сергеевич Гагарин был и человеком не злым, и не отличался каким-то особенным чванством, хотя, будучи князем Гагариным, мог, что называется, себе это позволить. И кроме того, на всех должностях (он не кадровый лесничий, что называется), — на всех должностях, которые он занимал, он проявил себя вполне дельным администратором.

Но всё-таки, конечно, это был представитель сливок российской аристократии, определённый снобизм был ему присущ, поэтому, я так полагаю, что этот немец с его какими-то мелочными, копеечными претензиями, на которые вроде бы как даже и оснований-то у него не было, да плюс ещё я думаю, что Гагарин был в курсе предыдущей истории, а любое начальство вот таких вот кляузников-правдоискателей не любит, — я думаю, что этот немец был ему ну просто-напросто противен. Поэтому, когда он явился к Гагарину в один из петербургских дворцов… Кость, покажите нам, пожалуйста, картинку, — мы увидим, значит, дворец, в котором в то время располагались службы Императорского Кабинета, которые ведали имуществом, и в том числе лесами, то Рейнману было сделано внушение, что он зря беспокоит начальство всякой ерундой, и велено, так сказать, продолжать нести службу по её месту.

Алопеуса умершего тем временем сменил на его, значит, месте начальника удельных лесов Южной Карелии, финна Алопеуса сменил швед Вестерлунд, который, видимо, будучи явно человеком опытным в бюрократических всяких делах, увидел вот в том, что Рейнман явно нарывается и вызывает тем самым высочайшее недовольство, увидел возможность избавиться от очень опасного потенциально (а как показала судьба его предшественника, и не только потенциально) сотрудника, и перешёл, что называется, в наступление, воспользовавшись тем, что Рейнман, увлёкшись, действительно, абсолютно однозначно нарушил одно из служебных предписаний: он позволил себе самовольную отлучку. Вот когда он Гагарину в Петербург жаловаться ездил, он позволил себе самовольную отлучку, в то время как, будучи военнослужащим, он не мог отлучаться даже на короткое время, не поставив в известность начальство и не получив от него соответствующее разрешение.

Кроме этого, поскольку понятно, что одного такого, как мы скажем, косяка недостаточно, было добавлено, что, — ну, взято, так сказать, из накопленного предшественником, — что Рейнман и к обязанностям своим относится недостаточно ревностно, и под хмельком бывает нередко. Одним словом, значит, он сыграл, что называется, на опережение. Узнав об этом, Рейнман (видимо, был момент некого такого просветления), Рейнман тоже решает, в свою очередь, сыграть на опережение, чувствуя, что он исчерпал, что называется, свою чашу и везения и возможностей, подаёт на имя князя Гагарина официальное прошение об отставке, но к этому прошению он прикладывает приложение, прикладывает дополнительное ходатайство с просьбой, во-первых, по возможности компенсировать ему ну вот то — как мы скажем сегодня, моральный ущерб — расстройство здоровья, которое он понёс на беспорочной двенадцати- почти -летней службе, а кроме того, неофициально попросил Гагарина о том, чтобы тот нашёл ему какое-то другое место. Ну вот если нельзя лесничим по удельному ведомству, то может быть, где-то в другом ведомстве, или порекомендует его кому-то из знакомых в качестве лесничего, потому что лесничие были и у частных владельцев, если они владели большими лесными угодьями.

И надо сказать, что этому прошению… Не уверен, что Рейнман об этом узнал, но мы сегодня знаем, что прошению этому был дан ход, его решили уволить без дополнительного скандала и без дополнительного притеснения, а с выплатой всех причитающихся в его отношении задолженностей и даже за 12 лет беспорочной службы ему уже было выписано денежное вознаграждение в размере 150 рублей, то есть полугодовое его жалование. Но, как я ещё раз повторяю, Рейнман об этом не узнал, потому что, получив от Гагарина выговор, он, видимо, опять погружается в некое такое вот возбуждённое состояние, опять не ставит никого в известность о своей отлучке, уезжает в Петербург, на имеющиеся у него деньги, — он ещё не получил вот это, то, что ему выписано, но вот потом на следствии он покажет, что у него были эти 14 рублей, которые ему какой-то помещик за медведя заплатил — вот он на них приобрёл с рук два пистолета и, явившись в приёмную Гагарина, дождался его выхода. Гагарин вышел, обратился к нему с какими-то нелестными словами, дескать, опять ты здесь, какого тебе рожна нужно, после чего Рейнман вытащил пистолет и выстрелил в князя.

Таким образом сюжет нашего с вами до поры до времени, сюжет гоголевской «Шинели» стремительно поворачивается в сторону упомянутой мною «Повести о капитане Копейкине», ветеране наполеоновских войн, который униженно просил о назначении ему пенсии, нарывался всё время на чиновную волокиту и хамство, и в конечном итоге превратился в атамана шайки разбойников. «По освидетельствованию тела князя Гагарина. Найдено у него на верхней части шеи, несколько правее серединной оной круглая рана с неровными и внутрь вдавшимися краями в диаметре около дюйма», — около 2,5 см, — «проницающая вовнутрь влево и вверх около двух с половиной дюймов, составляющая вход выстрела без выхода», — то есть пуля осталась в ране. — «По тщательному исследованию ощупывается внутри засевшая кучею дробь, из коей одна дробина вынута и отправлена в полицию для хранения.

Медики заключили, что, судя по направлению и длине раны, нет почти сомнения, что она, повредив боковые кости верхних шейных позвонков и затылочную кость черепа, проникла вовнутрь головной полости, повредила вещество мозга и, в особенности, мозжечка», и что, следовательно, рана эта была безусловно смертельна. Вот так получилось, что князь Гагарин, повинный-то, по сути, ну, в отсутствии, как мы опять же сегодня скажем, человеческого отношения к подчинённым, в высокомерии и в раздражительности, но в чертах, совершенно свойственных начальникам его круга в то время, и в нём, надо сказать, проявлявшихся не в крайней степени, а так человек, даже можно сказать, почти либеральных взглядов, пал жертвой раздражения маленького чиновника, который вроде бы, вроде бы опять уже почти вернулся к нормальному течению своей далеко не худшей жизни, но вдруг что-то вот в нём взыграло: то ли какая-то ущемлённая гордость, то ли действительно растревоженная психика. И в результате — вот этот выстрел, роковой и для князя Гагарина, и для Ивана Рейнмана.

Дело получилось громкое. Князей Гагариных убивают не каждый день, поэтому было доложено императору. Императору докладывали обо всех мало-мальски значительных происшествиях в Петербурге и окрестностях. А здесь казённый человек, офицер убил вышестоящего начальника. Николай повелел дело кончить как можно быстрее, как можно быстрее не получилось, потому что суд, военный суд, вот здесь отрицательным для Ивана Рейнмана обстоятельством будет то, что он военнослужащий, поэтому назначен военный суд, военный суд повёл себя, в общем, вполне, так сказать, законным образом.

Было назначено медицинское освидетельствование, которое у Ивана Рейнмана не выявило никакого серьёзного психического расстройства, да и надо сказать, он не пытался запираться. А обо всём рассказывал так, как он, так как оно, судя по всему, и было. Несколько лет назад довольно большого шума наделал фильм «Союз Спасения». И, в частности, в конце фильма, в титрах (а там на протяжении всего фильма периодически возникают титры, которые, по мнению авторов фильма, должны пояснить важные для них, по крайней мере, вещи) говорится о том, что восстание декабристов и последующая судьба казнённых, последующая судьба тех, которые были казнены, таким образом повлияла на Николая Павловича, что в его царствование больше смертных казней не было. Это неправда, смертные казни были. Другое дело, что вот классическая смертная казнь, как правило, в виде расстрела, полагалась военнослужащим за совершение воинских преступлений.

Ну, например, мы делали об этом с Сергеем Бунтманом отдельную передачу: участникам холерных бунтов в Севастополе в 1831 году. Вот там некоторое количество тех, кого сочли заговорщиками, они были казнены в соответствии с приговором суда. А так в царствование Николая Павловича действительно смертная казнь гражданскими судами вообще не выносилась. Военными судами выносилась достаточно редко. Но зато, как мы знаем со школьных лет, Николай получил прозвище «Палкин» не по созвучию со своим отчеством «Палыч», хотя это тоже натолкнуло авторов прозвища на мысль. А с тем, что в его царствование чрезвычайно широко применяется наказание шпицрутенами. Формально это не смертная казнь, но очень нередко это наказание либо непосредственно во время его исполнения, либо через короткое время после приводило к смерти наказуемого.

Один из крупнейших, может быть крупнейший, из современных специалистов по истории в том числе политического сыска в 18−19 веке, Евгений Анисимов, петербургский историк, описывает механизм, точнее, не механизм, а организацию этой казни. Солдаты, которые осуществляли наказание, выстраивались в две шеренги, таким своеобразным коридором. Каждому вручалось по шпицрутену, по палке чуть короче метра, примерно в палец толщиной, обструганная от сучков. После чего два солдата на специальной палке, к которой были привязаны связанные кисти наказываемого, которого раздевали до пояса, вели этого осуждённого к наказанию сквозь строй, то есть внутри этого двойного строя. Дальше цитата из Евгения Анисимова. «Каждый солдат делал шаг вперёд из шеренги, наносил удар. За силой удара внимательно следили унтера и офицеры, не допуская, чтобы солдат-палач пожалел своего товарища. Если наказанный терял сознание, то его волокли по земле или клали на розвальни и везли до тех пор, пока он не получал положенного числа ударов или не умирал на пути по «зелёной улице». Соучастников, свидетелей его проступка в воспитательных целях вели следом так, чтобы они видели всю процедуру в подробностях, могли рассказать об этом другим».

Рейнмана приговорили к 6000 ударов. Бывало, что находились люди, которые выдерживали, выживали после 6000 ударов. Самый знаменитый, наверное, из таких наказанных — Афанасий Соколов, известный Хлопуша, соратник Пугачёва. Здесь, наверное, уместно вспомнить, что уже находится в продаже четвёртый том нашего графического романа «Спасти Емельяна Пугачёва». Так вот, Хлопуша, Афанасий Соколов выжил после 6000 ударов за уголовное преступление. Но вот, например, студент-медик Иван Сочинский, который в 1838 году бросался с ножом сначала на своего преподавателя, затем на служителей, которые пытались его связать, ранил их и в результате был приговорён к 1500 шпицрутенов. Для него это наказание стало смертельным, а, значит, свидетель этой казни вспоминал, что он был избит до такой степени… Поскольку свидетель тоже студент-медик, товарищ Сочинского. Он был избит до такой степени, что через переломанные рёбра были видны лёгкие. Последний портрет на сегодня. Красавец в жандармском голубом мундире Леонтий Васильевич Дубельт, управляющий делами III отделения. Не либерал настолько, что даже трудно себе представить, в дневнике своем запишет: «Я сам был свидетелем наказания убийце покойного князя Гагарина. Его били в течение двух часов. Куски мяса его летели в воздух от ударов. И потом, превращённый в кусок отвратительного мяса, без наималейшего куска кожи, он жил ещё четыре дня и едва на пятый скончался в величайших страданиях. Народ, присутствующий при наказании, когда привели убийцу на Семёновскую площадь, кричал: «Вот злодей, он должен быть строго наказан». Впоследствии принял в нём же участие и с сожалением говорил: «Боже мой, можно ли мучить так человека»».

Если бы прошло всего четверть века, то ничего этого быть не могло бы, потому что был бы суд присяжных. К этому времени корпус лесничих был выведен из военного ведомства, и Рейнмана, безусловно, судили бы присяжные, которые почти наверняка вошли бы в его обстоятельства и признали бы его, конечно, виновным, но заслуживающим снисхождения. В 1863 году были отменены шпицрутены и вообще телесные наказания сохранены только в армии для некоторых категорий уже осуждённых преступников. И скорее всего, история сложилась бы по-другому, но она произошла в 1842 году и закончилась так, как закончилась.

Это была программа «Не так». Константин Рольнов, Алексей Кузнецов. Всего вам самого доброго.