До этого в России не казнили полвека, от Пугачёва. Diletant.media собрал воспоминания очевидцев о дне казни декабристов.

Рассказ помощника полицейского надзирателя о казни декабристов

Приходим в крепость, явились к плац-майору Подушкину, говорим: честь имеем явиться, присланы от г[осподина] обер-полицеймейстера в ваше распоряжение!

— Хорошо, — говорит, — господа, подождите!

Проводили нас там в комнату, зеркала этакие стоят в золочёных рамах. (…) Подошёл я к окну, а ночь чудная такая была. Таких прекрасных ночей я немного в жизни помню. (…) Через несколько времени приходит священник Петр Николаевич Мысловский — протопоп Казанского собора. Тут только мы узнали, в чём дело, что ночью назначена казнь. Это был десятый час, а назначено было казнить в два. Мысловский приглашён был исповедовать, увещевать и напутствовать к смерти осуждённых. С ним были и св. дары.

Пошёл он к ним, а на нас напал такой страх, хуже, чем у Княжнина. Дело-то было нешуточное! Сидим все мы такие бледные, дрожим. На кого ни взглянешь, просто лица нет ни на ком; на себя посмотришь в зеркало — то же самое. Точно нас самих к смерти приговорили. Страшно! Ночь-то, я говорю, прелесть какая. А после того как узнал я, что казнить будут, взглянешь на эту ночь, и ещё тошнее станет на душе, вот так всё сердце и того, просто плакать хочется.

Так прошло несколько часов. Вышел от осуждённых Мысловский. Он был очень растроган, плакал. Бестужев, Муравьёв и Рылеев исповедовались и много с ним говорили, раскаялись. К Пестелю приходил пастор. Мысловский хотел и его напутствовать, но он отказался, а Каховский исполнил христианский долг как бы по принуждению. Не хотел чистосердечно раскаяться. А эти трое исполнили как следует христианскую обязанность, в особенности Рылеев. Он заставил плакать священника и отдал ему для жены и дочери медальон и крест. (…)

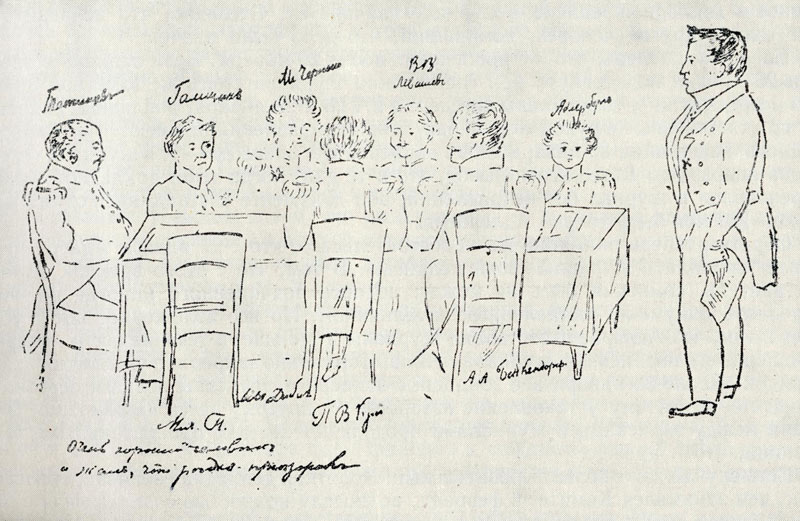

В полночь начали съезжаться в крепость начальствующие лица: Павел Васильевич Кутузов (тогда он был генерал-губернатором), жандармский шеф, полицеймейстеры. Много приехало. Пошла такая суета, что ужас (…). Виселицу строили где-то в тюрьме, потом разобрали и ночью должны были привезти в крепость. Только долго не везут. Такая пошла суматоха. Генерал-губернатор Кутузов из себя выходит просто.

В это время из царской фамилии в Петербурге никого не было. Всем этим распоряжался Кутузов. Он вместо Милорадовича поступил. Он всем делом и заведовал. Наконец привезли виселицу, начали ставить. Не так ли что было сделано или забыли что, не знаю, — говорили потом, что будто перекладина пропала, а кто их знает, вряд ли правда. Как ей пропасть? Что-нибудь там может повредилось, это другое дело. Только надобно было починку произвести. Копались с виселицею долго. Как ни понукали, как ни спешили, а всё уже дело-то подходило ко дню, в четыре часа ещё виселицу ставили.

Нас привели в коридор казематов в Алексеевском равелине. Сперва-то было ввели в какую-то чёрную комнату, да сейчас же и вывели. Какая это комната, не могу сказать. Был я там недолго, да и замечать-то всего не было мочи. Не до того было; жутко, страшно было. Пожалуй, что их судили и допрашивали в этой комнате. Вывели нас в коридор; с нами был полицеймейстер Тихачев (Чихачев). Вслед за нами офицер привёл двенадцать человек солдат Павловского полка с заряженными ружьями и со штыками. При исполнении казни был один только Павловский полк. Других полков солдат я не видел ни одного человека. Привели и двух палачей. Отворили двери казематов и позвали преступников. Крикнули: пожалуйте, господа! Они уже были готовы и вышли в коридор. Руки и ноги их были связаны так, что руки были опущены вдоль туловища, а ногами они могли делать самые маленькие шаги. (…) Я как теперь вот на них смотрю. Только ремни. Ремнями были связаны руки и ноги. Они протянули друг другу руки и крепко поцеловались. Рылеев глазами и головой показал на небо. (…)

Когда их установили, мы пошли в таком порядке: впереди шёл офицер Павловского полка, командир взвода, поручик Пильман, потом мы пятеро в ряд с обнажёнными шпагами. Мы были бледнее преступников и более дрожали, так что можно было сказать скорее, что будут казнить нас, а не их. За нами шли в ряде же преступники. Позади их двенадцать павловских солдат и два палача. Тихачев шёл в стороне и наблюдал за процессиею, а сам не становился в неё и определённого места не имел, как мы, например. Мы двигались вперёд медленно, потому что преступники со связанными ногами не могли/почти идти. Таким порядком вышли мы на кронверк. (…) Кронверк состоял из земляных валов и отделялся от поля и крепости водяными рвами. Дорогою преступники могли говорить между собою, но, что они говорили, нельзя было слышать. Когда мы перешли мост на кронверк, то увидели там солдат с ружьями, толпу преступников и два эшафота. На одном была устроена виселица. Тут я один раз в жизни и видел виселицу. Это, братец мой, качели. (…) Качели! только вместо доски к перекладине на верёвках людей подвесят. (…) На кронверке во всё время играла музыка Павловского полка. (…) Погода была чудная, а тут солнце всходит и музыка играет. Собрали всех замешанных в бунте. Всех их, кажется, было сто двадцать пять человек. (…) Сперва исполняли приговор над остальными: снимали с них платье на эшафоте, надевали на них арестантское, ломали над головами шпаги и всё это; известно, лишали дворянства и чести, шельмовали, как тогда законом было постановлено. Нам всё это было видно. Того, над кем уже исполнен был приговор, сейчас же уводили в крепость и сажали в каземат; оттуда уже отправляли в ссылку. В ссылку их тоже возили по ночам, перед утром, когда на улице нет народа. Когда выпроводили всех, дошла очередь и до наших. Они сидели всё время на траве и тихо между собою разговаривали. Когда пришла их очередь, к ним опять подошёл Мысловский, говорил с ними, напутствовал их ещё раз к отходу и дал приложиться ко кресту. Они на коленях молча помолились богу, смотря на небо. Тяжело было, братец, смотреть на них! Потом на них надели этакие мешки, которыми они были закрыты от головы до пояса. На шеи им на верёвках надели аспидные доски с именами и виною их. Мы опять построились в порядок для шествия на эшафот под виселицу. Под самой перекладиной был сделан возвышенный помост; на него надобно было всходить по деревянному очень отлогому откосу.

Мы пошли. Тихачёв был при нас: всё это было в его команде. (…) Я смотрел на них. Первый стоял Карелин (полицейский) против Пестеля, я против Рылеева, потом Попов против Муравьёва, Богданов против Бестужева, а Дубинский против Каховского. Мы могли хорошо видеть их лица. Они были совершенно спокойны, но только очень серьёзны, точно как обдумывали какое-нибудь важное дело. Да ведь и минута была серьёзная — приготовлялись ведь к смерти. Взглянули они в последний раз на небо, да так, братец ты мой, взглянули жалостливо, что у нас вся внутренность перевернулась и мороз подрал по коже. Каховский, правда, немножко сробел. Вцепился этак в батюшку, что его едва оторвали. Страх! Так это было жутко! (…) Мешки им очень не понравились; они были недовольны, и Рылеев сказал, когда ему стали надевать мешок на голову: «Господи! К чему это?» Палачи им стянули руки покрепче. Один конец ремня шёл спереди тела, другой сзади, так что они рук поднимать не могли. На палачей они смотрели с негодованием. Видно, что им было крайне неприятно, когда до них дотрагивались палачи.

Когда все было готово, Тихачев велел идти. Ну, мы и пошли опять медленно, а тут это музыка играет Павловского полка… Солдаты этак осуждённых сзади натискивали, чтоб они знали, куда идти. Так они все подвигались понемножку вперед по этому деревянному откосу; наконец стали на место. Страшно, брате! ух, страшно! У нас волосы стали дыбом на голове, когда мы подошли под перекладину. Тут нас свели прочь, и мы немножко вздохнули. (…) Как нас свели с эшафота, то поставили тут же возле. На шеи преступникам надели петли, и помост, на котором они стояли, опустился из-под их ног. Так это было уж устроено. Они повисли и забились, заметались. Тут трое средних и сорвались. Верёвки лопнули, они и упали вниз. Только на краях остались висеть Пестель и Каховский. (…) Кутузов сперва прислал адъютанта, а потом и сам лезет, кричит, ругается: что это такое?

— И повесить-то не умеют! — кто-то отвечал из сорвавшихся, кажется, Рылеев.

— Вешать их, вешать скорее! — кричит Кутузов. И боже ты мой, стал тут кричать и ругаться. Подняли тут помост и опят накинули петли. В это время, когда помост был поднят, Пестель и Каховский опять достали до него ногами. Пестель ещё был в это время жив и, кажется, начал немного отдыхать. Тут некоторые стонали, должно быть, от ушиба и боли. Их повесили опять. А говорят, вешать в другой раз не следовало. Это тоже Кутузова вина.

За рвом было немного народу. Рано было, и никто ничего не знал, оттого и не собрались. Народ тоже это зашумел что-то. Кутузов на них закричал, а музыка ещё громче стала играть (…). Прошло этак с полчаса. Доктор говорит, что они давно померли. Велели их снимать. (…)

Рассказ [И.Г.] Шницлера

13 (25) июля 1826 года близ крепостного вала, против небольшой и ветхой церкви св. Троицы, на берегу Невы, начали с двух часов устраивать виселицу, таких размеров, чтобы на ней можно было повесить пятерых. В это время года петербургская ночь есть продолжение вечерних сумерек, и даже в ранний утренний час предметы можно различать вполне. Кое-где в разных частях города послышался слабый бой барабанов, сопровождаемый звуком труб: от каждого полка местных войск было послано по отряду, чтобы присутствовать на предстоявшем плачевном зрелище. Преднамеренно не объявили, когда именно будет совершена казнь; поэтому большая часть жителей покоилась сном, и даже чрез час к месту действия собралось лишь весьма немного зрителей, никак не больше собранного войска, которое поместилось между ними совершителями казни. Господствовало глубокое молчание; только в каждом воинском отряде били в барабаны, но как-то глухо, не нарушая тишины ночной.

Около трех часов тот же барабанный бой возвестил о прибытии приговорённых к смерти, о помилованных. Их распределили по кучкам на довольно обширной площадке впереди вала, где возвышалась виселица. Каждая кучка стала против войск, в которых осужденные прежде служили. Им прочли приговор, и затем велено им стать на колена. С них срывали эполеты, знаки отличий и мундиры; над каждым переломлена шпага. Потом их одели в грубые серые шинели и провели мимо виселицы. Тут же горел костёр, в который побросали их мундиры и знаки отличий.

Только что вошли они назад в крепость, как на валу появились пятеро осуждённых на смерть. По дальности расстояния зрителям было трудно распознать их в лицо; виднелись только серые шинели с поднятыми верхами, которыми закрывались их головы. Они всходили один за другим на помост и на скамейки, поставленные рядом под виселицею, в порядке, как было назначено в приговоре. Пестель был крайним с правой, Каховский с левой стороны. Каждому обмотали шею верёвкою; палач сошёл с помоста, и в ту же минуту помост рухнул вниз. Пестель и Каховский повисли, но трое тех, которые были промежду них, были пощажены смертию. Ужасное зрелище было представлено зрителям. Плохо затянутые верёвки соскользнули по верху шинелей, и несчастные попадали вниз в разверстую дыру, ударяясь о лестницы и скамейки. Так как государь находился в Царском Селе и никто не посмел отдать приказ об отсрочке казни, то им пришлось, кроме страшных ушибов, два раза испытать предсмертные муки. Помост немедленно поправили и взвели на него упавших. Рылеев, несмотря на падение, шёл твёрдо, но не мог удержаться от горестного восклицания: «Итак, скажут, что мне ничего не удавалось, даже и умереть!». Другие уверяют, будто он, кроме того, воскликнул: «Проклятая земля, где не умеют ни составить заговора, ни судить, ни вешать!». Слова эти приписываются также Сергею Муравьёву-Апостолу, который так же, как и Рылеев, бодро всходил на помост. Бестужев-Рюмин, вероятно потерпевший более сильные ушибы, не мог держаться на ногах, и его взнесли.

Опять затянули им шеи верёвками и на этот раз успешно. Прошло несколько секунд, и барабанный бой возвестил, что человеческое правосудие исполнилось. Это было на исходе пятого часа. Войска и зрители разошлись в молчании. Час спустя виселица [была] убрана. Народ, толпившийся в течение дня у крепости, уже ничего не видел. Он не позволил себе никаких изъявлений и пребывал в молчании: (…)

Рассказ Н. В. Путяты

Этот рассказ Шницлера вполне верен. Накануне казни носились о приготовлении к ней глухие слухи. Весь вечер я бродил по улицам Петербурга грустный и взволнованный. Проходя по Морской, я завидел огонь на квартире Н. А. Муханова (адъютанта тогдашнего военного] ген[ерал]-губернатора П. В. Кутузова), зашёл к нему и просидел у него за полночь, но ничего положительного о предстоящем событии не узнал. По выходе от Муханова вместе с Неклюдовым, влекомые каким-то безотчетным, тревожным любопытством, мы направились к набережной Невы. Исаакиевекий мост был уже разведён. Мы взяли ялик и проплыли мимо Биржи по Малой Неве, огибая крепость. Скоро нам послышался стук топора и молота. Мы вышли на берег и, направляясь по стуку, неожиданно очутились на площади пред сооружаемою виселицею, и остановились тут. Осуждённые на каторгу в Сибирь, как выходя из крепости для выслушания приговора, так и возвращаясь в неё уже в арестантском платье, шли бодро и взорами искали знакомых в толпе. В числе зрителей, впрочем, состоявших большею частию из жителей окрестных домов, сбежавшихся на барабанный бой, я заметил барона А. А. Дельвига и Н. И. Греча. Тут был еще один французский офицер Де ла Рю, только что прибывший в Петербург в свите маршала Мармона, присланного послом на коронацию императора Николая Павловича. Де ла Рю был школьным товарищем Сергея Муравьёва-Апостола в каком-то учебном заведении в Париже, не встречался с ним с того времени и увидел его только на виселице.

Несколько ночей сряду я не мог спокойно заснуть. Лишь только глаза мои смыкались, мне представлялась виселица и срывающиеся с неё жертвы.

Рассказ В. И. Беркопфа

(…) Пестель, Бестужев-Рюмин, Муравьёев-Апостол, Рылеев и Каховский содержались в Петропавловской крепости раздельно и были в тех самых мундирных сюртуках, в которых были захвачены. До произнесения смертного приговора преступники, навещаемые протопопом из Казанского собора, не были скованы; но потом были обременены самыми тяжёлыми кандалами. Когда для предсмертной исповеди предложили преступникам священника из ближайшей церкви Троицы, что у Троицкого моста, то все от оного отказались и требовали, вполне сознавая всю великость своего преступления, прежде навещавшего их протопопа, которому приговорённые отдали на память о себе часы, перстни и другие находящиеся при них вещи. Кажется, Рылеев, после совершенного духовного раскаяния, сказал: «Хотя мы и преступники и умираем позорною смертию, но ещё мучительнее и страшнее умирал за всех нас Спаситель мира». Слова же, приписываемые Пестелю, когда порвалась веревка с петлями: «Вот как плохо Русское государство, что не умеют изготовить и порядочных веревок», по решительному заверению Беркопфа, не были произнесены. Виселица изготовлялась на Адмиралтейской стороне. За громоздкостью везли её на нескольких ломовых извозчиках чрез Троицкий мост. Высочайший приказ был: исполнить казнь к 4-м часам утра, но одна из лошадей ломовых извозчиков с одним из столбов виселицы где-то впотьмах застряла, почему исполнение казни промедлилось значительно. Пестель был слабее и истомленнее прочих, он едва переступал по земле. Когда он, Муравьёв-Апостол, Бестужев и Рылеев были выведены на казнь, уже не в мундирных сюртуках, а в рубашках, они расцеловались друг с другом как братья; но когда последним вышел Каховский, ему никто не протянул руки. По уверению Беркопфа, причиною этого было убийство графа Милорадовича, учинённое Каховским, чего никто из преступников не мог простить ему и перед смертью. В воротах чрез высокий порог калитки с большим трудом переступали ноги преступников, обременённых тяжкими кандалами, что, по мнению Беркопфа, было причиною падения с виселицы троих, а не одного, как носился слух в народе. Пестеля должны были приподнять в воротах — так он был изнурён. Под виселицею была вырыта в земле значительной величины и глубины яма; она была застлана досками; на этих-то досках следовало стать преступникам, и когда были бы надеты на них петли, то доски должно было из-под ног вынуть. Таким образом, казнённые повисли бы над самой ямой, но за спешностию виселица оказалась слишком высока, или, вернее сказать, столбы её недостаточно глубоко врыты в землю, а верёвки с их петлями оказались поэтому коротки и не доходили до шей. Вблизи вала, на котором была устроена виселица, находилось полуразрушенное здание Училища торгового мореплавания, откуда, по собственному указанию Беркопфа, были взяты школьные скамьи, дабы поставить на них преступников. По предварительном испробовании верёвок оказалось, что они могут сдержать восемь пудов. Сам Беркопф научил действовать непривычных палачей, сделав им образцовую петлю и намазав её салом, дабы она плотнее стягивалась. Скамьи были поставлены на доски, преступники втащены на скамьи, на них надеты петли, а колпаки, бывшие на их головах, стянуты на лица. Когда отняли скамьи из-под ног, верёвки оборвались и трое преступников, как сказано выше, рухнули в яму, прошибив тяжестию своих тел и оков настланные над ней доски. Запасных не было, их спешили достать в ближайших лавках, но было раннее утро, всё было заперто, почему исполнение казни промедлилось. Однако операция была повторена, и на этот раз совершенно удачно. Спустя малое время доктора освидетельствовали трупы, их сняли с виселицы и сложили в большую телегу, покрыв чистым холстом, но похоронить, не повезли, ибо было уже совершенно светло и народу собралось тьма-тьмущая. Поэтому телега была отвезена в то же запустелое здание Училища торгового мореплавания, лошадь отпряжена, а извозчику (кажется из мясников) наказано прибыть с лошадью в следующую ночь. Во время казни костры пылали около крепости; в них кидали надломленные шпаги других преступников, которых выводили из крепости и, таким образом лишая их дворянского достоинства и всех почестей, отправляли в Сибирь. В следующую ночь извозчик явился с лошадью в крепость и оттуда повёз трупы по направлению к Васильевскому острову; но когда он довёз их до Тучкова моста, из будки вышли вооружённые солдаты и, овладев вожжами, посадили извозчика в будку. Через несколько часов пустая телега возвратилась к тому же месту; извозчик был заплачен и поехал домой.

Орфография и пунктуация источников сохранены