В тени великих событий русской истории XIX века зарождалось движение, которое изменило облик отечественной литературы и философии. Петрашевцы, кружок смелых и неординарных умов, выступали против устоев своего времени, мечтая о справедливом обществе и свободе мысли. Среди них был и Ф. М. Достоевский — писатель, чьи произведения стали основой для глубоких размышлений о человеческой природе и морали.

Петрашевцы — название кружка, возникшего в 1840-х гг. в России и состоявшего преимущественно из молодых интеллигентов, литераторов и философов. Они стремились к социальным реформам и критиковали существующий порядок. Движение представляло собой интеллектуальную оппозицию власти и выступало за идеи утопического социализма, свободы и справедливости. Деятельность петрашевцев способствовала развитию критического мышления в обществе и подготовила почву для более радикальных изменений в России в последующие десятилетия.

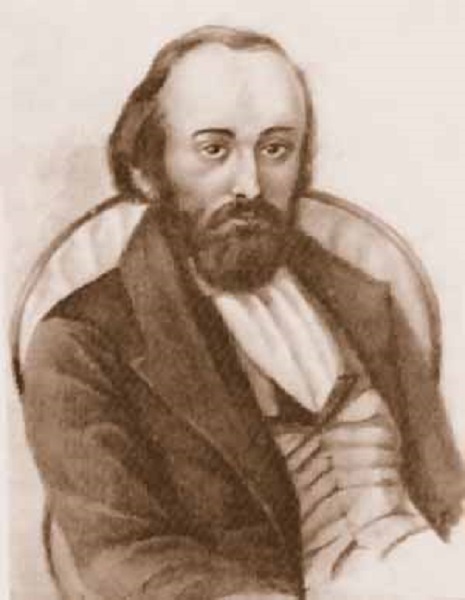

Создатель кружка — М. В. Буташевич-Петрашевский. Как и многие представители интеллектуальной элиты XIX века, уже со студенческой скамьи он отличался вольнодумием и вдохновлялся примером отцов французской революции. Чтобы распространить свои воззрения, он с последователями составил «Энциклопедию», содержавшую в том числе революционные идеи. Петрашевский также издал «Словарь иностранных слов», в котором были собраны иностранные понятия с исключительно революционным толкованием. Эта работа избежала цензуры и стала карманной книжкой для петрашевцев. Позже была даже приобретена тайная типография для изготовления прокламаций. Квартира Петрашевского в начале 1840-х гг. стала местом бурных споров о губительности крепостного права и самодержавия, коррупции чиновников и притеснениях цензуры.

В стремлении изменить общественный уклад Петрашевский и его единомышленники обращались к социально-утопическим теориям Ш. Фурье и А. Сен-Симона, а также к материалистической философии Л. Фейербаха. Проповедь Фурье о «всеобщем счастье», которая соответствовала стремлениям петрашевцев к отмене крепостного права и общинному устройству деревни, в условиях России обретала революционный оттенок.

Социально-утопические идеи, а также труды Белинского оказали значительное влияние на формирование литературно-эстетических взглядов участников кружка. Они признавали общественную роль искусства и высокую миссию писателя как учителя общества, призывая к демократизации литературы и её сближению с народной жизнью. Их целью было подчинить литературу задачам пропаганды науки, просвещения и социалистических теорий. Однако, в литературно-эстетических взглядах петрашевцев не было полного единства, они не успели сложиться в стройную систему. Расхождения намечались и на собраниях кружка, и в позднейших выступлениях его участников. Некоторые из них ощущали односторонность взглядов Петрашевского, против них возражал, например, Достоевский. С. Ф. Дуров отмечал, что Петрашевский «…упёрся в философию и политику; он изящных искусств не понимает…».

Идеи петрашевцев нашли яркое отражение в их литературном творчестве. Первым поэтом кружка был А. Н. Плещеев, автор сборника «Стихотворения», ставшего поэтическим манифестом петрашевцев. В это же время В. Майков в «Отечественных записках» объяснил значение лирики Плещеева, связанной с лермонтовской традицией в разработке тем поэта-пророка и странника, а также узника. В его стихах прослеживались и фурьеристские мотивы: проповедь всеобщего счастья, осуждение неравенства, противоречий богатства и бедности, «неравного брака»

Идейное влияние кружка испытывали А. Н. Майков («Две судьбы», «Машенька») и А. А. Григорьев («Прощание с Петербургом», «Когда колокола торжественно звучат»). Социальные мотивы ранней прозы Достоевского («Бедные люди») и первых повестей М. Е. Салтыкова («Противоречия», «Запутанное дело») также связаны с участием в кружке, причём Салтыков считал, что участие в кружке и «школа идей» Белинского были ключевыми в его творческом развитии. Социалистические идеи 1840-х гг. оказали значительное влияние и на формирование взглядов Н. Г. Чернышевского, который в студенческие годы был участником одного из кружков, связанных с петрашевцами. Активный деятель кружка А. В. Ханыков впервые познакомил его с учением Фурье и взглядами Фейербаха.

Влияние пропаганды петрашевцев, стремящихся к «общему благу для всего человечества», коснулось и молодого Л. Н. Толстого, общавшегося с некоторыми участниками кружка. Мир социальных утопий, увлекавший передовую молодёжь 1840-х, оказался близок интересам и нравственным поискам Толстого в те годы.

С конца февраля 1848 года в Петербурге стали распространяться слухи о баррикадах в Париже и бегстве короля Луи-Филиппа. Франция вновь была провозглашена республикой, а революция перекинулась на соседние страны. Эти европейские события резко обострили чувствительность молодёжи к ужасам российской действительности.

Провозглашение республики во Франции будоражило воображение Достоевского, однако не давало ему ясного ответа на вопрос о целях борьбы, ради которых он был готов на любые жертвы. Многие участники «пятниц» Петрашевского, особенно офицеры, считали себя прямыми последователями дела декабристов, чья патриотическая идея была связана с необходимостью освобождения крестьян. Во время частых встреч одни предлагали немедленно начать борьбу за гласное судопроизводство, другие же считали, что всё начинается со свободы печатного слова. Однако в России 1848 год прошёл тихо и почти незаметно, несмотря на ожидания, с которыми он начинался.

В марте 1849 года петрашевцам удалось заполучить копию письма Белинского к Гоголю, которую в Москве переписал и отправил в Петербург Плещеев. Достоевский много слышал об этом письме, написанном критиком во время его пребывания за границей. Копию письма с нетерпением ждали в кружке, и Достоевский пообещал прочитать его на одной из ближайших «пятниц». 15 апреля он сдержал обещание. Между тем, в последнее время писателя раздражал Петрашевский своим насмешливым отношением к вере, он не прощал этого даже Белинскому. Достоевский давно планировал отделиться от кружка и создать своё тайное общество, но судьба распорядилась иначе.

23 апреля 1849 года, по личному приказу Николая I, жандармы арестовали Достоевского и заключили его в Петропавловскую крепость. Вместе с ним были арестованы ещё несколько десятков петрашевцев. 6 мая состоялся первый допрос Достоевского, и одним из основных пунктов обвинения стало чтение «преступного» письма у Петрашевского.

Помня о восстании декабристов, власти строго отнеслись к петрашевцам, особенно учитывая, что среди них были действующие офицеры. Ни в одном из других политических процессов не было столько фигурантов из числа писателей. Многие из них, на самом деле, стали жертвами репрессий лишь за то, что хоть раз посещали квартиру Петрашевского. Они могли не разделять идеи кружка и больше никогда там не появляться, однако это не спасло их от обвинений в недоносительстве.

Основаниями для судебного преследования стали несколько фактов: либеральные статьи из «Краткого словаря иностранных слов» и чтение письма Белинского к Гоголю, распространение которого в стране было строго запрещено. Возможно, сам Белинский также понёс бы наказание, но он скончался ещё до начала следствия. Судебное разбирательство проходило в глубокой тайне, его представили как серьёзный политический заговор, а всех обвиняемых заключили в одиночные камеры Петропавловской крепости.

Из 123 обвиняемых 21 был приговорён к расстрелу. Николай I, внимательно следивший за процессом, заменил казнь на ссылку, при этом запретив говорить о помиловании до самого момента исполнения приговора. Осуждённые были уверены, что их расстреляют, а Петрашевский, который позиционировал себя как убеждённый атеист, на эшафоте поцеловал крест в руках священника… Одному из приговорённых офицер, стоящий рядом, успел шепнуть: «Вас помилуют!». Не веря в происходящее, все находились в состоянии настоящего шока: им уже надели предсмертные рубахи, дворянам преломили шпагу над головой в знак лишения всех привилегий, некоторым даже успели завязать глаза и привязать к столбу. Только когда солдаты прицелились, экзекуция была остановлена. После этого огласили смягчение приговора, а осуждённые облегчённо вздохнули. Один из них даже закричал: «Да здравствует император!».

Всех, кроме Петрашевского, вернули обратно в крепость для дальнейшей пересылки, основателя же кружка сразу посадили в сани и отправили в Сибирь. Осуждённых отправили в ссылку. Для каждого из них это был переломный момент в жизни. Так, Достоевский, уже вернувшись из ссылки, заявил, что наказание было справедливым. Писатель считал, что в случае успеха заговорщиков, их осудил бы русский народ и сам Господь Бог. Он на протяжении всей жизни говорил, что каторга научила его «самому главному, без чего нельзя жить».