Александр Чертков первым в России всерьёз занялся изучением русской нумизматики; первым произвёл научные раскопки в нынешнем Подмосковье; первым стал изучать древние италийские и элладские племена. Современники описывали Черткова как умнейшего и несколько рассеянного старика, дни и ночи проводившего в своей гигантской библиотеке. И этот образ никак не сочетается с молодым Чертковым, статным конногвардейцем, участником всех возможных войн.

Семейные традиции

В гвардейском повороте карьеры Александра Дмитриевича Черткова нет ничего неожиданного. Его род начал своё возвышение как раз со службы в гвардии — тогда ещё не гвардии, а потешных полках Петра I. Его прапрадед был каптенармусом Преображенского полка, прадед — капитаном 1-го ранга. Дед, Василий Алексеевич Чертков, преподавал в Сухопутном Шляхетском корпусе, при Екатерине II дослужился до генерал-поручика, занял пост азовского губернатора, а затем почти до самой смерти в 1793 году совмещал пост генерал-губернатора Воронежского, Харьковского и Саратовского наместничеств.

Его сын — и, соответственно, отец Александра Дмитриевича — был одним из столпов воронежского общества. Служил он, как положено, в гвардии, в Преображенском полку, прошёл крымскую кампанию, был избран губернским предводителем дворянства. Кроме того, благодаря его женитьбе на Евдокии Степановне Тевяшевой стал обладателем колоссального состояния.

Конногвардеец

Богатый и красивый юноша Александр Чертков поначалу был определён родителями на гражданскую службу, в министерство внутренних дел. Но, не прослужив там и года, попросился в гвардию. По протекции кого-то из родственников Черткова взяли в лейб-гвардии Конный полк — лучшего и представить себе было нельзя. Шефом полка был сам великий князь Константин Павлович. И шефом не формальным, а вполне деятельным, вникавшим во все военные дела своих любимых гвардейцев. Кроме этого, с самого Аустерлица за конногвардейцами следовал шлейф их славных подвигов.

Значительную часть войны 1812 года полк пробыл в резерве. Во время Бородинского сражения лейб-гвардии Конный полк в решающий момент отбросил французскую тяжёлую кавалерию, в очередной раз атаковавшую батарею Раевского. Но в самое пекло гвардейцев не отправляли, помня о страшных потерях при Аустерлице в 1805 году, когда погиб цвет русской кавалерии.

Александр Дмитриевич Чертков прошёл затем со своим полком до Парижа, сражался при Кульме и Лейпциге. Из своего заграничного похода он отправлял родным подробные письма: о природе, о быте и характере встреченных им поселян и горожан. Его наблюдения весьма любопытны, так, он постоянно удивлялся, что Франция не совсем такая, какой он себе её представлял: «Здесь начинаются деревянные дома, или точнее, их подобие, состоящее из нескольких балок, расположенных довольно далеко одна от другой, промежутки которых заполнены глиной или известью, смешанной с рубленой соломой. В самых больших из них имеется лишь одно окно, в других не имеется вовсе ни окон, ни печей, ни пола — вот то, что французы называются своей «прекрасной Францией»». Эти заметки важны — возможно, именно из них выросло увлечение Чертковым этнографией и историей.

В поисках новых знаний

В 1822 году он вышел в отставку и отправился путешествовать по Европе. И тут конногвардеец превращается в учёного. Правда, с перерывом на возвращение к военной службе. Путевые дневники Черткова издали в 1835 году, и книга предваряется искренними извинениями автора: «Взыскательный читатель может упрекнуть сочинителя тем, что он не издал своего путешествия немедленно по возвращении в отечество. Писавший эти письма мог бы представить в своё оправдание занятия по службе, кампании 1828 и 1829 годов <…>. Но он совершенно уверен, что всё это нимало не оправдает его, если книга дурна, и так же ничего не прибавит, если она имеет хоть малейшее достоинство». Упомянутые кампании — это русско-турецкая война, во время которой Чертков командовал запасными эскадронами Изюмского гусарского полка (в то время носившего имя эрцгерцога Фердинанда, шефа полка). Ну, а после войны он окончательно расстался с мундиром и занялся наукой.

Интересы Александра Дмитриевича Черткова были разнообразны, но не поверхностны. Прежде всего он представлял собой человека строгого порядка. Во время путешествий по Италии и Австрии он не только рассматривал и изучал римские и германские древности, но и старался принести пользу российской науке. Он скупал исследования и рукописи, имевшие хоть малейшее отношение к русской истории. И учился систематизации. Один из самых ярких примеров — его открытия в области нумизматики. Главным открытием был подход Черткова — глубокий и доскональный анализ, пусть и порой ошибочный. Его знаменитые предшественники, Щербатов и Карамзин, уже пытались это сделать, но не слишком вдавались в детали. Так, классификация Щербатова делила русские монеты на пять категорий: 1) незнаемые без надписей, 2) с татарской и русской надписью, 3) с татарской надписью, 4) с русской надписью, 5) знаемые. Карамзин к этому добавил пункт «с изображениями разных зверей». Чертков же проделал огромную работу, определив и разделив монеты по территориальному признаку: московские монеты, тверские, рязанские, псковские и новгородские. Свой труд он представил в книге «Описание древних русских монет», вышедшей в 1834 году. Были и другие историки, бравшиеся за эту задачу до него, но именно Черткова принято считать отцом русской нумизматики.

Другое его поприще, тоже продолжение европейских опытов — научные раскопки со строгим описанием обнаруженных артефактов, попытка упорядочить хаос в этой области. Он участвовал в раскопках недалеко от Звенигорода и затем загорелся идеей издать наставление, как именно нужно обращаться с найденными древностями, чтобы в будущем создать настоящий музей. Правда, так и не издал. Однако его статья «О древних вещах, найденных в 1838 году в Московской губернии, Звенигородском уезде» на долгое время стала образцом для археологов.

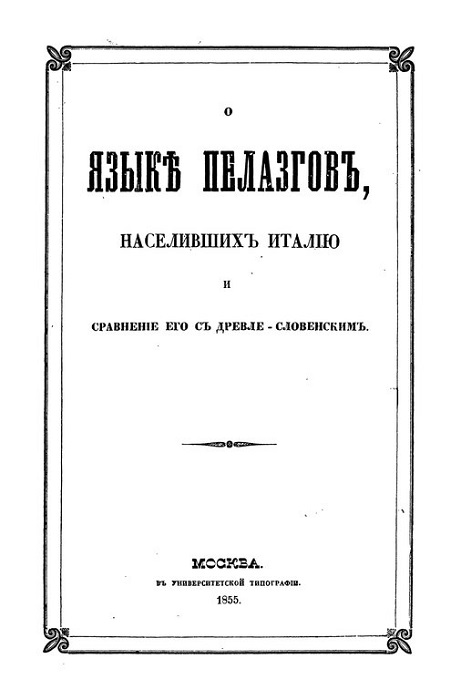

Он ещё раз поехал в Италию и снова для дела. Неделя во Флоренции — но не для прогулок вдоль Арно, а для сбора материала для статьи «Описание посольства, отправленного в 1650 году от царя Алексея Михайловича к Фердинанду II, великому герцогу Тосканскому». В библиотеке Ватикана он ищет болгарские и русские рукописи. Затем, вернувшись в Москву, в своём дворце на Мясницкой изучает и сравнивает языки древних племён: этрусков, пеласгов, фракийцев.

Хозяин библиотеки

Его дом, роскошная усадьба, пережившая пожар Москвы, и стал настоящим музеем. В 1831 году Чертков выкупил этот дворец, принадлежавший раньше Салтыковым. Он разместил там свою библиотеку и коллекции, а затем предложил проводить там заседания Московского общества истории и древностей Российских. Его дом всегда был открыт для библиофилов, писателей, художников, историков — к нему приходили Пушкин, Загоскин и Щепкин. Гости поражались его радушию и невероятной эрудиции. Николай Мурзакевич, один из основателей Одесского общества истории и древностей, вспоминал: «Дом его, кабинет, он сам, разбросанные статуэтки, книги, книжки, книжечки по столам, стульям — со мною как бы сроднились. Нигде так приятно и полезно не проводил я времени, как в гостеприимном доме Черткова».

Мечтой Черткова было сделать библиотеку доступной для всех желающих. Тем более что его библиотека и правда была уникальной. «До сих пор, мы, кажется, ещё не имели библиотеки, составленной из книг, исключительно касающихся до России, и таких, в которых, хотя мимоходом, говорится о нашем Отечестве. И между тем сколь полезно и необходимо такое собрание в одно место всех материалов, нужных для историка, статистика и литератора Русского!» — писал он в предисловии к своему «Каталогу книг для изучения нашего Отечества во всех отношениях».

Мечта сбылась уже после его смерти. Сын Александра Дмитриевича Черткова открыл во флигеле публичный читальный зал. А затем, после продажи особняка, передал собрания отца Москве. Именно эти книги стали фундаментом Публичной исторической библиотеки.