Реформа образования — чистая прагматика

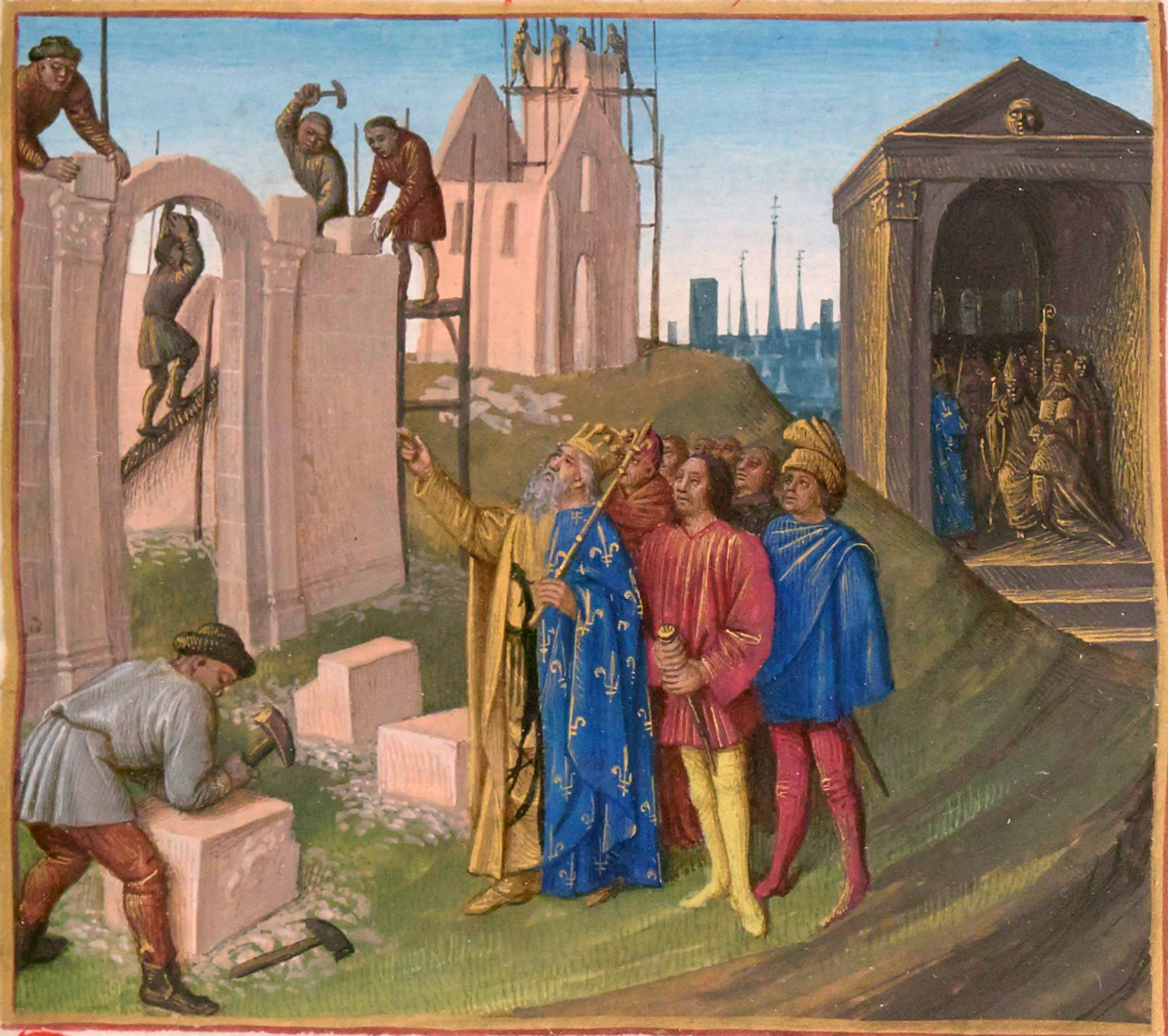

Самая главная цель начала преобразований в сфере образования императора Карла — утвердить подданных в христианской вере для подготовки народа к наступлению Страшного суда. Императору нужно были большое количество обученных священников, которые хорошо знали латынь и неплохо трактующих Библию. Мессу следовало правильно отслужить.

В 780-х годах ситуация была явно не радужной. В стране фактически отсутствовали школы, а о доступном образовании говорить и не приходилось. Многие священники толком не умели читать и писать, во время литургии не могли произнести даже символ веры без ошибок.

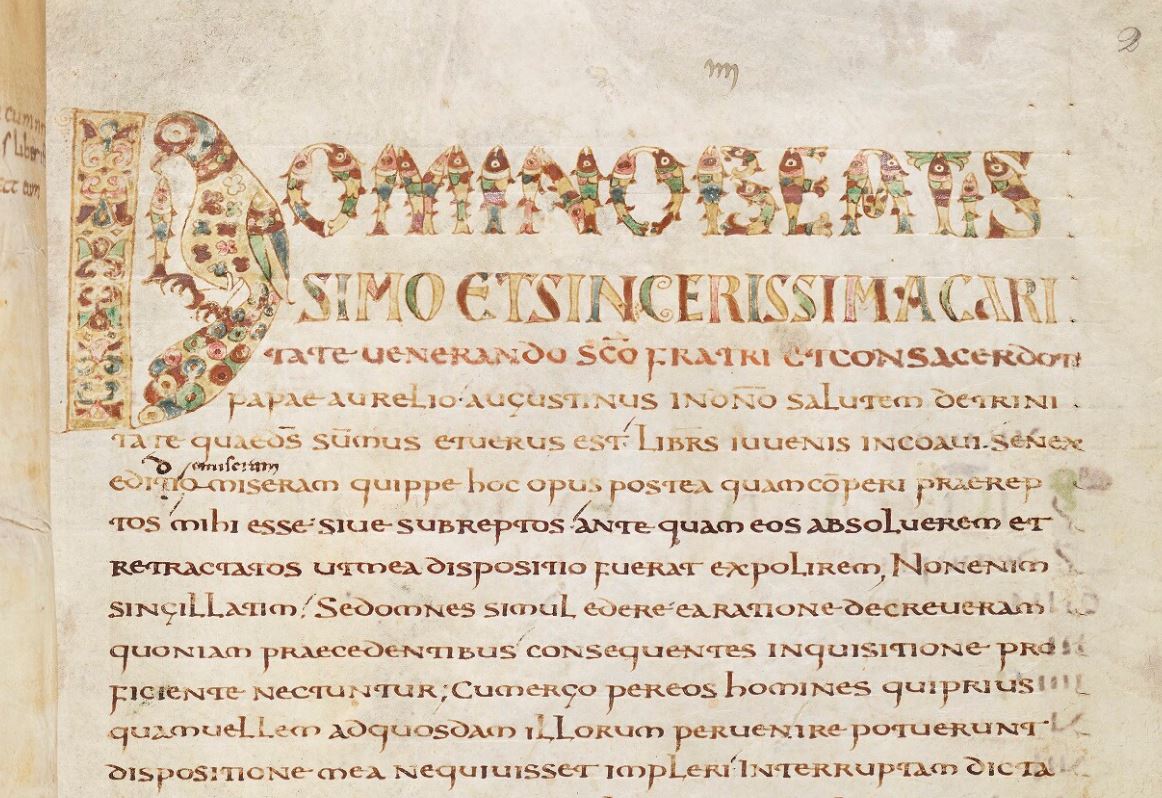

Сам Карл Великий писал в своём «Письме об усердном насаждении грамотности» (Epistola de litteris colendis), которое было составлено в 787 году, следующее:

«В последние годы к нам неоднократно доставлялись письма из разных монастырей, и в этих письмах говорилось, что братия, в тех монастырях пребывающая, поминает нас в своих святых и благочестивых молитвах. В большинстве упомянутых писем мы нашли смысл верный, но речь неправильную; так как речь их, необработанная вследствие небрежного учения, не в состоянии была выразить безошибочно то, что правильно диктовало ей внутреннее благочестивое чувство. Откуда появилось в нас опасение, что, может быть (для тех, кто обнаруживает так мало навыка в письме), понимание смысла Священного Писания еще менее доступно (чем письмо). А всем нам хорошо известно, что, как бы ни были опасны ошибки словесные, еще опаснее ошибки в понимании смысла слов».

Очень важно заметить, что эти ошибки были порой просто катастрофическими. Один баварский священник как-то прославился тем, что во время службы раздавал благословление, окончив его вместо привычного «во имя Отца и Сына» (in nomine Patris et Filii) — а «во имя родины и дочери» (in nomine patriae etfiliae).

Следовало начинать с самых простых и общих подходов, которые были обозначены ещё в первом капитулярии Карла Великого 770 года:

«Священники, которые не знают, как правильно исполнять свое служение, и не пекутся о том, чтобы усердно учиться, согласно предписанию своих епископов… должны быть отстранены от своей должности до тех пор, пока они полностью не исправятся. И если кто-либо будет пренебрег гать тем, чтобы учиться, несмотря на частые увещевания своего епископа овладевать знанием, пусть окончательно будет отстранен от своей должности и покинет церковь, которую он держит, поскольку те, кто не знает Закона Божьего, не могут проповедовать и возвещать его другим».

В епископы и аббаты рекомендовали отбирать мужчин, которые имели и способности, и желание учиться. Развитие их педагогического таланта также виделось важным моментом. Конечно, основная ставка делалась на монашество и каноников: они могли быть привлечены к реализации новой образовательной программы. Их происхождение не имело никакого значения: духовное лицо могло в начале 9 века сделать очень хорошую карьеру.

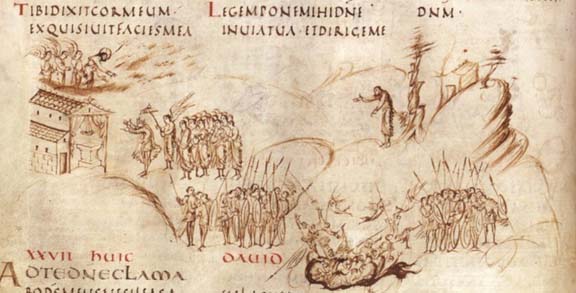

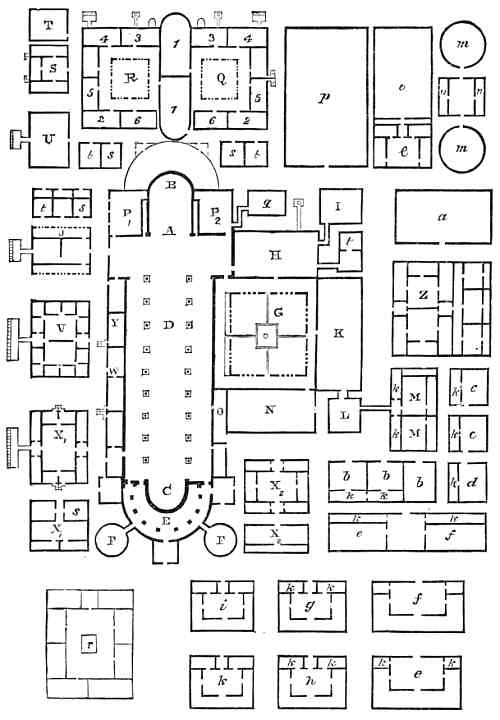

К началу 790-х годов Карл Великий велел епископам и аббатам заняться повсеместным открытием школ при монастырях и кафедральных соборах. Однако, важно заметить, что учиться там могли не только будущие представители духовенства. В этих учебных заведениях люди получали начальное образование: псалмы, церковное песнопение, азы счета и латинской грамматики. Монастыри выполняли воспитательную функцию: юноши готовились к монашеской жизни, участвовали в литургиях, учились, трудились и постигали все премудрости монастырского устава.

Со временем монастырские школы обрели большую популярность среди мирского люда. Даже дети знати получали в монастырских школах начальное образование. Но со временем, после 817 года, в крупных монастырях уже возникают раздельные школы для тех, кто хочет продолжить службу в церкви и для тех, кто пришёл лишь для получения начальной стадии образования. Документами засвидетельствовано, что подобная школа существовала при монастыре Сент-Галлен.

Однако при сыне Карла — Людовике Благочестивом, ситуация с образованием несколько изменилась. Под влиянием церковных реформаторов, новый император решил ограничить доступ к образованию для общества мирян. Но, так или иначе, уровень образования в державе Карла оставался на довольно высоком уровне.

Двор императора — новая академия

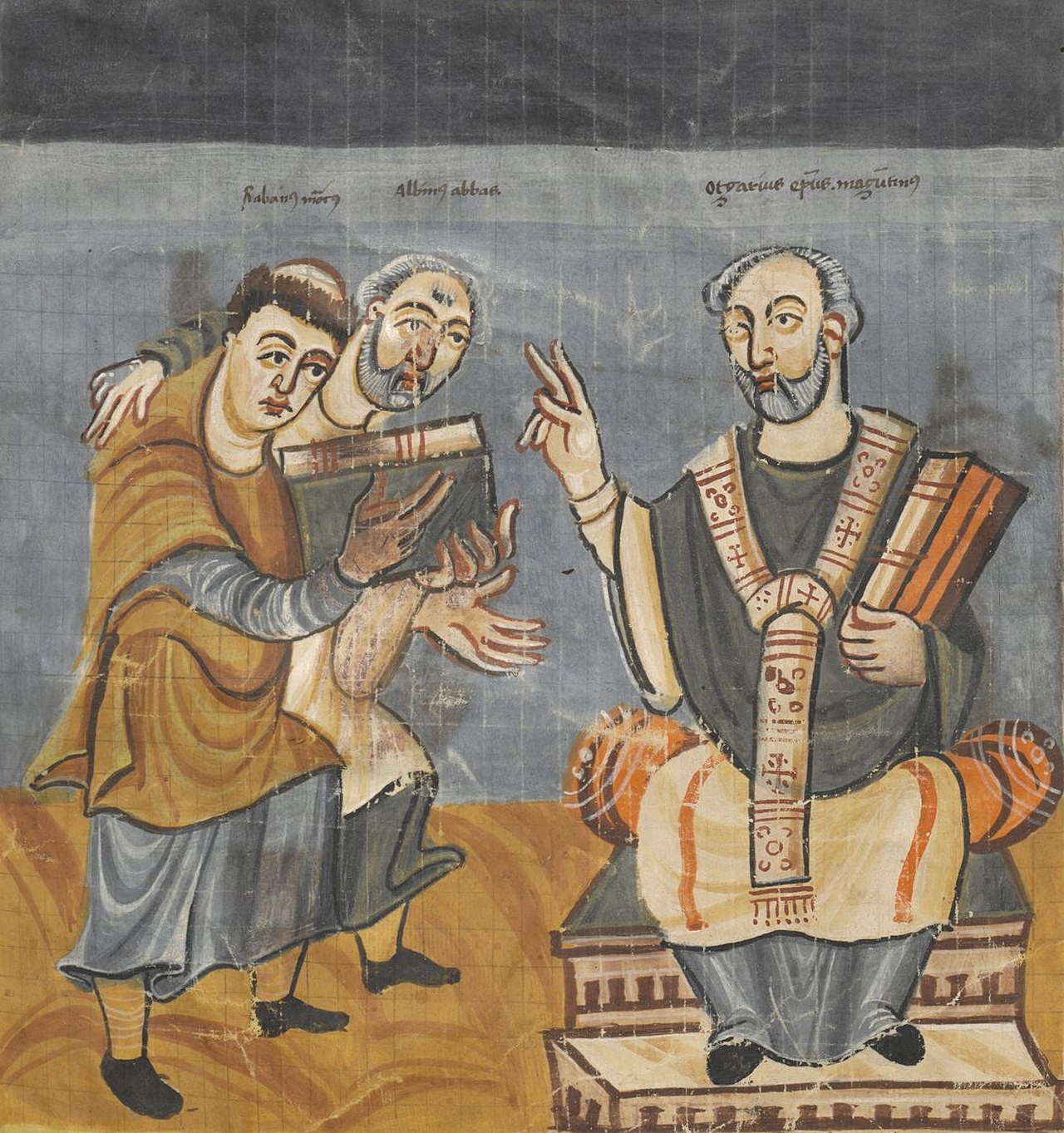

Истинным средоточием учёности и науки в эпоху Карла Великого стала придворная школа. Государь ещё в конце 8 века распорядился разыскать эрудитов и учёных по всей Европе и пригласить ко двору. Сперва в каролингскую резиденцию прибыли итальянцы — грамматик Пётр Пизанский, богословов Паулин Аквилейский, историк и поэт Павел Диакон. В 90-х годах 8 века их сменили британцы — ирландцы Дикуйл, Климент и Дунгал, англосакс Алкуин, который являлся главой архиепископской школы Йорка. Именно последний стал одним из ключевых персонажей в сфере образовательных реформ Карла Великого. Этот блестящий эрудит, тонкий знаток теологии и талантливый поэт. Буквально за несколько лет Алкуин сумел создать при дворе образцовую школу, через которую прошли сотни учеников, и даже представители королевской семьи. Его перу принадлежали учебники по грамматике, риторике, диалектике и орфографии, комментарии на разные книги Библии, богословские труды, литургическая литература, агиографические произведения.

В конце 8 века Алкуин создал неформальный учёный кружок при дворе, названный «Академией». Это была прямая отсылка к платоновской «Академии», которую мы видим в письме Алкуина к Карлу: «…многие подражают вашему славному стремлению и намерению создать во Франкии новые Афины, вернее, более замечательные, чем древние, ибо они, благодаря распространившемуся учению Господа [нашего] Христа, превосходят всю премудрость и опытность Академии. Древние Афины прославились, просвещенные лишь платоновским учением, воспитанные семью благородными искусствами; новые же Афины, вдобавок еще обогащенные седмиобразной полнотой Святого Духа, побеждают все великолепие светской премудрости».

«Академики» довольно сильно поменяли ситуацию в научном развитии каролингской державы. Лучшие умы Европы трудились над созданием своих важнейших произведений и проводили серьёзную педагогическую работу. Однако, к 20-х годам 9 века «Академия» перестала влиять на политическую конъюнктуру Каролингской державы.