ИСТОРИИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

О тайко Хидэёси написано множество трудов. Еще при жизни, будучи кампаку, он приказал записывать свои деяния в хронике «Тансёки». Записи обрываются в 1592 г. совпав с рождением наследника, повлекшим уничтожение семьи нового кампаку, племянника Хидэёси — Хидэцугу. Об этом vide infra. После смерти тайко, один из вассалов Ода и Тоётоми — Ота Гуити — написал романтизированные мемуары, «Тайко гунки"1, преданные забвению в период Эдо, и тем не менее, дошедшие до нашего времени2. К 1625 г. Одзэ Хоан создал «Тайкоки», в основу которых легли не только устные свидетельства, но и богатый эпистолярный материал самого Хидэёси, его указы и прочие документы. Еще до Мэйдзи исин Нобумицу Магонодзё (Рюан) написал «Синсё Тайкоки"3, изданные много позже, после реставрации.

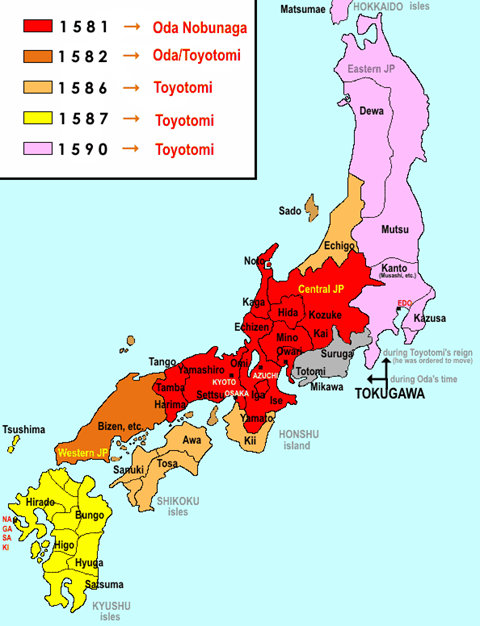

В контексте периода Момояма, когда говорят о трех «объединителях Японии»: Нобунага, Хидэёси, Иэясу, забывают, кто из них на самом деле достоин подобного определения. Проанализировав деятельность трех личностей в срезе времени, свете задач, которые они ставили и — главное — выполняли, становится ясно, кто проделал бóльшую часть работы, кто ставил — и добился — цели объединения Японии. Именно объединения всей страны под единой властью, а не максимального расширения своих владений в зависимости от ситуации (Ода Нобунага) или узурпации власти в уже едином и налаженном государственном организме (Токугава Иэясу). Это — Тоётоми Хидэёси.

«В ходе строительства новой Японии Тоётоми Хидэёси сыграл, несомненно, более значительную роль, чем рано сошедший с политической арены Ода Нобунага и даже Токугава Иэясу… Можно утверждать, что по существу, Хидэёси создал токугавскую Японию, а Иэясу получил ее уже в относительно готовом виде"10.

С этим трудно спорить: Нобунага «замесил пирог», поставив под свой контроль только провинции центральной Японии. Хидэёси же объединил всю страну. Несомненно, подобная централизация носила своеобразный характер, непохожий на централизацию, скажем, Франции, где все крупные феодалы устранялись из своих провинций и их место занимал король. Владения большинства покорившихся Хидэёси даймё были за ними сохранены. Для контроля над вассалами Хидэёси пришлось применить систему заложничества, практиковавшуюся на протяжении всего периода Эдо. Об этом vide infra. Что до Иэясу, то ему осталось лишь перехватить власть у Тоётоми, и сохранить все те институты власти, что были разработаны и введены Хидэёси. Дальнейшее укрепление власти сводилось к периодическим репрессиям. В первую очередь тодзама-дайме. Поводы могли быть самые пустячные, как в случае с Фукусима Масанори, начавшем ремонт замка Хиросима. Трудно представить, что Токугава заподозрил за Фукусима попытку отстроить замок, способный выдержать осаду армии, взявшей, незадолго до того, саму Осака. Просто нужен был повод для экспроприации одного из бывших вассалов Хидэёси, которым Токугава никогда не доверяли, и он нашелся.

Теперь вернемся к институтам власти Хидэёси, унаследованным сёгунатом Эдо. Действительно, многие признаки, которые считаются присущими Японии эпохи Эдо, так или иначе, восходят к Хидэёси. Своими указами он навсегда изменил социально-политическую и экономическую структуру японского общества, с незначительными изменениями функционировавшую до реставрации Мэйдзи 1868 года.

В первую очередь это касается дифференциации японского общества. До того грань между буси11 и крестьянством была довольно размытой.

Дзидзамураи — воины-крестьяне в мирное время возделывали личные наделы, а в случае войны призывались в армию местного даймё12 в качестве

асигару (легких ног) — пехотинцев. На службу они являлись с собственным оружием и снаряжением. К таковым относился и отец Хидэёси — Киносита

1. Схематическая карта объединения Японии Хидэёси, с унаследованных от Нобунага территорий (красный цвет), до полного контроля. Серый цвет — домен Иэясу, до того, как Хидэёси переселил его в Канто

Яэмон. В «Тайкоки» описана трогательная история, как маленький Хиёси просил катана покойного отца. Но как бы ни были сентиментальны воспоминания Хидэёси, он прекрасно понимал опасность вооруженного крестьянства. Наличие большого количества оружия на руках у населения, создавало благодатную почву для сепаратизма покоренных дайме, имевших возможность быстро набирать большие армии. Не говоря уже о том, что вооруженное крестьянство опасно для власти, особенно в случае усиления налогового гнета или других видов экономического давления на производящее сословие. В этом Хидэёси был схож с европейскими монархами XVI в. считавшими, по словам Микеле Суриано, что «существует… боязнь вооружить плебеев, которые, как только они получат в свои руки оружие, могут подняться против дворян и вельмож из зависимости и из желания отомстить за те притеснения, которые им приходится переносить"13.

Указом 1588 года, известным как «Катанагири-но рэй» (охота за мечами) кампаку лишил крестьянство оружия, а указом «Мицуи-но тэйрэй» провел границу между самураями и крестьянами. Теперь первым была заказана дорога в деревню, а вторым — в армию. До того лишь часть самураев состояла на жаловании у дайме и проживала в призамковых городах, не имея личных наделов. Теперь обработкой земли были заняты исключительно крестьяне, а все самураи были переведены на рисовый паек, измеряемый в коку14 и выдаваемый из клановой казны, куда он попадал в качестве налога с крестьян. В рисе же теперь измерялось и богатство дайме — урожае в коку, собираемого в их владениях.

Налог с крестьян (нэнгу) также теперь измеряемый в рисе, составил 2/3 кокудака (суммарного урожая)15. Проведенный Хидэёси земельный кадастр, получивший впоследствии название «Тайко-но кэнти» или «Бунроку-но кэнти"16 утвердился основой налоговой политики всего периода сегуната Токугава. В целях контроля над сбором налогов была проведена перепись населения, во все провинции назначены дзито, подчиненные высшему совету го-бугё, и ответственные за сбор нэнгу.

Здесь следует уточнить: locus standi, что был налажен сбор налога центральным правительством со всей территории Японии, неверен. Дайме по-прежнему собирали и распоряжались нэнгу в своих владениях. Но благодаря обмеру земель и регламентации сбора налогов, Хидэёси точно представлял размеры доходов всех крупных феодалов и, следовательно, имел представление об их военном потенциале. Для поддержания их в покорности кампаку оставался самым крупным землевладельцем. Личный домен Хидэёси был велик. По данным на 1596 год, из урожая в 18,5 млн. коку по всей стране, казна тайко получила 2,2 млн17, что при налоговой ставке в 2/3 дает цифру дохода его владений в 3,3 млн. коку. Это примерно 18% от доходов всей Японии.

Токугавский сегунат, полностью сохранивший эту систему, постепенно увеличил свою долю до 30%: 7,2 млн. коку из 25 млн. Усиливая при этом налоговый гнет. Ближайший советник Иэясу, Хонда Масанобу говорил, что «крестьянину надо оставлять столько зерна, чтобы он только не умер с голода"18. А официальные указы бакуфу рекомендовали крестьянину есть рис только во время страды, питаясь в остальное время менее калорийными злаками (см. приложения II. 3, 4).

Унаследовали Токугава и другие нововведения Хидэёси: правило иккодзё (один дайме — один замок), систему заложничества санкин-котай, метод усмирения даймё путем перемещения всего клана на другой конец страны. Этот метод особенно полюбился Иэясу, поскольку он познал его на собственном опыте. После кампании Одавара, где по приказу Хидэёси воевал со своим зятем, он был перемещен из родной Микавы в район Канто с центром в захолустном Эдо, который после захвата власти он сделает ставкой бакуфу. В эпоху Мэйдзи его переименуют в Токио. Туда переедет император и новое правительство. Так, невольно, Хидэёси выбрал будущую столицу Японии19.

Возвращаясь к санкин-котай, Токугава использовали его на протяжении всего периода власти. Что свидетельствует о неуверенности в устойчивости своей власти и неимении других рычагов воздействия на подчиненных даймё, особенно, тодзама. Равно как и невозможности найти что-то лучше предложенного Хидэёси сотни лет назад.

Сегуны Токугава слепо скопировали прочие реформы Хидэёси, не столь бесспорные, местами утрировав их и доведя до абсурда.

Еще в 1585 году Тоётоми Хидэёси разоружил монахов, памятуя, сколько крови они испортили его прежнему сеньору Ода Нобунага, который сжег гору Хиэй и разрушил Энрякудзи после десятилетней осады. Но, в отличие от последнего, он умело действовал не только кнутом, но и пряником. Подчинив буддийское духовенство силой оружия, он не забывал делать щедрые пожертвования, строить и восстанавливать храмы и монастыри. Он начал строительство гигантской статуи Будды, гвозди для которой — по официальной версии — были сделаны из переплавленных мечей, конфискованных в ходе «катанагири-но рэй».

Возвысив синто — традиционно восходящее к трону микадо, сакральная власть которого укрепляла вполне реальную светскую власть самого Хидэёси20 — он взялся за христианство. Изначально безобидная, новая религия быстро нашла последователей. Ода Нобунага относился к ней снисходительно: «Невелика важность — появление еще одной секты в стране, где их и так более тридцати"21. Но он недооценивал размах новой «секты»:

На 1581 г. по донесениям самих иезуитов (возможно слегка преувеличенных), на Кюсю обратилось в христианство 125 тыс. японцев. На острове возникло 200 христианских храмов (причем, многие из них были перестроены из буддийских и синтоистских святилищ). Обращением занимались 75 миссионеров (включая японцев)22.

Хидэёси, присоединив Кюсю, увидел неприглядную картину: работорговля, насильственное обращение, преследование последователей других культов, разрушение их святилищ. Остров Хирадо и Нагасаки превратились в «Рим Дальнего Востока», по сути, в португальскую колонию, как Гоа или Макао23. Иезуиты мечтали превратить Кюсю в «христианское королевство», вроде того, что просуществовало в Парагвае более 150 лет24. Более того, христианизация уже пересекла границы Кюсю, и распространялась по всей Японии. Ко всему добавилось соперничество португальских иезуитов и испанских францисканцев, поскольку испанцы к тому времени начали колонизацию Филиппин (основали Манилу в 1571 г.), удобно расположенных на пути в Японию, а Португалия стала вассалом Филиппа II. Дурная слава о захватнической политике этого короля достигла Японии.

Терпение Хидэёси лопнуло — 19 июня 1587 года он издает указ из пяти статей о запрете христианства, закрытии христианских храмов и школ, выдворении миссионеров из страны. Так как, указ под разными предлогами, не выполнялся, он продублировал его в 1597 году — уже жестче.

Тем не менее, удаление миссионеров не значило прерывание торговых связей — наоборот, Хидэёси всячески поощрял торговлю, не забыв поставить ее под свой контроль. Одной из причин Корейской войны была как раз попытка заставить Китай разрешить торговлю с Японией. К тому моменту все связи между странами были заморожены под предлогом ущерба, несомого Китаем от японских пиратов (вако). Чтобы растопить лед в отношениях с Китаем, Хидэёси издал в 1588 г. указ о запрете пиратства. Этим же законом внешняя торговля была поставлена под контроль центральной власти: плавания за пределы страны разрешались только кораблям, имевшим правительственную лицензию — «красную печать» (сюимбунэ).

До того (в частности, в эпоху сегуната Асикага) торговля осуществлялась оригинальным способом — японское посольство везло в Китай «дань», где получала за нее оплату (медные деньги, серебро, фарфор, шелк). В 1539 году Япония вывезла 179 тонн медной руды и около 25 тысяч катана (японских мечей, очень ценимых в Китае)25. Резонно предположить, торговля с Китаем в новых условиях централизации и экономического подъема второй половины XVI в. могла принести немало выгоды казне кампаку. Также несомненную пользу Хидэёси извлекал и из торговли с «южными варварами» в лице португальцев и испанцев, и не собирался перекрывать эту линию поступления доходов. Всего же, к концу правления Хидэёси, Япония имела внешние сношения более чем с пятнадцатью странами. Японские корабли заходили в порты Филиппин, Индокитая, Малайи, Индонезии. Там впервые появились японские кварталы.

Обратную картину мы видим при сёгунах Токугава, которые с водой выплеснули ребенка, не только окончательно запретив христианство, но и полностью закрыв Японию для внешнего мира (сакоку — страна на поводке). С 1616 г. внешняя торговля была ограничена Хирадо и Нагасаки, в 1621 г. японцам запретили покидать страну, в 1624 г. были изгнаны все иностранцы кроме голландских, сиамских и китайских купцов. Но и им были доступны лишь два вышеозначенных порта. В 1633 г. и 1636 г. вышли указы, отменившие «красную печать». Большие корабли были сожжены, строящиеся суда ограничены тоннажем с таким расчетом, что годились только для каботажных плаваний. Третий сёгун Токугава — Иэмицу — принялся самозабвенно истреблять оставшихся японцев-христиан. Апогеем этой охоты стало Симабарское восстание 1638 г. в подавлении которого сёгунату помогли корабли голландцев, благодарных за предоставленную монополию26.

Резюмируя, последователи Хидэёси из дома Токугава проявили меньше мысли в плане здравой оценки политической и экономической ситуации. Если в его эпоху все предпринятые преобразования (несмотря на не бесспорные методы, коими они осуществлялись) были уместны и шли, в большинстве своем, на пользу новообразованному централизованному государству, то позже (спустя столетия) они стали анахронизмом, причиной экономической стагнации и тормозом в социальном развитии общества.

Проиллюстрируем и этот тезис на конкретных примерах.

Ab initio о выделении военного сословия в замкнутую касту. В эпоху Нара в Японии была принята рекрутская система китайского образца. Так, указом 689 года, принятым императрицей Дзито, каждый четвертый мужчина в провинции зачислялся в армию. Запись в «Нихон сёки» по этому поводу: «Этой зимой следует составить подворные списки. … В каждой провинции надлежит разделить [мужчин] на четыре части, одну из них объявить войском и проводить с ними военные упражнения"27.

В 792 году, с исчезновением угрозы вторжения войск империи Тан, император Камму, правление которого ознаменовало начало куртуазной эры Хэйан, упразднил рекрутский набор, введя систему кондэй — армия стала формироваться из сыновей знати, на постоянной основе. Тем самым было положено начало процессу формирования военного сословия — букэ.

На тот момент у Японии не было врагов, кроме эмиси (айну) на севере Хонсю, и надобности в большой армии не возникало. Хватало нескольких тысяч самураев. Но со временем, в процессе обособления провинций и начала бесконечных войн за передел сфер влияния, самурайский класс небывало раздулся за счет притока представителей других сословий, влекомых жаждой славы и почестей. К таковым можно отнести и самого Хидэёси. Объединив страну, он оказался в ситуации Камму, осложненной наличием огромной армии буси. Именно прекращение роста военного сословия в первую очередь добивались указы Хидэёси о запрете оружия, о замораживания классов. Он не мог просто распустить огромные армии, учитывая, что кроме прочего, еще сохранялись большие силы в подчинении сепаратистки настроенных даймё, в лице в первую очередь, Иэясу и его союзников. Хидэёси предпочитал не уничтожать, а покорять противников, зачастую оставляя за ними огромные владения, как в случае с Токугава, Мори, Датэ, Тёсокабэ, Симадзу…

Токугава же, захватив власть и не отличаясь великодушием предшественника, уничтожил всех соперников, присвоил их земли и оставил тысячи буси ронинами. Насколько велик был размах этого процесса, говорит тот факт, что в обороне Осаки в 1614—1615 годах, на стороне Тоётоми Хидэёри (сына Хидэёси) сражалось до ста тысяч ронинов. А последнее их крупное выступление относится к 1652 году (так называемый мятеж ронинов, «приуроченный» к вступлению во власть сегуна Иэмицу).

Сохранившие «рабочие места» самураи из домов Токугава и его союзников, превратились, по сути, в паразитическое сословие. Со временем, они стали выполнять хозяйственные, административные и даже полицейские функции. Система, созданная Хидэёси совсем с другими целями и в другой ситуации, продолжала существовать, становясь анахронизмом и тормозом в развитии страны.

То же самое можно сказать и об аграрных реформах тайко. Они по большому счету ввели в Японии крепостничество в его совершенном виде. В то время как в развитых странах Запада, таких как Франция, Голландия, оно уже было изжито.

Здесь следует напомнить историю аграрных отношений в Японии предыдущих периодов. С VII в. в Японии28 вся пахотная земля являлась собственностью императора, и крестьяне держали свои мансы непосредственно от него. Они уже тогда не являлись полностью свободными, и кроме налогового бремени несли ряд повинностей, в том числе упоминаемую выше военную, а также трудовою. Их использовали в строительстве дорог, мостов etc (до 60 дней в год). В этом их положение напоминало положение крестьян древних Египта или Китая. Последнее сходство неудивительно, поскольку китайские политические и социальные идеи охотно воспринимались в Японии. Также и родоплеменная знать превратилась в чиновную аристократию, подобную китайской, с делением на ранги. Тройной гнет государства был настолько силен29, что земледельцы, подобно европейским каролингским крестьянам, коммендировали себя «под защиту» монастырям и знати. Процесс коммендаций имел отличия от европейского, в силу разницы типов землевладения. В каролингских королевствах это были аллоды и, следовательно, крестьяне переходили в кабалу со своими мансами (хотя был и второй тип коммендаций: крестьянину выдавался надел из земель сеньора). В Японии государственные наделы они не могли передавать по закону. Поэтому сначала избавлялись от личной зависимости от государства, покидая наделы и распахивая целину, а потом уже попадали под «покровительство» нарождающихся феодалов. Последние тем или иным способом завладевали и государственными наделами. Надельная система уступала место вотчинной системе фьефов (сёэн)30. Пройдя «арендную» стадию, окончательно установилась система феодального держания крестьянами земли. Некоторые крестьяне находились на положении личного серважа31, но большинство были лично свободны, находясь лишь в разных формах поземельной зависимости. Указы Хидэеси прикрепили крестьян к земле полностью, запретив им покидать наделы.

На момент реформ Хидэёси, это казалось меньшим злом в сравнении с бесконечными войнами (ведь далеко не все крестьяне охотно шли воевать) и разорением, постоянно висящим над крестьянскими головами. Ни одной хроники того времени, ни одной реляции с полей сражений не обходилось без отчета о сожжении какой-либо деревни или разорении целого уезда.

В объединенной стране угроза подобного стала маловероятной. Следовательно, и оружие крестьянам, по мнению кампаку, теперь стало ни к чему. Сам Хидэёси в одном из посланий писал о «мире на пятьдесят лет"32, рассматривая свою эпоху как переходную к новой Японии. В то время как Токугава растянули его в пять раз дольше, затормозив развитие экономики на столетия. «Более чем 250-летнее правление военной диктатуры Токугава превратило Японию в настоящий заповедник феодализма, где с необыкновенным рвением оберегались и культивировались наиболее отсталые формы средневековья"33. Особенно ярко это проявлялось на примере крестьян, которые, по сути, были лишены почти всех прав.

Нельзя сказать, что все сегуны Токугава были глупы и недальновидны, но административного таланта Хидэёси им не хватало. Даже Иэясу и Хидэтаде, не говоря уже о таких «выдающихся» личностях, как «собачий сегун» Иэцуна. Все дело в природе третьего сегуната. Он был создан путем узурпации власти, и весь период существования его основной задачей являлось удержание этой власти любой ценой. Все его действия, реформы и законы были призваны служить клану Токугава, а не стране в целом, которая рассматривалась как придаток к личному домену сегуна. Дом Токугава паразитировал на Японии все время своего существования.

По иронии судьбы, страна, созданная Хидэёси, мечтавшим о великой Японской империи, распространявшей влияние на Китай и Индию, попала в руки деспотичного уездного владетеля Иэясу, мыслящего категориями междоусобных войн и ставящего личную месть и мелкие интересы выше государственных. Даже спустя сто лет, продолжались конфискации по самым нелепым поводам. Самая известная связана с Асано из Ако.

Почему такая разница в подходах? Возможно, здесь дело не только в широте взглядов Хидэёси. Как ни странно, во благо пошло его простое происхождение, не обремененное клановыми интересами столетней выдержки. Свой клан он создавал по ходу дела, из немногочисленных родственников и боевых соратников, отдавая в первую очередь дань не происхождению, а личным качествам.

Возвращаясь к периоду Эдо — его можно смело назвать эпохой застоя (самого большого в истории не только Японии) — несколько цифр. В эпоху Хидэёси население Японии составляло 16,6 млн. человек. На момент падения Токугава — 26 млн. За два с половиной века увеличилось всего лишь в полтора раза. Собственно рост прекратился еще в XVIII веке. Урожай, собираемый при Хидэёси — 18,5 млн. коку. 120 лет спустя — 25 млн34. Причем население уже достигло вышеозначенного порога. Иными словами, производительность на душу населения и уровень жизни стали ниже, чем в «послевоенные» годы правления Хидэёси. «Короче говоря, реставрация Мэйдзи должна была начать с того, чем кончил Хидэёси"35. И положение постоянно ухудшалось. Английский посол Р. Алкок в1863 году писал: «чрезвычайно высокое плодородие земли и крайняя нищета людей, живущих на ней, являют собой страшный контраст"36.

_________________

1 Современное исследование: Мацуёси Садао. Тайко гунки. Токио, 1965.

2 На их основе, в конце позапрошлого века, был написал первый труд о Хидэёси не на японском языке — Dening W. The Life Of Toyotomi Hideyoshi.

3 Не путать с одноименным историческим романом Ёсикавы Эйдзи, изданном в 1941−45 гг. (на английском издавался под названием Taiko, на русский переведен как «Честь самурая»). Ceteris paribus, Ёсикава, несомненно, «сверялся» с трудами Одзэ и Рюана.

…

11 Букв. воины; в отличие от термина «самурай», который можно дословно перевести как «служивый человек» — от старояпонского глагола «сабурау», что значило «служить господину». В VII-VIII вв. «самурай» использовался для обозначения слуги, и лишь с X-XI вв. стал применим к буси, имевшим вассалов. Последние назывались цувамоно. В Камакура самураями называли прямых вассалов сёгуна. И лишь с началом бакуфу Эдо «буси» и «самурай» стали тождественными, и одинаково применялись ко всем представителям военно-феодального сословия.

12 Даймё — любой владетельный феодал имевший поместье (изначально — сёэн) и вассалов. Как правило, являлись обособившимися наместниками сёэн. Те (со времен Нара) дифференцировались в зависимости от величины подвластных территорий: кокусю — управлявшие целыми провинциями, рёсю — несколькими округами (изначально такое звание носил чиновник, исполнявший полицейские функции в провинции), дзёсю — одним округом (гун, кори) с замком (крепостью) в центре. Подробнее смотрите: Иофан Н. Культура древней Японии. М. 1974, с. 101. К периоду Сэнгоку «традиционные» даймё большей частью были вытеснены «провинциалами» из выдвинувшихся буси. Как например, ронин Исэ Синкуро (Соун) «возродивший» дом Ходзё — древний род сиккэнов Камакура, и не имевший с ними никакого родства. Поэтому позже его дом прозвали Го-Ходзё (поздний Ходзё), во избежание путаницы с древним родом «настоящих» Ходзё. К «провинциалам» относился и род Мацудайра (Токугава). Об этом vide infra.

13 Цит. по: Сказкин С. Итальянские войны // Из истории социально-политической и духовной жизни в средние века. М. 1981, с. 153−154.

14 Мера объема = 180 литрам. Коку риса — примерно 150 кг.

15 По мнению большинства японских историков это была мера от минимально возможного урожая, и на самом деле (ввиду того, что урожай собирался больший) доля налога составляла менее 50%. Для сравнения: уже после реставрации Мэйдзи доля крестьянина-арендатора составляла 32% урожая. 68% он отдавал в счет аренды и налогов. См: Норман. Г. Становление современной Японии. М. 1952, с. 110.

16 См.: Искендеров А. Тоётоми… с. 223−224.

17 Ibid. с. 228. Туманность формулировок авторов не позволяет точно установить, был ли это чистый доход кампаку, или цифра 2,2 млн. коку означает валовой сбор в его владениях, как при указании доходов всех прочих дайме периода, из которых князю шли две трети.

18 История Японии. под ред. Жукова А. М. 1998, Т. 1, с. 413.

19 В каком-то роде, Хидэёси предугадал и флаг современной Японии «хи-но Мару». Сохранились доспехи Хидэёси, с золотым диском на панцире. Любопытно, что на поножах и поручнях тех доспехов, кроме павлонии — мона Тоётоми — изображены моны Токугава и других крупных даймё Японии. Это символизировало, с одной стороны их полное покорение Тоётоми, а с другой напоминало о том, что Хидэёси — правитель объединенной Японии, и является главой всех кланов.

20 Следует отметить, что союз императора и кампаку был взаимовыгодным. Хидэёси вернул былой блеск императорскому двору, прозябавшего до того в такой бедности, что не было даже средств на коронацию императора Огимати (1557 — 1586). Впрочем, не следует буквально понимать слово «бедность» применительно к данному моменту. Некоторые современные популяризаторы заметно утрируют ситуацию, доводя ее до абсурда. Например, С. Тернбулл в своей «Военной истории самураев» пишет об императоре, жившем в лачуге, на пороге которой дети лепили пирожки из грязи. Однако не уточняет, были ли эти дети детьми императора, и ели ли они эти пирожки сами, или лепили их для государя. Источник, разумеется, автором не приведен.

21 Цит. по: История Японии. Т.1, с. 342.

22 См.: Попов К. Япония. М. 1964, с. 111.

23 Ibid. с. 112−113.

24 Ibidem.

25 См.: Искендеров А. Тоётоми… с. 45

26 Следует отметить — весьма ограниченную. Лишь нескольким голландским кораблям в год разрешалось приходить в Нагасаки.

27 Нихон сёки. Спб, 1997. Т. 2, с. 276.

28 В результате реформ Тайка.

29 Подробнее о крестьянских повинностях периода смотрите: Пасков С. Япония в раннее Средневековье VII-XII вв. М. 2011. с. 56−59.

30 Ibid. с. 75−77.

31 Ibid. c. 78.

32 Berry M. Hideyoshi. Cambridge, 1982, p. 75.

33 См.: Искендеров А. Тоётоми… с. 68.

34 Ibid. с. 228.

35 Норман Г. op. cit. с. 121.

36 Цит. по: Хани Горо. История японского народа. М. 1957, с. 80.

С именем Хидэёси, в массовом сознании, связаны замок Химэдзи (Белая цапля) в Осаке и керамика "раку" (кто был в прошлом году на выставке "раку" в Эрмитаже или в ГМИИ ?) Во всех исторических фильмах можно увидеть этот замок. Ну а керамикой вообще всё просто - Сэн но Риккю и Китидзаэмон создали новое направление в керамике, а правитель Японии придумал для него название.

Это замечательно, что вы не хамите, и гуглите разного рода информацию для прочих ммм пользователей данного заведения. Им будет страшно познавательно. Ну а для меня, как вы должны были понять, это страшно трудная для восприятия информация. Тем не менее. сделаю пару поправок: Сэн-но Рикю - мастер чайной церемонии, а не керамики. Химэдзи не в Осака (в Осака - Осака), и Белая цапля - не перевод, как в тухлопедии значится. Кличка для туристов. Дословно можно обозвать как Замок Принцессы. Про Химэдзи читаем здесь: http://www.pierre-legrand.net/kampaku с. 57. Про Рикю с. 61. Про Осака в Осака - с. 58-65 и 88-90. Успешного чтения. Если что непонятно - спрашивайте.