Одно из самых муторно-приобретаемых, базовых знаний по истории — это знание ключевых дат: кто когда стал королем, кто кому когда объявил какую войну, когда образовалось то или иное государство или было сделано такое-то научное открытие. Но за бесстрастными цифровыми кодами порой скрывается едва уловимый, но глобально важный период. То самое странное и загадочное и такое притягательное время, когда происходил переход от одной эры к другой. Самый близкий нам с вами пример — это распад Советского Союза и последовавшие за ним «лихие девяностые». То волшебное время, когда космонавт Сергей Крикалев стартовал 18 мая 1991 года из СССР, а 25 марта 1992 года приземлился уже в РФ. Технически в Казахстане, разумеется, но суть ясна.

Одной из таких потрясающих дат, а вместе с ней и эпохой, смею назвать 312 год нашей эры. Если сухо и кратко — это год, когда Константин еще не император, не Великий и даже не святой, сразится у Мильвийского моста со своим политическим оппонентом, Максенцием, за право единоличного правления западной частью Римской империи.

А теперь страстно и подробно о том, что же такого интересного могло произойти во время очередной битвы одного римского полководца с другим.

Первое, что бросается в глаза, — это формулировка «западная часть Римской империи». Не Западная Римская империя, а именно западная часть. Здесь речь еще не о том печальном времени, когда рухнул единый организм Римской империи. Традиционно годом краха называют 476-й. А об авантюре императора Диоклетиана (244−311 гг. н. э.). Он предположил, что страной эффективнее будет управлять, если поделить ее с товарищем. Так, сначала появился правитель, август, запада и правитель востока. Но этого Диоклетиану показалось мало, и в помощь августам он выдал правителей попроще — цезарей. Получившаяся система стала называться тетрархией, и по прошествии пары десятков лет она потерпела сокрушительное поражение. Наши действующие лица: Константин и Максенций — были лишь двумя из целой толпы претендентов на правящие должности после того, как Диоклетиан отошел от дел на свою дачу в Сплите. Больше известную как «ну тот замок, где «Игру престолов» снимали».

Следующий интересный момент — это место, а именно Мильвийский мост. Логически и с помощью ассоциаций мы можем догадаться, что раз речь о западной части империи, то мы географически находимся где-то в районе Рима. Так оно и есть. Но почему тогда называется не «битва у римских врат», а именно «у Мильвийского моста»? Максенций, как и положено добропорядочному обороняющемуся, должен был сидеть внутри Вечного города и терпеть осаду. И здесь не было никакой интриги: стены были крепкие, войск было больше, чем у соперника, продовольствие позволяло держаться сколь угодно долго. Но Максенций раскинет на костяшках свою судьбу, сложит в столбик пару дат из подходящих пророчеств и выведет, что день грядущий готовит великую победу истинному защитнику Рима. Что именно он и есть этот защитник, Максенций не сомневался, и выступил из города воевать с Константином на пересеченной местности. Максенций будет разгромлен и утонет в том самом Тибре, над которым и был прокинут мост. А Константин победоносно вступит в Рим августом запада.

Буквально через полгода Константин убедит своего коллегу с востока, Лициния, издать Миланский эдикт, который подарит христианам совободу исповедания их веры.

«Откуда вдруг взялись христиане?» — спросит внимательный читатель.

Дело в том, что вопреки представлению современного человека, христианство далеко не всегда было мировой религией. Более того, можно сказать, что первые 300 лет — самые тяжелые в жизни любого христианина.

О религии римлян мы еще со школьных стульчиков знаем, что там те же греческие боги, только в профиль и с другими именами. Такое немного упрощенное представление прекрасно описывает происходившее. Римское общество было максимально, если позволите, толерантным в религиозном плане. Оно впитывало и перемалывало внутри себя все культы, которые только встречались на его пути. У каждого поселения были свои ритуалы и верования. Если же римский человек предпринимал путешествие из, скажем, Рима куда-нибудь в Египет, по прибытии он незамедлительно бежал ставить свечку Амону-Ра, чтобы тот его защищал на незнакомой земле и даровал всяческую удачу. Вероятно, это было одной из причин, почему римлянам так никогда и не удалось договориться с одной-единственной своей провинцией — Иудеей. Ладно что эти упрямые люди почему-то в упор не принимали чужих богов. Но уж совсем не здорово, что понравиться их Яхве можно было только в буквальном смысле от себя кусок плоти отрезав, а тогда проще уже и домой-то не возвращаться. На Марсовом поле в Риме и вовсе стоял храм Исиды и Сераписа. Исиды — одной из самых почитаемых египетских богинь. И Сераписа — синтетического бога, по самой распространенной версии плода воображения Птолемеев, то есть эллинов, которые пришли править Египтом после завоеваний Александра Македонского. В Риме! На поле имени их бога войны — Марса! Но никого не смущало, все радовались и отправляли этот своеобразный синкретический культ. Главное во всем этом многообразии было не нарушать общественный порядок и славить императора как одного из богов.

Но в какой-то момент что-то неуловимо изменилось. Откуда-то вдруг начали появляться странные люди, их было немного, но говорили они такие чудные вещи, что не оставались незамеченными. Сперва их предпочитали игнорировать. Попозже, когда разница в их поведении и поведении всех остальных граждан стала все более заметной, с ними решили обращаться как с возмутителями общественного порядка. Что значит «нельзя приносить символические жертвы во славу императора»? Это то есть как «публичные гуляния под запретом»? Зачем собираются в одном доме по ночам мужчины и женщины да еще в атмосфере тайны и только после специального приглашения? Настолько непонятными были эти последователи Иисуса, что даже такой неглупый человек как Плиний Младший обращался в письмах за советом, как судить группу христиан. Подчеркну, что их судили не за самый тот факт, что они были христианами, их судили за нарушения общественного порядка. Просто нарушали они его в силу того, что исповедовали эту религию.

Точка кипения была достигнута в 303 году во времена уже знакомого нам Диоклетиана. То ли он тоже что-то там на костяшках раскинул, то ли ему христианин на ногу больно наступил, но именно он дал ход великому гонению на христиан. К слову, как бы цинично ни звучало, но с помощью Диоклетиана молодая религия обзавелась целой плеядой первоклассных святых-мучеников.

И вот, 312 год. Константин прекрасно понимает свое положение: войско уступает врагу в численности, надежды на удачную осаду Рима почти нет, Константину как нельзя больше нужно чудо. И ведь чудо случается! Об этом пишут авторитетные ученые мужи: Лактанций (ок. 250−325 гг. н. э.) и Евсевий (ок. 260−339 гг. н. э.). Причем Евсевий пишет, что ему эту историю рассказал сам Константин и только после долгих лет верной его, Евсевия, службы любимому императору.

Биограф говорит, что Константин где-то совершал марш-бросок со своей армией, когда внезапно он и все доблестные солдаты, увидели в небе крест, сотканный из света, прямо на диске солнца. Все это божественное великолепие дополнялось для надежности надписью: «Сим победиши!» А ночью сам Иисус Христос явился Константину, опять продемонстрировал символ и велел сделать с ним боевое знамя. Приказание Константин выполнил, а что было дальше мы уже знаем: безоговорочная победа. Победа Константина над Максенцием, победа христианского бога над языческим.

Казалось бы, на тот момент христианство — опальная донельзя религия, ее последователей режут налево-направо. Казалось бы, будучи воспитанным в атмосфере бесконечного количества религий и их хитросплетений, зачем отдавать предпочтение одной? Да еще и такой суровой. Казалось бы, императорская власть не существует же в вакууме, правителю нужна поддержка и элит, и армии. Но правящая элита — сплошь одни язычники. А с армией вообще непонятно, что делать. Ведь с одной стороны, убивать других людей в христианстве — смертный грех, а с другой, это же армия. И как быть? Но несмотря на все это Константин не просто издаст Миланский эдикт. Хоть у нас и нет достоверных свидетельств его крещения, но Константин станет первым в истории христианским императором. Никейский собор — это именно инициатива Константина. Храм Гроба Господня — это опять Константин. Даже тот самый крест нашла матушка Константина — Святая Елена.

К моменту прихода Константина к власти, количество христиан вряд ли превышало 10% населения империи. К 337 году (год смерти Константина) уже около 50% граждан приняли христианство. К 395 году, когда умер император Феодосий, христианство стало официальной религией Римской империи, и количество христиан возросло до почти 90% населения. Это ли не оглушительный успех, который ничто не предвещало?

Поразительно же, дух захватывает от одной этой мысли! Весь наш западный мир высится на обломках великой Римской империи. Мы продолжаем жить в христианском мире, со всех сторон на нас смотрят золоченные маковки церквух, и, сами того не замечая, мы пользуемся благами и пороками этой религии. Потому что почти две тысячи лет назад один-единственный человек глянул в небо и увидел там радугу!

Так что же это получается? Иисус совершил свое главное чудо не на заре нашей эры, а целых триста лет спустя? Может и так. Но люди, сведущие в природных явлениях, расскажут, что скорее всего Константин если и видел что-то такое в небесах, то это был оптический эффект — гало. Не смею упрекать будущего императора в излишней впечатлительности, да и миллионы фотографий с радугой в инстаграме cвидетельствуют о непреходящей любви человека к прелестям природы.

Люди, сведущие в гуманитарных науках, будут искать и находить в тогдашнем римском социуме готовность воспринять новое учение. Неужто скачок от гонений к официальному признанию был закономерным?

Римская империя была воистину огромна, она могла себе позволить считать Средиземное море своим маленьким уютным озером. В каждый момент времени император мог быть уверен, отправляя посольства в отдаленные участки страны, что его посыльные встретят там тот же язык, те же правила поведения, таких же воспитанных, как и они сами, людей. Будь то Лондиниум или Иерусалим. И это работало в обратную сторону: правящий класс провинции был уверен, что, преодолев разумное количество дорожных трудностей, их курьер достигнет императорского двора, где будет принят и услышан. А торговля и вовсе стирала все границы: есть свидетельства об одном фригийском купце, который за свою жизнь побывал в Риме 72 раза! Мне по-хорошему завидно. В 333 году паломник из Бордо блаполучно добрался до Святой земли и обратно. Блаженный Августин (354−430 гг. н. э.) родился в Тагасте (Алжир), учился в Карфагене (Тунис), уехал в Рим, потом в Милан, а епископом стал в Гиппоне (опять Алжир). Все эти примеры к тому, что путешествия не только были возможны, но часты и успешны, существовал целый пласт постоянно перемещавшегося населения.

Но несмотря на кажущееся внешнее благополучие, империю пожирали различного рода кризисы. И политические, и экономические, и вечная война на границах, то с Персией, то с варварами. И потихоньку, перед лицом всего этого буйного разнообразия народов, языков, культов, обычаев, в вечной борьбе против болезней, тягот долгого и местами опасного пути, в военном лагере и в поле, которое надо пахать и пахать, люди стали потихоньку приходить в уныние. Они оказывались одиноки и разобщены под натиском сурового и безличного мира. И на этом фоне сбитая, замкнутая община христиан казалась очень достойной альтернативой. Христианство, в отличие от всех остальных культов и практик, предлагало не абстрактную и волшебную загробную жизнь. Оно давало четкие инструкции, как жить здесь и сейчас. Христианская община предоставляла конкретную осязаемую помощь тем, кто оказался в беде: вдовам, сиротам и нищим. Человек наконец-то получал возможность принадлежать к чему-то большему, чем он сам, но приэтом понятному и близкому. Когда массовые гуляния превратились из заботы о духовном состоянии населения в способ правящей элиты похвастать своим богатством, христианская месса в домовой церкви (по случаю переобородуванной комнате в жилище одного из последователей) оказалась тем самым теплым очагом, вокруг которого собирались теперь уже, считай, родные люди.

Может, здесь и крылись истоки жестокости Диоклетиана? Он ощущал, что новое и по-своему притягательное христианство заполняло зияющую пустоту в душах людей. И потихоньку вытесняло привычные и устоявшиеся основы римской жизни. В таком свете его реакция более чем понятна и объяснима.

В то же время, пусть мы и говорим о Константине как о христианском императоре. Но он все-таки был плоть от плоти римлянином. Может, он просто углядел в христианском боге самое сильное на тот момент божество, которое ему покровительствовало. Никейский собор, как и вся борьба Константина с ересью, были лишь убежденностью, что бог отберет у него власть, если он не будет следить за тем, чтобы этого бога правильно почитали. Константин не стремился здесь и сейчас искоренить язычество и насадить новую правильную религию: в обороте продолжали ходить монеты с языческими символами, христианство не он официальной религией объявил, да и праведником его назвать ни с какой натяжкой не получится (а что делать, работа у него была такая, не душеспасительная).

Чудом ли была та радуга, закономерной ли была христианизация Рима? Стоит ли искать всему научное объяснение, или можно хотя бы толику происходящего оставлять во власти мистического? Да кто ж это знает? Я только знаю, что 1706 лет назад, примерно в такое же осеннее-угрюмое время, которое мы можем с вами наблюдать сейчас за окном, люди не имели ни малейшего понятия, что на одного из них как-то по-особенному светит солнышко. Они шли по своим делам, решали свои проблемы, заботились о своем благополучии. Пока весь им знакомый мир неуловимо и неотвратимо превращался во что-то совершенно неузнаваемое.

Давайте, что ли, чаще глядеть в небо? Мало ли что показывают?

***

Картинки в порядке появления:

- «Сражение Константина с Максенцием у Мильвийского моста». Питер Ластман. 1613 г. Бременская картинная галерея.

- «Тетрархи». IV век. Сан-Марко, Венеция.

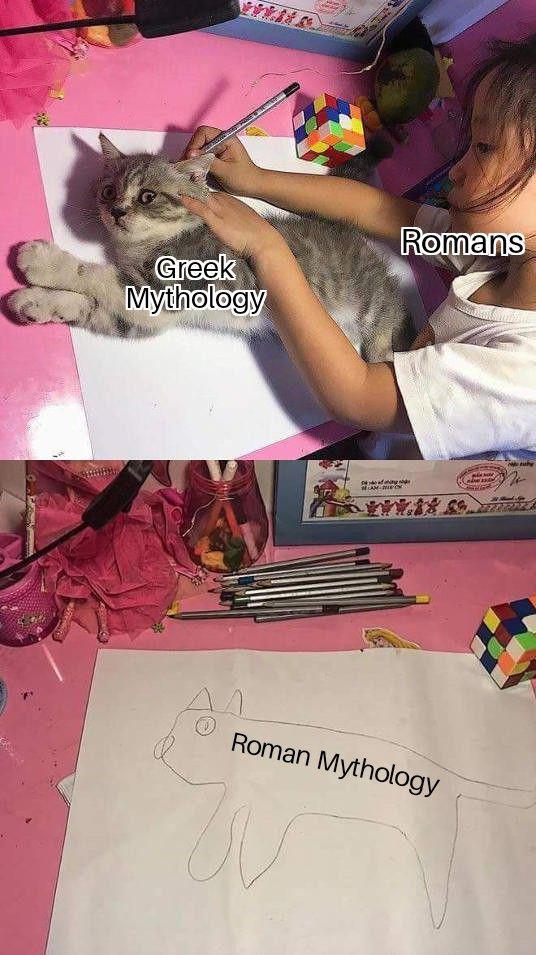

- Мемасик, просто мемасик. Мне на реддите попался.

- «Константину является символ Христа». Рубенс. 1622 г. Художественный музей Филадельфии.

- Гало.

- Домовая церковь в Дюра-Европосе. Рекомендую сайт Йеля на эту тему.

«Чудом ли была та радуга, закономерной ли была христианизация Рима? Стоит ли искать всему научное объяснение, или можно хотя бы толику происходящего оставлять во власти мистического? Да кто ж это знает? « Я только знаю, что: «Сегодня в большинстве стран мира, включая Россию, воскресенье является официальным выходным днём. Впервые воскресенье было объявлено выходным днем 7 марта 321 года. Именно в этот день римский император Константин Великий, восемью годами ранее впервые разрешивший свободное исповедание христианства, провозгласил воскресенье днем отдыха. Ни одно распоряжение властей в истории не соблюдалось с таким удовольствием, как эдикт Константина. На этот день рынки должны были закрываться, а государственные учреждения – прекращать всякую деятельность за исключением операций по освобождению рабов. Никаких ограничений на земледельческие труды, в которых принимало участие подавляющее большинство населения, не налагалось. До эдикта Константина граждане Римской империи отмечали в этот день – «день Солнца». Отголосок этой традиции сохранился в современном названии воскресенья в ряде европейских языков. Константин несколько изменил традицию. А причиной тому послужил сон: накануне важнейшей битвы ему приснился крест на солнце и надпись, которая обещала победу с этим знаком. Сон оказался вещим, Константин действительно одержал победу. Потому-то император запретил физический труд в воскресенье и посвятил его Господу.

С тех пор в христианских странах воскресный день считается праздником — днём, когда верующие обычно посещают церковь. В некоторых странах, в которых официальной религией является Ислам, а также в Израиле, воскресенье является обычным рабочим днём. Источник: © Calend.ru

"С какой-то точки зрения мы все пропагандисты, каждый пытается доказать и навязать что-то свое. на то нам и дано критическое мышление, чтобы выделять существенное из потока …

«по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всём Христос».

Эта строка должна весьма привлекать любого императора, стремящегося к консолидации и единообразию империи просто ради эффективности управления (новая общность - советский человек).Распространение римского гражданства на всех провинциалов нивелировало само понятие "гражданин". Нужно было объединить подданных на новой идеологической основе, с чем язычество справиться не могло (Юлиан Отступник тому свидетель).Один Бог, один Император, одна Империя.Созывайте Вселенские соборы и приводите все к общему знаменателю....

Эта строка должна весьма привлекать любого императора, стремящегося к консолидации и единообразию империи просто ради эффективности управления (новая общность - советский человек).

--------------------

абсолютно верно со светской точки зрения. Эффективней всего можно управлять однородным "стадом"- собака пастуха сгоняет овец в одну кучу и тогда только способна управлять процессом, иначе ее мозг не справится с контролем чисто физически.

с иной, религиозной точки зрения, есть некие глубинные моменты, которые лежат в плоскости вопросов мироздания.

Я надеюсь, что Дарвина большинство здесь ( в этой теме) всерьез никто не воспринимает...:)

"Один Бог, один Император, одна Империя."- Вы правы, только империя гораздо шире, чем Римская.

Падающий из облаков кит:

"Здравствуй земля"

Летящая за ним петунья:

"Ну вот, опять"

Многие уверены, если бы только мы знали, почему горшок с петуньей подумал именно так, мы бы лучше поняли природу мироздания!

Евсевий не ограничивался лозунгами, он как раз переписывал историю в соответствии с новой имперской идеологией. Дойдут руки, напишу о нём ругательное, он заслуживает.

Кроме того, Евгения, я не согласен с тем, что все мы пропагандисты. Я не пытаюсь навязать что-либо читателям, напротив, пытаюсь показать, что жизнь нельзя запихнуть ни в какую схему, она требует постоянного исследования. Если я определяю и отстаиваю свою точку зрения, это не значит, что я её навязываю. Да и в ваших текстах я не заметил желания что-нибудь мне навязать.