Вот так углубишься ненароком в недра давно забытых папок, да и найдешь что-нибудь интересное… Папка называлась «Художник Владимиров». И мы долго в нее не заглядывали — художник, не фотограф. А тут заглянули. И оказалось, что не только художник, но и фотограф.

Иван Владимиров (справа) делает зарисовки с группы пленных японских офицеров. 1900-е

Иван Алексеевич Владимиров известен, прежде всего, как художник-баталист и «летописец» революционных лет Петрограда. В 1946 удостоен звания Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Родился 29 декабря 1869 в Вильно. Его мать тоже была художницей, причем известной акварелисткой.

Художественное образование Владимиров получил в Виленской рисовальной школе И. П.Трутнева. В 1891—1893 учился в Петербургской Академии художеств, ученик Б. П.Виллевальде, А. Д.Кившенко, Ф. А.Рубо.

Им созданы циклы картин, посвященных Кавказской войне, Балканским войнам, Русско-японской и Первой мировой — на основе впечатлений, полученных во время работы художественным корреспондентом.

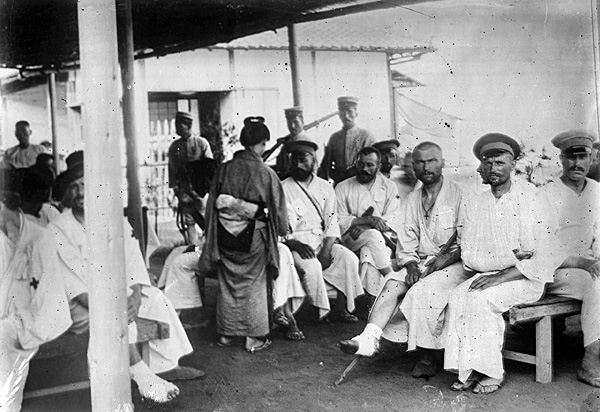

Русско-японская война. Госпиталь для пленных русских солдат и офицеров. 1904−1905

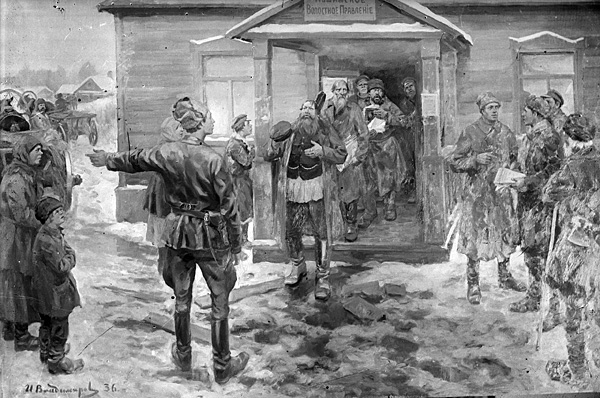

В 1917—1918, работая в Петроградской милиции, сделал цикл документальных зарисовок событий тех лет (именно они чаще всего цитируется в сети).

После октябрьской революции Иван Алексеевич был членом Ассоциации художников революционной России, с 1932 — Ленинградского Союза советских художников.

В годы Великой Отечественной художник оставался в Ленинграде, рисовал плакаты, делал эскизы и зарисовки, писал картины.

Умер Иван Алексеевич 14 декабря 1947 в Ленинграде.

Как многие живописцы того времени, Иван Владимиров занимался и фотографией. Часто его фото — это только этюды для будущих картин. Но многие фотографические работы Владимирова имеют и самостоятельное значение. Одна незадача — фотографии не подписаны. И никакой информацией, кроме дат рождения и смерти и места жительства автора мы не располагаем. Остается одно — искать и не сдаваться…

Ленинград. Чулочно-трикотажная фабрика «Красное знамя». 1930-е

Например — просмотреть изображения всех питерских заводов, чтобы на сотой странице увидеть знакомые очертания… Оказалось — чулочно-трикотажная фабрика «Красное знамя». И довольно интересная история.

Проект новых зданий фабрики был выполнен в 1920-е немецким архитектором Эрихом Мендельсоном в стиле авангард. Но после введения в строй первой очереди, автор, сославшись на искажение замысла, отказался от авторства и покинул Ленинград. Трудно сказать, что именно было искажено при воплощении проекта. Если сравнивать здание на фото с макетом, (см. здесь) — изменений не заметно. Но автору, разумеется, виднее. Под руководством советских архитекторов Ипполита Претро и Сергея Овсянникова фабричный комплекс достроили… До наших дней дожила только силовая станция. Что осталось от зданий, запечатленных на фото, желающие с крепкими нервами могут увидеть здесь.

Санкт-Петербург. Летний театр «Буфф». Измайловский сад (набережная Фонтанки, 114). У билетной кассы. 1900-е

Небольшая подборка фотографий Владимирова открывает нам мир увеселительных садов Петербурга. Популярные были места у горожан. Здесь на открытых площадках выступали оркестры, ставили спектакли летние театры, работали рестораны, бильярдные, американские горки и другие аттракционы. Каждый хозяин старался привлечь внимание почтенной публики разнообразием выбора. Измайловский сад — один из наиболее известных. Там работал знаменитый театр «Буфф». Именно за билетами в театр, скорее всего, и стоят в очереди эти дамы и господа. Хотя на кассе вывешено объявление, что на сегодня все билеты проданы.

Увеселительный сад. 1900-е

Это тоже Петербург и тоже увеселительный сад. Но здание, скорее всего, не сохранилось. Во всяком случае, найти в сети подобных изображений не удалось. А жаль. Постройка в стиле модерн впечатляет оригинальностью проекта. Возможно, это был театр. На другом снимке из этой серии хорошо читается объявление на пилоне здания о том, что «готовится к постановке «Вице-адмирал», оперетта в 3х действиях». Если приглядеться, на террасе в креслах отдыхает публика, окруженная пальмами (!). Интригующее место. Вот бы кто-нибудь из читателей его опознал…

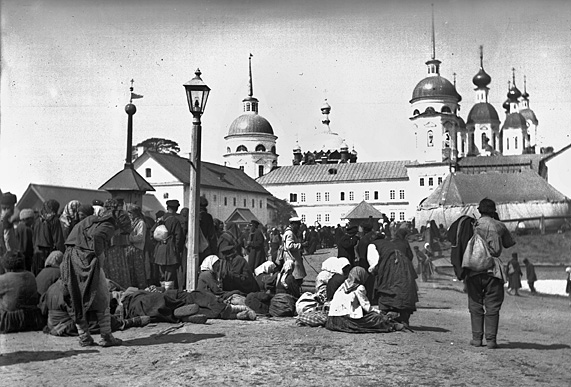

Свято-Успенская Саровская пустынь. Торжества по поводу открытия святых мощей преподобного Серафима Саровского. Паломники у стен обители. 1903

Хотя бОльшая часть фотографий Владимирова, имеющихся в нашем распоряжении, сделана в Петербурге-Петрограде-Ленинграде, снимал он не только там. В июле 1903, например, Иван Алексеевич фотографировал Саровские торжества по поводу открытия святых мощей Преподобного Серафима Саровского. Здесь и пао=ломники у стен монастыря, и хоругвеносцы, и рака со святыми мощами и крестные ходы… Небольшая эта серия, вероятно была подготовительной, для создания картины.

В провинциальном российском городе. 1900-е

Этот городской пейзаж, возможно, как-то связан с пребыванием художника в Сарове. Хотя уверенности в этом нет. Не удалось даже опознать место съемки. Возможно храм и не устоял под натиском времени… А композиционное решение кадра хорошо!

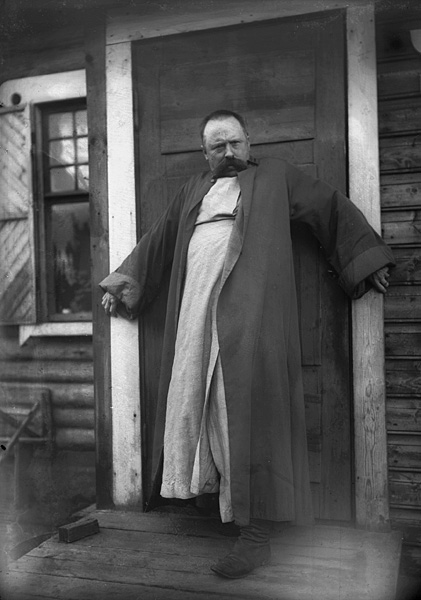

Фото-этюд к картине. 1910-е

Подобных фото-этюдов у Владимирова много. И почти всегда — один и тот же натурщик. Возможно, фигура, запечатленная фотокамерой, впоследствии появилась именно на этой картине художника. Сходство явное…

Здесь — история фотографии в датах

А здесь — новости из жизни СФР

Дежурила по блогу Александра Устинова

Города как люди должны красиво стареть, но это удается не всем городам как и людям, забывающим, что они прежде всего интересны своим "лицом" на котором могут оставаться "шрамы" времени, но быть, оставаясь всегда узнаваемы в своей архитектуре, лицах будущих поколениях их жителей и гостей прибывающих к ним в гости и начинающих свое знакомство с ним, встречая лица их жителей на которых остаются следы истории города, страны, с вида "лица" их города, вида местности, ландшафтов запечатленных на фотографиях за многие годы, на века оставшееся в картинах известных и мало известных художников, “лицо» с морщинами их улиц описанными в литературных произведениях классиков, в дневниках путешественников и морских лоциях..

Возможно, было бы хорошо для всех, чтобы на берегу всегда все оставалось на своих местах, менялись бы только люди, рождались, взрослели, уходили в положенный им срок...

Года два назад, ходил своим ходом в Гамбург, на праздник порта 8 мая, пока шел по Эльбе многое было так же как когда-то, но когда подошел порту, ни чего не узнавал, рельеф местности - ландшафт, архитектура, всего на берегу так все изменилось, что не узнал и засомневался туда ли пришел. И только макушка церкви Св.Михаила и маковка маяка в порту как то дали понять все на месте, но уже не так, как это на моем прикроватном коврике дома у дивана на котором запечатлен вид порта Гамбурга в 30-годы, каким он еще долго оставался, как в мое первое его посещение в 1994 году.

Но время и люди изменили его “лицо”, наверно, они думали, что дали ему новое "лицо", но нет, они его изменили, нет, не состарили, а сделали ему "косметическую хирургию" — архитектурную, которая многие города, как некоторым людям кажется, молодит, “освежает» лицо города, но она лишает города живущие сквозь века своей исторической индивидуальности.