К году пернатого небольшая зарисовка о связи птичьего хвоста, формы зубцов башен московского Кремля, Данте и авиньонского пленения.

В своем знаменитом письме Кангранде делла Скала Данте замечает, что, как и Священное Писание, его «Божественная Комедия» может быть прочитана четырьмя различными способами. Буквальный — только один из них.\Я всегда стараюсь сложные тексты прочитывать сперва буквально, а уж потом как позволит образование и фантазия.

Папа Бонифаций VIII стал последним римским папой, который не на словах, а на практике пытался доказать, что полноправным наместником Бога на земле является… он сам, собственно. 193-й папа приходил в ярость по любому поводу и в такие моменты обычно издавал различные буллы, на которые большей частью, кроме самих итальянцев, никто внимания не обращал («Clericis laicos»,"Romana Mater" и другие высокодуховные сочинения). Англичане и французы в связи с большим отделяющим их от наместника километражем оставались к папским требованиям индифферентны и каждую буллу воспринимали исключительно в первоначальном значении слова — пузырь. Бонифацию это надоело, и, дабы разъяснить сомневающимся, кто в этом доме (в смысле, мире) хозяин, папа решил вопрос детально уточнить и снова разразился текстом. Новая папская булла «Unam Sanctam» 1302 года снова была посвящена концепции верховенства папы над любой светской властью, но уже с попыткой интерактивного ряда: он сформулировал теорию «двух мечей»: папа держит в своих руках два меча, один— власть духовная, второй — светская. (папа сослался на образ двух мечей в евангелии от Луки, которому якобы сам дал «оригинальную» трактовку). Документ назывался «Unam Sanctam» (Единый, Святой). Бонифаций настолько разошёлся, что заявил, что все короли должны служить церкви по первому приказанию папы, он же сам никому ничего не должен, никому не подчиняется и сам всех может карать за любую ошибку.

Филипп IV, как известно, шуток не любил, зато очень любил власть, интриги и деньги. Бонифаций просто не просчитал оборотистости и реактивной скорости Его Красивого Величества, который в нужную минуту забывал о величавой неспешности и в такие моменты вёл себя совсем некрасиво. Король быстро созвал Генеральные штаты, заставив в них принять участие и духовенство. Под общее негодование, обвинив папу в тяжких грехах, преступлениях и ереси, собрание потребовало суда церковного собора.

Что сделал папа в ответ? Правильно. Бонифаций по традиции сел писать следующую буллу. В ней он амбициозно и надменно отлучал короля от церкви, а чтоб лишить Филиппа приспешников и поддержки, предпринял жутко хитрый финт (с его точки зрения) — освободил подданных короля от клятвы верности. Но от повторения крепнут только монолиты, угрозы теряют смысл. Величество опасность оценило и поняло, что надо торопиться.

В Ананьи (это древний город в Лацио, в горах на юго-востоке Рима) был послан военный отряд, который захватил дворец Бонифация. Есть даже миф, что посланный королем Шарра Колонна дал пощечину папе, о, ужас!, не снимая перчатки (а то и ещё похуже — латной рукавицей…)…

Филипп любил распускать слухи, унижающие врагов. Ныне из него бы вышел великолепный черный пиарщик. Упёртый папа, не желающий расставаться с собственным величием, не захотел отрекаться и заявил, «что скорее умрёт»…что и сделал через месяц, ибо ему объяснили, что не велика преграда. Очевидно, сердце 68-летнего понтифика не выдержало ареста, издевательств и потрясений.

Эта история вошла в Историю. Вошла под названием «Беспредел Ананьи», которое говорит нам, что преступный жаргон 90-ых в нашей стране имеет под собой вполне исторические и литературные корни.

Чтобы все-таки сохранять хоть какой-то вид беспристрастности, могу сказать, что папа Бонифаций основал в 1300-м первый римский университет.

Затем Филипп Красивый, дабы папы более так не распускались, заставил следующего, Климента V-го (представляете, француза! какая неожиданность)), переехать в Авиньон. Ну, когда к себе поближе, толку ведь больше. Период существования папской резиденции во Франции (почти 70 лет) назвали «авиньонским пленением». Но на плен это походило мало. Авиньонский период — это сотрудничество пап с могущественными на тот момент королями Франции. Петрарка, во время своего путешествия по этой стране, обалдевший от невиданной роскоши папского двора, потом назвал этот плен «вавилонским».

Как известно, Данте был белым гвельфом,

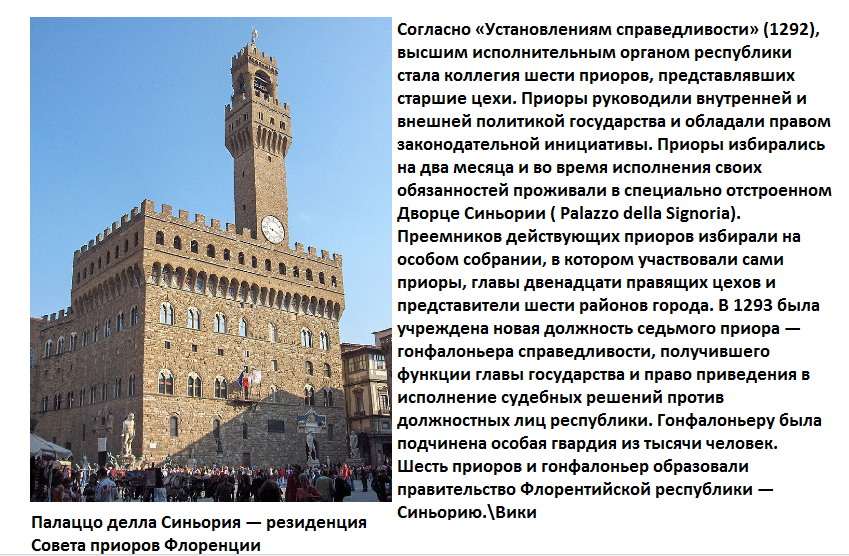

Данте ненавидел Бонифация VIII, в нём он видел притеснителя его обожаемой гордой Флоренции, откуда именно этот папа его и изгнал в Верону: в 1300 году во Флоренции пришли к власти белые гвельфы и Данте был избран приором, но уже в 1302-м был выслан вместе со своей партией. Данте никогда более не увидел родной город, великий поэт умер в изгнании.

Все произошло во многом благодаря Бонифацию. Он в какой-то момент решил рассердиться на Флоренцию и наложил на неё интердикт, не запрещавший разве что дышать, а остальное — миропомазание, исповедь, бракосочетание, евхаристию — запрещавший полностью. Заодно, решив явить всю мудрость мира, предложил французскому графу Карлу Валуа порешать текущие итальянские проблемы, посоветовав честолюбивому французу замирить белых и черных гвельфов.

Ну, он же хотел как лучше, неважно, что получилось как всегда. Карл же проблему решил радикально, узрев самую суть: зачем мирить вечно цапающихся гвельфов, если можно поставить к кормилу власти лояльных, монолитным блоком выступающих гибеллинов? Так гвельфы, невзирая на колор, все дружно отправились в далекое путешествие, из которого многие не вернулись.

Отрывок из Божественной комедии, Чистилище, песнь XX, vv. 85−93 —

Но я страшнее вижу злодеянье:/ Христос в своём наместнике пленён,/ И торжествуют лилии в Ананье/ Я вижу — вновь людьми поруган он,/ И желчь и уксус пьёт, как древле было,/ И средь живых разбойников казнён. \\

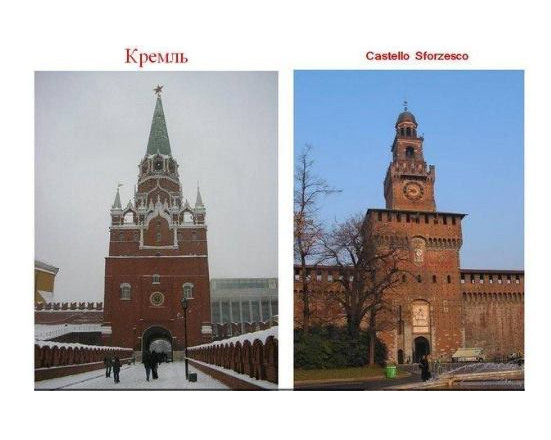

Теперь к Кремлю, хотя, конечно, понимаю, что москвичи это знают. В Москве в 1474 г. при землетрясении рухнул только что возведенный Успенский собор, которому надлежало олицетворять величие Русского государства, объединившего почти все княжества и ставшего после падения Византии центром православия. Что поделать, рухнул… ведь «известь была неклеевита, а камень нетвёрд», объяснили царю… Иван III по совету Софьи Палеолог пригласил зодчих из Италии, в том числе известного болонского инженера и архитектора Аристотеля Фиораванти. Он за пять летних сезонов разобрал руины, а потом построил, существующее и ныне, здание собора. Летописцы внимательно следили за ходом работ «итальяшки», примечая все архитектурные новшества Фиораванти: способ разборки стен упавшего здания при помощи огня и воды, применение особо прочного кирпича в сочетании с белым камнем, использование металлических связей, новые приемы построения плана «в кружало да в правило»,

Зодчему поручили также разработку проекта перестройки белокаменных стен Кремля. За время разборки старого собора, да и во время строительства нового, архитектора неотвязно мучил деликатный вопрос политического толку: какой формы в будущем делать зубцы стен и башен крепости— прямые или ласточкиным хвостом?

Итальянец знал именно такие два вида наверший— прямые,

Раскинув умом и потом собрав его, как и волю, в кулак, иностранец и его команда пришли к стратегически важному выводу: строить как у гибеллинов, потому как великий князь уж точно не за папу!

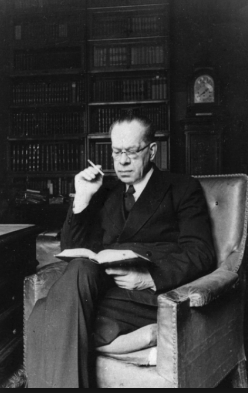

Пост был написан в шутку ещё 27 января, но есть тонкие связи! Оказалось, что 31 — день смерти гениального переводчика, в том числе и «Божественной комедии», Михаила Леонидовича Лозинского.

Вот еще материал по «птичьей теме»... В трудах Комиссии изучения старой Москвы за 1914 г. опубликовано письмо Аристотеля Фиораванти герцогу Сфорца в Милан, там и хранящееся. Вот первые и заключительные строки — в переводе графа Хрептовича-Бутенева:

«Светлейшему Князю и превосходительному Господину моему, которому, где бы я ни был, желаю служить всячески. Находясь снова в великом Государстве, в городе славнейшем, богатейшем и торговом (в Москве), я выехал на 1500 миль далее, до города, именуемого Ксалауоко (по мнению Хрептовича, это Соловки) в расстоянии 5000 миль от Италии, с единой целью достать кречетов (в тексте именно кречет, zirfalco — вид falcone, сокола). Но в этой стране путь верхом на лошади весьма медлителен, и я прибыл туда слишком поздно и не мог уже достать белых кречетов, как того желал, но через несколько времени они у меня будут, белые, как горностаи, сильные и смелые. Покамест через подателя этого письма, моего сына, посылаю тебе, светлейший князь, двух добрых кречетов, из которых один еще молод и оба хорошей породы, а через немного линяний они станут белыми. <…> Я всегда бодр и готов исполнить дело, достойное твоей славы, почтительнейше себя ей поручая. Дано в Москве 22 февраля 1476. Твой слуга и раб Аристотель, архитектор из Болоньи, подписался.»

Да, Дмитрий, спасибо, и я читала про то, что ,возможно, Фиорованти путешествовал в Соловки. Но кажется, мы с точки зрения нашего времени что-то неправильно переводим...(?) В смысле "город Ксалауоко". Тут многое не сходится и документально не подтверждается. И самое главное, Соловки - архипелаг, не город, и как, посетив архипелаг, можно было ничегошеньки не написать про путешествие по морю, да и до Соловков - неделями по белому безлюдью, снежной пустыне, диким местам - около 3 000км и не слова в воспоминаниях!...Хотя, кто знает, конечно...

Мне еще очень понравилось вот это об Успенском соборе от современников по окончанию работ: храм снаружи "как един камень", а внутри отличается "величеством, светлостью, звонностью и пространством" - дивно!

Насколько я в теме, землетрясение в Москве случилось именно от обрушения строившегося собора. Скорей всего, просто были сделаны неверные расчёты. Купол Константинопольской Софии тоже обрушался до тех пор, пока не нашёлся хороший, опытный мастер. Успенский собор строился целиком из белого камня. А Фиораванти строил его уже из обожжёного кирпича, который намного прочнее и дешевле. Правда, технология производства такого кирпича в тогдашней Москве была неизвестна. Благовещенский собор несравненно меньше Успенского и технология строительства подобных зданий была успешно освоена. Успенский собор - гигантский по сравнению со всеми другими на Руси. Не следует забывать, что собор во Владимире строился ещё в XII веке, до монголов, и кто его строил - сказать трудно. Я считаю, что его строили немецкие мастера. Во времена монголов каменные здания на Руси вообще не строили (если только в Пскове и Новгороде, где монголов не было). То есть ничего удивительного в том, что свои мастера столь сложное в инженерном отношении здание, как Успенский собор, построить не смогли. Навыков не было. Фиораванти же только что построил кремль в Милане (который на удивление схож с московским). Кстати, итальянского зодчего из Московии так и не отпустили, как он ни просился. Княжеская блажь...

Интересно, что и у Фиорованти был весьма неблагополучный опыт строительства. В Венеции у него обрушилась башня. Началось разбирательство. И хотя от обвинений удалось уйти, стало понятно, что карьера под угрозой. Выйти из творческого кризиса мог бы помочь только временный отъезд. Так что от приглашения не отказался, кто ж знал...Удивительная судьба...Все следы человека потеряны, был и не стало. Как, когда, почему сгинул-затерялся - неизвестно. А в 15 столетии еще здорово не повезло суздальскому собору Рождества Богородицы и Георгиевскому в Юрьеве-Польском - своды тоже обрушились.

Насколько мне известно, суздальский собор Рождества Богородицы не обрушился, а просто не был достроен по причине начавшегося вторжения монголов. Достраивал его уже Иван Грозный, причём стены, возведённые до половины, не трогали. Получилась на редкость интересная конструкция: половина стены - начало XIII века, всё остальное, включая своды и купола - уже середина XVI века. Причём мастеров-камнерезов, равных в своём искусстве веку XIII, попросту не нашлось. Поэтому верх собора по сравнению с его низом выглядит мягко говоря скромно. А ещё говорят, что нашествие монголов было во благо России...

Своды рушились часто, и не только на Руси. Это самое сложное, самое напряжённое место в цельнокаменном здании.

Борис, я не буду спорить, возможно, в Вики ошибка, там писалось про обрушение, что собор перестроили уже в 16 веке, что тогда он и стал пятикупольным....это называется "опять хочу в Суздаль"..)) Прекрасный город... Да уж..."во благо"... разорение, смерть, запустение...

Ну, я в Вики не заглядывал... Где-то в начале 2000-х я осматривал этот собор, фотографировал. Ещё тогда меня поразила разница: то, что до середины стены, и что выше. Причём у меня сложилась полная уверенность, что разный стиль здесь не случаен. Не похоже на обрушение. Старая стена заканчивается ровно, будто строителей что-то заставило законсервировать объект недостроенным. Я начал интересоваться причиной такой странности и где-то откопал, что начало строительство практически совпало с началом вторжения монголов. Да это и по стилю чувствуется. Но тогда по-другому и быть не могло: строительство было прекращено по причине невозможности его продолжения. А если бы собор обрушился, то его снесли бы полностью или хотя бы до фундамента. И тогда стилевое однообразие было бы соблюдено.

Если б обрушились своды, то вряд ли это случилось по всей площади собора. Какие-то барабаны точно остались бы. У собора во Владимире один из барабанов визуально выглядит покосившимся. Ну, упадёт - его и восстановят. Не будут же все пять заново переделывать? И даже если бы обрушилось всё, что можно (что представить себе довольно трудно), стена-то всё-равно осталась бы целой. Обрушение стены до половины выглядит нереальным. Так что к Вики у меня лично большие вопросы (хотя я её и не читал).

Уф, прошу прощения за задержку с ответом -- р-р-р-аботы много не бывает))Я читала статью "Крестово-купольные храмы Древней Руси". Там по собору Рождества Богородицы в Суздале 1222—1225 гг было сказано следующее:

1. Он частично сохранился, и по всей видимости, мог иметь (раньше, до перестройки) повышенные арки. 2. Старый Суздальский собор начала XII века был построен по образцу собора Киево-Печерского монастыря. 3. В отличие от большинства других построек своего времени, он имеет нартекс (!) 4. Суздальский собор сохранил свои притворы, примыкающие с трех сторон к зданию, и они слиты с интерьерами храма ( что его роднит его в архитектуре с храмами Смоленска и Новгорода). 5.Своды храма обрушились в XV столетии. Он был достроен в XVI веке поверх аркатурно-колончатого пояса из кирпича и получил пятиглавие. \\ Я думаю, текст Вики не противоречит Вашим тезисам. Тот же Фиорованти ездил смотреть соборы во Владимире прежде, чем приступить к Успенскому в Кремле. И даже если собор в Суздале первоначально строили немцы, они не могли прежде не ознакомиться с национальными традициями нашей архитектуры. И даже если строительство суздальского храма остановилось не по причине обрушения, то оно вполне могло произойти потом, частично, как постепенно разрушается даже самое прочное здание, но незаконченное, открытое ветрам, дождям, холоду и солнцу, за которым не ухаживают, которое не берегут...Понятия "консервация" ведь не было. ...как интересно пост вывел...))

Кажется, речь идёт о 2-х соборах: старом, начала XII века, и "новом", начатом строительством в начале следующего, XIII века. Возможно, у них один фундамент (хотя для меня это новая информация). Собор сильно изменялся с виду и следы прежней архитектуры скорее угадываются, нежели просматриваются. Кстати, я немножко ошибся. По моим записям достраивали собор до Ивана Грозного, в 1530-х годах, когда будущий царь был ещё ребёнком. Это такой объект, изучению которого можно посвятить несколько лет, если не всю жизнь. Мои знания о нём в любом случае поверхностны. Но интерес он вызывает немалый...

по Вашим записям\\ - здорово! Надо, надо бы снова по "Золотому Кольцу" ...мне иногда кажется, что это было одно из самых удивительных моих путешествий. Соборы во Владимире помню смутно, но до сих пор помню ощущение восторга, онемения, красоты и счастья...

по Вашим записям\\ - здорово! Надо, надо бы снова по "Золотому Кольцу" ...мне иногда кажется, что это было одно из самых удивительных моих путешествий. Соборы во Владимире помню смутно, но до сих пор помню ощущение восторга, онемения, красоты и счастья...

Да, проехаться снова не мешало бы. Я тогда с утра пораньше просто сел в машину и поехал. Первая остановка - Переяславль-Залесский. Доехал до Владимира, купил путеводитель. Далее - Боголюбово, Суздаль... Я более или менее понимал, куда и на что надо смотреть, чем интересоваться. Кстати, Боголюбово по своей исторической значимости, пожалуй, едва ли не на первом месте в России (на мой взгляд). После его посещения не остаётся вопросов, откуда пошла храмовая архитектура на Руси. Там она в чистом виде, и это романская архитектура. То есть Германия. В общем, чрезвычайно интересно.

Посмотрела статьи по Боголюбово - настоящее архитектурное чудо.Лестничная башня с примыкающей галереей над аркой, действительно, крайне необычна, особенно если вспомнить, что речь идет о XII веке. Винтовая лестница, окна-бойницы, резные капители, само здание - очень высокое ...потрясающе А еще что поразило: раньше считали что башню и рубленные горницы княжеских хором связывал простой висячий деревянный переход. А теперь раскопки показали, что под землей сохранились остатки белокаменного (!) перехода к дворцу. Он поднимался над точно снивелированной белокаменной мостовой (!)с проложенными меж ее плит белокаменными желобами для отвода осадков (!) с дворцовой Площади. Около башни был узкий арочный проем для пешеходов. Ещё - в продолговатом пилоне было помещение для дворцовой стражи; Т.о. нижний ярус представлял собой монументальную аркаду, несущую коридор перехода, украшенный снаружи колончатым поясом, который пересекал вторично и фасад башни, связывая отдельные части переходов в единое целое.\\ Получается, город - едва ли не проматерь каменной архитектуры в России. Ещё, конечно, великолепна Церковь Покрова на Нерли. Ее строительство и подтверждает Вашу мысль о романской архитектуре и Германии. \\ Согласно Лаврентьевской летописи, строительство при князе Андрее вели «из всех земель мастеры». Татищев уточняет в «Истории Российской», что «мастеры же присланы были от императора Фридерика Первого, с которым Андрей в дружбе был…» (имеется в виду Фридрих Барбаросса).\\

\\ а я еще удивилась, почему цвет купола- черный, это ведь символ монашества, монастырской церкви. Так и оказалось, первоначально церковь Покрова была собором небольшого монастыря, который был упразднен в 18 веке....Да уж...список запланированных поездок растет..)))

Церковь на Нерли, к сожалению, не вполне соответствует своему изначальному виду. Луковичный купол - это явно XVII век. Отсюда и другие пропорции. Не знаю точно, но очень может быть, что её реставрировали ещё в XIX веке. Владимирские храмы тогда же были отреставрированы очень сильно, так что мы видим не XII век, а в большой мере XIX. С этой точки зрения Лествичной башне цены нет, ибо её радикальная реставрация не коснулась.

Да, в 19 веке было "поновление", тогда же были сбиты первоначальные внутренние росписи храма...Насчет купола - не знаю, возможно, он был переделан ( то есть Вы думаете изначально "шлемовидный" купол заменили на "луковичный"?), но вряд ли "поновление" коснулось корпуса здания, его основных пропорций, а они потрясающе гармоничны...

До XVII века луковичных куполов не было. Купола были шлемовидные по чисто практическим соображениям. Кстати, к собору Василия Блаженного в Москве это относится в полной мере. То есть всей этой разноцветной роскоши попросту не было. Луковичный купол - это полая конструкция искусственного происхождения. В общем-то, выполняющая скорее декоративные функции, нежели конструктивные. Так что церковь Покрова на Нерли должна выглядеть несколько иначе. Остальные пропорции, безусловно, сохранились в изначальном виде. Мои сомнения больше относятся к внутренним интерьерам и наружной отделке. Уж слишком всё свежо выглядит.

Говоря о практичности, Вы имеете в виду, что шлемовидный купол был все-таки в первую очередь крышей храма, а не его главой? По сути купол луковичной формы - глава храма, его функция и сакральна ( если вспомнить о пламени свечи) и декоративна. Потом ведь в архитектуре закрепится и такая конструкция : луковичные главки поверх шлемовидных куполов. Я прочитала, что луковка скорее всего ( если не принимать версию о заимствовании с Востока) произошла от шатров древнерусской деревянной архитектуры, которые водружали на восьмерики или четверики. Но в 1648 патриарх Никон вообще запретил строительство шатровых храмов, и архитекторы вернулись к завершению храмов куполами. Тогда,кажется, и был канонизирован луковичный купол. Жаль, конечно, что мы не узнаем, как же эта церковь выглядела в веке 13-м, но и сейчас она прекрасна. Завидую, как белый гвельф по-белому), что Вы ее видели.

Если приезжаешь в Боголюбово, то церковь на Нерли обойти вниманием невозможно. Она не в самом жилом районе, а буквально за околицей. Собственно, я тогда и поехал именно её посмотреть, а оказалось, что и помимо неё там есть интереснейшие объекты.

Происхождение луковичного купола, действительно, по всей видимости проистекает от наверший деревянных храмов. Там оно оправдано конструктивно. В византийских православных храмах, как и в греческих, сербских, болгарских и т.д., я луковичных куполов не припоминаю. Обычно это каменный свод, заливаемый сверху свинцом. В России эта технология оправдывала себя не совсем. На шлемовидном покрытии скапливался снег и лёд, чего в южных странах не было. Это была проблема. Луковица, в принципе, её решила. Это всё интересные вопросы, вытекающие один из другого. А у каменных шатровых храмов луковиц никогда не было. Именно по причине их запрета Никоном. Новых шатров не стало, а значит, не стало и их нового покрытия. За исключением Василия Блаженного, в чистом виде шатрового сооружения.

Древней церкви нежный силуэт

Отразился в зеркале реки,

И струится лучезарный свет

Храма, что воздвигнут на Нерли.\\

Да, в Греции купола обычно парусного вида, их еще византийскими называют. Они очень часто синего цвета, а корпус здания церкви как правило белый, и если это рядом с морем, а церквушка, как ласточкино гнездо, приютилась на скале, то когда сияет Солнце ( а оно в Греции большей частью сияет)), то тоже зрелище захватывающее!))

кнопка:((

летопись, понятно. Так вот по, кажется, Софийской второй летописи псковских пригласили сделать заключение по этой беде через год после приезда Ф.

а с землетрясениями просто: набираем "московские землетрясения" и читаем. Кстати, там чаще встречается 1472 год.

да-а...15 век для Москвы стал не слишком удачным...

Думаете, за год какие-то следы удалось замести? Может быть...я начинаю приходить ко мнению, что строительство Зенит-арены и второго здания Мариинского театра имеет под собой глу-у-убокие корни))

за год какие-то следы удалось замести?

-

Нет, докопались, что летописец ошибся на два года, и пригласили до прибытия Ф.

Я к тому, что летописцы бывает "глючат".

Прошу прощения. Газпром так и не стал спонсором строительства стадиона. Все потери взвалил на себя город и по этому поводу стадион нонче называется "Крестовский", ибо расположен на одноименном острове.

Крестовский, ассоциация пошла с Всеволодом Крестовским.

Всё, Инга, я спать, извините, и спокойной ночи!

Думаете, летописец ошибся двумя годами? Все,конечно, может быть...но факт остается фактом - частично собор обрушился...

Крестовский - по озеру крестовидной формы в центре острова))