С.БУНТМАН: Добрый вечер! Мы с вами начинаем нашу программу «Не так», и очередное преступление, очередное расследование.

А.КУЗНЕЦОВ: Я хочу сказать, что вот выбор сегодняшней темы — он не случаен и обусловлен не просто тем интересом, который, как мне кажется, это дело собой представляет, но и тем очень обострившимся, к моему величайшему сожалению, в последние недели в нашем обществе обсуждением проблемы восстановления смертной казни в практике российской юстиции, горячим противником чего я являюсь, скрывать не собираюсь, да? И вот как раз мне хочется, что…

С.БУНТМАН: Я тоже.

А.КУЗНЕЦОВ: Да, я, Серёж, прекрасно это понимаю. И поэтому мне кажется, что вот это дело тех, кто способен размышлять, должно навести на некоторые размышления — ну, поскольку, к сожалению, наша аудитория, видимо, мало что решает в этом вопросе, как и мы, собственно говоря, то хотя бы вот, моральное некое, так сказать, удовлетворение, надеюсь, мы от этого получим.

Но начать я хочу с того, чтобы поделиться чистой радостью, которая к делу имеет отношение, но не непосредственное. Значит, собираем мы материал и раскладываем его по папочкам и полочкам, я нашёл статью, напечатанную 1 мая 1930 года в авторитетном американском профильном журнале Journal of Criminal Law and Criminology. И вот там профессор университета Беркли калифорнийского, некто Макс Рейдин, а если он француз, что может быть с учётом того, что он работал с, явно с оригинальными материалами, то вполне возможно, что фамилия его читается как Редан. Ну, так или иначе, вот он пишет по-английски: «Judicial errors do not occur in the United States. Under these circumstances, we can look with some satisfaction on times and places in which this happy condition did not prevail». Судебные ошибки в Соединённых Штатах не случаются, и с учётом этого мы можем с некоторым удовлетворением посмотреть на те времена и те страны, где вот таких счастливых условий, так сказать, не существовало.

Следующие почти сто лет выдали немалое количество судебных ошибок в Соединённых Штатах, единственное, что я хочу сказать — что к чести американской судебной системы она, в общем, эти ошибки признавала, да. Иногда со скрипом, иногда и без скрипа, иногда, так сказать, наоборот, достаточно эффективно разбиралась, выясняла причины и даже наказывала виновных.

С.БУНТМАН: К 1981 году во Франции началась гигантская кампания… Ну, не началась — продолжалась. Гигантская кампания против смертной казни, и Миттеран тогда отменил её, в семьдесят седьмом, по-моему, последний был гильотинированный. И все абсолютно журналы, газеты, выпуски всего подобрали такое досье на судебные ошибки во Франции за все века, за все времена, и особенно республиканские — то, что всех волновало, вот, что просто никакого. А также историю пропаганды смертной казни они напечатали, как, там, человек, и над ним тень гильотины, и он отказывается от преступления, плакаты были, и картинки в своё время. Вот, так что это дискуссия могучая была в своё время.

А.КУЗНЕЦОВ: Но вот интересно было бы посмотреть — вот среди этих списков, да, из ярких таких вот примеров судебных ошибок, я уверен, что там не могло не быть дела Лезюрка — то дело, которое мы сегодня с вами будем рассматривать…

С.БУНТМАН: А на одном из первых мест!

А.КУЗНЕЦОВ: Естественно, потому что — ну, я немножко забегаю вперёд, но раз уж это приходится к слову, скажу, что борьба после вынесения приговора будет продолжаться около века по поводу вот этого, так сказать, происшествия и по поводу признания в конечном итоге свершённой судебной, трагической судебной ошибки.

Ну, а теперь давайте, собственно говоря, к делу. 5 октября 1795 года в Париже случился роялистский мятеж. Этот мятеж, скорее всего, завершился бы успехом, и тогда б его звали не мятежом, а чем-нибудь… да? Так сказать, «в противном случае его зовут иначе», да? Но на помощь Директории, которая, власть которой висела буквально, так сказать, на волоске, в последний момент был призван молодой бригадный генерал, артиллерист профессиональный, мало кому ещё известный, по имени Наполеон Бонапарт, которого в своё время чуть, так сказать, не казнили, когда зачищали сторонников якобинского террора, а он был…

С.БУНТМАН: Он с братом Робеспьера был.

А.КУЗНЕЦОВ: Он с братом Робеспьера, с Огюстеном, да, так сказать, Огюстен его продвигал, будучи комиссаром Конвента при Булонской армии, и вот из-за этого, так сказать, как человек, имеющий связи с нехорошей фамилией Робеспьер, он попал под раздачу, но, в общем, обошлось, что называется. И вот сейчас этот самый бригадный генерал Бонапарт становится героем, молодцом, умницей, спасителем, так сказать, отечества, становится, естественно, дивизионным генералом, и начинаются кадровые такие вот решения в пользу того, что надо, в конце концов, уже генерала чем-нибудь отблагодарить. Ему предложат карательную армию для подавления Вандейского мятежа, но он будет иметь, ну, ум, прозорливость, я не знаю что, он не согласится в конечном итоге и как каратель в историю не войдёт. А вот…

С.БУНТМАН: Хотя «генерал вандемьер», это…

[Сборник: Наполеон Бонапарт]

А.КУЗНЕЦОВ: «Генерал вандемьер», ну вот это ему припоминают, конечно, но это могло бы быть гораздо глобальнее. Это, этот «генерал вандемьер» мог, собственно, стать его единственной сутью. А, а сталось так, что стал сравнительно небольшим эпизодом, одним из нескольких некрасивых эпизодов, типа расстрела, так сказать, пленных во время Сирийского похода, там, да? Было в его биографии. Взрыв, там, московского Кремля и так далее. Ну, есть вещи, за которые Наполеона упрекают даже его поклонники. Но вот он хочет, чтоб это его генеральство вандемьерство было забыто. И он очень, так сказать, настойчиво просит дать под его начало хоть какую-нибудь самостоятельную армию. Но надо сказать, что у Французской республики такой выводок блестящих генералов, да? Ещё в полной силе Моро, ещё Журдан, да? Есть кому армии поручать. Ну и в результате он получает под своё начало, наверное, самую захудалую армию республики на тот момент — так называемую итальянскую.

Чтобы не быть голословным, я приведу маленький отрывок из замечательной книги, которая даже сегодня по прошествии более чем полувека с момента её написания хорошо читается — это книга Альберта Захаровича Манфреда «Наполеон Бонапарт», в котором — в отрывке — Манфред описывает, собственно говоря, что Бонапарт получил. Кстати говоря, о фамилии: впервые он поменяет своё итальянское написание — ну или корсиканское, как угодно — фамилии «Буонапарте» на французское «Бонапарт» именно по дороге в итальянскую армию, он с дороги напишет Жозефине письмо, в котором впервые именно так транскрибирует свою фамилию.

Так вот что пишет Альберт Захарович: «Бонапарт прибыл в Ниццу, в главную ставку итальянской армии, 27 марта 1796 года. Генерал Шерер сдал ему командование и ввёл в курс дел. Хотя в армии числилось 106 тысяч человек, в действительности под ружьём было только 38 тысяч; из них 8 тысяч составляли гарнизоны Ниццы и прибрежной зоны; в поход могло выступить не более 30 тысяч человек. Остальные 70 тысяч были мёртвыми душами; они выбыли — пленными, дезертирами, умершими, лежали в госпиталях, перешли в другие воинские соединения. Армия была голодной, раздетой, разутой. Жалованье давно не платили, артиллерии было мало; имелось всего 30 пушек. Недоставало лошадей. В составе армии числились две кавалерийские дивизии, но они насчитывали всего две с половиной тысячи сабель».

С.БУНТМАН: Это ерунда, да.

А.КУЗНЕЦОВ: Это примерно в два раза меньше штатной численности, потому что кавалерийская дивизия того времени одна должна быть около двух с половиной тысяч сабель, а тут две, да? И вот в результате, значит, Бонапарт решает, несмотря на совершенно плачевное состояние армии, — а может быть, именно из-за него, потому что надо что-то делать, — значит, он решает не выполнять задачу так, как она поставлена. А поставлена она на кампании 1796 года — немножко пошуметь.

Вот Моро будет делать на севере основные, так сказать, свершения, да, а вы тут немножко пошумите — ну хоть сколько-нибудь австрийцев на себя оттяните, чтобы из Северной Италии не перебросили туда, значит, на территорию Германии, да, на Рейн. Вот, пошумите как-нибудь — ну, чего сможете, то сможете. А он решает начать играть первую скрипку. Дальше всё это описано прекрасно: как с чудовищным риском, чуть-чуть не нарвавшись на английскую эскадру, которая патрулирует побережье, они проходят по очень узкой дороге — справа море, слева горы, — они проходят по этому карнизу, значит, приходят в Северную Италию, дальше 12 апреля — Монтенотте. И дальше феерические две недели, в результате которых сардинская армия, союзная с австрийской, полностью разгромлена, да? Практически через день в Париж скачут гонцы с сообщением об очередной победе — а Париж уже отвыкать начал от того, что ему сообщают об очередной победе.

И вот, видимо, на этой, так сказать, почве Директория решает, что, слушайте, сейчас он всех победит и с нас начнут спрашивать: а почему мы не помогали, а где мы были, да, и так далее. И решают всё-таки немножечко денег в эту итальянскую армию отправить. И в середине апреля с бору по сосенке, так сказать, с миру по ниточке — нищему рубашка, набирается некая сумма для отправки в итальянскую армию. Как эта сумма выглядит? Значит, давайте немножко поговорим о французских деньгах.

С самого начала революции в ходу так называемые ассигнаты. Эти купюры были мечтой фальшивомонетчика.

С.БУНТМАН: Ну, там гравюрки какие-то.

А.КУЗНЕЦОВ: Ну какие-то гравюрки, да что там те гравюрки! Вот о том, что это действительно мечта фальшивомонетчика и население в такую бумажку не верит, говорит, как стремительно эти ассигнаты дешевели. Да, я хочу сказать, что в любой стране в то время была разница между бумагой и монетой. В России, например, мы тоже хорошо помним, — во многом благодаря Гоголю, — у него в «Мёртвых душах» всё время этот вопрос возникает: а как, батюшка, платить будете, на серебро или на ассигнации, да?

Но в самые чёрные годы — вот всякие 1830-е, — в России разница между серебряным рублём и ассигнационным никогда не была меньше, чем один к четырём. Вот четыре — это нижний предел, четыре бумажных рубля за один ассигнационный. А обычно три с половиной — три. В феврале 1796 года, то есть максимально близко вот к событиям, о которых мы говорим, за два месяца до отъезда лионской почтовой кареты, стоимость бумажного франка будет составлять 0,29 процента номинала. То есть в триста пятьдесят примерно раз — один к трёмстам пятидесяти. То есть сумма, которую набрали для итальянской армии, в семь миллионов ассигнатов — на самом деле это где-то примерно, ну, двадцать тысяч тогдашних ливров. Потому что это были ливровые ассигнаты — в 1795-м переход от ливра к франку, это всё окончательно запутывает. Но мы пока будем считать в ливрах, потому что так.

Собрали ещё некоторое количество, значит, монетами — несколько мешков монеты было. В общей сложности около ста тысяч ливров было отправлено в итальянскую армию. Я думаю, что это, конечно, не на жалованье, потому что это будет по три ливра на нос. Я думаю, что это на какую-нибудь, там, закупку срочную продовольствия, фуража, ещё чего-нибудь, чтобы всё-таки поменьше грабили. Мы же потом там будем провозглашать: либертэ, фратернитэ — в этой самой Северной Италии. Вот. А может, ещё зачем, я не знаю. В общем, деньги отправили.

С.БУНТМАН: Чтоб было. Чтоб был факт отправки денег Итальянской армии. Что мы постарались, мы помогли.

А.КУЗНЕЦОВ: Скорее всего. Мы здесь тоже вносили общий вклад в побэду, да?

И вот 2 флореаля 4-го года Республики, то есть на наши деньги 27 апреля 1796 года, два человека — возница по имени Одебер и курьер по имени Экскофон — везут почту по маршруту Париж — Лион. Значит, они везут вот эти деньги и плюс ещё они везут частную почту — обычную, регулярную, — в которой тоже есть письма, в которых содержится некое, неопределённое количество денег. Но потом, когда после этого преступления какое-то число отправителей почты заявит свои претензии, ну там ещё несколько тысяч ливров. То есть в общем карета была довольно дорогой. По тем революционным небогатым временам овчинка выделки, что называется, стоила.

И вот они отправляются где-то в середине дня, не очень торопясь, и, значит, по дороге ужинают в маленьком городке. И вот в этом самом маленьком городке, где они поужинали, где их неплохо запомнили, их видели живыми последний раз. С ними был ещё третий. Честно говоря, я так и не понял: это официально делалось или это была, так сказать, их дополнительная местная инициатива. То есть продавалось… В карете было одно место, потому что, значит, почтальон управлял каретой, сидя вне её. Соответственно, в самой карете двухместной находился вот этот самый курьер, который отвечал за груз, и было ещё одно место. Вот, продавалось оно официально или они сами его продавали, это выяснить не удалось. Но похоже, что официально, потому что довольно быстро, когда понадобилось, выяснилось имя пассажира. То есть вполне возможно, что на него был выписан какой-то билет. Имя, конечно, оказалось липовое, но это неважно — тем не менее оно было. И вот они втроём — пассажира тоже запомнили: запомнили, что на нём был плащ, описали этот плащ служанки в трактире. Вот он был такой шерстяной, вот он был такой серый, вот он был с цветной тёмно-голубой каёмкой, да? А дальше направились в направлении городка Melun…

И в этом Мелёне, там, должны были лошадей менять, там какая-то очередная почтовая станция, там их ждали: о том, что они должны прибыть, было им известно. Не прибывают они в Мелён. Это рядом с Фонтенбло, я так понимаю, что этот Melun, там, буквально в нескольких верстах.

С.БУНТМАН: Ну да, но это ещё недалеко от Парижа совсем.

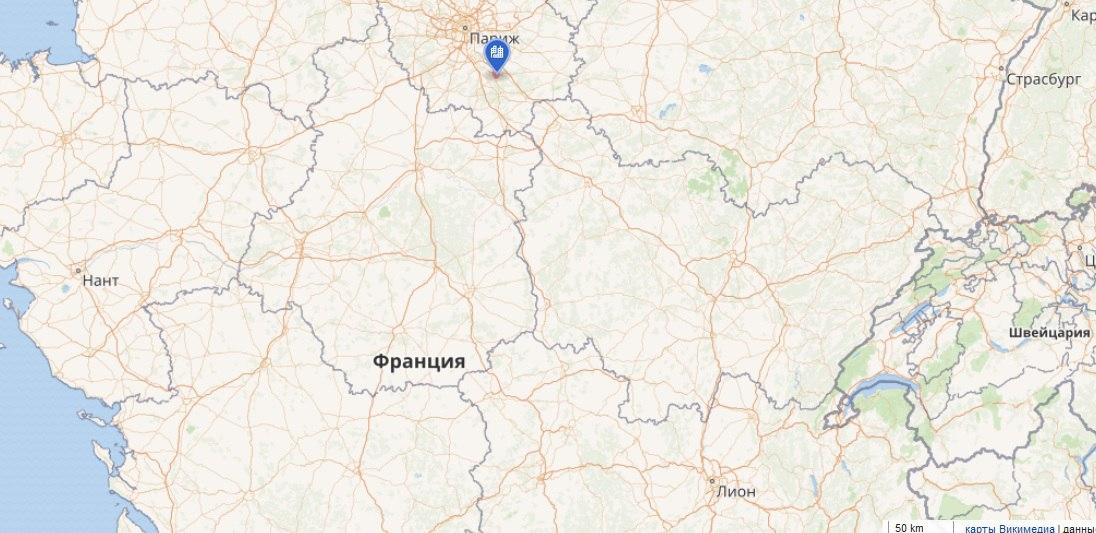

А.КУЗНЕЦОВ: Это недалеко. Я так понимаю, что Мелён — это 45 километров, они до него не доехали. То есть в районе 40 километров. Собственно, Андрей, покажите нам, пожалуйста, карту, и на этой карте мы с вами увидим, вот, точку, где, собственно говоря, произошло всё это убийство. Я специально взял большую карту — вот на карте виден Париж, виден Лион, да?

То есть они не отъехали одной десятой этого пути. Одну двадцатую они проделали, не больше, в самом-самом начале всё это происходило. А дальше утром пейзане местные, которым сам бог велел, так сказать, по весне рано вставать и идти на работу, идя по сельской дороге к своим полям, обнаруживают карету, мирно стоящую где-то недалеко от дороги, обнаруживают то ли одну, то ли две лошади — в разных источниках… Непонятно, была ли карета запряжена тремя или двумя. Но, в любом случае, они обнаруживают часть лошадей и два тела: одно прямо непосредственно рядом с каретой.

Вот, значит: водитель кобылы — почтальон был зарублен, его тело распростёртое лежало прямо рядом с каретой, а курьер, который отвечал за сохранность груза, был, там, — в нескольких десятках шагов тоже его тело со следами множественных ранений было обнаружено. Полицейские нашли довольно много всякой материальной базы, что называется. Значит, самым важным из… Да, ну были выпотрошены всякие мешки для почты, были выкинуты бумаги и письма, которые показались грабителям не стоящими. Всё, что стоящее, было собрано подчистую — они явно знали, что брать, они явно представляли себе объём, да, ни одного, так сказать, франка по ветру не болталось: всё на месте, всё они собрали, всё они забрали. И пропал пассажир, естественно, вместе с одной из лошадей, из чего местные полицейские сделали вывод, что на ней-то, на этой лошади, он и уехал.

Да, так вот самое важное из тех материальных объектов, которые были обнаружены на месте преступления — это был обломок шпоры. Посеребрённая шпора, довольно дорогая, которая, так сказать — вот её обломок был на этом месте обнаружен. Кроме того, там обнаружили пару ножен — одна от сабли, другая от ножа, — и был обнаружен окровавленный обломок сабли, явно совершенно принадлежавшей кому-то из налётчиков. Вот это всё местные полицейские описали, как смогли, зафиксировали и отправились в Париж, потому что дело было поручено парижскому следственному судье. Решили, что местные товарищи, значит, скорее всего в этом деле не разберутся, потому что ясно было, — и это логично — что следы надо искать в Париже. Явно совершенно кто-то следил за этой каретой с самого начала, и поэтому пассажир — собственно, полицейские сразу предположили, что он соучастник, а не просто так пропал с места преступления, — что пассажир сел в Париже именно для того, чтобы под Мелёном всё хорошо получилось, да? Поэтому парижский следственный судья принял это дело к своему производству.

С.БУНТМАН: Вообще это тяжёлая история: почтальоны были ребята крепкие, а — не знаю, обо что сломали саблю, могли и о знаменитые почтальонские сапоги, которые — кожа в три пальца — которыми разгоняли скот и разгоняли проезжие экипажи, вот, и выдерживали их удар. Вот это…

А.КУЗНЕЦОВ: Нет, ребята были тёртые, было понятно, что, конечно, так сказать, какие-то просто, там, залётные смельчаки такую операцию так, в общем, гладко осуществить-то не смогли бы. Ну, в результате опытный, старый, ещё со времён Старого режима работающий следственным судьёй некий месье де Бонтон, принимая дело к своему производству, начинает рыть. Тем временем полиция, которой ещё далеко пока… далека от своего совершенства, но тем не менее кое-чего, по крайней мере в Париже, умеет, — начинает выходить на первую ниточку. В паре источников, которые я читал, утверждалось, что вот человека, с которого всё началось — разматывание я имею в виду — некто Курьоль его фамилия. Вот, значит, якобы он поторопился, начал разменивать эти самые ассигнаты, на них его и взяли. Ну нет, конечно. У этих ассигнатов, по-моему, даже номеров не было, поэтому ничего такого опознать… Это вот если бы он все семь миллионов принёс, да, да ещё желательно в окровавленном чемодане, тогда бы, возможно, что-то бы и заподозрили.

А вышли на них, конечно, через лошадей. Потому что сначала полиция доложила: знаете, а тут по Парижу бесхозная лошадь ходит. Чой-то? — задумались ответственные товарищи. Начали предъявлять лошадь, и довольно быстро выяснилось: таки да, это та самая почтовая лошадь, которая вот, так сказать, за пару дней до этого ускакала в направлении Лиона, а теперь чего-то по Парижу ходит бесхозная. Ага, значит, они в Париже, — смекнули парижские полицейские и начали опрашивать национальных гвардейцев, которые стоят на въезде в город.

И один из них говорит: «Ой, слушайте: такое было! Вот буквально вчера утром, полпятого утра я стою, никого не трогаю, дремлю себе тихонечко — четверо, лошади, взмыленные, утомлённые, как будто они из Тулона скакали, там, ужас полный! Проскакали, вообще слова не сказали, только, это самое, значит, меня обругали». Начали по лошадникам смотреть — и точно: в некой гостинице, через пару часов после инцидента на въезде в город местному хозяину привели четырёх взмыленных лошадей и сказали: попои их, кормить пока не надо, пусть они отдышатся, мы через несколько часов за ними зайдём. Через несколько часов за ними зашли, заплатили ему чего-то там, лошадей забрали. Но он знал людей, которые за этими лошадьми заходили. Их было двое. Один из них — некто Бернар, он профессиональный лошадник, а второй — вот его приятель Курьоль. Начали Курьоля этого самого разминать, довольно быстро выяснили, что проживает он на улице Пти Репосуар. Знаешь, Серёж, это где?

С.БУНТМАН: Нет.

А.КУЗНЕЦОВ: Её давно уже нет с таким названием, конечно.

С.БУНТМАН: Ну да.

А.КУЗНЕЦОВ: Да. Это самый-самый центр, центрее не бывает: это ровно на границе Первого и Второго округов…

С.БУНТМАН: Да, правый берег, да?

А.КУЗНЕЦОВ: Да это к северу от Нотр-Дама практически сразу же… Сейчас… тогда это была часть улицы, которая сегодня улица Этьен-Марсель. Это Пляс де Виктуар…

С.БУНТМАН: Да, и там соответствующее метро — Этьен-Марсель, да.

А.КУЗНЕЦОВ: Вот. Значит, вот у него там квартирка. Но он на этой квартирке не появлялся. Причём не появлялся аккурат с дня, когда ограбили почтовую карету. Вот утром этого дня переехал он к любовнице, но переехал он недалеко, потому что кто же любовницу селит далеко, да — мост перейти, да, Пон-Нёф, перекреститься на Собор Парижской Богоматери — и вот практически сразу, на бульваре Сен-Жермен ты и окажешься, а у него там, значит, очередная норка на улице Бушери. Начали эту квартирку разминать, а выяснилось, что из квартирки люди съехали, но каким-то образом остались следы, куда съехали. А съехали они довольно далеко от Парижа — сто вёрст примерно на северо-восток, — нашли их в Шато-Тьери.

И в Шато-Тьери на одном и том же адресе нашлась целая компания, в которой были тот самый разыскиваемый человек по фамилии Курьоль, человек по фамилии Бернар и некто Гено, который был с ними шапочно знаком. Этого Гено вызывают в Париже… Причём характерно, что ему сказали: поезжайте сами, мы вас под арест не берём, приезжайте в Париж, вот судье нужно у вас отобрать показания. Гено как честный человек приезжает в Париж, выясняется… Да, а бумаги его опечатаны, по его парижскому адресу, значит, запломбирована дверь… Судья с ним разговаривает, убеждается в том, что тот человек явно совершенно случайный в этом деле, и говорит: месье Гено, ну, хорошо, да, всё, но вы знаете, вот только я сегодня не могу вам ваши бумаги вернуть — зайдите завтра, пожалуйста, мы всё вам отдадим и вы будете свободным человеком. Тот был совершенно потрясён тем, как всё вот оказывается, легко можно вляпаться, да, и он на следующее утро, когда отправился к судье, по дороге встретил своего знакомого — они вместе росли в городке Дуэ: это на северо-востоке Франции, недалеко от нынешней бельгийской границы. Он говорит: ой, привет, — зовут его приятеля Лезюрк (фамилия его Лезюрк), — привет, слушай, как хорошо, что я тебя встретил, мне сейчас так друг нужен… знаешь, что со мной случилось? И вот он начинает рассказывать, рассказывать… Они тем временем идут в сторону судьи, и когда они подходят, — а тот ещё половины не рассказал, — он говорит: слушай, давай зайдём со мной, ну, ты мне какую-нибудь моральную поддержку окажешь, а если ждать придётся, я заодно там тебе всё дорасскажу. Лезюрку некогда, но не бросишь же друга в таком, так сказать, нервном возбуждении. Они заходят, им говорят: посидите, господа, пожалуйста, господин судья допрос ведёт. Куча народу в этой самой приёмной вызваны по этому самому делу. А надо сказать, свидетелей — до чёрта. Потому что и карету видело много народу, и четвёрку, а на обратной дороге пятёрку, тоже видело много народу — свидетелей больше двадцати, и это всё уважаемые граждане.

И тут две уважаемые гражданки смотрят на них, смотрят-смотрят, а потом вбегают в кабинет судьи. Судья говорит: господа, через минутку зайдите, пожалуйста. Начинает с ними беседовать, с обоими: Лезюрк тоже зашёл. А эти тётки (они оказались кухаркой и официанткой из трактира) на них смотрят и говорят: господин судья, — они! Короче, их опознали как двух участников вот этой самой конной банды, как двоих из четвёрки. Лезюрк говорит: слушайте, да я вообще никак, я… Ему говорят: а вот этот — больше всего… вот про него мы точно уверены, вот он — точно он! Он ещё расплачиваться там пытался, а другой за него заплатил. А самое главное знаете что? У него шпора сломалась, и он у нас верёвочку попросил, кусок шнура, чтобы её подвязать (а обломок шпоры нашли вместе с верёвочкой, которой он подвязывался). То есть сломали шпору не на месте преступления, а раньше. Ну всё, начинается следствие.

Лезюрк в полном совершенно отчаянии. Ну он говорит: ну хорошо, ну честный человек же должен оправдаться? И он приводит 15 свидетелей, из которых семь — его личные друзья, хорошо между собой знакомые, хорошо с ним знакомые, которые подтверждают: вот в день, когда всё произошло, он весь день… у него алиби, мы точно совершенно можем сказать: вот утром мы встретились… Один из них был ювелиром, даже двое, по-моему: вот мы у него в ювелирном магазине встретились, вот Лезюрк там что-то покупал, а вот мы тоже, это самое… Остальная половина свидетелей подтверждала его, значит, доброе имя. Ну хорошо, следственный судья решает: ну да, похоже, человек… Ну, а что делать с опознанием-то? Его предъявляют другим свидетелям. Те говорят: он, ну он, ну точно он проезжал и туда и обратно. Он высокий, он блондин, у него необычно для наших краёв светлая кожа лица — мы его запомнили точно совершенно. Ну, а дальше… дело сначала пытаются рассматривать в Мелёне. Подсудимые потребовали, чтобы дело перенесли в Париж, потому что там местный следственный судья совершенно чётко обвинительный уклад взял. Здесь как-то всё получше. И начинается процесс 2 августа. В нём председательствует некто Луи-Жером Гойе.

Значит, сейчас нам покажут… Да, Андрей, а пропустите, пожалуйста, пока несколько картинок: шестая картинка — портрет в овале — вот этот самый Гойе, который был довольно известным деятелем французской революции, депутатом Конвента даже одно время. Он юрист профессиональный, вот он — судья. Он потом, кстати, какое-то короткое время будет одним из членов Директории даже.

И значит, начинаются допросы. Ну вот коротенький фрагмент, так сказать, из протокола. Вопросы задаёт судья, отвечает Лезюрк. — Где вы провели ночь на 8 флореаля? — Дома, то есть у моего двоюродного брата Андре Лезюрка. — Вы уверены? Кажется вполне доказанным, что это не так. — Я уверен, я ни разу не ночевал вне дома в течение нескольких последних месяцев. — Почему вы пошли с Гено к судье Дебантону? — Просто чтобы составить другу компанию. — Вы не собирались действовать от имени Курьоля? — Нет, ни от чьего имени. Я с Курьолем и не знаком. — А как вы объясните то, что эти свидетели опознают вас как одного из четырёх всадников? — Ну, если они свидетельствуют честно, то единственное объяснение, которое я могу дать — я очень похож на одного из четверых. — Как случилось, что у вас нет регистрации, но вы носите с собой регистрацию двоюродного брата и пустой бланк?

Вот это совершенно трагическая штука, на которой надо остановиться.

А вот документ, который в то время по-хорошему должен был носить с собой каждый добрый парижанин. Это carte de sureté, карточка безопасности. Я перевёл как «регистрация», потому что по сути это то, что у современного гостя столицы регистрация. По закону ещё из первых революционных лет, девяносто первый… от девяносто второго года! По закону девяносто второго года. Значит, каждый человек, каждый взрослый мужчина, если он в Париже задержался более чем на восемь дней — ему хорошо бы обзавестись такой карточкой. Карточка свидетельствует о том, что он встал на регистрацию в одной из секций города Парижа и что есть свидетельства в пользу того, что он добрый республиканец. Что он взят на учёт!

И вот у Лезюрка обнаружили такую карточку на имя его двоюродного брата. А откуда она у вас? — Ой, слушайте, а я по ошибке взял, она на каминной полке валялась, я из дома выходил — зачем-то её в карман сунул. Ну так себе объяснение, да? Своей карточки у него не было, он мог бы сказать, что он перепутал, но он вообще её не получал, он не был нигде зарегистрирован, хотя уже год жил в Париже. Но самое плохое, что в другом кармане у него нашли бланк от такой регистрационной карточки. Не заполненный, но с подписями — без печати, но с подписями должностных лиц. А это зачем? — Ну вот, знаете, как-то я по дешёвке купил какие-то бумаги всякие, это было среди всего прочего. В общем, тоже нехорошее объяснение.

Он, конечно, не просто так эти регистрационные бумажки имел: он вообще разбогател, он был довольно зажиточный человек, у него доходу было 10 тысяч ливров в год! То есть он в год получал десятую часть того, что отправили в итальянскую армию. На всю итальянскую армию. И он в Париж-то перебрался для того, чтобы детям — у него трое детей — хорошее образование дать. Сам он уроженец Дуэ, да? Он заработал в первые, разбогател в первые годы революции, он спекулировал земельными участками, которые продавали те, кто бежал из Франции. Граница-то рядом, да? Народ-то побежал через границу — к Кондё побежал, там, ещё куда-то побежал. Ну и вот он по дешёвке скупал эти участки у уезжающих и продавал их, и на этом, в общем-то, приподнялся. Это не делает его хорошим человеком, но это снимает по крайней мере один мотив: патологическую жадность.

Он не беден, он вполне себе респектабельный средней руки рантье. Ну, в общем, долго ли, коротко ли, а тем временем его опознают. Десять свидетелей в суде — опознание, из них семь сказали — железно он, вопросов нет — он, да, это он был в ту, в тот злосчастный день, трое говорят — да вроде он. Ни один не сказал — нет, точно не он.

Но самое печальное происходит во время допроса одного из свидетелей защиты. Его друг, ювелир тот самый, говорит — слушайте, ну, у него же алиби! Ну вот у меня журнал, вот он у меня купил какую-то безделушку серебряную — я как порядочный человек покупку в журнал записал: вот дата стоит, вот что Лезюрк — я же его лично знаю! Да, он мой друг. Я записал: Лезюрк купил фигню за столько-то там франков, да? Такого-то числа. Судья говорит — дайте-как журнал! Ну вы, говорит, что, издеваетесь? Я без всякой экспертизы вижу, что дата переправлена. И дата переправлена, действительно! Из девятки — 9 флореаля — сделали восьмёрку. Но так грубо, что это прямо видно. Он говорит — да это я не нарочно, да это… Ну, в общем, это похоронило практически всё дело.

Интересно что? Интересно, что тот, с кого всё это расследование-то началось, Курьоль, который тоже сидит на скамье подсудимых — он уже сдан с потрохами. И с потрохами его сдала та самая любовница, к которой он через Сену переселился. Она, поняв, что дело пахнет совсем нехорошо, сказала — да, я знаю, вот он в тот день рано утром ушёл, явился на следующий день весь дёрганый, прячется от кого-то. Она назвала четырёх его друзей, вот, говорит, я не знаю кто, но у него есть четыре друга, назвала их фамилии, я их сейчас назову. И Курьоль, видимо, поняв, что плохо дело, он начинает Лезюрка оправдывать и говорить: слушайте, ну, ну ладно, со мной, там, сейчас будем разбираться — он не сразу признаётся — но ведь, но его, он, я его не знаю даже, я этого человека не видел никогда в своей жизни.

А потом Курьоль вообще признаётся и начнёт давать правдивые показания, и заявит — да, я принимал участие в ограблении. Да, значит, нас было изначально пять человек: один человек отправился в качестве пассажира с каретой, а остальные, значит — его фамилия Дюроша — а остальные, я, Видаль, Дюбоск и Русси, значит, вот, ехали за каретой и искали удобного случая, чтобы напасть. Потом Дюроша отвлекал, значит, курьера — взял на себя, а мы тем временем зарубили почтальона, потом занялись курьером, значит, Дюроша вместе с нами на пятой лошади вернулся в Париж. Из них пока арестован только он один, этой четверки никто не это самое.

И, казалось бы, Лезюрка надо отпускать, но не тут-то было. Судья говорит — нет, не верю. Фамилия моя не Станиславский, даже не Алексеев, но я не верю. Есть добрые граждане, добрые граждане опознали, есть совершенно очевидная попытка создания ложного алиби, то-сё, пятое-десятое. Удалось всё-таки апелляцию утащить, она дошла до Директории, Директория сбросила её в Совет пятисот, в нижнюю палату парламента.

Совет пятисот создал комиссию для проверки, но комиссия для проверки, как это часто бывает с комиссиями для проверки, ничего не нашла, сказала — приговор вынесен нормально, присяжные — присяжные проголосовали, присяжные признали виновным. Значит, обвиняемых было шестеро на скамье подсудимых, двух оправдали, признали — в том числе и Гено — признали не имеющими никакого отношения к этому делу. Двоих, значит, троих признали непосредственными участниками всего этого происходящего, значит, Курьоля, Бернара — Бернар на самом деле тоже, в общем, попал как кур в ощип, Бернар лошадник, его участие в деле заключалось в том, что он им лошадей предоставил вот этих самых четырёх. Конечно, он за это получил больше, чем просто за аренду лошади, конечно, он, зная эту публику, он не мог не понимать, что, скорее всего, лошади им для преступления нужны. Но смертная казнь — это перебор некоторый за это, а его казнили тоже, между прочим. К вопросу о смертной казни. Ну и Лезюрка признали тоже виновным. Он напишет перед смертной казнью — он острижёт волосы, сам, в камере, своими руками, соберёт их в мешочек и оставит для жены, для передачи детям, и оставит такое вот трогательное письмо, которое было надписано на конверте «Á la citoyen veuve Lesurques».

С. БУНТМАН: Вдове Лезюрка, да?

А. КУЗНЕЦОВ: Гражданке вдове Лезюрка. «Когда ты будешь читать это письмо, меня уже не будет: жестокий нож оборвёт мои дни, так счастливо посвящённые тебе. Я буду убит по приговору суда — такова моя судьба, и от неё никуда не деться. Я переносил свою участь со всем постоянством и мужеством, на которое способна человеческая натура. Могу ли я надеяться, что ты последуешь моему примеру? Твоя жизнь не принадлежит тебе, она принадлежит твоим детям и твоему мужу, если он был тебе дорог. Это всё, о чём я хотел просить. Я передам тебе небольшой пучок моих волос — храни его бережно, когда мои дети вырастут, поделись им с ними. Это всё, что я могу оставить им в наследство. Прощай навсегда, мой последний вздох будет о тебе и моих несчастных детях».

Значит, второе письмо он оставил друзьям. В нём он поблагодарил адвоката, поблагодарил тех, кто свидетельствовал в его пользу. А знаешь, кому он оставил третье, последнее письмо? Дело в том, что на процессе начавший каяться преступник, назвав всех своих четырёх друзей, указал на того: ну явно вот этого несчастного, Лезюрка, вот его, вы перепутали с Дюбоском. Дюбоск такого же телосложения, высокого роста, бледнолицый. Правда, он не блондин, но на нём был парик блондинистый — он специально надел в тот день для того, чтобы изменить свою внешность. И вот третье письмо он оставил Дюбоску: «Вы, вместо которого я вот-вот умру, будьте довольны тем, что я пожертвовал своей жизнью. Если когда-нибудь вы попадёте в руки правосудия, подумайте о моих троих детях, покрытых позором, и об их матери, доведённой до отчаянья, и не продлевайте несчастья, вызванного моим роковым сходством с вами».

Не нашли бы никогда, но следственный судья, чувствуя, что всё-таки не то было сделано, продолжал копать. И через 4 месяца первого схватили. Он дал признательные показания, потому что взяли его… всё, что нужно было, при нём обнаружили. Он говорит: в соседней деревне Дюбоск живёт. Дюбоска схватили, тот: не, не я, значит, то-сё. Привели свидетелей вот этих самых, показывают. Они говорят: нет, это не он, тот другой совсем был. Следственный судья достаёт парик, нахлобучивает на него…

С. БУНТМАН: Он?

А. КУЗНЕЦОВ: 10 человек: один сказал — точно не он, один сказал — вот теперь я уверен, что это он, восемь сказали — ну очень, блин, похож. Дальше будет запутанная история. Дюбоск из-под стражи бежит, его через некоторое время поймают. Он ещё раз бежит (это к вопросу о революционных порядках)… В общем, потихонечку-полегонечку, эту четвёрку переловили и переказнили. Последнего казнили в 1803 году, то есть 7 лет их… под самую Империю, можно сказать, да?

С. БУНТМАН: Да, Наполеон уже выиграл половину всего, да. Без этих ваших денег лионских.

А. КУЗНЕЦОВ: А тем временем, да, Наполеон, до которого деньги так и не дошли, всё выигрывал и выигрывал, совершенно верно. Ну, а дальше, вот эта несчастная вдова и три дочери (все три были девочки), они начали бороться за, значит, возвращение отцу честного имени. Но был революционный закон, который продержится до 1867 года.

С. БУНТМАН: Это ещё при Второй Империи!

А. КУЗНЕЦОВ: При следующей Империи, конечно, при Наполеоне III. Значит, закон заключался в том, что можно подавать на реабилитацию, только если в этом есть практический смысл. Это означало, что казнённых в любом случае не реабилитируем. А какой практический смысл? Он мёртвый уже! Ему всё равно. Ну вот, во многом, как я понимаю, эта их борьба содействовала тому, что в конечном итоге всё-таки этот закон был отменён, но реабилитации в конечном итоге так и не произошло.

Пересматривавшие это дело через много десятилетий юристы сказали: ну, а то, что Дюбоск был признан виновным, как бы ещё не делает невиновным вот этого. А как же эта вот явно совершенно ошибочная идентификация? — А мы сейчас уже не можем провести, так сказать, повторный следственный эксперимент, поэтому остаются сплошные знаки вопроса.

Покажите, пожалуйста, нам под занавес… Сейчас будет картинка с красивым зданием — это театр, в котором была впервые в 1860-е годы, Théâtre de la Gaîté на бульваре Тампль.

В этом театре поставили пьесу «Лионский курьер», в которой известный артист Лакрессоньер исполнил роль кавалера де Мезон-Руж.

Потом англичане её дважды переделали. В 1930-е вышел фильм французский, тоже по этой пьесе снятый. В своё время фильм был довольно известный.

Вот, а у нас сейчас это дело основательно забыто, но когда-то, в 1861 году, подробнейший отчёт о нём опубликовал в одном из первых номеров журнал «Время», издававшийся братьями Достоевскими. Отчёт не подписан, но по особенностям стиля — лично Фёдор Михайлович и писал.

С. БУНТМАН: Нет, ну это такое вообще явственное… Ну как же нерационально, ну как же нет смысла! А дети? А жена?

А. КУЗНЕЦОВ: Серёж, дело в том, что я так понимаю, что революция, принимая этот закон, имела свои собственные интересы. Мы тут немножко погорячились, и что ж теперь, всех реабилитировать, что ли? Казнили — значит казнили. У нас кого не надо не казнят!

С. БУНТМАН: Слава тебе господи, что хоть советская власть вот это не переняла, и вот это не сделано! Ну слава тебе господи! Хоть в 1950-х реабилитировали посмертно. Хоть что-то. Вот, спасибо большое!

А. КУЗНЕЦОВ: Я ещё не знаю, что будет в следующий раз, но в следующий раз будет что-то особенное, потому что для этого есть причины.

С. БУНТМАН: Тайна! Хорошо.

А. КУЗНЕЦОВ: Тайна, тайна…

С. БУНТМАН: До свидания!

А. КУЗНЕЦОВ: Всего хорошего, до свидания!