Вопрос о том, кто определяет «национальные интересы», естественно, оказывается риторическим: царь, партия, диктатор — кто угодно, но только не сам народ/общество.

Периоды войн особенно сложны с аксиологической точки зрения, так как поруганным гуманистическим ценностям, загубленным жизням людей они противопоставляют отвлечённые цивилизационно-государственнические идеалы — национальные интересы. Введение в историческую науку подобных абстрактных категорий чревато её идеологизацией и исключением из «большой истории» социально- антропологической сферы, так называемого «маленького человека».

Канун Первой мировой войны и её первые месяцы демонстрируют попытки разобраться в подлинности национальных интересов России и природе войны как в интеллектуальных слоях общества, так и в среде неграмотного народа. Ещё с конца 19-го века в Европе растёт военная тревога; писатели, публицисты, политики предупреждают, что большая война окажется гибельной для всех её участников. Даже расширение территорий и сфер влияния сулит в будущем одни лишь проблемы. В частности, в России в самом начале 1914 года с подобными заявлениями выступали и бывший министр внутренних дел Пётр Дурново, и философ князь Евгений Трубецкой. Они обращали внимание на то, что в России не решено множество внутренних проблем, как национальных, так и социально-политических, а потому присоединение новых регионов в перспективе лишь обострит имеющиеся противоречия. Даже овладение Босфором и Дарданеллами не решит проблемы беспрепятственного выхода российских судов в мировой океан ввиду того, что Эгейское море представляет собой сплошные территориальные воды. Тем не менее имперская мечта о проливах вскружила головы некоторым либеральным деятелям, в конечном счёте погубив саму империю.

Другая часть общества торжествовала, открыто выражая имперско-экспансионистские планы. Иван Ильин обосновывал концепцию «духовной обороны», которая допускала нанесение превентивного удара, Николай Бердяев мечтал о начале культурной экспансии российской цивилизации в Европу, церковь пропагандировала идею о решающей битве православного русского мира с варварскогерманским миром. Тот же Ильин отмечал, что война оказала психотерапевтический эффект на тех, кто ранее тяготился своим существованием, не смог самореализоваться в мирное время. Тем самым излишний энтузиазм в поддержке войны становился признанием собственной неполноценности.

Парадоксы национального сознания выразились в том, что некоторые современники, признавая цивилизационную отсталость России от Европы, «неуменье жить», считали, что война раскроет ценность смерти, наделяя смерть большим смыслом, чем саму жизнь: «Западное «уменье жить» есть мертвящее начало, а наше «уменье умирать» — животворит!» — писала начальница Елизаветинского института благородных девиц Мария Казем-Бек (урождённая Толстая). Публицистическое пространство демонстрировало распространение как будто массового психоза, охватившего круги интеллектуалов. В этом психозе страх перед тяготами и лишениями войны переплетался с реваншистским энтузиазмом преодоления национальной травмы русско-японской войны. Спустя несколько месяцев после начала войны психиатры, в том числе Владимир Бехтерев, Андрей Бутенко, забили тревогу, сообщая об участившихся случаях нервно-психических заболеваний как на фронте, так и в тылу. Согласно донесениям жандармских офицеров, в некоторых случаях наиболее рьяное выражение верноподданнического патриотизма оказывалось симптомом душевного помешательства.

Тем не менее в первые дни войны официальная печать начинает конструировать патриотическую мифологию. Один из примеров — имевшее якобы место на Дворцовой площади массовое коленопреклонение народа в момент выхода Николая II на балкон Зимнего дворца после подписания манифеста об объявлении войны Германии. При реальной толпе в несколько десятков тысяч печать поднимала число демонстрантов до четверти миллиона (хотя максимальная вместимость Дворцовой площади — 100 тысяч). Газеты и журналы публиковали фотографии, однако внимательный зритель без труда мог заметить, что толпа едва ли занимала половину площади, а на колени опускались стоявшие отдельным рядом монархисты — несколько десятков человек. Демонстрация на Дворцовой площади оканчивалась проводами мобилизованных. Некий студент, наблюдавший за движением «патриотической» толпы по Невскому проспекту, писал своему другу: «Рабочие, запасные и провожающие их поют «Марсельезу» со словами «Царь вампир пьёт народную кровь…», которые, ты знаешь, для царя нелестны. Не особенно приятны для него «Варшавянка» и «Похоронный марш», которые они пели. При пении «Похоронного марша» офицеры и городовые снимали фуражки».

Другими примерами природы патриотической эйфории стали погромы заведений враждебных России стран. Наиболее резонансным на первом этапе стал погром германского посольства 22 июля, продемонстрировавший патриотизм в степени аффективной девиации. По пути следования к посольству толпа разогревалась на редакции газеты «Цейтунг» и ресторане «Вена», а подойдя к посольству, первым делом устремилась на крышу, сорвала немецкий флаг и подняла на флагштоке российский. Погромщики сбросили с крыши немецкий герб и устроили над ним символический самосуд — утопили в Мойке. Также пытались сбросить и Диоскуров, но смогли одолеть только одну фигуру возницы, вторая повисла на выступе крыши. Во время погрома во внутренних помещениях обнаружили спрятавшегося германского подданного переводчика Альфреда Катнера. Его приняли за шпиона и убили на месте, нанеся «глубокие кинжальные раны».

Полиция тщетно пыталась прекратить погром, пожарные поливали из шлангов разбушевавшихся «патриотов», однако, когда бесчинствующая толпа, разбив мебель и хрусталь, добралась до винного погреба, стало ясно, что погром быстро не остановить. К тому же погромщики не собирались сдаваться полиции: попытки штурма здания отражались градом камней и прочих предметов, попадавшихся под руку. Одному из жандармов разбили голову. Свидетели отмечали разношёрстность толпы: «В этом погроме, как я узнал, участвовали и хулиганы, и много лиц даже из высшего общества, не исключая и титулованных дам», — вспоминал Владимир Джунковский. Его версию подтверждал генерал Александр Спиридович, который обратил внимание, что среди погромщиков, выбрасывавших вещи из окон посольства, особенно выделялась суетливостью «какая-то барышня в шляпке». Газеты на следующий день поспешили объявить погром делом рук подростков и хулиганов из низов.

Официальная пресса констатировала подъём народного патриотизма, успехи мобилизации. Военный министр Владимир Сухомлинов писал, что «мобилизация прошла как по маслу!». Генерал Николай Головин отмечал, что в России не было уклонений от воинской повинности, так как при явке в 96% оставшиеся проценты приходятся на расхождение на 10% между расчётным и фактическим числом подлежавших призыву. Однако ему оппонировали другие генералы. Например, Антон Деникин, Алексей Брусилов, Юрий Данилов значительную явку мобилизованных объясняли высокой степенью покорности последних, привычкой исправно нести повинности. Павел Милюков отрицал национально-патриотические чувства мобилизованных крестьян, обращая внимание на отсутствие у них национального самосознания и ограничение понятия отечества масштабами губернии.

В 1914—1915 годах в России ходил анекдот, как в одну деревню приехал патриот-агитатор с целью разъяснить крестьянам, с кем и почему Россия ведёт войну. После обстоятельного рассказа о международных военных блоках и общей расстановке сил он спросил крестьян, есть ли у них вопросы. С места поднялся один мужик и спросил: «А пскопские-то за нас?».

В конечном счёте неспособность доказать высокую патриотическую сознательность народа вынуждала патриотическую общественность прибегать к характерному демагогическому приёму, когда последствия события определяют его причины (что соответствует концепции определения исторической истины через национальные интересы). Подобный алогизм демонстрировал Николай Головин: «Может ли читателю… прийти сомнение в наличии патриотизма и готовности к жертвенному долгу среди нашей солдатской массы? Кровь миллионов и миллионов убитых и раненых, принесённая на алтарь Отечества, вопиет против такого обвинения».

Сами призванные вопияли против иного: война началась в разгар сельхозработ, и мобилизация мужчин обрекала их семьи на голод. Раздражение крестьян по поводу мобилизации отмечала 70-летняя вдова Льва Толстого в Ясной Поляне: «Все в унынии; те, которых отрывают от земли и семьи, говорят о забастовке: «Не пойдём на войну!»» — и 17-летняя гимназистка в городе Скопине: «Сколько слёз, рыданий, горя! Остаются семьи без кормильцев, пора рабочая, хлеб не убран, у многих до сих пор стоит в поле. И все эти молодые, полные сил люди обречены на смерть». Писатель Иван Зырянов подмечал с трудом сдерживаемое раздражение мобилизованных крестьян от того, что их оторвали от привычной жизни: «Мужику помешали жить, растревожили его, как медведя в берлоге. Он сердится, но пока ещё сам толком не знает, на кого: на немцев, на царя, на бога, на Отечество».

Первым проявлением недовольства мобилизованных стала череда винных погромов, охвативших более половины губерний России. Во время пьяных бунтов проявлялось социальное и политическое недовольство призывников: в разных губерниях громили помещичьи имения, мобилизованные врывались в полицейские управления, срывали и резали царские портреты, в некоторых случаях даже поднимали красные знамёна. Управляющий акцизными сборами Томской губернии Лагунович прямо телеграфировал в Петербург: «Возмущение запасных Томской губернии принимает характер мятежа». Командующий Отдельным корпусом жандармов Владимир Джунковский вспоминал, что в Сабунчах запасные при посадке на поезд убили полицмейстера. Когда сам Джунковский выезжал на автомобиле со двора сборного пункта, кто-то из запасных бросил в его автомобиль камень.

Протест мобилизованных не закончился с исчерпанием алкогольных запасов. Уже в первые недели войны массовый характер приняло дезертирство из армии. Начальник штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта Михаил Алексеев отмечал, что побеги нижних чинов с поездов в 1914 году составляли 20% и часто носили коллективный характер. Иногда в дезертиры подавались 500−600 человек — более половины ехавших в железнодорожном составе. Некий прапорщик Соколов, отправлявший маршевую роту из Калуги, радовался, что из 250 солдат убежали лишь 30. По мере затягивания войны дезертирство только усиливалось, что вынудило военные власти с ноября 1915 года формировать конные летучие отряды для поиска дезертиров.

Другой формой уклонения от участия в боевых действиях было саморанение, также носившее массовый характер. Среди наиболее распространённых случаев членовредительства были: самострельство, отрубание пальцев, впрыскивание под кожу раствора карболовой или азотной кислоты. В некоторых партиях призывников, прибывавших на медицинское обследование от уездных воинских начальников, насчитывалось до 12% симулянтов. И это не считая тех, кто смог нелегально купить себе «белый билет». Количество последних было таково, что уже в сентябре 1914 года военные власти начинают полное переосвидетельствование всех, кто получил освобождение или отсрочку от службы по медицинским основаниям.

Усилившаяся с началом войны политическая цензура не только запрещала к печати антивоенные, пацифистские тексты, но и предписывала формирование определённой патриотической картины, которая, впрочем, вступала в противоречие с наблюдениями современников и провоцировала кризис доверия между властью и обществом. Официальная печать рисовала картины всеобщего патриотического энтузиазма. Газеты сообщали, что новобранцы с радостью идут на призывные пункты. «Вечернее время» описывало лица призывников: «Чем больше вглядываешься в толпу, тем спокойнее становится на душе. Серьёзные, трезвые люди, собравшиеся истово исполнить свой долг, без шуму, без истерических выкриков. И кажется, что у всех глаза потемнели от внутренней мысли, от решимости». Однако в частных письмах современники иначе рисовали портреты мобилизованных: «В городе тоска — стыдно смотреть, кругом горе, всюду едут, идут с узлами, глаза заплаканные, женщины кричат. Где же подъём, о котором пишут газеты? Везде чувствуется, что войны не хотят… Сегодня получила письмо из деревни, пишут: кругом один ужас, крики, стоны, рыдания не прекращаются».

Картины мобилизации рождали у критически мыслящей интеллигенции выводы об антинародном характере войны. 2 августа 1914 года Зинаида Гиппиус рассуждала в своём дневнике: «Что такое отечество? Народ или государство? Все вместе. Но если я ненавижу государство российское? Если оно — против моего народа на моей земле?». На одном из собраний у Максима Славинского поэтесса произнесла пацифистскую речь, доказывая, что любая война при любом исходе сеет зародыши новой войны. Отчасти речь оказалась пророческой: «человек с ружьём» Первой мировой войны стал одним из главных двигателей войны гражданской.

Современники пытались прислушаться к голосу «молчаливого большинства», однако в условиях войны прямые опросы и анкеты не давали объективной картины народных настроений. Более информативными оказываются полицейские протоколы, составленные на крестьян за дискредитацию посредством слухов или прямых оскорблений представителей дома Романовых.

В них крестьяне, рассуждая о причинах войны, склонялись к мысли, что война начата либо по глупости царя, либо из-за интриг министров, либо потому, что царь пытается истребить крестьян, чтобы не давать им землю (схожая версия родилась и в среде пролетариев, которые считали, что власть отправляет людей на убой, чтобы решить рабочий вопрос). Хотя подобных уголовных дел за 1914−1915 годы было заведено чуть менее 1500, типичность высказываний крестьян о власти, повторяемость одних и тех же слухов, эпитетов, их распространённость на всей территории империи свидетельствуют о массовом разочаровании народа в верховной власти.

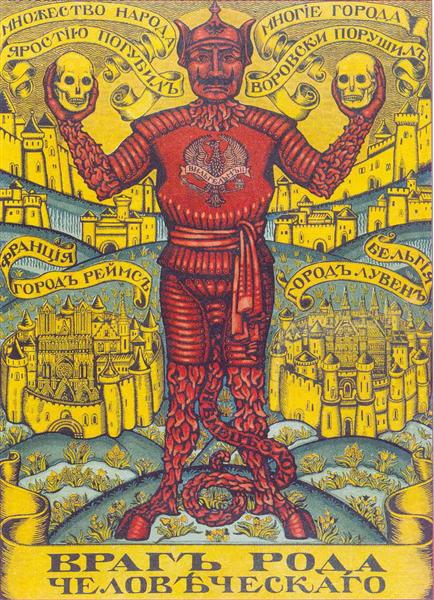

Показательно в этом плане многообразие народных образов Николая II — от дурачка, торгующего монополькой, до предателя и даже Антихриста. Война ожидаемо способствовала развитию эсхатологических страхов. Мобилизация мыслилась народом как преступление, дьявольский план по уничтожению населения, неудивительно, что часть крестьянства считала Николая II Антихристом. Крестьянское сознание проводило параллель между убиением невинных в Первой мировой войне и библейским убиением младенцев и ожидало второго пришествия Ирода: «Говорят, что народится Ирод. Вот и народился Ирод — это наш царь Николай». Таким образом, народ выносил свой приговор мировой войне и предопределял будущую судьбу Николая II.

Говоря о настроениях россиян, нельзя не упомянуть о том, что некоторая часть образованного общества, воспринявшая войну как трагедию, связывала с ней надежды на падение самодержавного строя либо в результате военных неудач, которые бы привели к окончательной дискредитации власти, либо в результате победы, которая бы усилила роль общественных организаций и способствовала либерализации политического строя. Некий московский студент Владимир, участвовавший в организации военного лазарета, писал товарищу: «Настаёт великое время и великое дело, перед которым вся грандиозная война померкнет. Подготовляется государственный переворот, готовый всё переменить и наладить по-новому. Зарождается новая жизнь и новое счастье… Последний день войны будет первым днём русской революции».

Чины Департамента полиции отмечали в своих отчётах подобные настроения осенью 1914 года, считая, что в России сохраняется революционная опасность. Тем самым в обществе зрело убеждение, что начавшаяся война не оставляла России шансов на сохранение существующей власти и политического строя. Великодержавные мечты о цивилизационной экспансии Российской империи разбивались о реалии трагедий миллионов людей, чьи жизни были навсегда исковерканы войной.

Автор — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН