Об этой тяжелой странице в биографии Константина Сергеевича известно немногим людям, хотя именно она заставляет задуматься о настоящей человеческой сущности, реальной вере и гуманизме.

Начало первой мировой войны застало Станиславского в австрийском курортном городе Мариенбаде, где он находился вместе с М. П. Лилиной, В. И. Качаловым и Л. Я. Гуревич, помогавшей ему в изучении истории и теории театра. После «всего пережитого гонения, пленения и унижения ни о чем нельзя думать, как только о средствах вырваться из этой дикой Европы», — писал он 8 августа 1914 года Немировичу-Данченко.

Многие не могли выехать из Германии, и даже страшно читать, что пережили русские актеры во главе со Станиславским, изнуренным болезнью. Затерянные в массе беженцев, они никак не могли достичь границы нейтральной Швейцарии, их гоняли с поезда на поезд, из вагона в вагон учили ходить строем, пассажиров били, издевались над ними.

Перегруженные чемоданами и картонками, люди изнемогали от усталости и голода, а немецкие носильщики отказывались помочь им:

— Русские? Так сами и таскайте багаж…

Резервисты, вооруженные карабинами, сопровождали женщин даже в уборную, а молодые офицеры устраивали частые «обыски», раздевая женщин догола. Жене Станиславского, актрисе Лилиной, офицер чуть не выбил все зубы револьвером. Рядом с нею сидела старая баронесса из Москвы, совсем дряхлая, так офицерам понравилось давать ей пощечины.

— Что вы делаете? — кричала старуха. — Я же приехала к вам лечиться, а вы меня избиваете, — вспоминал позднее Валентин Пикуль.

«Не забуду озверевшего лица солдата с синими губами, который подбежал ко мне, — писал Станиславский.

— Кто вы?

— Русский…

Багаж летит в окно. Нас выталкивают. Вся станция ревет. Какие-то люди в азарте лезут на окна, на столбы, только бы получше разглядеть нас. Яркая картина озверения и людского безумия… К нам подбегает еще солдат и кричит, чтобы мы бросили багаж. Нас сталкивают в кучу. Солдаты продолжают обход вагонов. Группа пленников все растет. Растет и вой толпы. Толпа громко считает, сколько поймали шпионов. Потому что в её глазах все мы — несомненные шпионы.

Тесным кольцом окружил нас взвод солдат со штыками. Солдаты то и дело направляют ружья. Кого-то ждут. Приходят какие-то высшие чины с обнаженными саблями. Осмотрят нас и проходят куда-то дальше.

Как мы потом узнали, уже истек срок, назначенный для отъезда иностранцев из Германии, и после этого срока мы, русские, считались военнопленными. Нас ввели в маленькую комнату с большими стеклянными окнами. Налево — все больше мужчины-резервисты, направо — женские лица, впрочем, не в меньшей мере озверевшие. Особенно одно лицо выделялось в этой живой стене своим яростным выражением. Странно и отрадно, как легко очеловечивается зверь в человеке…

Не без зависти поглядывали мы на застрявших англичан. Какую заботу проявило по отношению к ним их правительство! Оно организовало быстро специальные для них поезда до Ламанша, прислало артельщиков с тючками золота. На каждые двадцать человек был прислан доктор. Приехали даже специальные экспедиторы, чтобы отправить в Англию багаж застрявших в Швейцарии!

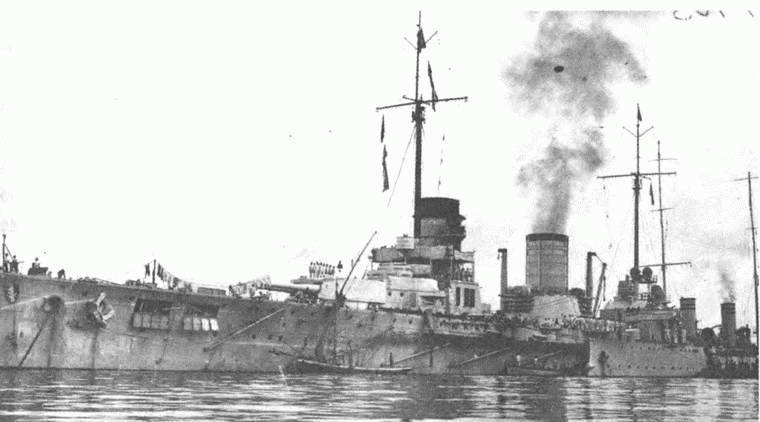

После долгих мытарств, обусловленных и безденежьем, и неизвестностью, как добраться до Родины, какие пути открыты туда и сколько-нибудь безопасны, мы наконец решили ехать морем через Марсель, хотя и добраться до Марселя было далеко не легко, и путь от Марселя был далеко не обеспечен от всяких опасностей и жутких случайностей. Но выбирать и медлить не приходилось. Затем был Константинополь. Наконец, мы вышли из Босфора.

Ширь Черного моря. На следующий день мы — в Одессе. На пароход вошел наш русский офицер. Приветствует нас с благополучным возвращением, приносит весть, что взят Ярослав. Пароход огласился звуками гимна. Потом поют «Марсельезу». Наутро мы подходим к берегу, сходим на русскую землю. Кончился этот долгий и мучительный путь, кончились эти жестокие недели за границей. Мы — дома, мы — в России».

В записной книжке Станиславского за 1914 год имеется следующий набросок: «Прощаясь с Германией, у меня не было дурных чувств к той Германии, которая создала ее настоящих культурных деятелей. Напротив, мне стало жалко моих друзей, среди которых родилась и воспиталась каста каких-то созданий, потерявших человеческие чувства. Ужасно, когда в семье есть сумасшедший, больной или урод.

В военное время, я знаю, не надо говорить о доблести врага, на это есть другое время. Но не надо впадать в крайность, давая волю звериным чувствам. Можно дойти до варварства германских воинов, можно вызвать такое же варварское отношение и у нас к врагу, а это, как мы испытали на себе, очень вредно для нас же, русских, которые будут нести результаты нашей мести».

Станиславский, наблюдая, как немцы, еще вчера симпатичные и милые люди, превратились в зверей, сделал печальный вывод: «Мы очень много рассуждали о культуре! Но теперь выяснилось, что даже в таких развитых странах, какова Германия, народ обрел лишь внешнюю культуру, под которой прячется человек с первобытными инстинктами. Очевидно, необходима совсем иная жизнь, чтобы буржуазная культура уступила место другой — более высокой и более духовной…».

Константин Станиславский, 1914 год.